Wi-Fi中継器を購入する前に確認すること#2

はじめに

本記事は以下記事の続きになります。

以下記事を未読の場合は以下記事もご拝読いただけますと幸いです。

本記事では以下太字になっている項目を説明します。

1.本当にWi-Fi中継器が必要なのか?

2.製品への要件を整理しよう

3.設置場所/方法を考える

4.要件にあった製品を探す

5.適切な設定を考える

6.確認をする

それでは続きになります。

2.製品への要件を整理しよう

購入の必要性が確かになったことで、次に考えなければいけないことは

「どんな仕様の製品が必要か?」です。

「1.本当にWi-Fi中継器が必要なのか?」で説明した点を含め、製品購入前に最低限必要な仕様は何かを整理します。

必要な仕様について考える際、考慮する仕様はざっくりですが以下があると思います。

■製品の考慮仕様

1.Wi-Fi規格のどれに対応しているか

2.有線LANポートは対応しているか

・有線LANの場合、ポートの速度はどうなっているか

3.アダプタの有無や製品のサイズ

4.電波の出力方向や強度

5.LEDの点灯/消灯・・・※

6.ルーティングなどの設定が可能か(高度オプション)・・・※

※がついている項目は細かいためオプション的な項目で付けてます。

上記について、1.から確認点を説明していきます。

1.Wi-Fi規格のどれに対応しているか

この点については「1.本当にWi-Fi中継器が必要なのか?」でも説明しましたが、ルーターが対応しているWi-Fi規格によって電波の周波数帯や通信速度が異なります。

通信環境を良くしたい場合はより新しいWi-Fi規格を導入している方がいいです。今現在(2024-04-27時点)では802.11ac, 802.11nには最低限対応していたほうがいいでしょう。

Giga単位の通信帯域が当たり前の時代に1Gbpsを下回るようでは通信のボトルネックになってしまいます。

補足しておくと802.11nの規格は600Mbpsの通信速度しかないため、1Gbpsを下回っています。しかし、802.11nの規格は2.4GHzの周波数に対応しているため、広い範囲で通信領域を確保できるため、もし少し速度が落ちても遠くまで電波を届けたい場合は802.11n規格を有効化することは有りだと私は考えております。

ちなみにですが、802.11ax(Wi-Fi6)だと5GHz/2.4GHzの両方に対応しているし速度もかなり早いからこっちのほうがいいじゃん。となると思います。

しかし、こちらの規格は今現在ではかなり新しめの規格のため、ルーターが対応していてもスマートフォンやPC側が対応していない可能性が高いです。

もしスマートフォン、PC端末側が対応している場合は検討してもいいと思います。

2.有線LANポートは対応しているか

要件として有線接続しかできない機器への接続を考慮する場合はWi-Fi中継器に有線LANポートがついていないといけません。

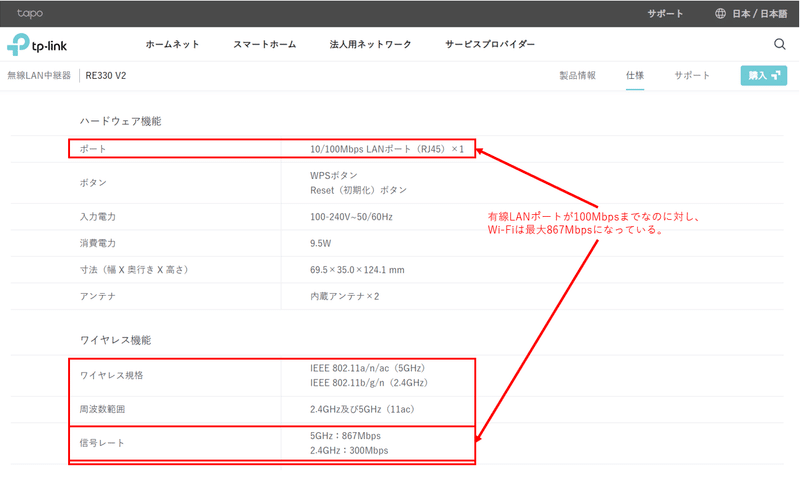

この点は筆者自身やらかしてしまったのですが、最新のWi-Fi規格に対応してても有線LANポートが100Mbpsしか出ないという製品が結構あります。

「1.本当にWi-Fi中継器が必要なのか?」の記事に私が導入しているWi-Fi中継器を記載し、異なるメーカーの2製品を記載しましたが、異なるメーカーの2製品を使用している理由がこれです。

1つ目に購入したTP-Link RE330はWi-Fi規格が802.11acに対応している一方、有線LANポートが100Mbpsしか対応してません。。

これは使用しての感覚ですが、かなりボトルネックになってます。。はっきり遅いです。。

TP-Link製を含め3,000~5,000円程度の製品は特にこれが多いです。有線接続を無線通信に変換することを検討している方は要注意してください。

■TP-Link RE330の仕様記載欄

Amazonの購入ページや商品広告にはこの点が記載されていないことが多いです。

注意して確認しましょう。

3.アダプタの有無や製品のサイズ

こちらは特に大きな考慮点ではないですが、WiFi中継器は廊下など、「ものを置く場所」というよりも「通路、天井などものを置かない場所」に設置するタイプが多いです。

そのため、小型、薄型、軽量など邪魔にならないといった点も重要になると思います。

サイズ感などわかりにくい製品が多いと思いますが、Amazonや公式メーカーサイトでサイズを確認してもわかりずらい場合もあります。

その場合はYoutubeやブログ記事などでレビューしている方もいると思いますので確認してもいいと思います。

通信環境が悪い箇所をよくするために設置場所を考えて製品のサイズなども確認するようにしましょう。

4.電波の出力方向や強度

電波の出力方向としてWi-Fi中継器に外部アンテナがついているものもあります。

外部アンテナを搭載しているタイプの場合、アンテナの向きによって出力方向などが変わりますので、製品の外部アンテナの向きや可動域も確認したほうがいいでしょう。

もちろん電波強度も重要です。

製品説明には電波強度を調整できるかどうかが記載されていない場合もありますが、省電力モードなどの記載がある場合はおおむね設定項目にあると思います。

確認するようにしましょう。

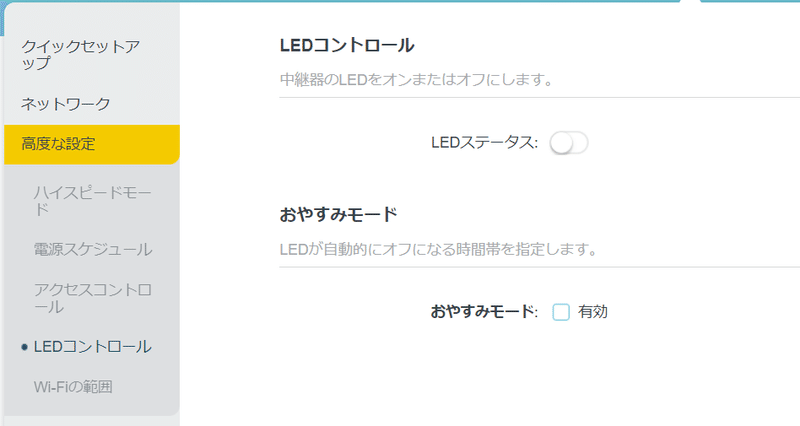

5.LEDの点灯/消灯

こちらの項目はかなり調べないと確認できないと思いますが、寝室に設置するなど、睡眠時に光るものがあると嫌な人などは注意が必要です。

ちなみに私の導入している製品の場合、TP-Link RE330はLEDを消す設定がありましたが、Buffalo WEX-1166DHPSにはありませんでした。

6.ルーティングなどの設定が可能か(高度オプション)

この仕様は特に確認しなくて大丈夫です。なぜなら基本的にこの機能を持っていないのが中継器なので。

そのためこれは無視して大丈夫です。わかる人のために記載します。

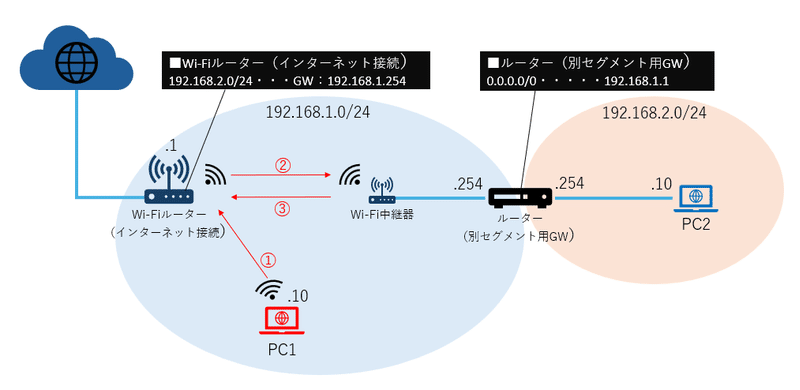

私の自宅ネットワーク環境はいろいろ複雑なため、ネットワークセグメントをWi-Fi中継器の先で分けてます。そのため、Wi-Fi中継器を設置するだけでなく宛先を学習させられるかが必要になりました。

残念ながら5,000円弱程度のWi-Fi中継器ではデフォルトゲートウェイへの転送しかできない機器しかなく、異なるセグメントへの通信が届くと、自分の学習しているデフォルトゲートウェイにしか転送しないといった動作になりルーティングループを起こしてしまいました。

簡単に図式すると以下の状況になりました。

①PC1 --> PC2へ通信を飛ばす。

②WiFiルータがGWを確認しWi-Fi中継器の先にあるルーターへ転送。

③Wi-Fi中継器が中継しているLAN内のデフォルトゲートウェイ(Wi-Fiルーター)へ転送してしまう。

何度試しても上記のような状況になってしまったため別の手段で解決させました。

別セグメントへの通信を経由させることを考えている場合は考慮したほうがいいと思います。

まとめ

長くなりましたが、簡単に言えば、Wi-Fi中継器導入にあたり自分の環境に必要な機器はどんな仕様を持つものなのかを整理してから購入しないと無駄なお買い物になってしまうので気を付けてください。ということです。

3.設置場所/方法を考える

階数をまたぐ場合や壁を挟んだ部屋への通信を考えている場合は建物の建材なども考慮するといいです。

木造よりも鉄筋コンクリートの方が電波を遮断するため、導線上に設置するよりも隣の部屋に設置したほうがいいという場合もあります。

この辺りでと適当な位置で大丈夫ですが、電波の通りやすさなどの観点で見るといいと思います。

4.要件にあった製品を探す

今までの確認点が完了すればもう簡単です。

Amazonなり家電量販店で新品でもいいですし、ヤフオク、メルカリで手ごろなものがないか調べてもいいと思います。

要件に合う製品を探し、購入しましょう。

中継器としての機能しかもっていないもの、ルーターとしても使えるものなどスペックによって異なります。

一生そこに住むのではなく、アパートやマンションで将来的に引越しを考えている場合はルーター機能も持っているものなどを購入すれば汎用性があるためいいかもしれません。

必要最低限の機能のものだけに絞らず汎用性が高いかという観点で見てみてもいいと思います。

続き

今回の記事も長くなってしまったため、「5.適切な設定を考える」からは次の記事に続けようと思います。

ここまでご拝読いただきありがとうございました。

続きもよろしくお願いいたします。

「Wi-Fi中継器を購入する前に確認すること#3」の記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?