【超音波#3】イルカと野球

こんにちは。msk3104です。

この記事にたどり着いていただきありがとうございます。

前回は、豆腐とゼリーの話をさせていただきました。どちらも同じようなものですが、大事なポイントは”水分の量”でしたね。

今回は、超音波の特性について書かせていただきます。

ひろ先生

その前に少し、お時間いただきます。私は柔道整復師で教員をしております。臨床ももちろん大事なんですが、やはり国家試験に合格しなければ臨書にも出れないのです。学生も教員も国家試験対策に悩まされております。

そんな悩みを抱えている、学生さんや教員の方におすすめです。

こちらのひろ先生は、非常に分かりやすく複数の強化を曜日別に問題解説を解説されていますので、苦手な分野がある方は是非ご覧ください。

さて、ここから本題です。

ウルトラサウンド

人間には、聞こえる音と聞こえない音があります。その中でも、聞くことのできない”音”を”超音波”といいます。

可聴域を ”超” える ”音” なので超音波と考えるとわかりやすいですね。

動物では、イルカやコウモリが超音波を使い、エサや障害物との距離を測ったり、コミュニケーションの道具としても使っています。

”超” ”音” ”波”

目には見えませんし、耳にも聞こえません。

イメージすると、可聴域を”超”える、”音”の”波”です。

この耳に聞こえない音の波が、何かにぶつかり反射し、その反射した情報を受け取ることでぶつかったものの、性質や距離を確認しています。

イルカであればエサや障害物、私たちは骨や筋肉、靭帯です。

ぶつかって反射してくる情報の中には、強弱があったり、スピードの違いがあります。

例えば、野球のボールを硬い壁に投げると速く跳ね返りますが、柔らかい壁に投げると、弱く跳ね返ります。

さらに、どんなに速く強いボールを投げても、途中で力が弱くなって地面に落ちてしまいます。

超音波でも同じようなことが起きます。

反射・透過・減衰

超音波の特性のは色々とありますが、代表的な3つを覚えておくと理解しやすいです。

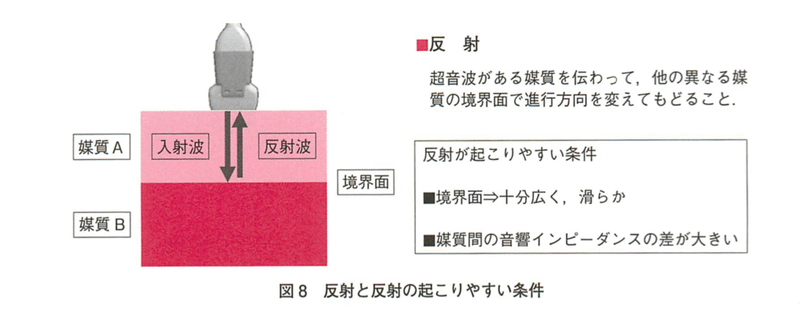

1、反射

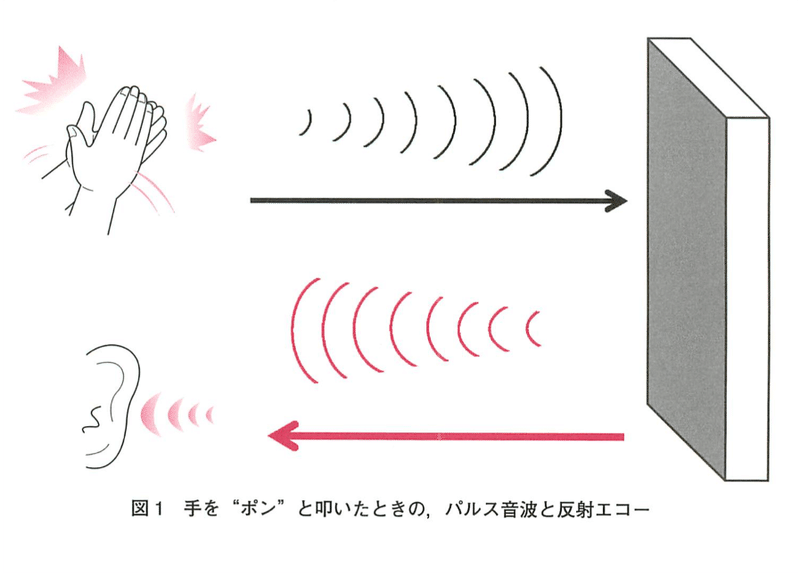

図にあるように、跳ね返ってくるのが反射です。

”超音波” と ”エコー”という言葉を聞いたことがあると思います。この2つは意味が同じだと捉えられがちですが、違いがあります。

”超音波” は出力したもの、”エコー” は反射してきたもの。です。

超音波検査やエコー検査と呼び方は様々あり、どちらを使っても問題はないですが。意味を知っていることが大切だと思います。

身近な者で例えると、山頂でヤッホー!と叫ぶと遅れてヤッホー!と聞こえる、やまびこと同じ原理です。

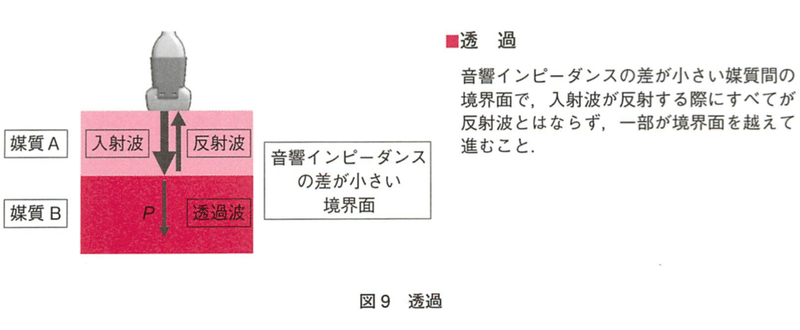

2、透過

人間の骨は非常に硬いですよね。それに比べると筋肉は骨よりは柔らかいというのは想像できると思います。

硬い組織は反射が強く、透過はしません。

柔らかい組織だと、反射もしますが、そのまま通り抜けていく超音波も存在します。これが”透過”です。

この特性があるので深部まで観察することができます。

しかし、ずっと透過するわけではありません。先ほどの野球ボールが失速する例え話を思い出して、次の減衰に移りましょう。

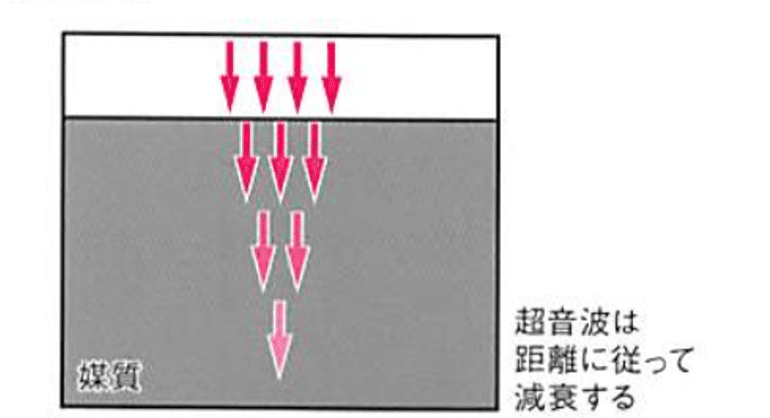

3、減衰

超音波は、遠くに行くほど力が弱くなっていきます。

野球ボールをどんなに早く投げても、重力と空気抵抗で失速するのと同じで、超音波も距離が遠くなれば弱り、様々な組織に反射することで力が弱まっていきます。”散乱”もといいます。

豆腐とゼリー

やっと、豆腐とゼリーにたどり着きました。

超音波の代表的な特性(反射、透過、減衰)を頭に浮かべて、豆腐とゼリーに超音波を当てるとどうなるでしょうか?

豆腐は大豆がずっしり詰まっています。中には硬いものはありません。なので中で超音波が反射、透過、減衰が起こります。(中に反射が強いものがあると、その部分だけ透過しません。詳しくは後日)

ゼリーはほぼ水分です。なので反射するものがありません。(中にフルーツが入っていれば反射します。)豆腐に比べて反射、透過、減衰は弱いですね。

同じような柔らかい2つの物質ですが、超音波の通り方が違うのが想像できたでしょうか?

最近だと、マスクをつけることがマナーとなっていますよね。

仮にマスクとウイルスで例えてみましょう。

外から入ってくるウイルスが超音波、不織布マスクが豆腐、ウレタンマスクがゼリーと考えてください。

不織布は完全に外からのウイルスを防げません(透過)が、ある程度のものは防げます。(反射)

ウレタンマスクは隙間が不織布マスクより大きいので、ウイルスや菌をあまり防げません。

日常にあるものに置き換えて考えると、理解しやすくなりますよね。今回はマスクとウイルスで例えましたが、しっくりこないな?という方もいらっしゃると思うので、自分なりに腑に落ちる例えを考えてみると面白いですね。

組織の硬さの違いと超音波の特性

同じような柔らかいものでも、超音波の通り方が違います。

この違いが、”輝度(画像の明るさ)”につながります。

さらに先ほどの画像に”音響インピーダンス”という単語が出てきました。こちらも次回お話しさせていただきます。

次回は”輝度”についてです。お楽しみに。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回の記事はこちらの書籍の図を参考にしています。 「入門運動器の超音波観察法」

「入門運動器の超音波観察法」

「超音波の基礎と装置 四訂版」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?