日本の心髄について語る(第3回)

東日本大震災―――。私はあるオペレーション・センターで被災地の救助活動を調整する仕事に従事していました。

遅々として進まない行方不明者の捜索。日に日に疲弊していく現場。「視察団とか、できるだけ余計な人はよこすな」と現場から叱責を受けることも。

そのような中、時の天皇皇后両陛下・明仁さまと美智子さまは、震災発生直後から「できるだけ早く見舞いたい」とのお気持ちを示され、3月末から5月にかけて7週連続で被災者を見舞われました。

当時、多くの人がそうであったように、私もまた両陛下の真心と人間性に魅了された一人でした。

被災者ひとりひとりに寄り添うようにお見舞いされ、「生きていてくれてありがとう」などと語られた優しいお言葉や、被害を受けた街や港に向かって深々と首を垂れるお姿に、とめどない感情が溢れだし、こぼれ落ちる涙が止まりませんでした。

もちろん、オペレーションの現場からも両陛下のご訪問に対する反発の声は皆無でした。天皇の存在は、日常では殆ど意識されることはなくても、国家の危機に際しては、これほど国民の心を束ねる力を持っているのかと、皆が改めて認識させられた瞬間でした。

他方、時の総理が被災者を見舞ったときには「何しに来た!」と罵声を浴びせられることも。政府も最善を尽くしましたが、総理には気の毒としか言いようがありません。

こればかりは、誰にも両陛下の代わりは務まらないと思います。しかし、このような天皇と政府に対する国民の心情的な反応の違いは一体何なのでしょうか。歴代天皇と国民の関係から振り返ってみたいと思います。

1 歴代天皇について

(1) 国造りに奔走した大王

初代・神武天皇は、東征により初めて王権を樹立しましたが、その後も「従(まつろ)わぬ者」は後を絶たず平定への努力は続きます。

第10代・崇神(すじん)天皇は、全国平定のために北陸・東海・西海・丹波の四地域に4人の皇族将軍(四道将軍)を派遣し、 第12代・景行(けいこう)天皇は、息子の日本武尊に熊襲や蝦夷などの平定を行わせました。

第15代・応神(おうじん)天皇は、後に八幡様となった天皇(注1) です。母・神功(じんぐう)皇后は、応神天皇をお腹に宿したまま朝鮮半島に出兵し、帰国後すぐに筑紫国で出産したそうです。

(注1) 応神天皇が八幡様として信仰されるようになった経緯は定かではないが、八幡神社は最も多く7,000社にのぼる(総本宮は大分の宇佐神宮)

このように、興隆期の天皇にみられたのは、軍勢を率いて「ことむけ」の精神をもって説得に努め、時には武力で平定した力強い大王(おおきみ)の姿でした。

(2) 聖帝の誕生

大和朝廷が最盛期を迎える頃、大阪堺の百舌鳥に世界最大級の陵墓が出現します(全長486m・高さ35m、2019年に世界遺産登録)。

これは、かの有名な第16代・仁徳天皇の前方後円墳なのですが、仁徳天皇に関しては次のような逸話が残っています。

『あるとき、仁徳天皇が高台から町の様子をみてみたら、人里から煙が上がっていないことに気づかれました。民が貧しいから竈の煙も立ち昇らないのではないかと心配され「これより3年間、全ての課税をやめて民の苦しみを和らげよ」とお発しになりました。

その後、宮中では徹底的に倹約され、民の暮らしが豊かになった後も課税を再開しませんでした。見かねた民は自ら率先して宮殿を立て直し、その温情にご恩返しをしました。』

仁徳天皇は「聖帝」と称えられ、後世の歴代天皇が模範とすべき天皇像を示したのでした。

(3) 優れた戦略家としての顔

第21代・雄略天皇はワカタケル大王(注2) ともいわれ、勇猛かつ優れた戦略家として頭角を現した天皇です。中国の宋書では倭王武と記され、朝鮮半島の支配権を認めて貰うため中国に使者を送りました。

(注2) 438年作の熊本・江田船山古墳出土の鉄刀銘には「獲加多支鹵大王(わかたけるのおおきみ)」と記されており、現存する日本最古の漢字使用例とされている。一方、471年作の埼玉・稲荷山古墳出土の鉄剣銘にも同じ文字が記されており、当時の朝廷の勢力が既に九州から関東にまで及んでいたことが明らかになった

479年に宋が滅亡すると、雄略天皇は、少なくとも倭奴国王が後漢の光武帝に朝貢(王朝に貢物を奉呈すること)した57年から続いてきた冊封(注3) から脱却することにしました。

そもそも「倭」とは「いやしい」ということを意味し、倭と呼ばれて蔑まれ、従属的な地位に甘んじることを良しとしなかったのでしょう。

(注3) 中国の歴代王朝は、朝貢により服従の意を表す国とは主従関係を結び、見返りに中国式の国王の称号を与えてきた。その背景には、中国から見て辺境にある国や民族は夷狄(いてき)、つまり「未開の野蛮人」とみなす中華思想があった

雄略天皇が最後に特使を派遣してから約120年もの間、日本は中国との交流がなかったのですが、589年に隋が中国を統一すると、初の女帝となった第33代・推古天皇は聖徳太子を摂政とし、600年に遣隋使の派遣を開始します。

604年に十七条の憲法を制定して法律を基本にした律令国家の基礎を造ると、今度は外交改革に乗り出します。

「朝貢すれども冊封されず」

607年、推古天皇は小野妹子を代表とする遣隋使を通じて、隋の皇帝であった煬帝(ようだい)に「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙(つつが)無きや」と記した国書を渡し、冊封は求めませんでした。

また、608年の遣隋使では「東の天皇、敬みて西の皇帝に白す」と記し、初めて「天皇」という言葉を使いました。

645年、第36代・孝徳天皇は日本初の元号を定め、大化元年としました(日本独自の元号も、冊封からの脱却を意味)。

また、古事記・日本書紀の編纂を命じた第40代・天武天皇は、国造りには新しい都が必要と考え、中国の都を模範とした藤原京の造営に着手し、その皇后で第41代・持統天皇が完成させました。

第42代・文武天皇は、701年に大宝律令を完成させ、702年の遣唐使を通じて中国に「倭国自ら其の名の雅ならざるを悪み、改めて日本と為す」と通告し、国名を「日本」に定めたことを正式に通告しました。

このように、この時代の天皇は中国皇帝と対等な立場を明示し、自らを天皇と名乗り、法律を備えた律令国家や新たな都を完成させ、独自の元号を採用し、国名を日本と宣言するなど、大国であった中国を念頭に独立国としての基盤を整え、冊封からの脱却を表明(注4) して毅然とした外交姿勢を貫いたことは、この頃の天皇が先見の明ある優れた戦略家であった証ではないでしょうか。

(注4) 後年、室町幕府の第3代将軍・足利義満が、明との貿易を独占するため、朝廷に無断で「日本国王」を名乗り冊封された例外を除き、その後も、日本が中国の冊封体制に組み込まれることはなかった

(4) 政治から離れ司祭王へ

結果、日本は中国とは一定の距離を保ちつつ良いところをしっかり学び、710年に第43代・元明天皇が平城京、794年に第50代・桓武天皇が平安京に遷都し、独立国・日本の首都機能は益々強化されていきました。

内政については、推古天皇が聖徳太子を「摂政」(注5) に採用して以降、摂政を皇族が務めていましたが、866年に藤原良房が初めて皇族以外の者として摂政に任命されました。

その後、884年に藤原基経が「関白」に就くと、藤原の者が摂政・関白に就くようになったのです。

(注5) 天皇に代わって政務を執る理由がある場合を「摂政」、理由がない場合を「関白」という

平安後期の1086年、第72代・白河上皇が院政(注6) を始めると、摂政・関白は次第に実権を握ることが難しくなり、摂関政治は終焉を迎えます。

院政を敷いた白河上皇や鳥羽上皇は出家して僧侶のようなお姿をされ、司祭王としての色合いを強めていきました。

(注6) 「院」とは、天皇の位を譲った後の上皇のことで、上皇が政治の実権を握っているのが院政

ただ、院政も長くは続きません。1192年に源頼朝は征夷大将軍(天皇に任命された軍事指揮官)になると、幕府が実権を振るうようになり、再び天皇は政治から遠ざかることになりました(これ以降、江戸末期の大政奉還まで、約700年にわたり政治の実権は武士が持つことになった)。

(5) 政治・軍事・宗教の頂点へ

時代は下って19世紀、16歳の若さで即位した第122代・明治天皇は、一転して政治・軍事・宗教の頂点に祭り上げられた天皇でした。

1867年10月、徳川慶喜が大政奉還し、翌年4月に江戸城を無血開城すると、明治天皇は江戸城(現在の皇居)に遷都しました。天皇の正統性を民衆にアピールする必要もあり、各地を馬車や馬で行幸・巡幸するなど、一般市民が天皇の顔を見ることができるようになりました。

大日本帝国憲法は英国などに倣って立憲君主の立場をとり、第1条で「大日本帝国ハ万世一系の天皇之ヲ統治(シラ)ス」と謳われ(注7) 、天皇が国家の主権者とされました。

ただし、「シラス」とは力で支配することではなく、「天皇が国と民を広く知り、在るべき姿を天皇自らが示すことで、自然と国が治まる」という考え方であり、実態として政治的に絶大な権力を持っている訳ではありませんでした。

(注7) 井上毅の草案を伊藤博文が「統治」と表記したもので、天皇による統治を意図したものではなかった

また、天皇は日本軍の大元帥(総司令官)とされました。十六葉八重表菊、俗にいう菊の御紋の一般の使用を制限して皇族の紋章と規定し、軍艦の艦首などに付けられるようになりました。

ただし、軍事面でも絶大な権力を持っていた訳ではなく、和平を希求しつつも軍に押し切られる形で開戦することもあったようです。

一方、新政府は祭政一致を掲げて神道の国教化を進め、神仏分離令により仏教を排除し、全神社を政府の支配下に置き、天照大御神を祀る伊勢神宮を全神社の本宗に定めました。

大日本帝国憲法第3条では「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」とされ、宗教面で天皇は神聖不可侵の現人神(あらひとがみ)とされました。

「君臨すれども統治せず」

このように、形としては政治・軍事・宗教上の頂点に祭り上げられたのですが、それでも明治天皇は独裁者ではなく、実態としては天皇が独自に行使できる権限はほとんどなかったのです。

当時の弱肉強食の厳しい世界で日本が独立を保つためには、天皇に「権力」を集中するのではなく「権威」を集中した方が、その生存力はより高まるという新政府の判断があったのでしょう。

1926年に即位した第124代・昭和天皇は、皇太子の頃から各国を歴訪するなど外交的な役割も担っていました。

したがって、昭和天皇は若い頃から海外事情に精通し、米国との国力差なども正確に認識されていたのですが、この時代になると軍は益々強硬さを増し、和平へのご意思が蔑ろにされることもあったようです。

1940年、皇紀2,600年を機に神社局は神祇院に昇格、日本は万世一系の天皇が統治する万邦無比の「神国」とされ、戦争鼓舞のために天皇の宗教上の権威が益々強化されました。

しかし、1945年8月9日、2発目の原爆が長崎に投下されると、昭和天皇自らがポツダム宣言の受諾、すなわち無条件降伏の聖断を下します。そして8月15日正午、玉音放送で終戦が伝えられることとなりました。

8月30日、マッカーサーが厚木に降り立ち、皇居近くに連合国総司令部(GHQ)が設置されます。連合国は当初、昭和天皇を戦犯にして処刑するつもりでした。

昭和天皇は、軍部が意に反し戦争に突き進んだにも関わらず、「この戦争の責任は全て自分にある、自分の命はどうなっても構わないので一億の民を飢えさせないで欲しい、将兵たちは自分の命令に従っただけなので、私一人を処刑してほしい」とマッカーサーに請願したのでした。

自身の安全を一切顧みることなく、国民と将兵の安全を思う気概に感銘を受けたマッカーサーは、連合国の意向に反し天皇を擁護する方向で米本国に働きかけました。

何ひとつ自由がない、何の権限もない昭和天皇が軍国主義者と連合国に立ち向かい、この戦争を終わらせたのです。

☞ 映画「日本のいちばん長い日」

☞ 映画「終戦のエンペラー」

2 そして象徴天皇へ

こうして、辛うじて天皇制は存続されたものの、GHQは天皇を政治・軍事・宗教から徹底的に切り離し、戦後の日本国憲法では、天皇は「国民統合の象徴」(注8) と再定義されました。

(注8) 象徴天皇のお務め

● 国事行為のみ(国政に関する権能はない)

● 天皇の私的行為としての宮中祭祀

● その他、新年祝賀、園遊会、勲章受章式、信任状奉呈式、追悼式、植樹祭、国書類の決裁、行幸・巡幸など、様々なご公務

第125代天皇、現在の上皇様は、これらのお務めを通じて常に国民の安寧を祈り、国民に寄り添い続けた象徴天皇です。冒頭でも述べた被災地でのお姿こそが、まさに国民統合の象徴なのかもしれません。

2016年8月、象徴としてのお務めについて「おことば」を述べられています。その中で、象徴天皇の望ましい在り方を日々模索され、伝統を守り続ける責任に思いを致し、何よりもまず国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来たことが語られ、そして「自らのありよう」に深く心し、国民に対する理解を深め、常に国民と共にある自覚を育てる必要を感じて来たことを述べられました。

平成の天皇ご自身のお言葉ではあったものの、ひとつひとつのお言葉は、まるで古(いにしえ)から受け継がれてきた歴代天皇のご意思でもあるかのようでした。

このように、天皇は神代からの末裔であった初代・神武天皇が王権を樹立し、軍勢を率いて天下平定に奔走する大王に始まり、時には民を思う聖帝として、時には政治・軍事から離れた祭祀王として、そして近代では政治・軍事・宗教の頂上に立ち、戦後は国民統合の象徴として再出発され、今日に至っています。

歴代天皇は時代の変化に柔軟に対応し、お姿を変えながらも常に日本の中枢に君臨し続けてきたのですが、一貫して神武天皇からの「ことむけの精神」や、仁徳天皇のような「慈愛の心」「質素倹約」を是として、常に民の安寧を祈り続けてきた天皇のお姿は、まさに日本人の特徴そのものであり、天皇が万世一系であるが故に引き継がれてきた日本の美徳なのでしょう。

☞ 日本人はなぜ日本のことを知らないのか(竹田恒泰 著)

3 諸外国の王族との違い

現在の天皇は、外交儀礼(プロトコル)上、次のように位置づけられています。

第1位 天皇・皇帝・女帝(Emperor, Empress)

第2位 ローマ教皇(Pope)

第3位 国王・女王(King, Queen)

第4位 大統領(President)

第5位 首相(Premier)

天皇は、諸外国の国王(King)や女王(Queen)とは明白に異なります。天皇は日本にしかない世界で唯一無二の存在で、世界的にも天皇の地位は認められたものと言えるでしょう。

何が異なるかと言えば、次の4点に尽きると思います。

● 天照大御神という神の直系の子孫

● 神道の最高司祭

● 初代・神武天皇から第126代の今上天皇まで万世一系

● 天皇が担うのは「権力」ではなく「権威」

常に国民の安寧を祈り、和平を希求し、質素倹約を是としてきた君主は世界史上まれにみる存在であり、絶大な権力、軍事力、煌びやかな生活、贅沢、横暴などといった君主のイメージとは、まるで「真逆」なのです。

4 日の丸・君が代との関係

第1回の冒頭で、オリンピックのような国際試合で「日の丸」の掲揚や「君が代」の吹奏が行われると、日本人であることに誇りを感じるものだと話しました。

同時に、以下の理由から「天皇の臣民である」ことを意識される方も少なくはないと思います。

天皇は天照大御神を祖とし、推古天皇が「日出づる処の天子・・・」で始まる国書を隋の皇帝に渡し、文武天皇が国名を「日本」に定めました。

平安末期から扇や旗に「日の丸」(注9) が使われ始め、少なくとも11世紀初頭までには「白地赤丸」の日の丸が出現したようです。

幕末にペリーの黒船が来航すると、船印・国標として定められ、これを明治新政府も引き継いで、1870年に「日の丸」を国旗として布告しました。

このように太陽を意識した赤い日の丸は太陽を象徴するもので、まさに「日出づる処の天子」が君臨する日本にふさわしいデザインといえるでしょう。

(注9) 法律上は日章旗(にっしょうき)と呼ぶ。旧海軍や海上自衛隊が使用する日章と旭光を意匠化した旗については旭日旗(きょくじつき)と呼ぶ

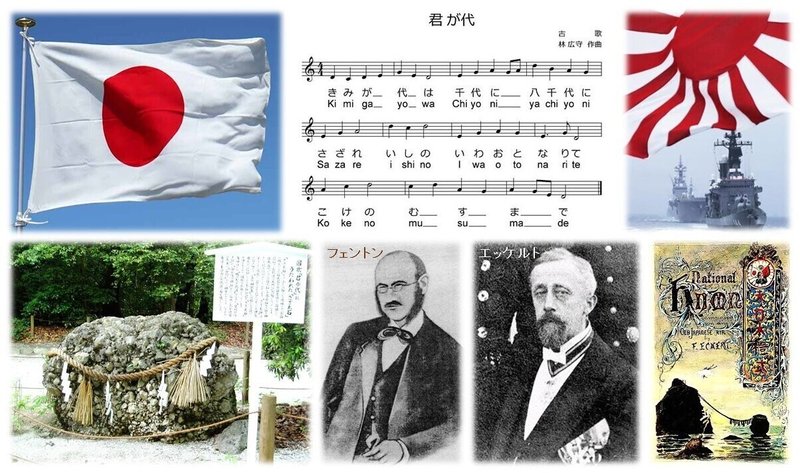

一方、「君が代」は、10世紀初頭の「古今和歌集」に「読人知らず」の和歌として掲載され、当初は祝福を受ける人の長寿を歌ったものでしたが、後に「天皇の治世」を奉祝する歌になりました。

国歌としては、1869年に英国人の軍楽隊教官だったジョン・ウィリアム・フェントンが作曲を申し出たことを始まり、その後、1880年に宮内省雅楽課が旋律を改めて付け直し、それをドイツ人の音楽教師フランツ・エッケルトが西洋和声により編曲したものが国歌として定着しました。

小石が成長して大きな岩となり、苔が生えるまでに数千年も数万年もの長い年月を要することから、「天皇を国体とした世が末永く続きますように」との思いを込めた歌なのです(いずれも、1999年の「国旗及び国歌に関する法律」で正式に日本の国旗・国歌として法制化された)。

5 危機に際しての天皇と国民の関係性

では、冒頭で問いかけた「天皇と政府に対する国民の心情的な反応の違い」について、その答えに迫りたいと思います。

内閣安全保障室で初代室長を務めた故・佐々淳行氏は、危機に遭っても暴動を起こさない国民のガバナビリティ(被統治能力)、つまり国民の側の統治されうる能力について賞賛しています。

諸外国では、未曽有の大災害に遭遇した地域では、得てして奪い合いや暴動が起こっていますが、日本ではそのようなことは起こりません。

中世以降、ガバナンス(統治能力)の主体は幕府や政府にあった訳ですが、危機に際しては「自然に」天皇が国民の心の拠り所としてのガバナンスを発揮され、元々、潜在的に高い国民のガバナビリティも呼び起される、これにより日本は幾多の危機を乗り越えてきたのではないでしょうか。

このような「天皇と国民の関係性」こそが第3の心髄であり、国民のガバナビリティの源泉こそが、遥か神代の国からの末裔であるという「正しい歴史観」(第1の心髄)と、多様で寛容な社会を支えてきた「和の精神」(第2の心髄)なのです。

世の中がどんなに変わろうとも、この先どのような危機に見舞われようとも、これらの心髄を忘れなければ、日本は日本であり続けることが出来るのではないかと思います。

おわりに

第1回でも述べたように、私自身、若い頃は外国の文化・生活に憧れ、何かと海外を志向する傾向にありましたが、長いこと日本や外国について考える仕事に携わり、実際に海外で暮らして外国と日本を比べているうちに、次第に「何故、かくも日本だけが違うのか」と考えるようになり、その中で次第に本質的な日本の素晴らしさに気づかされていきました。

昨今、「安定的な皇位継承」のため、女性天皇・女系天皇・宮家創設の是非など、様々な議論が提起されています。しかし、安易にロイヤル・ファミリーと同列のゴシップに踊らされてはいけません。

もし皇室の在り方を変えた方がいいと感じたなら、一度、立ち止まって物事の本質を慎重に考える必要があります。突き詰めれば、「日本という国を存続させるか否か」ということなのです。

私達は遥か神代の国からの末裔であるという「正しい歴史観」と、多様で寛容な社会を支えてきた「和の精神」、そして幾多の危機を乗り越えてきた「天皇と国民の関係性」というものに思いを致し、皇室がいかに重要であるか、また、どう在るべきかについて、個人個人が真剣に考える時期に差し掛かっているのではないでしょうか。