航空業界の安全管理とその動向

日本航空機開発協会(JADC)の報告書によれば、2018年の日本の国内線・国際線の旅客数は延べ1億2,740万人でした(日本の人口とほぼ同じ)。

また、2018年の日本の交通事故による死者数は3,532人でしたが、2018年の日本の旅客機による死者数は「ゼロ」で、1985年の日航ジャンボ機墜落事故から約35年間、日本の航空会社による死亡事故は一度も起きていません(1997年6月の日本航空706便事故を除く)。

下図は乗り物別の安全性を示したものですが、このような数字の比較だけでも、旅客機はかなり安全であることがうかがわれます。

旅客機が安全な理由は、それ自体が安全なことのみならず、「人はミスを起こす」という前提で大量航空輸送システム全体が構築されているからなのです。今回は、航空業界のにおける安全管理に関わる考え方やノウハウ及びその動向について紹介します。

1 全損事故率の推移

しかしながら、ひとたび事故が起きると、犠牲者の多さや事故現場の過酷さから、私たちは大変な衝撃を受けるものです。

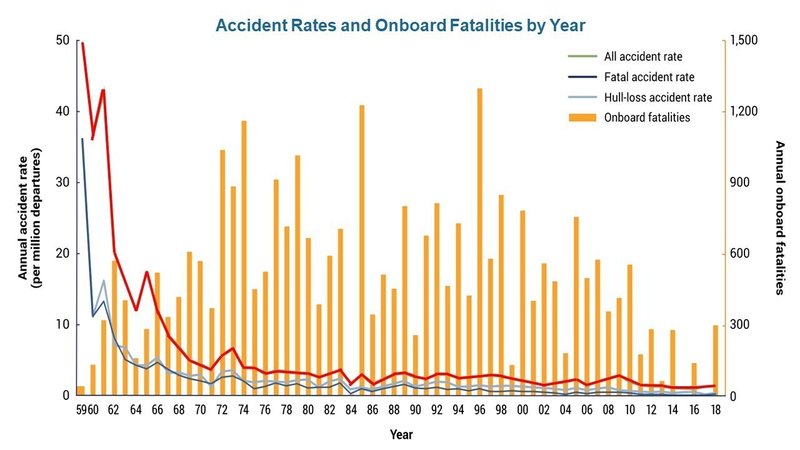

下図は1959年から2018年までの間に、世界中で起きた旅客機の全損事故の統計を示したもので、赤線は事故率(100万回の飛行で何回、事故が起こったか)を表しています。

これを見ると、事故率は1959年から最初の10年間で劇的に減少していることが読み取れます。

B707やDC-8等が主流だった1960年代までは事故率は「40」でした。1960年代中期にB727やDC-9等に変わると「20」に半減します。

そして1970年代からB747やA300等が入ってくるとと「5」にまで減少、2000年前後にB767やB777、或いはA310やA320等が主流になると「1」、そして2019年には事故率「0.15」に到達しました。

大量航空輸送時代の幕が開けた最初の10年間は、航空テクノロジーが未発達な黎明期であったが故に事故が多発しました。

しかし、事故を教訓として様々な改善や対策が図られた新型機へと世代交代し、併せて各種支援機材やルール等が進歩してシステムに融合されたことで、冒頭で述べたような安全性を獲得することが出来たのです。

ところが、航空テクノロジーが十分に発達した現在でも、一向に事故率が「ゼロ」にならないのは何故でしょうか。

2 ヒューマン・ファクター

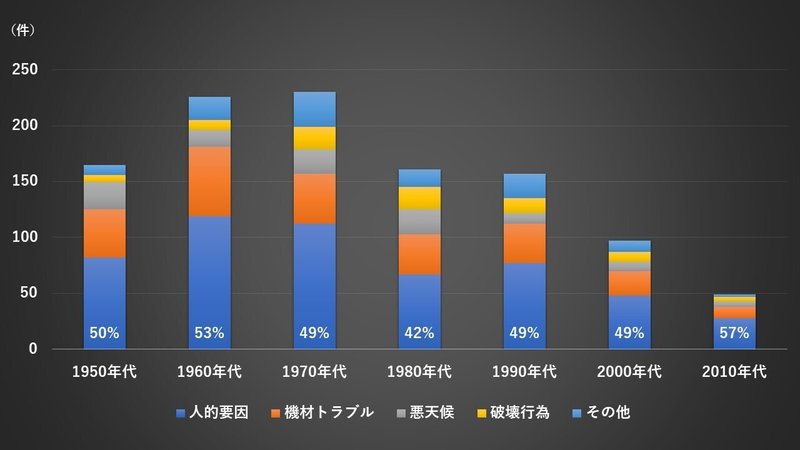

下表は、1950年代以降の航空事故要因の推移を表したものです。これをみると、1950年代から2010年代に至るまで、一貫して人的要因(ヒューマン・ファクター)が大半を占めていることが分かります。

(Created by ISSA)

ヒューマン・ファクターのうち、失敗といわれるものの実態は、慢心、誤認、思い込み、失念、ミス・コミュニケーション等から生み出される操作ミスや判断ミス、すなわちヒューマン・エラーです。事故率が「ゼロ」にならないのは、この辺に理由があるからなのです。

3 SHELLモデル

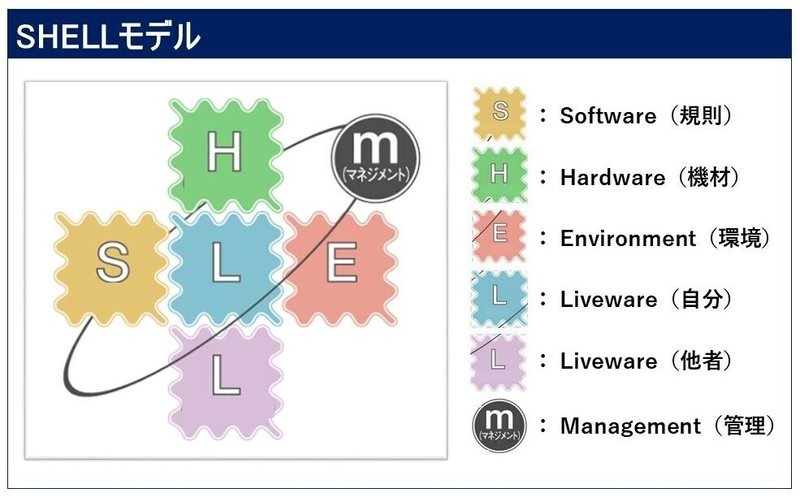

ヒューマン・エラーを語る上で欠かせないものとして「SHELLモデル」というものがあります。

原型のモデルは、1975年にオランダ航空のフランク・ホーキンズ氏が発案したもので、航空安全を考える上で、S:Software(規則)、H:Hardware(機材)、E:Environment(環境)、L:Liveware(自分・他者)の各要素が重要であると提唱しました(後年、全ての要素を適切に管理・運営する必要から、原型モデルを取り囲むようにm:Management(管理)が付加された)。

そして重要なことは、SHELLの各要素を個別的に考察するのみならず、図の中心にある自分とその周辺にある各要素との接点(インターフェース)で発生しがちなミスを如何に防ぐか、という観点です。図のギザギザの部分が上手く噛み合わないと、それがヒューマン・エラーにつながってしまうのです。

これら各要素の概要と、自分とのインターフェースにおいて注意すべき事項について述べていきます。

S:Software(規則)

国際条約、航空法、社内規程、飛行場規則、整備規則や運航マニュアル及びチェックリスト等、旅客機の運航に関連するあらゆる法律、規則、手順書等がこれに該当します。

航空業界は、安全上の不具合が見つかる都度、新たな制度を設け、既存の規則を改正し、或いは手順を加え、入れ替えるなどして、大量航空輸送システム全体の安全性を高めてきました。

しかし、どんなに完璧な規則が整備されても、関係者が正しく理解し遵守しなかったら意味がありません。

特に、パイロットは例え100回に1回でも「一か八か」という状況があってはならず、「愚直なまで」の基本の励行と遵法精神が求められます(緊急時を除く)。

H:Hardware(機材)

機体やコクピット内の操縦装置、コンピュータ、無線機、その他の装備品がこれに該当します。

航空業界は、安全上の不具合が見つかる都度、既存のシステムを改修し、或いは新たな機体や機材に刷新しながら大量航空輸送システム全体としての安全性を高めてきました。特に、GPSや自動操縦装置などはパイロットの負担を大幅に軽減し、安全運航に大きく貢献しました。

ただ、どんなに優れた機材でも、人間の行動心理に適った位置・形状・仕組みになっていなければなりません。

実際に、別の装置と似通った位置・形状であったがために航空機を危険に陥れた事例も発生しています。単純にスイッチひとつでも、「ON」にするために上から押し下げるか、或いは下からはね上げるかの違いが、人間に錯誤を起こさせることもあるのです。

E:Environment(環境)

機内の作業環境(室温、気圧、酸素濃度、照明、収納等)や、機体を取り巻く自然環境(気温、気圧、風、雲・雨・雷などの天気現象、昼夜の別等)がこれに該当します。

航空テクノロジーの進展とともに、機内の居住性・利便性や機体の耐久性も飛躍的に向上しました。また、運航を支援する様々なシステムの発達により、安全運航に影響を及ぼす悪天域をより正確かつ詳細に把握することが可能になりました。

しかし、例えば外の景色が見えない雲中飛行や夜間飛行の環境下で大きな姿勢変化を伴う飛行を行うと、パイロットは空間識失調(バーティゴ)に陥りやすくなります。

この場合、「自己の異常な感覚に惑わされずに計器盤の指示に徹すること」や「もう片方のパイロットに操縦桿を渡すこと」を知っていれば、旅客機が異常姿勢に陥ることを防ぐことが出来ます。

また、もうひとつ重要なことは「危険な自然環境下には出来るだけ立ち入らない」ことです。

運航マニュアルには、パイロットの行動指針として「安全性を第1とし、同時に定時性、快適性、できれば経済性にも配慮しなければならない」と規定されていますが、機長の頭の中では、快適かつ定時に旅客を空輸するという自己の職務(タスク)と高価な航空燃料の節約(コスト)、そして経路上に立ちふさがる悪天域(リスク)との間で対立を生じやすくなります。

そして、葛藤の中でタスクやコストを意識するあまり自然環境上のリスクを過小評価し、航空機を危険に晒すことも起こり得るのです。

L:Liveware(自分・他者)

内側の「L」は自分、そして外側の「L」は副操縦士、客室乗務員、航空管制官、航空機整備員、運航管理者など、運航に関わる自分自身以外のすべての人々(他者)です。

先述のとおり、ヒューマン・エラーの実態は、慢心、誤認、思い込み、失念、ミス・コミュニケーション等から生み出される操作ミスや判断ミスなのですが、その形態は、自分単独のエラー、他者単独のエラー、自分と他者間のコミュニケーションで発生するエラーの3つが考えられます。

航空業界は当初、個人の能力を最大限に高めることに重きを置いていました(後段「4」を参照)。特に、絶対的な威厳と超人的な知識・技能・判断力を有する機長、いわゆる「ワンマン機長」を育てることで、ヒューマン・ファクターの克服を試みたのです。

しかし、航空業界は、どんなに優秀な人間でも個人の能力には限界があり、それだけでは克服できないことに気づきます。特に、コミュニケーションが不足すると、自分又は他者単独のエラーに気づきにくくなることから、コミュニケーションの重要性が見直されました。

そして、これまでの権威勾配を逆に緩めて、互いに声をかけあい、気づき、指摘しあう空気を醸成することでヒューマン・ファクターを克服しようとするクルー・リソース・マネージメント(CRM:Crew Resource Management)が、20世紀後半から取り入れられたのです(後段「5」を参照)。

4 パイロットに必要な素養

ややテーマから逸脱するかもしれませんが、安全運航と無縁ではないパイロットに必要な「素養」についてお話します。

パイロットには、運航に必要なたくさんの「知識」と、航空機を正確に操縦する「技能」、そして健全な「身体」と、トータル・バランスの高さが求められます。

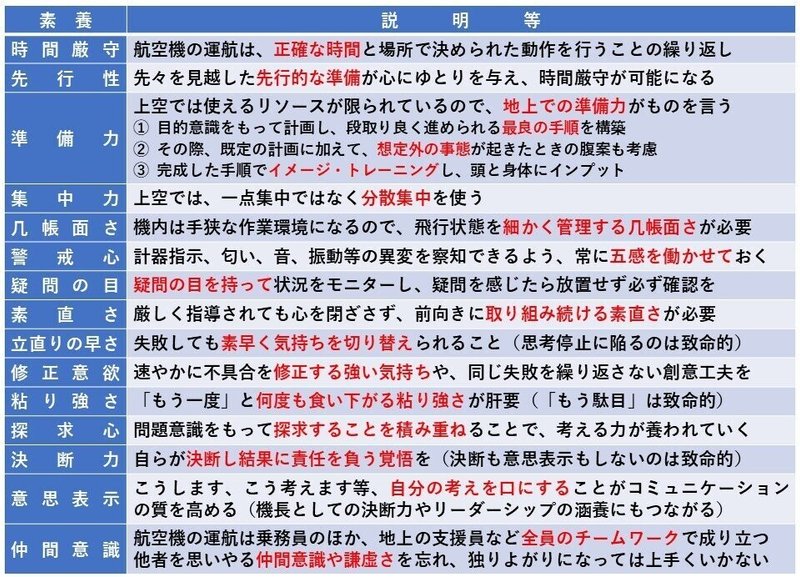

しかし、それだけでは未だ不十分で、パイロットとして必要な「素養」を身に着け、経験を積み「判断力」を養っていかなければなりません。下表は、パイロットが身に着けるべき「素養」を例示したものです。

これを見た大半のパイロット志願者は、「いやいや、こんなの無理...」と拒絶反応を示すことでしょう。ですが、パイロットを目指す若者は、先ず、自分自身の意識改革から始めることが肝要です。

「自分には無理」というのは単なる心的反応であって、これらの素養は決して生まれついてのものではなく、今、出来るようにみえている人達も、例外なく「初めは出来ない人だった」という事実を冷静に考えてみましょう。

そして、このような素養はパイロットに成る過程で必ず身に着けなければならないものと覚悟を決め、「日々の心がけと実践の積み重ね以外に、身に着ける術はない」と心に刻む必要があります。

5 クルー・リソース・マネジメント(CRM)

続いて、チームとしての安全管理の概念やコミュニケーション・スキル向上の手法についてお話します。

CRMは航空分野で開発され、使える人材や情報が限られた環境下で、利用可能なあらゆるリソースを有効に活用して安全運航を確保しようとする概念です。

1979年にNASAが開催したワークショップで、ヒューマン・ファクターに関する様々な研究発表が行われました。

その際、乗員間のコミュニケーションやチームワーク、そしてリーダーシップのあり方などが深く関係していることが認識され、初めてコクピット・リソース・マネジメント(Cockpit Resource Management)という言葉が用いられました。

当初は、この名のとおりリソースをコクピット内に限定し、操縦士や航空士間の協力関係を促進することを意図していました。

しかし、1990年代になるとリソースの対象が客室乗務員、航空管制官、航空機整備員、運航管理者など、運航に関わる様々な職種・部門も対象に広がり、次第にクルー・リソース・マネジメント(Crew Resource Management)と呼ばれて世界中に浸透していったのです。

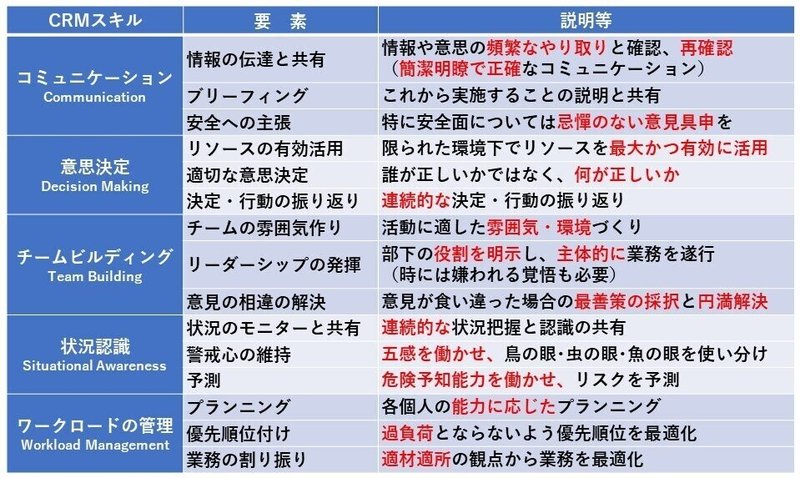

(1) CRMスキル

CRMでは、パイロットが身に着けるべき素養として、下表のようなスキル・要素を提示しています。

(2) 事故の原理

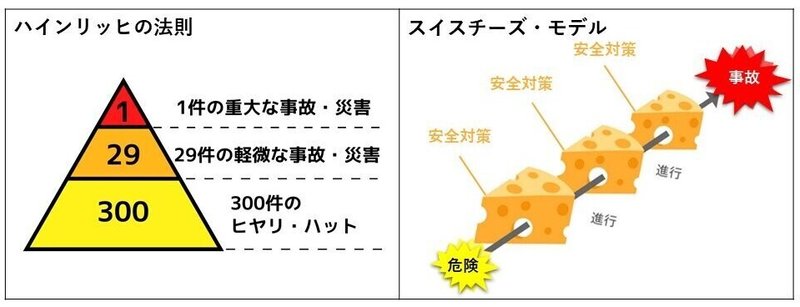

そして、事故発生の原理を説明するものとして、良く「ハインリッヒの法則」や「スイスチーズ・モデル」が用いられます。

ハインリッヒの法則

アメリカの損保会社のハーバート・ハインリッヒ氏が発案した法則で、1件の重大な事故・災害の裏には29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったが、ヒヤリとした、ハッとした事例)があるとして、事故・災害を防ぐためにヒヤリ・ハットを無くす必要性を説いています。

スイスチーズ・モデル

イギリスの心理学者ジェームズ・リーズン氏が提唱した安全管理に関する考え方です。組織は事故を起こさないように様々な対策を施しますが、完璧な対策などありません(チーズの穴が対策の不完全さを意味)。そのため、形の違う対策を多層的に施すのですが、これでも不完全さは克服できず、ある条件が重なって(穴の位置が直線になって)しまうと事故に至ることを表したものです。

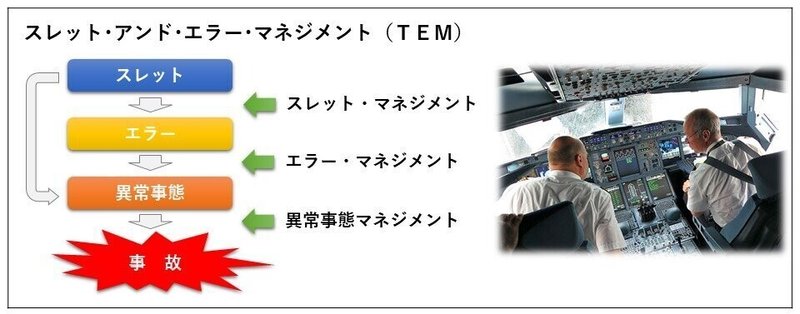

(3) スレット・アンド・エラー・マネジメント(TEM)

このようなヒヤリ・ハットやチーズの穴とはやや異なりますが、CRMでは、エラーや異常事態に発展しそうな要因を「スレット」と呼び、チームとしてスレットに気づき対処することで、エラーや異常事態への発展を未然に防ぐスレット・アンド・エラー・マネジメント(TEM:Threat and Error Management)という手法を提唱しています。

CRMにおけるスレットとは、業務過多、時間的・人的重圧等による心的疲労や精神的ストレスから「運航を複雑にし、エラーを誘発する要因」を意味しますが、具体的には悪天候、機体・装備品の故障、飛行場の混雑、余剰燃料の低下、整備作業や乗客の乗り遅れ等が考えられます。

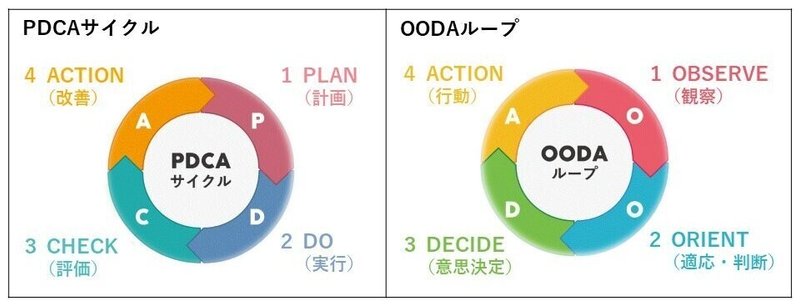

(4) PDCAサイクル/OODAループ

そして、パイロットが下図のような周期活動で航空機の正常運航を管理・監督する中で、チームとしてのスレットへの気づきと対処をこのサイクルに織り込んでいくことになります。

PDCAサイクル

エドワーズ・デミング氏が日本科学技術連盟で講演し、この話を聞いた連盟の幹部がPDCAを提唱しました。初期の計画や実行に移した事を放置せず、定期的に評価して改善し、業務をより良いものにしようとする手法です。

OODAループ

最近はOODAループという手法が注目されています。OODAループは、現状を観察することから開始し、変化への適応や意思決定を経てスピーディに行動できるので、初期の計画に縛られにくいというメリットがあります。

(5) まとめ

これらの考え方や手法は、民間から官公庁及び自衛隊に至るまで、それぞれの業界に見合うものに修正され、フライト・シミュレーターや会議室等での訓練や、フライト前後のブリーフィング等、様々な機会において実践されています。

しかし、これが完成形ではありません。CRMに否定的な意見があることも事実です。

たとえどんなに「機材」が進化し、「規則」や「環境」や「自分と他者」の関係性を高めるCRMのような教育体系が整備されても、「不完全な人間が、市民の頭上で巨大な鉄の塊を飛ばし、大量の旅客を高速で空輸する」という航空安全上の本質は何ひとつ変わりません。

最も予測不可能な人間が運航の中心にいる限り、パイロット個人の能力とチームワークのスキルを比較し、いずれかを軽んじることなどできないのです。

6 航空業界の課題と注目点

(1) 課題

昨年末から、航空安全に関わる気がかりなニュースが散見されています。2020年12月、ロイター通信が「航空機運航再開を巡り専門家らがリスク警告、長期運休で問題多発」と報じました。

新型コロナのため航空機が運休する中、運航再開に伴い操縦士の技能が低下し、整備ミスが起こる可能性があるほか、実際に昆虫の巣が主要なセンサーの機能を阻害する事例も起きていて、「航空業界は予期せぬ事態に備える必要がある」と警鐘を鳴らしました。

また、先月BBCが「新型コロナで運航激減も、2020年の民間機事故の死者が前年より増加」と報じました。

オランダの航空コンサルタント会社「To70」によると、新型コロナの影響でフライト数が激減(「フライトレーダー24」によれば、昨年の民間機の運航は42%減少)しているにも関わらず、2019年の民間機事故の死者257人から42人増加し、2020年は299人になった(撃墜事件による死者数も含む)として、通常運航への復帰に伴うスキルの回復が問題であると指摘しました。

新型コロナによるニューノーマルの波が押し寄せ、航空業界の各職域での働き方や管理体制が大きく変化する中、「スイスチーズの穴」が一直線になって(つまり、想定外の条件が重なって)事故に至ることのないよう、いかに航空安全を確保するかが、業界全体の大きな課題になっていると思います。

(2) 注目点

注目点としては、やや突拍子な話かもしれませんが、個人的には人工知能(AI)の動向に注目しています。

ボーイングとエアバスは、既にAIによる自動操縦技術に取り組んでおり、2025年にパイロットを1人減らした状態での運航を目指しています。

コクピットにおいて、具体的にAIに出来ることはどのようなことでしょうか。

さすがに「ハドソン川の奇跡」のような致命的なトラブルへの対処は困難と思われ、個人的には「AI機長」の実現には懐疑的なのですが、AIは、大容量のデータを瞬時に照合し、演算し、深層学習することを得意としていますので、「先行性」や「正確性」という観点では、相当有能な「AI副操縦士」には成り得ると思います。

AIは、人間の能力を超えて遥かに迅速に先々を見通すことが出来ます。

例えば、刻一刻と変化する飛行経路上の気象状態やトラフィックの混雑状況、航空保安施設の運用状況等を連続的にモニターし、安全性、快適性、定時性、経済性の観点から最適なオプションを機長に提示できるようになります。

機長は提示されたオプションから選択し、実行(Execute)ボタンを押すだけです。その結果は、ネットワークを介して地上の管制機関にも共有され、スレットを生みやすい無線通信も大幅に減っていくことでしょう。

万一、手順に操作ミスがあればAIが指摘してくれるでしょう。また、気象レーダーや空中衝突防止装置(TCAS)とも連携し、悪天域や他機との接近の可能性があれば、かなり早い段階で警報を発して、安全かつ効率的な回避ルートを示してくれるでしょう。

更に、緊急事態が発生したときは、補助動力装置(APU)の起動や緊急通報、着陸可能な最寄りの飛行場の提示等、かなりの面で補佐的業務を行えると期待されます。

そうなると、究極的にはパイロット業務の中心は、運航状態のモニターと、AIに提示されたオプションに対する選択と実行、そして緊急事態への対処へと比重が移っていく可能性があります。

そうなった時、これまで述べてきたようなパイロット個人が身につけるべき素養や、チームワークのスキルなど、航空安全の在り方はどのように変わっていく(或いは、変わらない)のでしょうか...。

いずれにせよ、そのような時代はもう目の前までやってきているのです。もっとも、機長の集中力を保つためには、ユーモアの効いたおしゃべりが出来るAI副操縦士であって欲しいと思いますが...。