在外勤務で学んだこと(第1回)

15年ほど前の話ですが、外務省に出向して3年ほど在外公館で勤務しました。

赴任先が後発開発途上国(LDC:Least Developed Country)だったので、外交官という優雅な響きとは裏腹に仕事や生活において大変な苦労があり、良い事も悪い事も全部ひっくるめて1冊の本が書けるくらい様々な経験をしました。

この勤務・生活を通じて学んだことについてシリーズでお話ししていきたいと思います。

第1回では、在外公館の概要についてお話します。

1 在外公館(Overseas Diplomatic Establishment)

在外公館とは、外国政府との交渉、政府開発援助(ODA)の執行、文化交流、自国民への行政サービスの提供、自国民保護、外国人への査証(ビザ)発給などを行うために外国内に設置した政府の出先機関のことです。

在外公館は、下表のように区分されています。

2021年1月現在、日本が承認している国は195か国であり、世界に229の日本の在外公館が存在しています。国家として承認していない北朝鮮、パレスチナ、台湾とは国交がなく在外公館はありません。

ただし、台湾については貿易・経済・文化などの民間交流を担う実務機関として財団法人「台湾交流協会」が設置されており、実質的な領事館として機能しています。

2 外務省(MOFA:Ministry of Foreign Affairs)

これら日本の在外公館は、外務省(MOFA:Ministry of Foreign Affairs)に属しています(米国では外務省のことを国務省(DOS:Department of State)と呼称)。

2020年度の予算定員は6,358人で、うち3,560人が在外公館で勤務しています。また、定員のうち他省庁及び民間団体等からの出向者がかなりの割合を占めています。

外務省設置法第3条によれば、外務省の任務は「平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに、主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること、並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること」と定義され、第4条で次のような所掌業務が列記されています。

○ 外交政策、外国政府との交渉

○ 国際連合、国際機関等

○ 条約の締結、国際法規の解釈及び実施

○ 国際情勢の情報収集・分析、外国・国際機関等に関する調査

○ 日本国民の海外における法律上又は経済上の利益の保護・増進

○ 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全

○ 海外における邦人の身分事項、旅券の発給、海外渡航・移住

○ 査証(ビザ)の発給、本邦在留外国人の待遇

○ 海外事情の国内広報、日本事情の海外広報

○ 外国における日本文化の紹介

○ 外交文書の発受

○ 外交官・領事官の派遣、外国外交官・領事官の接受

○ 儀典その他の外交上の儀礼

○ 政府開発援助(ODA)

3 特命全権大使(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

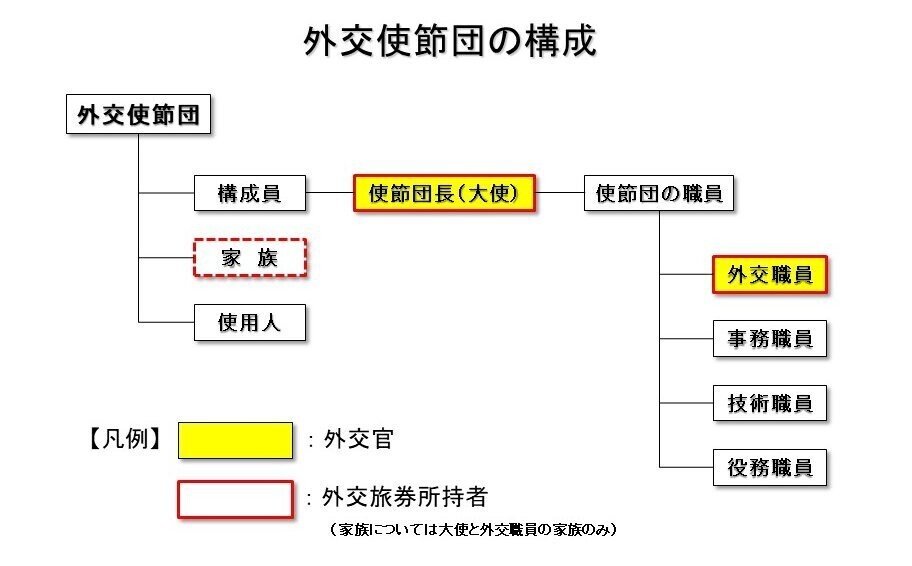

外交関係が締結されると、特命全権大使(以下、「大使」)が外交使節として接受国の元首に対して派遣され、外交使節団(下図参照)が上記第4条に列記された業務を行うことになります。

大使の身分は特別職国家公務員(注2) かつ外務公務員であり(下図参照)、その任免は外務大臣の申出により内閣が行い天皇がこれを認証します。

(注2) 在外公館における特別職国家公務員は大使と公使(大使館の次席であり、大使不在時等の臨時代理大使)のみであり、他の館員は一般職国家公務員となる(防衛省職員・自衛隊員も、外務省出向中は一般職扱い)。

大使は事前に接受国からアグレマン(合意)を得た上で派遣され、着任後は派遣元の元首から「この者を外交官と認めて頂きたい旨」記された元首からの親書(信任状)を、派遣先の元首に提出する信任状捧呈式(Ceremony of the Presentation of Credentials)に参加します。

外国の大使が日本に赴任する場合、東京駅又はホテルから宮中差し回しの馬車で参内し信任状捧呈式に臨みます。

天皇陛下が玉座の前に立ち、傍らに外務大臣侍立、そして大使が陛下にご口上を申し上げて信任状を捧呈します。陛下は受け取った信任状を外務大臣に授けて大使と歓談し、その後、随員を謁見して終了となります。

4 皇室との関係

150年に及ぶ外務省の歴史の中で、皇室の存在が日本外交の格式をより一層高いものにするとともに、外務省もまた皇室外交を支えてきた経緯から、外務省では上述のような大使の赴任行事をはじめ、天皇誕生日には世界中の公館でレセプションを催すなど、ことさら天皇陛下に関わる行事や慣習を大切にしています。

法令上明確な定めはありませんが、伝統的に天皇が紋章として使用し、今日でも皇室が家紋として使用している「十六葉八重表菊(じゅうろくようやえおもてぎく)」、いわゆる「菊の御紋」を取り入れるなど、慣例として菊の御紋が国章に準じた扱いを受けています。

在外公館でも菊の御紋を掲げたり、外務省所管の日本国旅券の表紙にも表示されています(菊花御紋に次ぐ格式ある紋とされる「五七桐花紋(ごしちきりかもん)」は、内閣総理大臣・日本国政府・内閣府が政府の紋章として使用されている)。

ちなみに旧・帝国海軍では、軍艦にも菊の御紋が取り付けられ、天皇陛下の艦隊として海洋に君臨していました。

現代の護衛艦等は菊や桐の紋章も使いませんが、自衛艦旗(旭日旗)は、象徴天皇とのつながりを認識しやすいのではないかと思います(大英連邦の艦隊は、HMS:His / Her Majesty's Ship(国王 / 女王陛下の船)と名乗っている)。

5 外交官のステータス

外交官(Diplomat)とは、外交使節団で外交官の身分を有する政府関係職員の総称です。

ある国に在留する外国人は、原則として、在留するその国家の国内法(属地法)に従わなければなりませんが、外交使節団については外国に常駐して任務を遂行する点に特色があることから、古くから特別の国際法規(いわゆる「外交特権」)の適用を受けています(外交官には一般旅券とは違う外交旅券を付与)。

欧州では19世紀初頭に外交使節の階級及び席次に関する成文法が締結されました。その後、1961年のウィーン会議で採択されたものが、「外交関係に関するウィーン条約」です。

現代の外交関係に関する基本的な多国間条約であり、外交関係の開設、外交使節団の特権等について規定するもので、その要点は下表のとおりです。

「外交特権」という言葉は何かと語弊を生じやすいのですが、もちろん、これらは個人が特権に甘んじるのではなく、あくまでも能率的な外交活動を促すことを前提として国が授かるものです。

ちなみに、似たような言葉で「治外法権」という言葉もありますが、「外交特権」が外交官に与える特権である一方、「治外法権」は外交使節団のみならず、その国のすべての国民に与える特権という大きな違いがあります。また、「治外法権」は帝国主義時代にみられたような不平等条約や、或いは軍艦が享受する国際法上の地位などを含めたより包括的な総称ともいえます。

幕末に日本が欧米列強と締結した条約では、治外法権として「領事裁判権」を認めていたため、外国人が罪を犯しても日本が裁判することはできず、裁判は外国の領事(注3) が行いました。

(注3) 領事とは本来、外国において自国民に対し民事・刑事の裁判権を行使するために設けられた制度だったが、領事裁判権の衰退とともに本国の通商・航海の一般的な監督や自国民の保護が主な役割となった

余談ですが、現在の在日米軍基地は「米国の領土で治外法権なのか」との問いに対し、外務省は「米軍の施設・区域は日本の法令が及ぶ日本の領域であり、日本が米国に使用を許しているものなので米国の領域ではない」と答えています。

6 在外公館の内部組織・業務

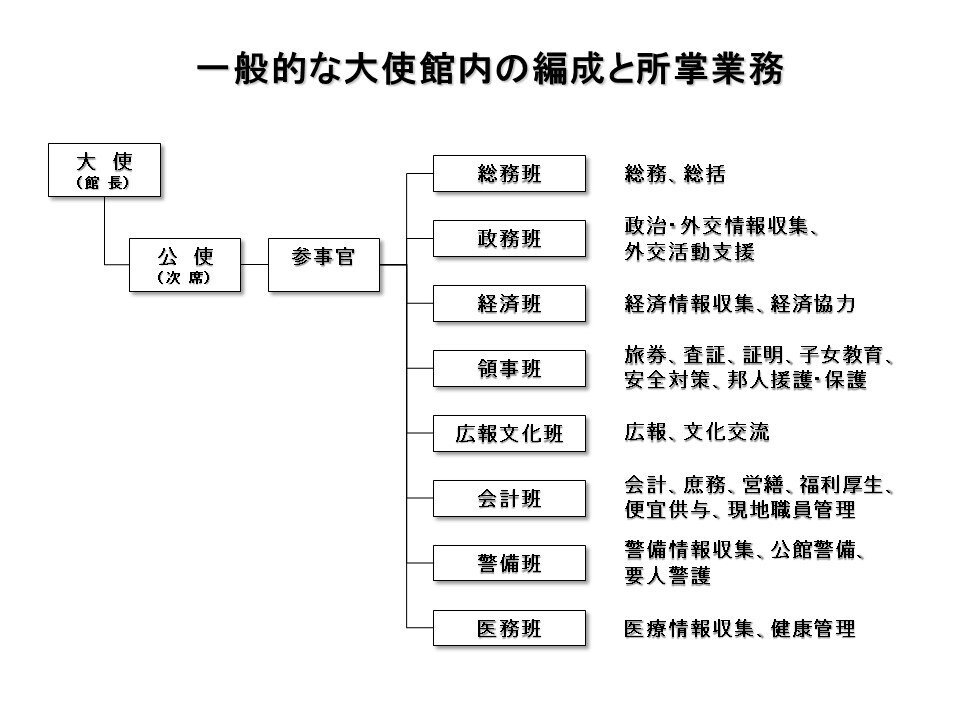

在外公館の内部は、所掌事務に応じて下図のような各班に分かれ、それぞれの班長には参事官や書記官が就任します(規模によっては「班」ではなく「部」編成を取っている公館もある)。

在外公館の仕事は駐在国によってかなり様相が変わってくるのですが、外交活動、情報収集活動、文化広報活動、各種行政サービス、技術・経済協力と、多岐に渡っております。

ただし、先述のとおり外務省の陣容は世界中の在外公館職員も含めてわずか6千人程度ですので、行政機関として出来ることも限定的で、ロジ面でもかなり自助努力を求められます。

また、在外公館は「ミニ政府」と比喩されるように、日本国内と同じような行政サービスを駐在国で肩代わりしている側面もあります。

上図のように館員一人一人が各省庁の代表ようなもので、それゆえに内部は縦割りで横のつながりが薄く、それぞれが本省の各担当部署と連携しながら業務を推進しているような印象です。

在外職員の職位一覧は以下のとおりです。

防衛駐在官(いわゆる「駐在武官」)は、公務のために大使館に駐在する自衛官で、防衛省からは1佐(大佐)クラスの自衛官が赴任しています。「公認のスパイ」とも言われ、軍事情報の収集等が主な任務です。

戦前の武官は収集した情報を直接、大本営に打電していましたが、現代では基本的には外務省を経由して行われています。

余談ですが、かの山本五十六も戦前は駐在武官として渡米しており、このときに「日本は米国と戦争したら必ず負ける」と悟ったと言われています。

「真珠湾作戦」は、長期戦になれば必ず負けると知っていた山本長官の、米国という大国の士気を一気に挫くための一大決戦であったのですが、日本外交の犯した大罪、つまり宣戦布告が遅れたことによって、山本長官の意図とは裏腹に米国民の士気は盛り上がり、スニーク・アタック(卑怯な不意打ち)をした日本への報復(リメンバー・パールハーバー)をスローガンに掲げた米国から、徹底的に叩きのめされることになったのです。

一方、警備対策官には、防衛省・法務省・警察庁・海上保安庁等いわゆる公安系の省庁からの出向者が赴任しています。

在外公館警備は1977年のダッカ事件を機に始まりました。在外公館は、テロ、誘拐、公館ジャック等、様々な脅威の対象になりやすく、物的・人的警備対策の企画立案、指導監督、器材等の維持管理、治安機関との連絡調整・情報収集分析などを行います。

在外公館での私の職務は「警備対策官」兼ねて「領事」でした。その細部は、次回以降、順次お話ししていきます。