ホロコースト否定者は馬か鹿か、それとも豚か〜ゲルマー・ルドルフを例にして。

馬さんも鹿さんも豚さんも、別に差別する意味で言っているのではない。ただ、我々人間様は、「発達した脳」というある意味とても厄介な邪魔者がある。馬・鹿・豚さん達だって、その限られた脳力を精一杯使っているだろうが、我々人間様は、その脳に関し、馬・鹿・豚さんよりもはるかに高度に出来ている。「高度に」という言い方は差別的なので本当は言いたくないが、分かりやすくそう言っているだけである。

その意味でホロコースト否定者は、ほんとに脳を使っているのか? と思うわけである。実例で説明しよう。

アウシュヴィッツの焼却能力

ホロコースト議論において、この話を非常に否定者が好むというのは、万国共通であるらしい。一見、とんでもない遺体焼却量だからである。「一日1万体? ふざけんな! できるわけねーだろ」ってなもんである。

そして、イタリア人で元教育者で元コラムニストで現ホロコースト否定論本大量製造者のカルロ・マットーニョは、膨大な情報収集と類稀なる追求精神で(諦めが悪すぎる、ともいう)1990年頃からこの焼却能力の話について延々と何冊もの本で論じている。

プロの否定者が燃焼能力にこだわるのは、表向きは「できるわけねーだろ」を詳しく説明する事にある、と思うかもしれないだろうが、裏を考えれば「能力がなかったことをどうにかして主張できれば、大量虐殺話そのものの否定にまで繋がる」という、実に結論ありきの動機が存在している、と推定できる。

私自身、初期の頃は、マットーニョらの議論には非常に情報量が多いので、理解が難しく、論争には参加しにくい、というイメージを持っていた。

■人体は水分を60%程度含んでおり、これが燃焼を妨げるため、人体の焼却はそんなに短時間には出来ない。

■大量遺体焼却には、エネルギーコストがかかり、当時の文献記載のコークス量ではそれほどの遺体焼却は不可能である。

■大量遺体焼却だと、炉にあまりに負荷がかかりすぎて、メンテナンスが頻繁に必要になるはずで、それなりにメンテナンスしていたという証拠もあり、定説の主張する期間内に百万体規模の遺体処理などできるわけがない。

ざっと簡単に挙げてみたが、一見して「科学的」な体裁が整っているかのように見えるこれらの論理に対抗しようとすると、こちらもそれなりに知見を持たないと反論は不可能にさえ思えた。

だが、どうしてマットーニョはこの話、30年もしているのだろうか? なぜ、自著にマットーニョ自身で「ホロコーストの定説に決定的な打撃となるであろう」のような謳い文句を書くのか? 単に、実際には持論に全く自信がないから、去勢を張っているだけなのではないだろうか? 彼は要するに、文章発生器……じゃなくて、プロの文筆家のなせる技術を使って大量のそれっぽい文章を書くことで実は単に誤魔化しているだけであり、自説が実際には砂上の楼閣であることを知っているからではないか?

例えばの話。あなたはアムウェ○に引っかかったことはあるだろうか? 私は引っかかったことはないが、知人に無理矢理紹介させられたことはある。よくある話だ。要点は「楽して儲かるから是非参加してよ」でしかない。世の中、そんな上手い話があるわけがなく、一方で「上手い話」に引っ掛かる人が多いから成り立つのがアムウェ○のような商法である。私は、昔、カセットテープレコーダーを分解して三台ほど壊したほどの人間で、何でもかんでもというわけじゃないけれど、その仕組みを知りたくなる人なのだ。

だから、「どうしてそんなに楽に儲かるの?」と何人かに話を聞いてみたら、それらの話が「全くわからない」のである。その何人かは共通して「ネズミ講とかマルチ商法とは全然違う、アメリカのとても頭のいい学者さんが編み出したシステムなの」のように言うのだけれど、実際には商売というのは非常に簡単な仕組みでしか動いていない。原価+利益=売買価格であるだけなのである。この原理はどんな商売でも絶対に変わらない。どんな複雑な売買取引でも、我々は単に利益を求めているだけで、必ずこの商売の原理に還元できる。従って、アムウェ○のディストリになろうと、どっかでバイトしようと、もちろんちゃんと働こうと、あるいは何かに投資して儲けようと、上手くやった奴が儲けるだけの話であり、アムウェ○だから儲かるだなんて話にはならない。

しかし、私は、それらの勧誘時にいちいち反論したりはしなかった。反論したら、その何倍もの量で私の話を否定しに掛かってくることは分かっていたからである。信者さんは決まってニコニコしながら、完全にこちらを見下し、そんな心配はいらない、大丈夫だから、と私の方が間違っていることを示唆してくるだけなのである。……話が大幅に逸れてごめんなさい。

とどのつまり。アウシュヴィッツの燃焼能力の話は、商売の原理同様、実は基本は極めて簡単なのだ。私たちはただ、アウシュヴィッツ以外で、遺体を火葬炉で大量焼却した、そんな経験を持たない上に、燃焼を科学的に説明する事に不慣れなだけなのである。

①人体は水分のせいでそんなに短時間では焼けない?

これへの反論は極めて簡単。いちいちリンクは示さないが、日本では現在は台車式がほとんどだが、昔はロストル式が多かったのである。この二つの用語で調べてみて欲しい。台車式は1時間くらいだが、ロストル式だと一体焼却するのに35分から45分くらいしかかからない。

②いやいや、仮に最速の35分としても、連続稼働させても、一日一マッフルで41体しか焼けないじゃないか。とすると……えーっと、全部で52炉だから、一日で2,132体だ。一日1万体なんて嘘じゃないか。

いいえ、一体毎に骨になるまで待ってから次の遺体を焼き始める必要など、アウシュヴィッツではそんなことする必要はないので、炉内が減ってきたら死体を焼ける分まで入れたらいい。計算しやすく、一体を40分とみなし、20分毎に遺体を追加してみた想定だと、時間当たり三体になるので、一日、3,744体に増える。しかし、一体ずつ焼く必要もないので、これを毎回三体に増やす。アウシュビッツは基本的に、「労働不適格者」をガス殺するので、子供がいっぱいいる。小さな子供を大人2人の上で焼けばいい。すると、時間当たり9体焼ける。これで、一万人を軽く突破する。

③ちょっと待て。それはおかしいぞ。電子レンジだって、茶碗一杯のご飯と二杯では、同時に入れたら時間がかかるぞ。それなのに、お前の計算では計算上時間が減ってないじゃないか。

電子レンジではご飯を燃やしたりはしない。しかし、火葬では遺体を燃やすのである。つまり、遺体を燃やす>燃えるということは、燃焼反応だから、遺体自体が燃料となり、燃焼は促進される。この割合は、脂肪分の多い遺体の場合はさらに燃焼が促進されるだろうし、逆に痩せていると燃えにくいので当然減速の場合もある。また、脂肪分が多いということは太っているので、燃焼時間がその分かかるし、痩せていて燃えにくくとも痩せている分だけ燃焼時間は減る。さらに、子供の場合はその分負荷が小さく、早く燃え尽きるだろう。つまり、単純な足し算(人数×遺体数)にはならないのである。また、単純に遺体装填数が増えた時に、コークスを増やして燃焼を加速させるという方法もないわけではないので、事態は非常に複雑である。但し、そのクレームを引き受けて、一体では40分だが、2+1体で60分になると仮定する。以上の想定される条件から二倍にはならないし、さりとて同じ時間にもならないとして1.5倍にしただけである。

すると、30分間隔で3体ずつ、時間当たり6体となる。故に計7,488体となる。1万体よりは少ないが、十分すぎる焼却量であることは間違いない。これだけでも、一年間で250万体を軽く超えてしまう火葬能力になってしまう。(実は時間当たり3体の計算でも年間で130万体を軽く超える)

以上を踏まえて、タウバーの証言をよく読んでみて欲しい。

死体を積んだカートは、火葬場IIで短期間しか使用されませんでした。その後、レトルト扉の下端に設置された鉄製のローラーに乗せてレトルト内にスライドさせる鉄製のストレッチャー(ドイツ語ではライヒェンブレット(Leichenbrett)と呼ばれていました)に交換しました。変更の理由は、台車を使って炉への死体の積み込みを早くしなかったからです。 新しい装置を発明したのは、カポ長のオーガストだと思います。その後、すべての火葬場に導入されました。火葬場IIとIIIでは、炉の3つのレトルトすべてに2つのローラーが設置されていました。ローラーはレトルトの扉の前に設置された鉄棒に沿って移動しました。火葬場IVとVでは、各レトルトには別々のローラーがあり、ドアの前に恒久的に設置されていました。各火葬場には、死体を炉に積み込むための鉄製の担架が2台ありました。レトルトの前に担架を置き、二人の囚人がその上に死体を載せます。最初の身体はレトルトに向かって足を置き、背中を下にして顔を上にしていた。最初のものの上に、もう一つの体が置かれたが、これも顔を上にして、頭をレトルトの方に向けた。その理由は、このようにして、上に乗っている体が下の死体の脚を押さえ、上に乗っている死体の脚は炉の中に押し込む必要はなく、ただ中に滑り込むだけだったからです。

死体は二人の囚人によって担架に載せられ、他の二人は担架の下、レトルトに最も近い端に置いた棒のそばに立っていた。死体を担架に載せている間、一人はレトルトの扉を開け、もう一人はローラーの準備をしていた。彼らは担架を持ち上げてローラーの上に置き、五人目の囚人がハンドルで担架を持ち上げてレトルトの中に押し込みました。遺体が中に入ると、6人目の囚人が鉄棒で遺体を押さえ、5人目の囚人が担架を引き抜きました。また、6人目の囚人は、炉からストレッチャーを取り出した後、ストレッチャーを冷やすために水をかけなければならなかった。彼は水に石鹸を溶かして、死体が担架の上をスムーズに滑るようにしていました。

2組目の装填は同じレトルトの中に同じようにして入れたのですが、違うのは、最初の2体の死体がすでに燃えていて、手足が上がっていて、早くしないと2組目の装填に問題が出てくるので、急がなければならないということでした。二組目の死体を炉に積み込んでいる間に、死体がどのように燃えるかを見る機会がありました。体幹は伸びているように見え、手足は上がったり縮んだりしています。遺体に水ぶくれができたり、古い腫れた遺体の場合は、ガス処理の後、時には2日間も貯蔵庫に保管されていたため、隔膜が破裂して腸が飛び出したりしました。また、火葬を早めるために、火かき棒で炉の中を掘ったりしながら火葬の様子を観察していました。積み込みが終わるたびに、親衛隊隊長は炉が適切に充填されているかどうかをチェックしました。各レトルトのドアを開けて、中で何が起こっているかを確認しました。

私たちは、子供たちの死体を老人や大人の死体と一緒に燃やしました。最初に大人二人の遺体を炉に入れ、次に子供たちをできるだけ多く、通常は五人か六人で焼きました。このようにしたのは、子供たちの遺体を直接火格子の上に置くことができなかったからです。鉄格子の間隔が広く、遺体がそこを通って灰皿に落ちる可能性があったからです。女性の遺体は、男性の遺体よりもはるかによく、早く燃えていました。そのため、荷の燃え方が悪ければ、女性の死体を探して炉に入れ、火葬を早めるようにしていました。

私の想定と、実務は多少異なり、タウバーは実に詳細に説明している。私が説明の要点としたのは、大人2体くらいなら同時に入るとわかりきっている(後述)ことと、子供がいるということと、先に入っている遺体を焼き切るまで待つ必要はないということである。

実際には、基幹収容所の火葬炉は絶滅とは無関係なので、マイナス6マッフル、クレマⅣも壊れてるのでマイナス8マッフル、クレマⅤも頻繁に故障するので平均してマイナス4マッフルで、計52マイナス18マッフルイコール、絶滅に使用されたマッフル炉総数は常時平均で34マッフルくらいが妥当だろうか。従って、仮に一時間当たり6体だったとしても、4,896体に下がるが、足りない分はクレマⅤの裏手の野外ピット+ブンカー2(白い家)で焼却していたので、この分が理論計算出来ないので、ハンガリー作戦のように一日一万人近く遺体があっても、結局はどうにか処理できたのであろうと考える他はない。

それでも、例えば、「遺体の焼却にはコークスが必要だ! なのにゾンダーコマンド証言だと極端な話コークスなどいらないとまで言ってる、嘘だ!」という人がいるなら、薪をくべて焚き火をしている光景を思い浮かべて欲しい。最近では、着火剤を使う人が増えたが、一旦薪が順調に燃え始めると、それ以降は着火剤など要らない。薪を追加していったらいいだけである。何度も言うが、火葬炉では薪同様に遺体自体を「燃やす」のである。人体は確かに薪ほどには燃えやすいとは言わないが、約千度の高温を保つ火葬炉の中に入れての話なのだから、燃焼は維持できた筈である。もちろん、痩せた遺体などが多く燃え方が悪い場合にはコークスは追加供給されたであろう。要するに、現場で適切に火葬炉をコントロールしさえすれば問題はないのである。

ゲルマー・ルドルフの火葬理論はめちゃくちゃ。

で、上で簡単にした火葬理論と、タウバーの説明、などなどを参考に、ルドルフの火葬理論を批判してみよう。

煙突からの炎

R:次に、ビルケナウの焼却棟Ⅱの特別労務班員であったとされるヘンリク・タウバーを取りあげましょう。プレサックがアウシュヴィッツの殺人ガス処刑の最良の証人とみなしている人物です[1]。タウバーの馬鹿げた証言には以下のような話しがあります[2]。

「一般的にいえば、4体か5体を一つの燃焼室の中で同時に焼却したが、それ以上の死体を燃焼室に押し込んだこともあった。衰弱した死体ならば8体を同時に押し込めることができた。空襲警報が出ると、焼却棟の監督官に知らせずに、このような大量の死体を一時に焼却した。とくに、煙突から大きな炎があがれば、パイロットの注意をひきつけることができると考えられていた。そうすることで自分たちの運命を切り開くことができると考えていたのである。」

L:タウバーは「大きな炎」という表現を使っていますが、彼は、炎がいつも煙突から出ていると考えていたのですね。

R:そのとおりです。

L:ということは、この件については、嘘をついているのですね。

この件は、否定説自体はあんまり真面目に調べてないけど、あちこちで同じ話がある人気ネタの一つで、日本のクソサイトにもある。見たい人は画像をクリックすべし。『灰の記憶』はまだ見てないなぁ。

この件は、以前にあっさり論破済みである。ビルケナウの火葬場は、使用頻度が高過ぎて、しかも単純にその炉内で遺体を焼くだけなので、どう考えても不完全燃焼状態で煙が排出される。従って、クレオソートが非常に発生しやすかったと考えられる。

煙突内をほっとくと、ギットギトにクレオソートがこびり付いてこんな感じになってしまう。

クレオソートはタール状の物質で、排気温度が149℃以下であると発生しやすいそうだから、ビルケナウの火葬場煙突はどれも十分な高さがあり、明らかに排煙温度は149℃以下となるだろう。タールなので、条件さえ整えば非常に燃えやすいのである。当然、火葬場の煙突であり、火の粉だって飛ぶだろうし、149℃以下とはいえ排煙は相当の温度があるので煙突内は非常に乾燥した空気状態になり火災が起きやすい状態になるわけである。これで簡単に煙突火災が発生するのである。(以上の話はこちらを参考にした)

従って、むしろ、ビルケナウのクレマトリウム煙突からは、清掃メンテナンスを適切にしていなかったのであれば、逆に火災を頻繁に起こしていてもまるで不思議はない。現代の日本の火葬場煙突のように、再燃焼室を設けて不完全燃焼の排煙をしないようになどしていないのだから、煙突火災になるのが当然とすら言えるかもしれない。煙突の耐熱設計までは知らないし、損傷などの情報も持ってないが、ハンガリー作戦時のように大量焼却時にはまず間違いなく煙突火災に見舞われた筈である。つまり、タウバーの証言には、何も不自然はない。

あと、クソサイトは写真に煙突の炎なんか写ってないとか言ってるが、写っていると思われる写真がある。こちらの航空写真のまとめを見てもらうと理解できると思うが、解像度や撮影タイミングなど諸条件が伴わないと、例えその時に炎が出ていても、この程度のレベルでもそんな簡単には識別可能な写真が撮れたとは思えない。

遺体の装填作業

さて、煙突火災は、それがあることを知っていないとそんな発想はできないかもしれないのでまだ弁解の余地はある。しかし、以下は弁解の余地なく「お前は馬か鹿かそれとも豚か」とどうしても思わざるを得ない話になる。

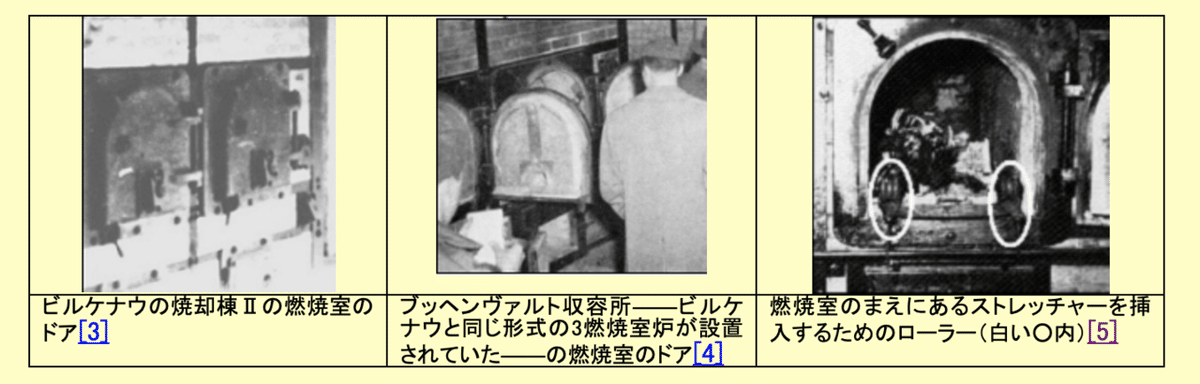

ビルケナウの焼却棟の燃焼室のドアは60cm×60cmで、下の10cmは、タウバーの話にありますように、ストレッチャーを押し込めるためのローラーがスペースをとっていますので、使うことはできません、さらに、これらのドアは30cmの半円アーチ形状をしており、それは、ストレッチャーの上ちょうど20センチのところから始まっています(下図参照)。

ですから、2体を一度に押し込むことは難しいのです。これらの燃焼室が、棺なしの1体を焼却するために設計されていたことがわかります。

既に紹介してあるタウバーの証言にほぼ一致するオレーレの書いた絵を見て、或いは、下の写真を見て、「2体を一度に押し込むことは難しい」と思えるだろうか?

設計は標準仕様が2体だったような文章がどこかにあった気がするが、ちょっと探せなかったのでそれはいいかと。でも、タウバーが話しているように、或いはオレーレの絵のように、二体の頭と足の方向を逆方向に重ねれば、マッフル内に入れるのが困難なほど嵩張るとはとても思えない。

私に絵心があればなぁ、と思うけど、人体縦断面図を重ねると、以下のようになり、出っ張ってるのは臀部のみ。死体だから、もっとべちゃーっと引っ付くはずで、臀部だってそんなに貼りのある状態とは考えられない。邪魔になりそうなら臀部の位置を何もこんなにピッタリ同じ位置にせずに、ずらしたら済む。

開口部の大きさや形だけが制限要因ではありません。ローラーの上に寝かせたストレッチャーに遺体を入れるとき、ドアのところでもう一つ問題がありました。担架に乗った遺体の重さのバランスが取れていないと、遺体がマッフルの中に完全に入る前に、オーブンの中で担架が下に傾いて、耐火煉瓦の枠の十字型の格子に引っかかってしまうのです。スライド・レールは死体の2倍の長さになっています。死体は、大体ストレッチャーの真ん中から端までを占めていますので、ストレッチャーが燃焼室の奥に押し込まれているとき、すなわち、2つのローラーの真ん中にまで来たときには、梃子の法則によれば、死体の重さの半分のバランスをとらなくてはなりません。この状況で、2つの死体の重さのバランスをうまくとるには、一方の端でストレッチャーを支えている人の体重は、2つの死体の重さ以上でなくてはなりません。それゆえ、たった一人で2つの死体を挿入したというタウバーの証言は、それらの死体が殺人の犠牲者ではなく、流行病の犠牲者であったことを示しています。

これは何を言っているかというと、簡単なことだ。

要するに、出来るだけ水平に入れなきゃならんから、ちゃんとバランスとらないといけないはずなのに、二人も乗っかってると、例えば一体50kgもあるので2体で100kgもの重さがあり、そんなの、持ち手一人ではバランスなんか取れるわけねー、と仰るわけだ。だが、ルドルフは物理の基本すらまるでわかっていない。ていうか、何遍読んでもわからない。特に、「2つの死体の重さのバランスをうまくとるには、一方の端でストレッチャーを支えている人の体重は、2つの死体の重さ以上でなくてはなりません」がさっぱり意味がわからない。そんなことは絶対にないからだ。

仮に、計算しやすく、遺体総重量を100kg、ストレッチャーの長さを2+2mとする。遺体身長も2mとしよう。遺体の作用点は重心になる。従って、上の図でローラーから重心となる遺体中央までは1mである。もちろん持ち手(力点)は2mだ。故に、持ち手の力=(遺体重心までの長さ:1m×100kg)/2m=50kgである。しかも、これはほんとに最後の最後の話で、遺体が奥に近く来た時の最大値だ。その手前の作業では、操作側の長さは4mから2mへと変化していくが遺体側より長いままである。従って、あまり重さを感じない状態から始まる。重さを徐々に感じるのは、後述の図になるが、遺体重心がローラー位置を超えてからである。従って、たかが1mの区間に過ぎない。

その程度どうして、バランスに神経を使う必要がある? ルドルフは小学生レベルの科学の知識すらないらしい。

その上、タウバーは、そもそも一人でやってたなんて、言ってない。上のタウバー証言から部分的に引用すると。

死体は二人の囚人によって担架に載せられ、他の二人は担架の下、レトルトに最も近い端に置いた棒のそばに立っていた。死体を担架に載せている間、一人はレトルトの扉を開け、もう一人はローラーの準備をしていた。彼らは担架を持ち上げてローラーの上に置き、五人目の囚人がハンドルで担架を持ち上げてレトルトの中に押し込みました。遺体が中に入ると、6人目の囚人が鉄棒で遺体を押さえ、5人目の囚人が担架を引き抜きました。また、6人目の囚人は、炉からストレッチャーを取り出した後、ストレッチャーを冷やすために水をかけなければならなかった。彼は水に石鹸を溶かして、死体が担架の上をスムーズに滑るようにしていました。

全部で6人でやってたのである。こんな感じで、持ち上げるのは3人(そんなの当たり前で、右端の持ち手の人がその位置で一人で持ち上げられるわけがない。)である。そして、ローラーを使ってグッと一気に押し込むのである。あとは、遺体を鉄棒で上から押さえ込んでおいて、右端の持ち手の人がこれまたローラーの動きを利用してストレッチャーを引き抜くのである。遺体は既にレトルトの中に入っているだろうし、ストレッチャーを引き抜く持ち手の人は遺体をレトルトの中に落とすように少し持ち上げているだろうから、ストレッチャーは意外と楽々引き抜けるであろう。

チームでやってただろうから、実際にはこれが2チームあって、3人がストレッチャー係で×2=6人、もう2人が、ストレッチャーに遺体を載せる係で2チームで1組だけ、残り1人が遺体を押さえる係でこれも2チームで1人、のような編成だったのかもしれない。だからオレーレの絵のように装填作業が3人の絵になるのかもしれない。あるいはまた、遺体を押さえる係は、必須とも言えないようにも思える。何故なら、ストレッチャーがレトルト内に全部入ったところで、持ち手の人が手を離す感じで遺体をレトルトに滑らせる感じで落とせるだろうし、あるいは扉のところにいる人が棒を使って、持ち手の人がレトルトからストレッチャーを引き抜く際に、ストレチャーに乗ったまま遺体が出てくるのを防止するように押さえるという手もあるだろう。そして遺体をストレッチャーに載せる係を持ち上げ役の2人(+持ち手の1人で3人)でやれば最低人数で済む。

あとは想像になるが、オレーレの絵のように扉のところの人が何か棒を持ってストレッチャーの下に当てているように見えるのは、ローラーがストレッチャー+遺体の重みで回りにくくなった時にために、その場でストレッチャーを軽く持ち上げる意図があったのではないか、あるいはストレッチャーを引き抜いた時に、レトルト内で熱せられたストレッチャーは熱くて持てないので、棒を支えにして床に下ろすためのものなのだろう。そうしないと、ストレッチャーは重力に任せて床にガチャンと激突してしまい、床やストレッチャーの破損を招く。

でも、こんなもの、常識の範囲でわかると思う。既に述べたようにバランスなんかほとんど取る必要はない。むしろ、意外にこれ、うまく考えられている。つまり、ストレッチャーの上に遺体がある位置にローラーがあると逆に、ローラーのところでは容易にバランスが取れてしまう。こんな感じ。

わかりますよね? あとは、遺体の残り半分程度の距離を押して入れるだけである。ルドルフはマジで真正のアホなのか?

確かに、実際に操作したわけではないから、100kgの重さは3人でも多少はきついかもしれない。持ち上げるのは基本的には扉の近くの二人によるが、ローラーにストレッチャーを乗せるまでとはいえ、タイミングよく3人が呼吸を合わせる必要はある気はする。でもきついと思えるのはそれくらいで、ローラーに油を切らさなければ、そんなにきつい作業になるとは思えない。

遺体の複数同時焼却

これはもう、上で説明した通りである。要するに、燃焼を妨げない範囲で、複数入れたらいいだけである。そして、装填タイミングをずらす。ほとんどの否定派がわかっていないのは、「一度に9体」や「一体数分焼却」などの意味がわかっていないことである。

L:でも、死体は次々と挿入されたはずですよね。

R:そうですね。しかし、複数の死体を次々とマッフルに入れたとしても、物理的な限界がありました。それは、4体、5体、あるいは8体の死体を入れるには、マッフルの大きさが足りないということです。ある程度の高さまで積み上げてしまうと、小さなオーブンの扉からは死体を増やすことができなくなってしまうのです。

これは、如何にルドルフが、タウバーの証言を真面目に読んでいないかということである。タウバーは、一組目(大人2体)の装填が終わると、続いてこう述べている。

6人目の囚人は、炉からストレッチャーを取り出した後、ストレッチャーを冷やすために水をかけなければならなかった。彼は水に石鹸を溶かして、死体が担架の上をスムーズに滑るようにしていました。

この作業をしないと、前述の通りストレッチャーが熱くて作業員が持てないのである。そして石鹸水を担架に塗り込む(多分、レトルト装填時に乾いてしまうので毎回やってただろう)。だから、その時間分、装填作業は出来ない。その間にレトルト内の遺体は燃え続けているのである。すると当然、燃焼中の遺体は脱水し続け一部は燃え始め体積は減り続けている。で、遺体装填をそんなに待ってなんかいられない。

2組目の装填は同じレトルトの中に同じようにして入れたのですが、違うのは、最初の2体の死体がすでに燃えていて、手足が上がっていて、早くしないと2組目の装填に問題が出てくるので、急がなければならないということでした。

変化した手足が邪魔にならないまでの間に、ルドルフの言っているのとは全く逆にさっさと装填しないといけないと入れ難くなってしまうのである。ルドルフが如何に真面目に読んでいないか、ってことだ。ちゃんと読むだけで、一度に四体入れていたカラクリがすぐ分かる。作業の必然性で、2体毎の時間差があるとちゃんと書いてあるのだ。批判を続けよう。

もう一つの物理的な限界は、ビルケナウの火葬炉では、3マッフル炉と8マッフル炉のマッフルが相互に連結されていたことです。火葬室IIとIIIの3連マッフル炉の外側のマッフルと、火葬室IVとVの8連マッフル炉の他のすべてのマッフルだけが、熱と燃焼空気を作り出すガス発生器を持っていました。3連マッフル炉の中央のマッフルと8連マッフル炉の非加熱のマッフルは、マッフルの壁の開口部を通して加熱されたマッフルから熱と燃焼空気を受けていました(図137参照)。もし、マッフルに多くの死体が積まれていたら、これらの穴の一部または全部が塞がれて、すべてのマッフルで火葬のプロセスが遅くなったり、完全に停止したりしたでしょう。

火かき棒による作業はしていなかったとでもいうのか? ここは一応火葬場だぞ。これもまた、ルドルフは故意に無視してるのか、読んでないかである。

また、火葬を早めるために、火かき棒で炉の中を掘ったりしながら火葬の様子を観察していました。積み込みが終わるたびに、親衛隊隊長は炉が適切に充填されているかどうかをチェックしました。各レトルトのドアを開けて、中で何が起こっているかを確認しました。

さっさと次へ。

1つのマッフルに複数の死体を積むことが意味をなさなかったのには、熱的な理由があります。まず第一に、火葬を始める前に水分を蒸発させなければならない多数の冷たい死体を投入すると、火葬開始時の温度がかなりの時間低下してし舞います。ガス発生装置は、一度に1体の遺体を焼却するように設計されていたので、そのエネルギー損失を補うために必要な熱と燃焼空気を作り出すことができなかったのです。そのため、火葬のスピードは非常に遅くなってしまいました。さらに、多数の死体があると、死体とマッフルの壁の間の空間が狭くなり、熱風がマッフルの中をより速く通過することになります。つまり、熱風は死体やマッフルの壁ではなく、煙道や煙突に熱を放出することになり、煙道や煙突は大きなダメージを受けることになります。また、多数の死体が山のように積まれていると、1体の死体に比べて体積に対する表面積が小さくなることによる弊害もあります。しかし、焼却に必要な熱と酸素は、常に表面を通って運ばれるのです。この表面体積比の低下が、火葬の速度をさらに遅らせることになったのです。水分が蒸発して、死体が熱を消費するのではなく、熱を生み出すようになると、1つのマッフルの中に複数の死体があると、1つの死体よりもかなり大きな熱を生み出すようになります。そうすると、マッフル内の温度、さらには煙道や煙突の温度が、システムの設計上の許容範囲を超えて上昇し、システムに大きなダメージを与えることになります。

上のタウバーが書いている通り、ちゃんと火かき棒も使ってるし、親衛隊隊長も確認しながらなので、心配の必要などない。ルドルフはレトルトの蓋を閉めたら燃え尽きるまで確認もせず放置してたとでも思ってるのか? 全然真面目に読んでない。

で、強調した箇所であるが、完全に言ってることが矛盾している。これは、ルドルフがちゃんとタウバーの証言を読まず、理解していないからである。タウバーらがやっているのは、遺体の燃焼を絶やさない作業である。ルドルフの想定は、遺体を一度にほんとにどかっとまとめて入れて、それが燃え尽きるのを待つ、という全然あり得ない作業を想定しているのだ。

遺体が燃え尽きてしまったら、遺体は燃料になるのに無駄である。だから、最初からルドルフは間違っており、「火葬開始時の温度がかなりの時間低下」などしないのだ。絶えず、燃焼中の遺体があるところに遺体を薪のように追加していくので、むしろ温度低下の時間は少ない。トリプルマッフル炉で、ルドルフが言ってる通り隣のマッフルから熱も供給され、温度がほとんど低下しないようになっているのである。

そして、このように温度が維持され続けるので、炉や煙道などは温度変化が少なくなり、破損し難くなる。マットーニョの論文から引用する。

マウトハウゼン強制収容所に宛てた 1941 年 7 月 14 日の手紙の中で、トプフの技師エルドマンが指摘している。

"必要であれば、昼夜を問わず次々と火葬を行っても害はありません。火葬場の温度が常に一定であれば火葬材は長持ちする"

で、ルドルフはこんな手前味噌的な誤りを書いている。

クルト・プリュファーは、1946年にモスクワでKGBの尋問を受けたときに、このようにコメントしている。

1946年にモスクワでKGBに尋問されたときに、次のようにコメントしている:1181

"私はサンダーに、アウシュヴィッツ強制収容所の火葬場のオーブンのテストに立ち会ったことを報告し、火葬場は、火葬オーブンの性能が十分に高くないために、このような数の死体には対処できないと結論づけた。例えば、サンダーには、アウシュヴィッツでは、私の立ち会いのもと、1つのマッフルに1つではなく2つの死体が挿入されていたこと、そして、非常に多くの死体を火葬しなければならないため、火葬場のオーブンがその後の負担に耐えられなかったことを話しました。"

R:オーブンを酷使した結果、この火葬場の煙突は、稼働開始からわずか2週間後には、一部が崩壊し、煙突の一部が破損していました。

L:取扱説明書に従わないと、こういうことになってしまうんだね。結局、私の車の取扱説明書に、この車に灯油を入れて10人を乗せて運転してはいけないと書いてあったとしても、私はそれを実行したのですから、それが私の顔にかかってきても文句は言えないでしょう。

プリュファーの証言は意味が全然違う。こちらに詳しいが、引用すると、正確にはこうだったのである。

アウシュビッツでは、私の目の前で、1体ではなく2~3体の死体が火葬炉のマッフルに押し込まれていたという例をザンダーに示した。しかし、それでも火葬場のオーブンは、焼却するには死体の数が多すぎて、その負荷に対応出来なかった。

火葬炉の破損のことではなく、死体が多過ぎるという要求ニーズに答えられなかった、と言っているのだ。

なお、ルドルフの言っている煙突の破損は何のことを言っているのかわからないので、言及は避けるが、この話はどこかで読んだ気はする(過去に翻訳したかもしれない)。次。

タウバーの話に戻りましょう。さらに、彼は途方もない証言をしています。死体には自分で燃え上がるのに十分な脂肪が含まれているので、普通の死体の焼却には燃料がいらなかったというのです[10]。

「このような[痩せ衰えていない]死体を焼却するにあたっては、われわれが石炭を使ったのは、最初に炉を点火するときだけであった。太った死体は、死体の脂肪の燃焼のおかげで、自分自身で燃えたからである。石炭が不足していたときには、われわれは、燃焼室の下の灰受け皿に藁と木材を少々置いた。死体の脂肪が燃え始めると、その他の死体も自分から燃え始めた。」

んー、ちょっと違うんだけどなぁ。私が翻訳したタウバー宣誓供述書の同じ箇所では、

やせ細っていて脂肪のない「ムゼルマン」の死体は、側面のレトルトでは燃焼が早く、中央のレトルトでは燃焼が遅くなっていました。 一方、輸送列車から直接ガス室に送られた人たちの死体は、それ故にやせていないので、中央のレトルトの方がよく焼けた。そのような死体を燃やしながら、炉の中で火をつけるためだけにコークスを使っていました。脂肪のついた死体が勝手に燃えたのは、体内の脂肪が燃焼したおかげです。炉床に火をつけるためのコークスがなくなったときには、レトルトの下の灰皿に藁や薪を入れて、死体に火がつくとすぐに全量が自力で燃えるようにしていたこともありました。

ま、ポーランド語原文まで戻るつもりもないので、一体ルドルフは何を言いたいのかよくわからない、ということにしておこう。理論的反論も何もルドルフはこの箇所について言わず、ただ単に「途方もない証言」だと印象操作しているだけである。

で、実はそうした実例をせっかくルドルフは次で書いているのに、何故か論じないで飛ばす。意味不明……

この話は、マッチで火遊びをしたポリーヌの説話のようです。マッチで人の身体に火をつけたならば、燃え上がったという話です[11]。

L:「人体が自然に燃え上がる」ということはあるのですか?

R:特別な環境の下では、たとえば、木綿の衣服にくるまれた人体の一部がゆっくりと燃えるということがありますが、

どうして、こうした人体発火現象があるかというと、おそらく、ほんとにあった人体発火現象の場合は、本人は既に死んでおり、その死体のままで、暖炉か何か高温発熱体のそばにいて、人体の一部が加熱し、脂肪が溶け出して、衣服などに染み込み、蝋燭現象、つまり熱せられた油分が気体となって衣服から蒸発していくのでそれが酸素と結合し、燃え出す。蝋燭で調べるとこの現象がわかる。

蝋燭でなくとも、溶け出した油が高温状態にあれば、普通に燃える。天ぷら油発火の例を出すまでもない。要するに、ムゼルマンは燃えにくいので、そればっかだとコークスが必要だけど、太った人は脂肪分が燃える程度に十分高温でありさえすれば脂肪分に火がつくのでコークスいらない、というだけの話である。脂肪分が着火剤になってるみたいなものである。

ちゃんと調べてから言えばいいのにね。でも、一般的にはなかなか理解しにくい話ではあるだろうとは思う。でも、ルドルフ君、化学者だよ? 全然科学をわかってないようだけど。

また、タウバーは焼却壕のほうが焼却棟よりも効率的で、そのために、1944年に焼却棟は稼動停止したと述べていますが、それもまったく馬鹿げています[12]。

馬鹿げてません。タウバー証言はこうだ。

死体を燃やすにはピットの方が良いと信じられていたので、ピットで人を燃やし始めた後、火葬場は一つずつ閉鎖されました。 まず、火葬場IVは1944年6月に閉鎖されたと私は信じています。その後、1944年10月頃―火葬場IIとIII。火葬場Vはドイツ軍が脱出するまで稼働していました。最終期には、死亡・死亡した囚人の死体を火葬するために使用されていました。1944年10月にはガス抜きは中止されました。

どう考えたって、ピットの方が大量焼却向きだろう。それなりの広さの壕を掘って、遺体の量に対応するようにすればいいだけなのだから。だが、野外火葬だと轟々と立ち登る煙でバレバレだし(だからばっちり航空写真に撮られてしまっている)、環境にも悪すぎる(火葬場だけでも相当な悪臭だ)ので常時野外火葬はあまりすべきではないというだけだ。それから、火葬場Ⅳはタウバーは知らなかったのだろうか、あるいは私が間違っているのかもしれないが、タウバーが火葬場Ⅳに配属されたのは1943年4月らしいが、タウバーが知っているのは、まだ稼働していた最初の頃だけなのかもしれない。すぐ壊れて永久に使用できなくなったのである。ガス室は使えたようである。で、この時期、もう終わりである。書いてある通り、1944年10月(末だと思う。多分、10月30日頃にテレージエンシュタットからの最後の輸送が唯一、ガス殺されずに生き残っていた筈)にはガスが中止されており、タウバーの記述は知られている事実と全く矛盾しない。次。

さらに、タウバー証言がまったくの戯言であることを暴露するもう一つの話があります。

「すでに述べたように、焼却棟Ⅱには5つの炉があり、おのおのが死体を焼却するための3つの燃焼室を備え、2つの石炭発熱装置で熱せられていた。これらの発熱装置からの炎の流れは、2つの側面炉室の灰落としから上へ出てきた。こうして、炎は最初は2つの側面炉室の周りを熱し、ついで中央の炉室を熱する。そこから、燃焼ガスは2つの発熱装置の間の炉の下部に導かれた。」

もし、燃焼室の下にある灰落としで発火しているとすると、燃焼ガスは上の燃焼室に昇っていき、そこから石炭発熱装置を介して炉室の中に入っていくことになります。言い換えれば、灰落としでの発火は排気ガスの流れを逆流させてしまい、新鮮な空気が煙突に向かい、煙が焼却棟の建物に充満する事態をもたらしてしまうのです。

んー、これは構造をまだよく理解していないので言及できないけど、こちらのタウバーの宣誓証言翻訳を以下に示す。かなり違う……

すでに述べたように、第二火葬場には五つの炉がありました。それぞれの炉には死体を燃やすためのレトルトが3つあり、2つのコークス炉で焼かれていました。 炉床の火のパイプの出口は両サイドレトルトの灰皿の上にあったので、炎はまず両サイドレトルトを通って中央のレトルトに達し、そこから燃焼ガスがダクトを通って煙突に入っていきました。燃焼ガスのダクトは、レトルトの側から火葬炉の下へ、2つの炉床の間の真ん中にありました。このような構造のため、側方のレトルトと中央のレトルトでは遺体を火葬する工程が異なっていました。

しかしもっと驚くべきことは、加藤一郎の訳した文章と、ルドルフ本原本が全く違う。原本から訳すとこうである。

しかし、タウバーの証言が全くのでっち上げであることを暴露する別の詳細があります。ビルケナウ火葬場のいくつかのマッフルでは、マッフルの下にあったとタウバーが言及している灰収集器は、煙突に排気ガスを導く煙道の前に直接位置していました。もしここに火が入っていたら、煙道から空気を吸い込み、燃焼ガスをマッフルに押し上げ、そこからコークスガス発生装置を経てオーブンルームに入ったことでしょう。

言い換えれば、このような灰回収器の火災は、排気ガスの流れを逆転させ、新鮮な空気が煙突に取り込まれ、煙が火葬場の建物内に押し込まれることになります。

??? タウバーの証言がない。どういうことなのかさっぱりわからない。これだから加藤一朗は油断できないのだ。

ともあれ、最後。

R:まだあります。タウバーは人間の脂肪について真っ赤な嘘をついています[13]。

「SS隊員が、沸騰した人間の脂肪で満たされていた焼却棟[Ⅴ]の近くの壕なかにすみやかに入って、仕事をしない囚人を追い立てたことがあった。その当時[1944年夏]、死体は戸外の壕で焼却されており、そこから脂肪が、地面に掘られた別の保存場所の中に流れ込んでいた。この脂肪は、燃焼を促進するために、死体の上に注がれた。この哀れな悪魔は、生きたまま脂肪の中から引き出され、射殺された。」

L:焼却壕は数百の死体を焼却する火で覆われていたはずです。一体どのようなスコップを使って、この壕の底から脂肪をすくい上げて集めていたのでしょうか!アスベスト製の防火服なしで、15フィート、20フィート以内には近づくこともできないでしょうに。

何が言いたいのか、さっぱりわからない。「そこから脂肪が、地面に掘られた別の保存場所の中に流れ込んでいた」とはっきりそこに書いてあるのに???

人体油の話はこちら。でもこれはそれとは関係がない。自分が引用したそこに書いてあることが読めないのではどうしようもない。

以上。流石にこれをルドルフのこの講義とかいう著書全部にやるのはキツイのでもうやらないけど、あまりに馬か鹿か豚か、人間の脳と比較するなら、その程度にしか使っていないとしか思えない、とそう言いたかっただけの記事でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?