稽古を始めました。

こんにちは。Mr.daydreamerで演出・脚本をしている上野と申します。

稽古場レポートなどを発表する場としてnoteを始めました。長い文章を発表するときに、使っていこうと思っています。

これから、よろしくお願いします。

まえおき

Mr.daydreamerでは、上演を想定しない稽古を始めました。

コロナ騒動でなかなか公演ができない状況にあり、表現を行う者としてツライ日々が続いています。

そうした状況でも何か出来ることはないかと考えたとき、(以前からずっとやりたかった)定期的な演劇研究と表現方法の開発、簡単に言えば「色々なことを試すだけ」の時間を作ろうという結論に至りました。また、ただ試すだけではもったいないと思い、稽古場レポートを書いて一般公開することにしました。

私の記憶が正しければ、Mr.daydreamerの作品で稽古場ブログやレポートを書いたことがないので、新しい試みになるんじゃないかな?と思います。稽古計画や稽古のねらいを詳細に知れるコンテンツは少ないので、何かの参考にしていただけたら嬉しいです。

本題

8月10日。1回目の稽古。

メンバーは上野隆樹、沢見さわ、そして『サロメ』に客演として出演してもらった藤田恵佳(演劇ユニットそめごころ)の3人。

しばらくはこの3人で行っていきます。

作品名『白く、終末』(作:上野隆樹)

※上演時間:約30分

※ファイルが開けない方はこちら。

この稽古に向けて、上記の短編を書き下ろしました。

今回、新しい表現方法を試したいと思い、ほとんど初めてになりますが登場人物2人の会話劇を書きました。今まで私は、複数の登場人物によるモノローグが交錯するという構造の脚本を書いてきました。

(余談ですが、高校生の頃は会話劇を好んで書いていました。ですが、それを面白いと思えませんでした。そんな意識から会話劇は避けるようになっていました。)

この作品を創作していくにあたって、11月末に公演があると想定することにしました。その上で、創作期間を3期に分けて稽古をするスケジュールを立てました。参考までに大まかな内容を書いておきます。

第1期 脚本考察

脚本をカタチにするため、メンバー全体で共通の軸を作る期間。共通の軸を作るために、脚本を様々な角度から捉えることを試みる。演出家の脚本解釈を起点にして、メンバーそれぞれの視点からの解釈を共有し、検証をしていく。そうして共有されたものをもとに、メンバー全体に共通する軸を論理的に構成していく。

第2期 表現方法研究

この期間は、第1期で作った軸をもとに、それをどのように表現するのが適切か検証する実験的な期間。また、この期間に新しい脚本解釈がうまれた場合、第1期での解釈よりも優先される。主に、実際の舞台を想定した立ち稽古¹ となることが予想されるが、楽器の演奏やスケッチなど柔軟に表現を試していく。

第3期 成形

第2期までの結果をもとに、上演に向けた段取りをつけていく。また、演技の方法などもこの期間で決定し、それを定着させる。この期間は第1~2期までと比べると短く設定し、第2期までの整理をする期間であると言える。

* * *

まずは、脚本の読み合わせを行いました。脚本を音にすることで新しく解釈できる部分が存在します。また、セリフの持つリズムやトーンも確認します。私は、セリフのリズムやトーンは非常に重要だと考えており、同じ「意味」のセリフでも純粋な音になった時の聞こえ方で、お客さんの受け取る「感覚」は異なります。ですので、読み合わせの段階でセリフを微妙に変更することも多々あります。今回、セリフの変更はありませんでした。

稽古前まで、配役は決定していませんでした。ある程度の目処は立てていましたが、役者のイメージだけで配役を決定したい作品ではありませんでした。それは、派手な演出やダンスのようにダイナミックな身体表現を前提として書かれた脚本ではなかったことが関係しています。私は、脚本のプロットに演出方法を細かく指示されていない脚本は、なるべく事前に配役を行わないようにしています。それは、脚本段階で演出的な制約がない以上、演出の先入観だけで作品の可能性を制限することはもったいないと思っているからです。演出から役者へのイメージは、どうしても過去作品におけるその役者の演技に左右されがちです。しかし、役者は日々研鑽を重ねている方々であり、演技の機微はその時期によって異なっています。私は、その変化に誰よりも敏感であることが、役者への誠意であると考えており、そして自分自身もまた出来るだけ役者へ誠実に向き合いたいと思うのです。

今回の稽古では、配役を入れ替えて2回読み合わせを行いました。その結果として、以下の配役に決定しました。

●女1 終末にて灰を集める女:沢見さわ

●女2 終末にて待つ女:藤田恵佳

読み合わせの結果、しっくりこなかった方の組み合わせを選びました。逆の配役で行った読み合わせは、会話劇として役者が無理なく(日常の会話のテンポを維持して)最後まで読み上げていました(もちろん、脚本の慣れは考慮しています)。役者にも確認しましたが、どちらの役もまだ掴めていないため、本人たちの中に読みやすさの度合いの違いはなかったとのことです。そのため、これは役者のもつ会話のリズムが、役のセリフのリズムと近しいかどうかの問題であると考察しました。

役者の感想としては、脚本の言葉が抽象的、且つ、ポエミーで発語しづらいとの意見が出ました。また、これは会話劇ではないと思った(会話劇として書いてあるのなら、作者は会話劇を書くのが下手)との意見も出ました。これらは、今後の演出プランを考える上で重要な要素となります。

私は、今回扱う脚本において、会話の違和感が重要であると考えています。現代とは異なる時代背景における日常生活で、微妙なスレ違いが書かれているだけで、大きな事件が何も起きません。言葉を選ばなければ、「退屈な」脚本であると言えるでしょう。

ではその退屈な脚本で、何を表現の軸とするべきか?と考えたとき、登場人物それぞれの思いや狙いが、相手に違和感として伝わっていくという構造に着目しました。現代社会の日常会話の中でも、相手に伝えたいことが素直に伝えられず、結果的に相手に違和感や不信感を与えてしまうということが、多々あると思います。お客さんと作品の橋渡しのための軸として、ひとまず「違和感」というキーワードを設定することにしました。だからこそ、配役はより違和感を感じやすくなる方にしたのです。

もちろん上記に述べたことは、演出が考えただけの内容になりますので、今後の稽古でメンバーと共有して議論していくことになります。

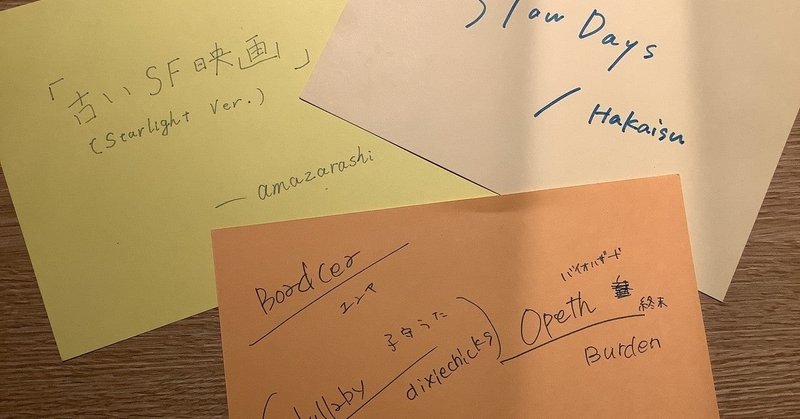

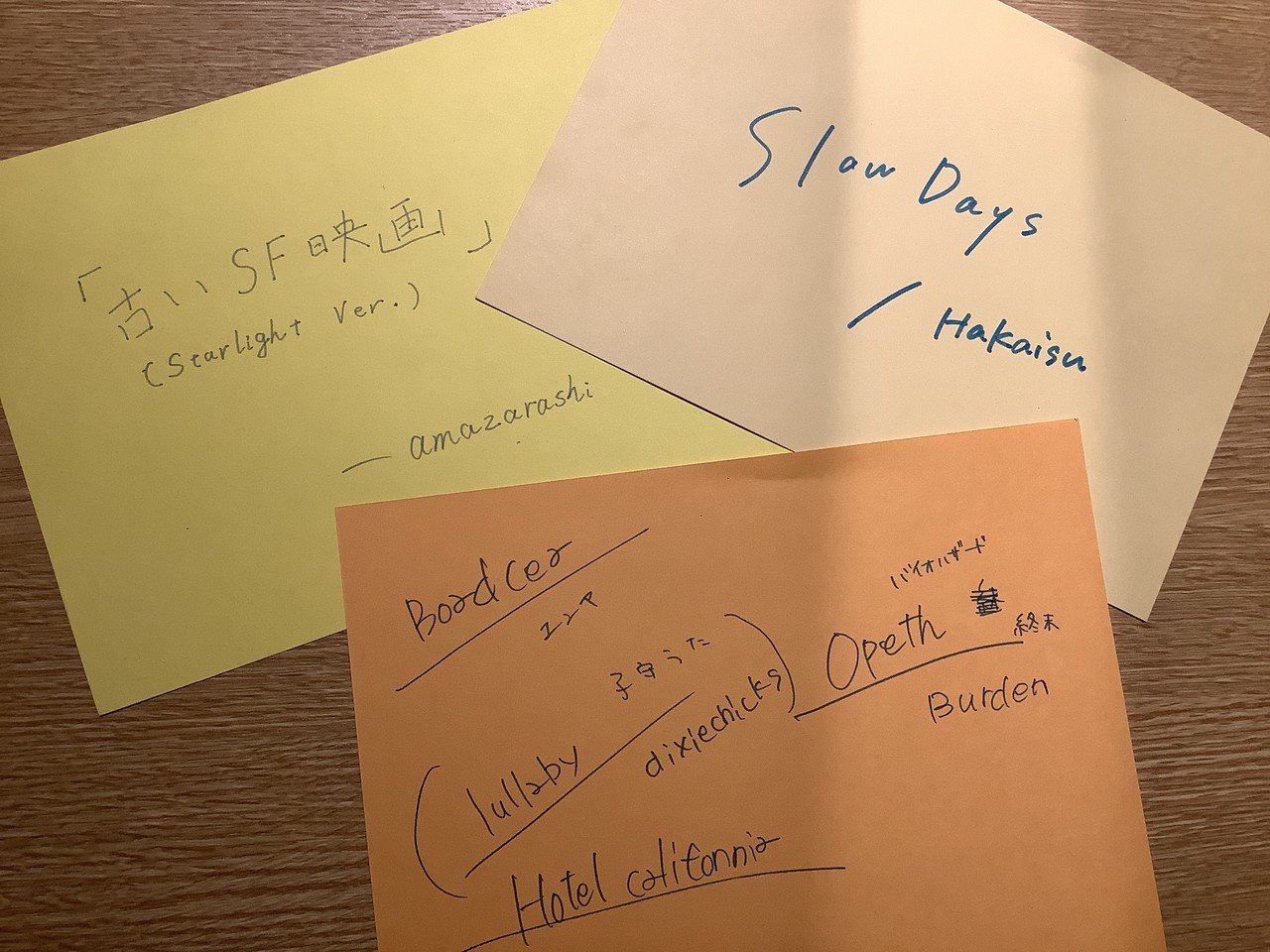

稽古の最後に、読み合わせをした上で、メンバーそれぞれが作品のイメージと合致する楽曲を選び、共有しました。結果は、以下の写真です。

私は、脚本を書いていた際にも聴いた『古いSF映画(Starlight Ver.)』(amazarashi)をあげました。歌詞があらわす世界観は、どこかこの脚本と通じるところがあると思います。

沢見は『Slow Days』(Hakaisu)をあげました。作品全体のイメージとのことです。

藤田は『Boadcea』(エンヤ)、『Hotel California』(イーグルス)、『Burden』(Opeth)、『lullaby』(dixiechicks)の4曲をあげました。最初の3曲は部屋の外の世界のイメージ(終末)であり、特に『Burden』は世界が終わってしまっているということを強くイメージさせるようです。『lullaby』は女2からの視点で選んだ曲で、自分のお腹の中の子どもを意識した子守唄のイメージとのことです。

選んだ音楽のイメージは、作品の空気感を決める材料としていこうと思っています。

今回の稽古場レポートは以上です。最初の稽古ということで、演出からのアウトプットが多い時間だったように思います。これからの稽古は、もっと役者主体の稽古となっていくのではないか?と思います。

次回の稽古場レポートは、1週間後にアップする予定です。お楽しみに。

¹ 脚本を手放して動く稽古

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?