稽古2回目でした

こんにちは。Mr.daydreamerの上野です。

2回目の稽古場レポートを書いていきます。

稽古する作品の紹介や、稽古のねらいは1回目のレポートに書いてますので、そちらの記事を参考にしてください。

本題

8月25日。2回目の稽古。

今回の稽古は、作品理解を深め、共有していくことが目的となっています。

まず、「日常」って何だろう?ということを話しました。前回の稽古場レポートで

「現代とは異なる時代背景における日常生活で、微妙なスレ違いが書かれているだけで、大きな事件が何も起きません。」

と述べていました。しかしよく考えてみると、日常というのは凄く曖昧な概念で、「日常とは何ですか?」と聞かれると答えるのが難しいのです。だからこそ、この作品を創作していくためには日常の定義を共有しておくことが必要と考えました。

Web上で言葉の意味を調べる際に使うのに便利な"コトバンク"で「日常」の意味を調べたところ、「つねひごろ。ふだん。平生。」という、抽象的な意味しか出てきませんでした。やはり、自分たちにとっての日常を定義しておく必要があります。

メンバーに日常とは何かを聞いたところ、やはりすぐに答えるのは厳しそうでした。そこで、「日常って何だと思うか」「自分にとっての日常」という2つのテーマに回答してもらいました。意味を説明するのは大変なので、テーマから連想する単語で書いても良いこととしました。

結果は以下の通りです。

「日常って何だと思うか?」

上野

沢見

藤田

「自分にとっての日常」

上野

沢見

藤田

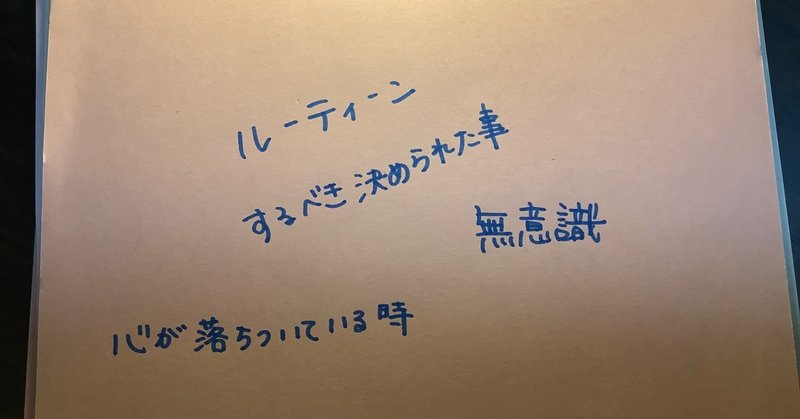

2つの角度から見た「日常」を共有してみて、以下の4点が興味深いところでした。

1.無感情、無意識であること。心が上下しない、感情が揺さぶられない状態であること。

2.太陽は日常とヒモづいている気がする(通勤や通学の時など)。非日常なときは太陽はあまり意識しない。また、日の出、日の入(「最近、日が沈むのが早くなったね」など)の話は、日常を共有している人とすることが多い。

3.決められたこと(仕事や稽古など)をしているとき。自分で決めたこと(旅行やコンクールなど)をしている時が非日常感がする。

4.「食事」「お風呂」は日常と非日常が切り替わりやすい。「家で食べる⇔外食する」「シャワーで済ませる⇔湯船につかる」など、些細な違いで非日常になる。

日常の定義において、1の内容がベースになっていると考えました。そのため1をベースにして、4までの内容を軸とすることにします。それを踏まえて脚本を考察していきます。

脚本における日常はどこまでか?という点を考察した結果、一旦は意見が分かれました。沢見はP.3の24行目までを日常だと考え、藤田はP.4の20行目までを日常だと考えたとのことです。

ここから、女1と女2それぞれの視点から日常を考えます。

沢見は、P.3の25行目の3点リーダーを重視しました。上野、藤田はこの会話は日頃の軽口の延長だと考えたのに対し、沢見はその解釈であれば、ここで3点リーダーが付くのが不自然だと考えました。

ここで、日常というキーワードから少し離れ、この3点リーダーの意味を考察していきました。私は、この3点リーダーをその後の展開の伏線であると捉え、女1がP.2の内容をふまえ生活の継続の限界を感じており、この生活を手放さなければいけないのかもしれないと考えている結果として、日頃の軽口に逡巡が入ったのではないかと考察していました。しかし沢見と藤田は、この解釈だとP.2の会話が過去にも同様のことが起こっており、登場人物たちにとって大した問題となっていないことになるとの見解を示しました。私は、水を生活(生命活動)において最も重要なものだと考えており、「水の確保も難しくなってきている」という点はかなり深刻な状況が迫ってきていると考えられると思っていました。

しかし、この解釈で進めると、P.2の22行目の

女2「また海に水汲みに行かないと」

のセリフにおける「また」の部分が、緊迫した状態であることを示すのに余計であるという結論に至りました。そこで、脚本を一部修正することにしました。修正は以下の通りです。

P.2 L.22~

【修正前】

女2「また海に水汲みに行かないと」

女1「私がね」

女2「うん」

女1「この後、来るんだっけ?」

―――――――――――――――――――――――

【修正後】

女2「海に水汲みに行くしかないかぁ」

女1「私がね」

女2「うん」

間

女1「この後、客、来るんだっけ?」

この修正を踏まえて、女1にとっての日常はP.3で「……まだ、生きてたい?」と問うまでとしました。いつもの軽口のようで、だけど女1にとってはこれからの日々を危惧した言葉です。ここで女1がこの質問をした時から、女1にとっては非日常となります。

女2にとっての日常は、P.4の20行目までだと藤田は考えたそうです。ここで鍵となってくるのは、直前のセリフです。

女2「死んだら連絡してね?」

女1「はいはい」

間

これまでの脚本での女2の言動から、「死んだら連絡してね?」というのはいつもの軽口のようなノリだったのだろうと解釈しました。そして、いつもならば、女1も軽口で返していただろうということを他のセリフから推察しました。女2はP.3で女1が非日常を感じるようになったタイミングから、日常であることが揺れ始め、ここで女1がいつもと違う反応を示したことで、P.4~P.5の女2のセリフに至ったのだと考えられます。よって、女2にとっての日常はP.4の20行目までとしました。

最後に、この脚本全体がどういった構図と似ているのかという話題になりました。そして行きついた結論は、「倦怠期の夫婦」というものでした。最初は「ウザイ(メンヘラ)女たちの会話」と話していましたが、それよりは、「倦怠期に入って互いに何かしらの秘密や不満、不安を抱えながらも簡単には離れられない」という状況は「倦怠期の夫婦」というワードでしっくりくるものでした。あくまでもこれは、メンバー全体で共有する共通言語ですので、倦怠期の夫婦の実態とは異なるかもしれませんが……。

今回の稽古はここで終了しました。次回の稽古では主に、「違和感」というキーワードについて話し合っていこうと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?