稽古場レポート再開しました。

こんにちは。Mr.daydreamerの上野です。

私の仕事の都合で、稽古場レポートを書く時間を確保することが難しく、しばらく投稿が出来ない状態になっていました。これからは、週に1回は更新していこうと思うので、またお付き合いいただけたらと思います。

11月も稽古は継続していました。とは言っても、私が稽古時間を確保するのが難しかったり、役者のスケジュールの都合もあって潤沢な稽古時間を確保することは難しかったのですが、それでも実りのある稽古を行うことができていました。

また、脚本を改訂したため、改訂版の脚本を公開します。主に終盤の流れが変更になっています。これは、役者と話し合っていくうち、脚本が非常に分かりにくい(狙いが伝わりにくい)ということが深刻であると判断したためです。脚本は以下のURLからご覧ください↓↓

https://drive.google.com/file/d/1kSoD1jPG1JlrtvCsQEkrjH8jMClca4S5/view?usp=sharing

11月の稽古では主にシーンの立ち上げを行っていました。10月に共有したことをもとにしながら、実際のシーンとして「成立」させることをしていたのですが、ある程度「会話ベース」のシーンとして成立していた状態までつくりました。

しかし、ここまで創作したところで、一度立ち止まることにしました。

これは創作の場でしばしば起こることなのですが、ある程度の段取りを作ってしまうと、それの反復稽古を中心として「演技(演出)の固定」が目指されます。これは「再現性」を高めるためには重要なことであり、同時に表現する側としてもラクな考え方とも言えるでしょう。なぜならば、途中までつくったものを手放すのはとても勇気がいるからです。もちろん、作品の系統や、団体のカラー、稽古期間など色々な要因で反復稽古が最適解な場合もあります。

しかし、私は演劇の創作の場においての反復稽古に苦手意識があります。どうしても、シーンの反復稽古をするなら基礎訓練をもっと反復稽古したらいいのに……と思ってしまうのです。分かりやすく言えば、どんなに上手に演技をしようとしても、出来ることが限られていたら選択肢は減りますし、もっと極端に言えば、どんなに上手な演技をしても声量が足りていなければ観客まで届かないわけです。

また、「演技(演出)の固定」を進めることで、演劇の持つライブ性を失っていくことを危惧しています。役者のコンディションや、その日の客層、天気や気圧によって、劇場の状態は毎日異なります。それに対応できる柔軟性は、再現性が高まるほどに失われると考えます。なぜならば、役者にとって「いつもやっていたことが出来ない=調子が悪い」と錯覚し、それを補おうとすると、更にいつも出来ていたことが出来なくなってしまう危険性があります。この状況は、「演技(演出)の固定」が目指していた状態とは離れていくことになるのです。「演技(演出)の固定」による、軸の強さ(安心感、安定感)は、このような状況に陥れば逆に脆弱性になってしまうのです。私は、こうした状況によるクオリティの低下を最も恐れています。また、作品の柔軟性こそが、安定したクオリティの保証に繋がると考えているので(※詳しくは過去のnoteに記載しているので、そちらを読んでみてください)、ある程度作品の形が決まってきたところで一度立ち止まって見ることにしたのです。

立ち止まってみて、新しい観点を取り込もうと考えました。今回、私は「会話劇」をしようと考えています。この「会話劇」というものにおいて、会話だけで成立させる劇というものではなく、会話の内容をどのように観客の想像力に作用させるか?ということを重点においています。会話の内容から、そこで繰り広げられていることや、登場人物の過去などを想像してもらうことが基本的な会話劇であると思われますが、それとは異なる形の会話劇にしていこうと考えました。

具体的に書いていきます。

この作品においては、現実(現代)との距離感が重要であると私は考えました。会話の中で、具体的な時代背景が述べられることはありません。その上で、この時代がいつであり、彼女らがどういった環境の中にいるのかという点を明確に表現しなければ、この作品を公開する理由がないと判断しました。

※ここからは少し難しい内容になるので、苦手な方は飛ばしてください。

演劇という表現方法を、芸術かエンターテインメントかに分類する一つの指標が、観客との関わり方にあると私は考えています。芸術としての演劇を説明すると、とても長い文章になってしまうのでここでは省略しますが、芸術とエンターテインメントでは、観客の想定の仕方が根本から違うと考えられます。芸術としての演劇が、観客へ双方向的な関り方を要求するのに対して、エンターテインメントとしての演劇は、観客を受容する存在として想定します。これは、単純に演者(表現物)と観客との関わり方を指しているのではなく、もう少し形而上学的な話になります。

もっと噛み砕いて述べるのならば、エンターテインメントとしての演劇において、観客は、目の前の「表現」を受容して、その「表現」そのものを楽しむことで満足を得られます。つまり、芝居を観て、素直に「面白かった」と観客に思ってもらえることがエンターテインメントの目的であると言えるでしょう。ここで重要なのは、観客の中で、「観たもの=面白い」という単純なロジックを生み出さなければなりません。これは、とても難しいことであり、これが出来るようになった劇団や表現者が、規模を大きくしていくのだろうと思います。

一方で、芸術としての演劇は、「観たもの=面白い」という単純なロジックでは成立しません。文学的な戯曲に、やや難解なものが多いこともこれに関係します。芸術としての演劇は、観た後の観客の中での葛藤や、咀嚼によって、最終的に「面白かった」と思えるものであると言えます。たとえば、シェイクスピアの『ハムレット』を観て、目の前で起こったこと(表現されたこと)をすごく簡単に言えば、「主人公は復讐には成功したけど、主人公の友人以外、主人公も恋人も親も、みんな死んだ。」ということだけです。勧善懲悪な胸がスカッとするラストでもなく、傍から見れば悲惨な状況だけが残されます。しかし、これを観て「面白かった」と思う人がいるからこそ、現代まで上演され続けているのです。つまり、この悲惨さを観客の中で咀嚼し、解釈して初めて「面白い」という結論に至るわけです。

そういった理由から、私は彼女らの記憶の中にある風景を実際に舞台上に作ろうと考えました。これは、この物語を悲劇として創作するべきだと考えており、素直に表現したとしてもト書きに書かれた要素を表現しなければ、少ない情報量のまま上演してもお客さんの中で咀嚼してもらうことが出来ないと考えたからです。

そこで、かつてここにあったであろう都市を再現することにしました。しかし、架空の都市を再現しても情報量が少なくなってしまうだけなので、現代に実在する都市を再現することにしました。

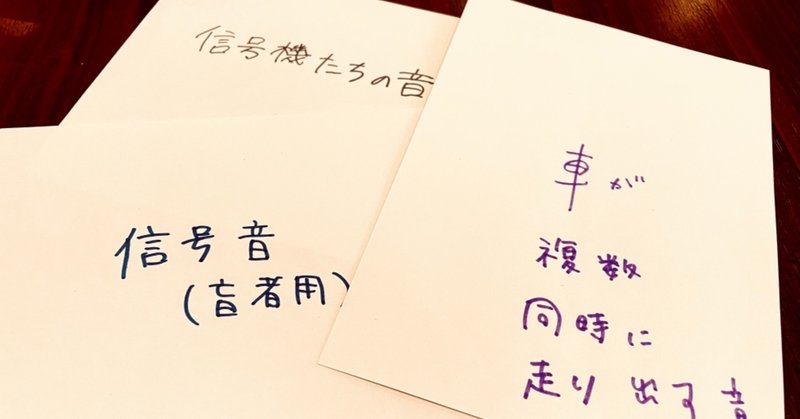

まずは、役者の中にある都市のイメージを共有しました。共有した結果、まずは人が集まる場所というイメージがあることが分かりました。また、様々なモノや情報が集まる場所であること、信号機のアナウンスが都市のイメージにあることも分かりました。更に、いくつか挙げられた都市のイメージの中から、特に役者個人の中で都市をイメージするものをピックアップしてもらいました。その結果、信号機のアナウンス(音)と車の走行音が残りました。

人が集まる場所というイメージは、この2つの音から想起されると判断し、役者個々人が特にそれを意識する場所で、実際の音を録音してきてもらうことにしました。また、録音に使用する機材としてスマホを指定しました。その理由は、スマホが生活の中に根付いている、かつ、録音ができる機械であることと、スマホでの録音では音質に制限があり、録音された音は過去の音として流すのに適しているということ、そして何より作品の中で過去の遺物であるスマホが、実際に使用されるからということが挙げられます。実際のスマホから音楽を流しているという状況が、芝居の最初に提示されることからも、スマホによる録音の音が使用する上で最も適したものであるとも考えられます。

最後に、役者全員で実在する都市のミニチュアを作ってもらうことにしました。本番で使用できるモノ(小道具)に制限があることから、稽古場にあるモノで作ってもらいました。また、役者同士でイメージする都市が異なることを考慮して、実在する共通の都市である「東京」を作ってもらいました。

これらのワークの結果をもとに、実際の芝居の演出を構築していきます。その内容は、次回の稽古場レポートでまとめようと思うので、次回もぜひ読んでいただけたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?