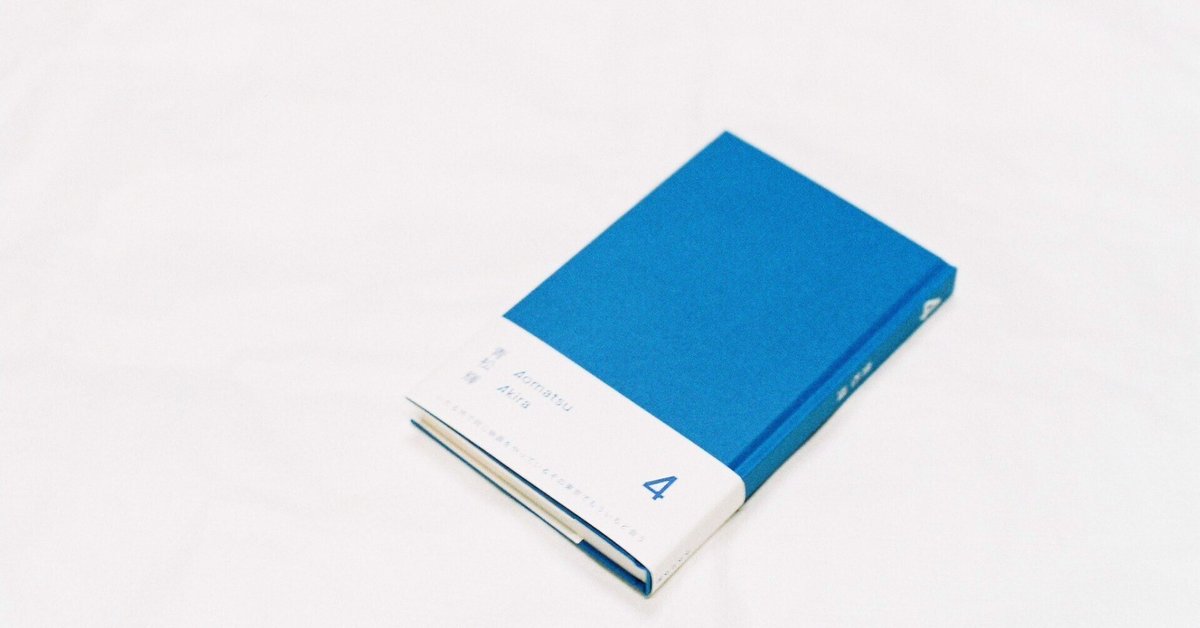

Tokyo (青松輝 『4』評)

いたる所で同じ映画をやっているその東京でもういちど会う

僕のさいしょの恋愛詩の対象が、いま、夜の東京にいると思う

<あなた>と<わたし>がいて、そこに言葉がある。飽和した人混みの中で二人はもう一度出会う。歌集全体を通して多く登場する東京というモチーフはその必然性を引き立てるための一種のアンチテーゼとして機能しているように思える。

人の数だけ常識があり、思想があり、セカイがある。東京はそんな抱えきれないはずのセカイを孕んでいる。その中で<わたし>と<あなた>が言葉を交わすことの、顔を合わせることの必然性は二人だけの言葉によってだけ語られるのかもしれない。それは東京という舞台が孕んでいたその他のセカイを潰すと同時に、わたしたちが言葉でしか繋がることができないというさみしさを産む。

数字しかわからなくなった恋人に好きだよと囁いたなら 4

<わたし>と恋人の間でだけ「4」という記号が意味を持つように、わたしたちは言葉という記号で繋がっているに過ぎない。さらに、東京やiphoneという現代モチーフはサードパーソンとしてわたしたちに記号としての言語での繋がりを助長するように働きかける。そして、20年代となり、言葉という記号での繋がりは完全にわたしたちのコミュニティの中心となった。それはネットミームだとか、若者言葉に顕著に現れている。

狂ってる?それ、褒め言葉ね。わたしたちは跳ねて、八月、華のハイティーン

だが、青松自身はこの状況を危惧しているようには思えない。むしろ、喜々としてこの20年代の読者を刺してやろうという姿勢を持っているように思える。それは、東京というモチーフに、<あなた>と<わたし>でなくてはならないという純情さに込められている。もちろん、青松自身が触れてきたであろう、00年代~10年代のサブカルチャーにそういったモチーフがなかったわけではない。いや、むしろ全盛だったとも言える。

くるり 『東京』(1998年)

銀杏BOYZ 『東京』(2005年)

きのこ帝国 『東京』(2014年)

これらは、いずれも東京という題でありながら、その歌詞のメッセージ性の主体はいつも<あなた>だった。東京という街は言うなればアクセサリーとしての働きしかしていない。結局わたしたちは東京をはじめとする、現代を取り巻く複雑な雑踏(ある意味でのゲットーともいえようか)の中にある<あなた>を求め続けていたのだ。青松輝はその<わたし>と<あなた>を改めて定義し直したのではないか。短歌という文化の下において。

しかし、青松は短歌でなくてもよかったのかもしれないと言う。たしかにそうかもしれない。短歌である必然性はそこにはない。だが、<あなた>と<わたし>が出会ったその時、それが偶然であったとしてもその事実だけは必然だと思いたいはずだ。青松輝が、わたしが、短歌を選んだことは必然だったといえるのは、受け取ってくれる<あなた>がいるからではないだろうか。

わたしは青松輝にとっての<あなた>になれたことを誇りに思う。そして、いまどこかにいるあなたにとっての、<わたし>にならなくてはいけないと思っている。そこが東京でなくてもいい、<あなた>がいればそれだけで。

While you smile bloom my talent 東京は映画の舞台となる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?