【雑記】「歴史料理レシピ本」の概念

突然ですが、2018年に新紀元社さんから「中世ヨーロッパのレシピ」という商業本を出させて頂きました。5年経過した今年、ありがたくも重版がかかりまして地味~になが~くいろんなところに置かせて頂いております。未だに書棚に置いて頂いている本屋さんもちらほらお見かけしておりまして、本当にありがたい限りでございます。

もう5年も前なんで、さすがに情報はいくつか更新されているんですが、そこまで劇的に変わっているわけではないのでまぁいいかなー、と思っております(※レシピ写真を全とっかえしたい気持ちはめっちゃあります(/ω\))。

「レシピ」とタイトルについているので現代の料理レシピ本と同じように思われがちなんですが、一応「歴史料理」に属するので、その料理にまつわる歴史的背景もある程度まで解説しなければいけないわけです。

現代料理と違って、ちょっとどころかだいぶ特殊な調理方法だったり、現代だと下ごしらえしないといけないものをあえてしない(=原本に沿う形で)という、たぶん料理業界に携わっておられる方からするとストレス過多になりそうなことばかりをしているので、それについての理由説明などしなければいけないんです。じゃないとたぶんついて!いけない!(机バーン)

自分の場合、日本でも調理しやすいようにある程度までのアレンジは加えているものの、調理法そのものに対して大きな変更は極力加えないようにしています。

海外で出版されている歴史料理本をパラパラめくっていると、ハンドミキサーやブレンダーなどの、いわゆる「現代の機械産物」を用いる料理研究家はけっこういます。その方が時短ですしキレイにできますので全然使って頂いても問題はありません。

もちろん、当時はそういったものはなかったので、自分の場合は「当時あった道具」をメインに使っておりますので、どーしても時間はかかりますし、形や見た目があまりよくない感じになってしまいます。

赤ワインとベリー類を混ぜ合わせて焼いてます。原本の調理法に基づいて粗目に潰しているので見た目は多少難あり。

現代はいわゆる「写真(SNS)映え」なるものの存在で拡散がしやすくなっていますが、中世ヨーロッパ料理に関してはなにをどーしてもそんなに映えないので、ありのままの姿を撮影するようにしています。

もうちょっとキレイにした方がいいでしょうが、ご覧になった方のご意見としては「むしろ歴史料理系は見た目がざっくり雑っぽい方が史実寄りなんじゃないかと思う」といったのもあったりするので、一定の理解は頂いているものだと勝手に思っております。

かなり前の話になりますが、現役バリバリのフードコーディネーターの方曰く「テレビや雑誌などに載せるのであれば『見た目や流行の美味しさ(ってナニ?)』が重視なので、美味しめの調味料に変えるとかの<現代寄りのアレンジ>にしてほしい」といったご意見を頂いたことがあった気がします。

確かに仰っていることはめっちゃ分かるんですが、相当現代寄りにしてしまうと、歴史料理の概念から脱してしまって「ただのアレンジ料理」にクラスチェンジしてしまうもんでして、それはちょっと方向性が異なるんですね。相当な魔改造にすると、いざ「この料理の歴史的ポイントはなんでしょう?」といわれて「ほとんどないっす!」としかいいようがないもんでして(ほぼ自爆)。

近代以降に誕生した「おいしい〇の素」とか「〇〇ミックスの素」とか使えば、それは美味しく見た目最高!なものになるんでしょうが、なんせ歴史料理なんでそのあたりは少しばっかしご理解頂けるとこれ幸甚でございます(平伏)。

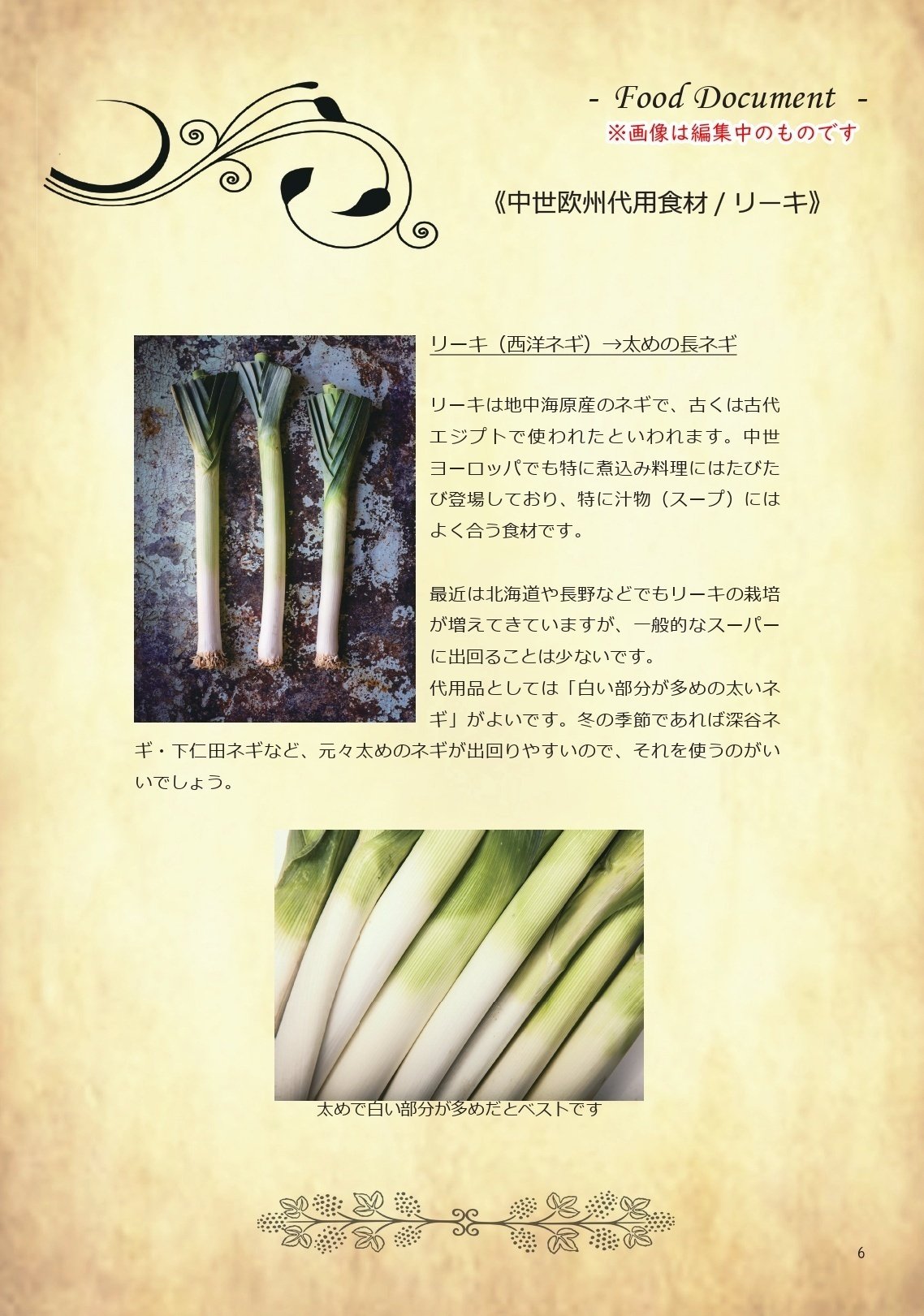

中世ヨーロッパを含めた歴史料理は、日本ではあまり使うことが少ない食材を多用するため、こういった「基礎知識」は必ずいれるようにしています。中には解説しないと理解しにくい調理方法もあるので、歴史料理ジャンル的には必須事項だと個人的には考えています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?