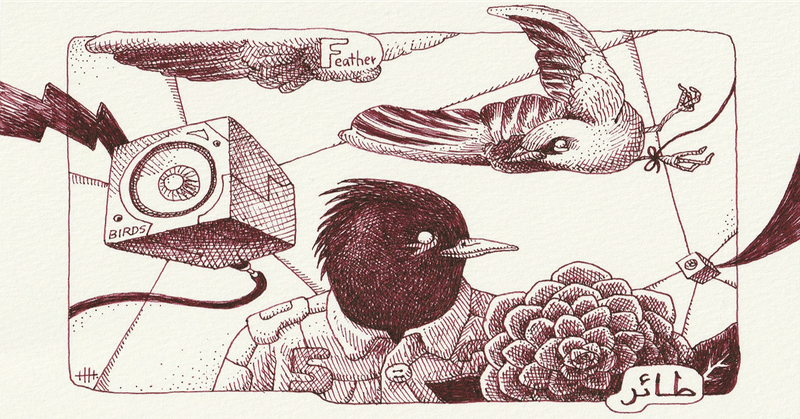

短編:一日の羽

「私ってカゲロウなのよ、カゲロウの女なの」

窓ガラスを拭き終えた。

冷えたドアを開ける。

深夜のガソリンスタンドが、平原のなかぽつんとある。

周囲の景色はただ、深く、まるで、寝静まった穏やかな海のように暗い。

だから夜のここは、まるで離島のように思える。

かつて、人間の文明が一歩だけ足を踏み入れて、すぐに関心をなくした、今は島民のいない、歴史の忘れ形見のような離島みたい。

カゲロウ……

僕は声を出さずに口だけで、その言葉をなぞった。

あの女性にあったのも、こんな深夜だった。

あの女性だけではない。

人を飲み込んだ蛇のように膨らんだ夜中のハイウェイを駆け抜けて、このガソリンスタンドに来た人は、もっといる。

けれど決して多くはない。

きっと、どこかのダウンタウンに吐き捨てられたガムよりずっと少なくて、眠れない人がたった一人もいない夜よりは多いくらい。

銃でお腹を撃たれた白いシャツをきたチャイニーズとか、バスタオル一枚と、片足だけサンダルを履いたメキシコ人のオカマとか、犬の着ぐるみを着てずっと吠えている気がふれた人とか、そんな人が、ここで給油して、またどこかへ行く。

たまに、世間話のようなものもするけれど、それは、とても稀なことで、滅多におめに罹れない120カラットのダイヤモンドみたいなものだと、僕は勝手に思っている。

けれども、ダイアモンドという表現は珍しさとか貴重具合を表すものとして用いただけで、決して、それくらいの価値があるってわけではない。

ただ、価値があるにせよないにせよ、一見、どこかの商売女のように見える派手な化粧と、ココナッツの香りのする香水を振りかけた女が話しかけてきたときは、初めて見る生物のように思えたっていうだけ。

「ねぇ」

「はい」

「この辺りで煙草、売ってるところって知らないかしら?」

「煙草ですか、もう、この時間だと、どこも閉まっていると思います」

「ここでは売ってないの?」

「おそらく」

「おそらく?」

「あ、いえ、売ってません」

「へぇ、可愛いんだ」

「え?」

「貴方、なんか、可愛いねぇ、ふーん」

今考えてみても、あんなことを平気で言って、近づいてくる女には警戒するべきだった。

結局、僕は、されるがままに、奥のスタッフルームでセックスをした。

よく、店長が裸のロシア人が載っているヌード雑誌を読んで、片付け忘れるデスクの上で。

行きずりの獣が互いを労わるような求め合い方だった。

女はどこに用事があるのかないのか、わからないけれど、それから僕らは毎日のように深夜のガソリンスタンドでセックスをした。

その間にもやっぱり、腹を刺されたチャイニーズとかバスタオル一枚と片足だけのサンダルを履いたメキシコ人のオナベとか、猫の着ぐるみを着てずっと給油機に頭を擦り付けているような気の振れた人が、このちっぽけなガソリンスタンドを訪れたけれど、僕とその女は、その妙なやつらと共鳴するようにセックスに耽った。

何度か強盗も訪れたけれど、そういうときも僕らは行為に及んでいた。

丁寧に対応する余裕もないから、間の悪い強盗が入ってきたときは、ただ、セックスで余っている手を使って、レジの方向を指さした。

どうして、僕らはセックスをしていたのだろう。

きっと、互いが互いのことを知らないからだろう。

とくに僕には僕のことを知らない人にだけ、許せるものってある。

それが何か、言葉にするのは難しいけれど、それが何か、一番僕の乾いた部分だったりするような予感。

不思議、皆はより近く親しい人間にしか、温かい中心地を開いては見せないのに。

僕は他人の方が、なんだかいつもより、多くのことを許せる。

いつの間にか、僕は本気でその女を追いかけ始めた。

追いかけはじめたといっても、僕は深夜のガソリンスタンドで待つことしかできなかったのだけれど。

打ち棄てられた毛羽立ったチェアを拾ってきて、敷地に置いて、座って、深海のように暗く、静かで、果てしのない平原の闇に耳を澄ませた。

ハイウェイが例の女の車を遠くから引っ張ってきてはくれないかって。

でもある時から女が来る頻度が下がっていった。

そして最後の時が訪れた。

最後の夜、僕らは初めてキスをして、初めてそれ以上の行為に至らなかった。

「終わりよ、坊や、もうさようなら」

僕はまた来てほしいと言った。

そしたら女は

「私ってカゲロウなのよ、カゲロウの女なの」

といって、タバコの灰を落として、車に戻り、何度か短いクラクションで別れの挨拶を演出して、ハイウェイに消えていった。

しばらくの日々待ってみたが、

僕にはもうわかっていた。

あの晩が本当に最後だったと。

最後だったのに、最初のキスだった。

時間が溢れたから、未練がましく、カゲロウについて調べてみた。

どうにも、ラテン語で「一日の羽」という意味があるらしい。

カゲロウは成虫になると飲み食いもせずに、数時間で死んでしまう。

カゲロウは彼女だけではない気がした。

僕らは全員、カゲロウじゃないか。

僕らも所詮100年の羽でしかない。

いつか死んでしまう。

100枚もあるから、80枚くらい失うまで、羽の価値をしらないだけで、200年まえの人間なんてこの世にいないのだ。

僕は何かが悲しかった。

深夜のガソリンスタンドでいつまで働くか、考えてみたけれど、そう長くはないような気がした。

何をしていても、そう長くはないのだ。

恋愛だろうが夢追いだろうが、ただ生きていようが、求めようが求めまいが、ただ、僕らは、ただ、カゲロウだったのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?