空手の柔術起源説

沖縄では、柔術技法(投げ技・関節技等)のことを取手(とりて、方言でトゥイティー)と呼ぶ。

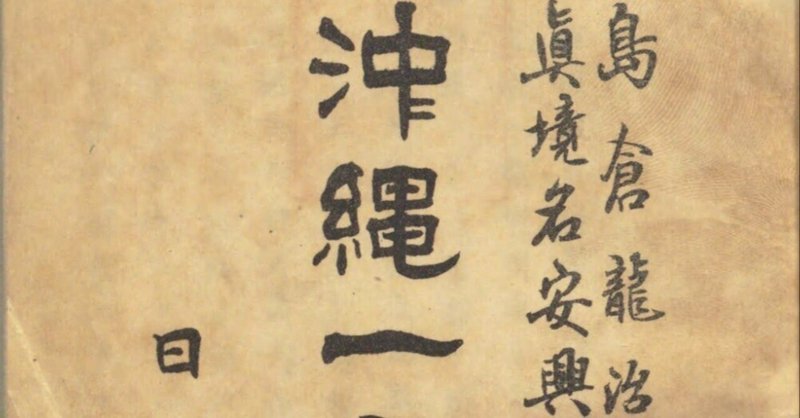

さて、真境名安興・ 島倉竜治共著『沖縄一千年史』(大正12年)に「唐手の起源」という節があり、そこに以下の文章がある。

(唐手は)柔術の我邦に伝来せしと同時代なりと断定するものもあれども、柔術は和事始などに陳元贇より始まるといへるは妄断なりとの説ありて、元贇の来邦は万治二年のことなるも、慶長の頃にはトリテ、ヰアイなど流行し、トリテは即ちヤワラにてヰアイは大刀抜きわざなどゝあるを見れば、未だ判明せざるが如し。

<中略>

珍書文庫随筆大観(巻四)に、日本拳法柔術は正保年中陳元贇の、西久保国正寺に於て伝授せるを始とす。此術を学びて道を尽せる者は福野七郎左衛門、三浦与次右衛門、磯貝次郎左衛門の三人にて皆薩摩の人なり。元贇は明の虎林の人にて号を既白山人といふ。乱をさけて日本に来り尾州に客たり。万暦崇禎年間の人にて我が万治の頃なりとあれば、倘(も)し沖縄の唐手が之に倣ひしものとすれば、蓋し薩摩を経て入りしものならんか。沖縄近代の武術家糸洲安通〈ママ〉翁も、唐手は陳元贇の伝へしものなりと言へば、記して後考を俟つ。

上記の文章は文語で書かれており、内容も専門的なので難しいが真境名等が言いたいことは以下の通りである。

沖縄の唐手(からて)の起源は日本への柔術の伝来と同時期という説がある。貝原好古(1664-1700)の『大和事始』には、柔術の起源は明の陳元贇(ちんげんぴん)から始まるとあるが、これは誤りだとする説もある。陳元贇が日本に来たのは万治2(1659)年であるが、それ以前の慶長年間(1596-1615)にすでに「トリテ」の名称で柔術は流行していたからである。それゆえ、柔術の起源が陳元贇に始まるかは判然としない。

<中略>

『珍書文庫:随筆大観』(明治43-44年)によると、柔術の起源は陳元贇が正保年間(1645-48)に江戸の西久保(現・東京都港区)の国正寺(国昌寺)で伝授したのが始まりである。柔術を学んだ者は、福野七郎左衛門、三浦与次右衛門、磯貝次郎左衛門の3名で、皆薩摩の出身である。もし沖縄の唐手の起源が柔術であるなら、薩摩を経由して伝来したものであろうか。糸洲安恒も唐手は陳元贇が伝えたものである、と言っている。

上記の文章では様々な主張が展開されており、中には空手史を研究している人でも初めて聞く説があるだろう。もう少し整理すると、以下の要点が述べられている。

・唐手(空手)の起源は陳元贇が伝えた柔術と同時代、つまり17世紀半ばである。

・しかし、柔術は慶長時代にすでに「トリテ」の名称で流行していた。

・これが事実なら、トリテとはヤワラ(柔術)より歴史の古い呼称であり、慶長時代まで遡る。

・唐手は柔術が薩摩を経由して沖縄に伝来した可能性がある。糸洲安恒もこの説を唱えている。

ちなみに、陳元贇は柔術を伝授したのではなく、ただ中国武術の話を3人に聞かせただけだという説もある。またこの3人も薩摩以外の地域の出身だったとする説がある。

糸洲先生は、いわゆる『糸洲十訓』では、唐手の起源は中国の昭林流と昭霊流が琉球に伝来したものであると述べていた。すると、上記と矛盾するが、真境名等には柔術起源説を語っていたとすると、唐手の起源についていくつかの可能性を考えていたということかもしれない。

いずれにしろ、従来、唐手への日本武術の影響は軽視されてきたが、糸洲先生は一応柔術が起源の可能性も考えていたということである。

出典:

「空手の起源は柔術?」(アメブロ、2016年3月6日)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?