公相君は力士(レスラー)だったのか

公相君は清(中国)の武術家である。沖縄方言ではクーサンクーである。18世紀に弟子とともに琉球を訪れた。戸部良煕『大島筆記』(1762)に、彼についての記述がある。

一 先年組合術[良熈謂武備志載スル所ノ拳法トキコユ]ノ上手トテ、本唐ヨリ公相君[是ハ称美ノ号ナル由ナリ]弟子ヲ数々ツレ渡レリ。其ワザ左右ノ手ノ内、何分一ツハ乳ノ方ヲヲサヘ、片手ニテワザヲシ、扨足ヲヨクキカスル術也。甚痩タ弱々トシタル人テアリシガ、大力ノ者無理ニ取付タヲ、其侭倒シタル事ナト有シナリ。

現代語訳

一 先年、組合術[良熈が思うに武備志の記載する拳法のことであろう]の達人という、公相君(これは称美の号だそうである)という人物が弟子を多数引き連れて、(清から)琉球へやってきた。その技は、左右の手のうち、片手は乳のほうを押さえ、もう片方の手で技を使い、扨足をよく利かせる術である。公相君は非常に痩せて弱々しく見える人であったが、大力の者が無理やり取り付いても、そのまま倒すことなどもあったそうである。

扨足の「扨」は「扠」の国字、つまり日本で作られた漢字である。扠には、「刺す」、「はさみとる」などの意味がある。それゆえ、扨足は「刺す足」と表記してもよいであろう。この扨足について、藤原稜三は『格闘技の歴史』(1990)で以下のように述べている。

組合術を「武備志載するところの拳法と聞ゆ」という注釈も、戸部良煕の個人的見解を述べたものにすぎまい。唐時代から拳法と組合術は、全く違うものだし、右手で相手の胸を把え、左手で技を仕掛けたり、扠足(蟹挟、小内刈、大内刈、横掛)を良く利かす術なら、これはシュワイヂャオのそれであるから、文字通り組合術(胸把攻守法)とすべきなのである。

藤原によれば、公相君の組合術とはシュアイジャオ(摔跤)、つまり中国式の相撲やレスリングのことであり、突き蹴りを主体とした拳法とは別種のものである。それゆえ、組合術=拳法という戸部良煕の注釈は、両者の区別をよく理解していない彼の個人的な見解に過ぎない。

林伯原『中国武術史』(2015)によると、清代のシュアイジャオは相撲を意味する民間の俗称で、満州族の言葉では「武庫」(buku)、モンゴル語では「布克」(buke)と言った。

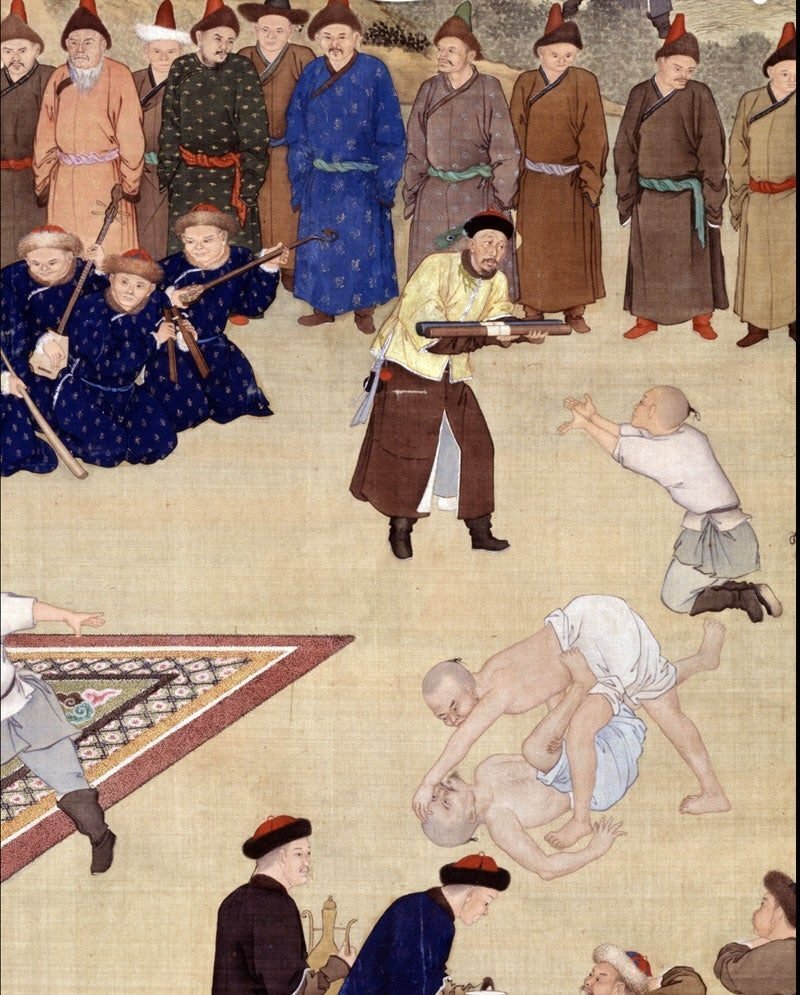

ジュゼッペ・カスティリオーネ(1688 - 1766、中国名:郎世寧)が描いた『塞宴四事図』(1760)には、ちょうど公相君時代のブクが描かれている。

上の図のうち、下の方は、厄魯特(elute)と呼ばれる種目で、単に相手を倒すだけでなく、首を押さえ、肩を地面につけることで勝敗が決する。レスリングのグレコ・ローマンスタイルに似ている。

果たして、公相君は上の図のようなブクの力士(レスラー)だったのであろうか。『塞宴四事図』に描かれた力士を見ると、日本の相撲の力士のような肥満体ではない。ただそうかと言って、痩せて弱々しく見えるかというと、そうとも見えない。

清代末期の善撲営の力士の写真を見ると、がっちりとした筋肉質の体格をしている。

これは私見だが、痩せて弱々しく見えた公相君。相撲やレスリングの使い手というよりは、日本の柔術に似た武術の使い手だったのではないであろうか。足技だけでなく、逆技(関節技)も駆使して投げるのなら、痩せた人物でも大力の者を投げたというのはイメージできる。沖縄で言えば、取手(トィティー)の使い手である。

仮に、公相君の武術が取手だったとしたら、突き蹴りの技法が含まれるクーサンクーの型は、彼が伝えたものだったのであろうか。それとも後世の沖縄の空手家が公相君の名前を冠して創作したものであろうか。あるいは、公相君の技は取手も含むが、突き蹴りも含んでいたのであろうか。

ちなみに、扨足の扨は、接続詞で「そうして」、「ところで」という意味にも解することができる。ただその場合でも、「足をよく利かせる術」となるだけで、意味は変わらない。足を使って相手を投げたり、崩したりする術だったということである。

出典:

「公相君は力士(レスラー)だったのか」(アメブロ、2020年6月27日)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?