沖縄空手体験記 ―岡本太郎「沖縄文化論」から考える

2019年の夏ごろ、岡本太郎が久高島を訪れるドキュメンタリーを観た。今から60年前に、日本列島群の南の小島でシャーマン的な文化を保っている人々がいた。イザイホーと呼ばれるその祭りは、「エッファイ、エッファイ」という甲高い声をあげながら、大勢の女性が広場をグルグルと回っている。現代社会とは遠くかけ離れた原始的な文化が残っていた。

岡本太郎をはじめ、写真家の東松照明や中平卓馬など、沖縄に魅せられた作家がいる。一度でも沖縄を訪れたことがあれば、南国のヒリヒリとした太陽、透き通った広大な海、本土ではみない植物林に心を動かされたことがあるのではないだろうか。その土地は人に創作のインスピレーションを与えるには格好の場所だといえよう。だが、実際の沖縄、沖縄そのものを直に体験しようとすると困難である。本土の人間が観光でいったとしても、レンタカーを借り、観光地を周り、沖縄そばとゴーヤチャンプルーを食べ、現地の人と言葉を交わすのが関の山だろう。沖縄に住んでいる人も、いまや本土の人間と同じ近代的な生活を送っているし、沖縄らしさを期待されても迷惑だ。私は沖縄の文化を直に感じることを半ばあきらめ、いつか久高島にいき、その痕跡が見られれば十分ぐらいに思っていた。

ある日Twitterを眺めていたら、「空手の真髄に触れる旅」というモニターツアーの募集を知った。知らない人もいるかもしれないが、空手の発祥の地は沖縄である。自分には空手の経験はまったくない。古流剣術を習っているので武道に対して抵抗感はないが、あの「押忍」という言葉の強さや上下関係の厳しさなど負のイメージは拭えない。自分には関係のないものだと諦めていたが、1日経過すると、いま本来の沖縄を経験するということは唯一沖縄空手を現地で学ぶことではないかと思えてきた。型と呼ばれるものには、昔の人間の身体性が内在していることはよく知ってる。沖縄空手の系譜では、昔の沖縄を生きた人の匂いがまだ残っているのではないだろうか。あわよくば、そこに本土で失われた日本らしさ、あるいは、中国、東南アジア、そして沖縄らしさというものを分別することができるのではないだろか、そんな淡い期待が湧き上がってきた。そうした思惑から軽い気持ちで申し込んだが、いい意味でその期待は裏切られることになる。

初日、朝6:30の飛行機で沖縄に飛び、早速久高島へと向かった。那覇からは意外と近く、那覇空港でレンタカーを借り車を走らせ40分、フェリーで25分ほどで昼前には着く。例の軽石の影響で船のダイヤが変わるハプニングもあったが無事に着いた。港側は観光用に多少整備され、あとは沖縄らしい家屋が並んでいる。大きな建物は小学校ぐらいだ。その奥は雑木林が鬱蒼としており、その真ん中をコンクリートで固めた道が一本ある。途中に御嶽と呼ばれる聖所があり、自転車で20分も走れば島の端につく。形の変わった岩肌が現れ、波が打ちつける。ただの綺麗な海がみえる。沖縄の離島でよくみる透明度の高い海水に、ギラギラした冬の太陽の日が差す。しかし、恐ろしいほどにそれだけしかないのである。

岡本太郎は沖縄全体の文化性を「ない」「なさ」「なさかげん」という言葉で言い表し、『「何もないこと」の眩暈』という章まで書いている。御嶽については次のように述べている。

私を最も感動させたものは、意外にも、まったく何の実体も持っていない――といっても差支えない、御嶽だった。

御嶽――つまり神の降る聖所である。この神聖な地域は、礼拝所も建っていなければ、神体も像も何もない。 森の中のちょっとした、何でもない空地。 そこに、うっかりすると見過してしまう粗末な小さい四角の切石が置いてあるだけ。 その何にもないということの素晴らしさに私は驚嘆した。これは私にとって大きな発見であり、間題であった。(P40-41)

この御嶽の「なにもなさ」が、久高島全体、そして、沖縄全体を包んでいる。自分の目の前には、まさにこの「なにもなさ」が横たわっていた。久高島は「神の島」と呼ばれるが、本土でいうパワースポットのような質料的な重さやおどろおどろしさとは無縁である。むしろ、すべてが太陽の光で焼き尽くされたような荒涼とした土地である。逃げ場のなさ、その絶対性、そこに原始的で、最小限の暮らしと信仰が連連と続いていた。岡本太郎の言葉を借りれば、「清浄感――けがれなさ」「さらさらとした素肌の敬虔さ」と書かせる何かがある。イザイホーが行われていたというのも納得できる異質な時空間が広がっている。

久高島へ行った翌日から、空手の体験が始まった。少林流、古武道(棍やサイ)、剛柔流、上地流の順に習った。それぞれの流派に違いがあり、感じた特徴を簡潔に記そう。少林流は足の角度や幅が精緻に決まっており、腰を横に回転させ、距離のある敵に突きを当てる。一方の、剛柔流はサンチンで体を鍛え、足腰の運動を用いて、強烈な突きを近くの敵に当てる。陸上の広い場所か、海上の狭い船の上を想定しているかの違いだと言われている。他方で、1900年初頭の中国拳法から生み出された上地流は、貫手(平手)や手の尖らせて握りを多用し、先生が弟子の体を突いたり、蹴ったりするサンチンは有名である。古武道では、棍の使い方は空手の原点であったことを想像させるものである。サイもまた空手の運動に完全に対応した武器術であることがよく分かる。全体を大雑把にまとめると、拳を鍛え、腕を鍛え、全身で相手の攻撃を受けて、突く、といっても差し支えないだろう。日本本土で変容する以前の、相手を制するための古い時代の沖縄伝承の拳法、武術の姿である。岡本が沖縄の石垣を評した言葉なのだが、図らずも沖縄空手を賛美しているかのような一節を紹介しよう。

身をまもる最小限の手段として、美しさ、みえなど考えてもいないのに、結果は偶然に美しいのだ。いや偶然ではない。生活の必然から、あたかも自然そのもののように出来上がってしまったからなのである。(P65)

まさに、私が見て、感じた沖縄空手を言い当てている。複雑さや思想性を廃した質実剛健さ、それが不可分に生活と結びつき、中身のある美しさすら感じるのだ。その片鱗が未だ残存しているのである。

また、日本の軍隊的な厳しさはもちろん感じられない。もちろん、弟子たちには厳しいのだろうが、そこはかとなく優しさが滲んでいる。近くに米軍基地があり、アメリカ人を教えることも多くあり、高齢の先生でもさらっと英語を口にすることもある。沖縄の人特有の緩やかさが感じられる。

(参考までにお世話になった先生方の動画を載せます。)

しかし、「沖縄空手とは何か?」を問うことは難しい。沖縄の土地は、「沖縄とは?」「日本とは?」という抽象的な思考を拒絶しているようにさえ感じられる。もちろん、戦争や薩摩藩の侵攻で失われた資料が存分にあれば、検証することも可能なのかもしれないが、その必要性もないように思えてくる。沖縄空手の先生方をみていると、「人間の生き方の肌理」をみせつけられ、それこそが空手の真髄といえるのではないだろうか、と答えたくなる。

絶え間なく、移ろいゆく沖縄の文化の中で、沖縄空手も例外ではない。現在では日本本土の文化として受容され、日本らしいものとして海外へと発信されていく。戦前の沖縄空手を考えてみても、多様な変化を遂げているのだろう。貫手や一本突き、あるいは棍が重視されていた時代もあるだろう。おそらく史実的に詰めていくほど、私たちが期待するような「沖縄空手なるもの」は消散してしまう。だが、それこそ沖縄文化そのものといってもいいのではないか。外から入ってきた文化を吸収して、自分なりのものに仕立ててしまう。わざわざ文化を残す努力をすることもなく、消えるときは消えままに放っておく。外から請われれば、変化することを恐れずに教えてしまう。あの質実剛健な基本や型は、様々な中国南派拳法の影響を受けながら洗練され、その簡潔さゆえに、日本本土の人間に教育として、スポーツ化して受け入れられる。むしろ、その過程で沖縄空手の方が本土の道着を取り入れたりしてしまう柔軟さがある。こうした沖縄空手のフワフワとした掴みどころのない率直さは、久高島で感じた「なにもなさ」と通底している。言い換えれば、流れに身を任せ、変化を恐れず、常にうごめく生命そのものを体現しているといっていいのかもしれない。「歌とか踊りというものは、生きる、その充実のほとばしりであって、その瞬間に叫び、その瞬間に舞えばそれでいい。音として消え、形として消えるものなのだ。吹きながすのだ。惜しみもなく。(P149-150)」岡本の沖縄の踊りや歌への批評は、空手にも通じている。

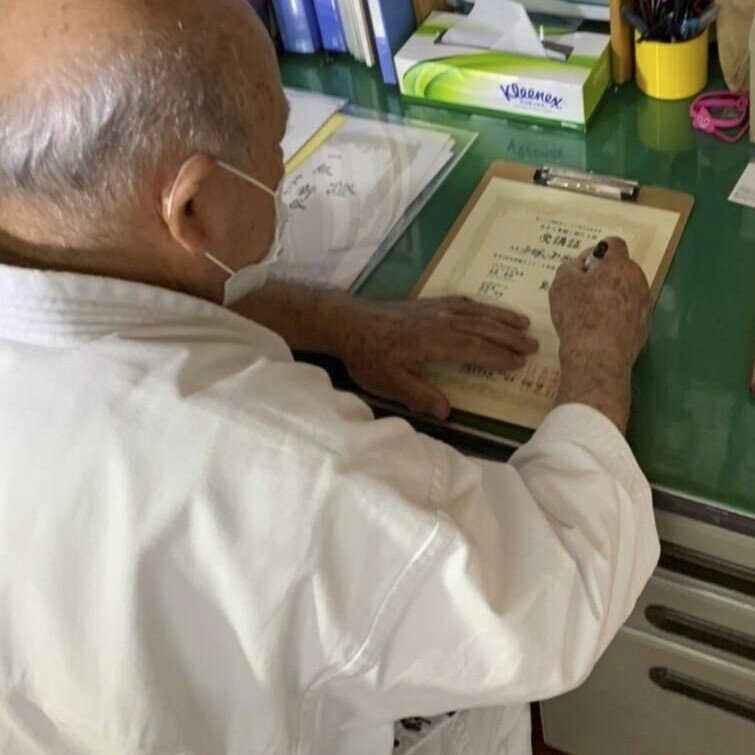

沖縄空手を通じて、改めて脳裏に浮かぶのは、「巻藁突き」の音である。地面に固定した木の板に藁や革をかぶせ、自分の拳を打ちつける鍛錬法だ。打てば、「パーン」という乾いた音が道場に鳴り響く。初心者は3回も打てば十分だろう。人差し指と中指の接触する箇所がヒリヒリする。力が強い人はアザになる。こうした練習を毎日少しずつ回数を増やしていくことで、強靭な拳を養成する。先生方の手は、指そのものがいびつに太く、人差し指や中指の付け根には大きなタコができ、握り込んだ拳は岩のように大きくゴツゴツしていた。

あの壮絶な鍛錬は何のためだろうか。強くなるという意味では、相手も素手という条件であれば、強いことに異論はない。拳で拳を打つ砕くことも可能であろう。しかし、昔は様々な武器が用いられる。武器が取り上げられていたということもないそうだ。どんなに強い拳も刃物には勝てない。そのようなことは彼らも当然わかっていても、「巻藁突き」は行われる。

「なにもなさ」に困惑する中で、唯一「ある」と強く感じたのが、この「巻藁突き」を打つ音であり、先生方の「手」であった。あらゆるものが移ろいゆく島の中で、たしかに存在しているものがこの身体であり、この感覚である。その手には年輪のように長い年月の足跡が刻まれている。沖縄空手の辿ってきた軌跡、沖縄に住む人々の悲哀や怒り、そうしたものがあの音に、拳に染み付き、結実しているのではないだろうか。「ある」ものの力強さは、悲喜こもごもを結ぶつけたくなる質料の重さを持ち合わせていた。

↓巻藁も各道場で様子が異なる。

今回の経験だけで、本来の沖縄や昔の沖縄を生きた人々の何かがわかったとは到底いえないが、それでも沖縄空手、久高島、岡本太郎の目を通じて、かすかな気配を感じたことは事実だ。今回、那覇に六泊したが、冬の、コロナ禍の那覇は、観光地のそれではない、わびしさが垣間見えた。国際通りは人も少なく、閉店した店も多い。栄町市場では、屋上でベトナム人がパーティーをして騒いだり、居酒屋では現地の人が三線を弾いて歌っている。それは夏の沖縄の輝きとはちがう哀愁が漂っていた。カメラを向けようと思ったが、その様子の違いにすっかり気後れしてしまった。すべてが奥歯に物が挟まったような言い方になってしまったが、はっきりわからないことが面白い。そんな充実した沖縄の時間であった。

引用文献 岡本太郎,(1996),沖縄文化論――忘れられた日本,中公文庫.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?