初の解説書!――近刊『iRICによる河川シミュレーション』はじめに公開

2021年12月中旬発行予定の新刊書籍、『iRICによる河川シミュレーション』のご紹介です。

同書の「はじめに」を、発行に先駆けて公開します。

***

はじめに

河川工学の世界で、数値解析法が氾濫計算などに使われ始めたのは1970年代頃からであるので、決して最近のことではない。しかし、それが急速に普及したのは、2010年頃からである。この背景には、商用ソフトウェアに加え、フリー(無料で利用できる)の河川シミュレーションソフトウェアの普及がある。これまで、プログラミングなどの専門知識をもつ一部の専門家の手中にあった河川シミュレーション技術は、ウィンドウズシステムなどのGUI(graphical user interface)上で稼働する直観的な動作環境を武器に、急速な広まりをみせたのである。特別な知識がなくとも数値解析という便利な技術を利用できることは大きな魅力である。しかしその反面、首をかしげたくなるような適用例も目に付くようになってきた。対象とする現象に適合しないモデルが利用されたり、条件設定に無理があったり、目的に不釣り合いな過剰な計算機負荷で実行されたり、などなど。

iRICソフトウェアは、河川の流れや地形変化などのさまざまな現象をシミュレーションするためのフリーソフトウェアであり、2008年頃にその最初のバージョンが登場した。iRICの名称はInternational River Interface Cooperativeから来ており、この言葉自体は「共同体」という意味で、ソフトウェアそのものを意味するものではない。さまざまな立場で河川に関わる国内外の人々が、この共同体を通じて技術や情報を共有したい、ともに高め合っていくプラットフォームを構築したいとする強い思いが込められている。ソフトウェア開発は、iRICの一つの柱であるが、単に一方的にそれを提供するのではなく、河川の数値解析を取り巻く秩序を保つことも使命とする。このため、ソフトウェアの適正な利用を促すためのマニュアル・チュートリアル類のインターネット上での公開、国内外での講習会の実施、講演会の実施、インターネット上のフォーラムによるユーザ・開発者の双方向のコミュニケーションの場の提供など、さまざまな取り組みが行われている。このような取り組みは、これまで、「iRICソフトウェアをとにかく使えるようにする」という点では成功し、これまでに国内外のユーザ数を順調に増やしてきた。このような動きを受け、最近、国土交通省発行の氾濫計算関係の手引き書にiRICソフトウェアが標準ツールの一つとして取り上げられた。国レベルで、その存在と有用性が認められたのである。

しかし、iRICソフトウェアについても、先に述べたような必ずしも適切とはいえない用例が少なからずみられるのも事実である。チュートリアルにしても講習会にしても、「とにかく使えるようになること」を目指し、使い始めの敷居を下げることを第一の目標としてきたことで、普及に大きく貢献した。チュートリアルを学ぶことにより、ポイントがスピーディに理解でき、一通りのことができるようになる。問題はその先である。ある程度iRICソフトウェアを使えるようになったユーザがさらに深く学習するとなると、流体の数値解析の専門書によることになる。我が国にも多くの優れた流体数値シミュレーションに関する和書が存在するが、これらはソフトウェアを作る側を意識して書かれたものがほとんどであり、それゆえに内容は高度で、iRICのマニュアル・チュートリアルのみを学んだ方からすると、大きなレベルの乖離を感じ、とまどうであろう。iRICのマニュアル・チュートリアルと、数値解析の専門書の間を埋めるべき書物がどうしても必要であるという思いから、本書の執筆を決意した。別の言い方をすれば、ソフトウェアを「作る側」ではなく「使う側」を対象とした、シミュレーションの専門書であり、このようなスタンスの書物はこれまでほとんどなかったのではないだろうか。

本書は、これまでiRICを用いて来た方々はもちろんのこと、河川行政や河川技術にたずさわり、河川の数値解析を業務として行う方々、実験や野外観測などを主なツールとしながらも、数値解析のアプローチも取り入れたいと考えておられる研究者や学生など、ソフトウェアを「使う側」の方を主な対象とする。一方、河川に関する数値解析ソフトウェアの開発をこれから学ぼうとする学生にとっても、本書でソフトウェアを実際に動かしながら学ぶことで、モデリングの勘所を修得できると思う。そういう意味では、本書は「作る側」の方々にとっての入門書ともなり得る。

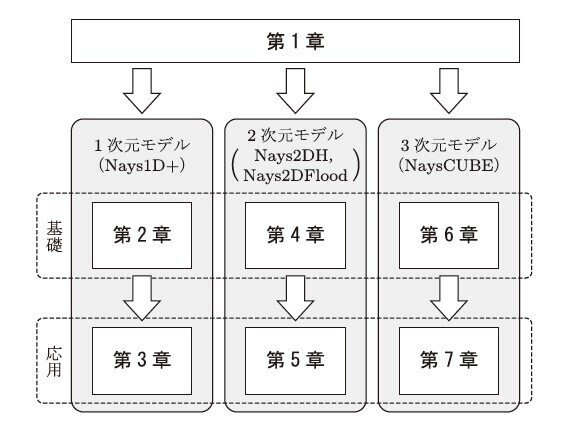

本書の構成と、各章の内容について簡単に触れておきたい。図に示すように、本書は7章構成となっている。

第1章はiRICの構成を述べるとともに、iRICの心臓部ともいえるソルバーについて説明する。とくに、ソルバーを選択するときの基準となる事項について詳細に解説する。第2、3章は1次元モデルに関する章で、1次元ソルバーNays1D+を使って、第2章では基礎的内容を、第3章では応用的内容を説明する。第4、5章は平面2次元モデルに関する部分で、2次元ソルバーNays2DHを使って、第4章では単純化したモデル水路を例題として基礎的内容を、第5章では実河川への応用を説明する。第5章の後半では、降雨や流量などの既往データの乏しい小規模河川の氾濫シミュレーションの事例をNays2DFlood(Nays2DHの姉妹ソルバーで、氾濫現象に特化した平面2次元ソルバー)を用いて示し、モデル降雨の作り方や流域情報の入手方法などの一連の流れを詳細に説明する。さらに、氾濫の状況をより直観的に理解できる3D浸水ハザードマップの作成方法についても説明する。第6、7章は3次元モデルに関する部分で、3次元ソルバーNaysCUBEを使って、第6章ではモデル水路を例題とした基礎的事項を、第7章では実河川への応用例と、最近とくに問題となっている流木の計算を説明する。

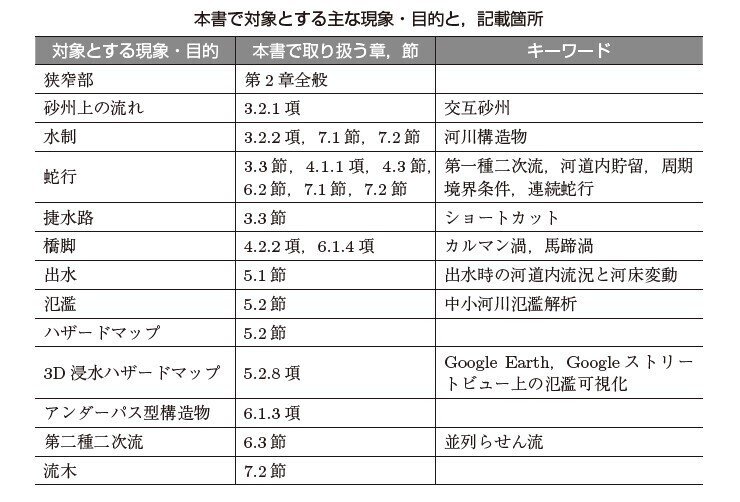

なお、下表は、本書で取り扱う現象や目的と、その記載箇所(章、節など)を一覧にしたものである。あらかじめ、iRICでやりたいことがある程度決まっている読者は、参考にしてほしい。

本書は単なる読み物ではなく、実際にソフトウェアを動かしながら学ぶ実践的学習書である。第2章以降の学習には、ぜひ、PCが手元にある環境で進めてほしい。もし、まだiRICソフトウェアが手元のPCにインストールされていない場合は、iRICのWebサイトからダウンロードし、インストールしていただきたい(ユーザ登録が必要だが、インストールは無料)。PCのスペックは、ウィンドウズOSが動くものであれば一般的なもので十分である。

***

著:木村 一郎(富山大学 教授)

iRICは、河川の流れや地形変化などのさまざまな水工学に関係する現象をシミュレーションするためのフリーソフトウェアです。

本書は、必要な理論を抑えつつ、iRICを用いて河川の水理シミュレーションの進め方を学ぶ実務書です。

「どのモデルを使えばよいのか」「条件設定はどうすればよいのか」

1次元モデル(Nays1D+)、2次元モデル(Nays2DH、Nays2DFlood)、3次元モデル(NaysCUBE)に分けて、それぞれの特徴が解説され、目的に合った適切なモデルで適切な計算結果を得るための要点がまとめられています。

各モデルは、基礎と応用に分かれているので、基礎から学びたい初めての方にも最適です。

最近注目されている、3D浸水ハザードマップの作成方法についても説明されています。

【目次】

第1章 河川シミュレーションとiRIC

1.1 数値シミュレーションの長所とiRIC

1.2 ソルバー

1.2.1 ソルバー選択の基準

1.2.2 特定の現象の再現に特化したソルバー

1.2.3 本書で取り上げるソルバー

第2章 1次元モデルによる計算─基礎─

2.1 固定床の場合

2.1.1 水路と格子

2.1.2 計算条件の設定

2.1.3 計算の実行

2.1.4 計算結果の可視化と考察

2.2 移動床の場合

2.2.1 流れ場からの河床変動の予測

2.2.2 計算条件の設定

2.2.3 計算結果の検討

2.2.4 不等流モデルによる河床変動計算

2.2.5 掃流砂モデルの選択

第3章 1次元モデルによる計算─応用─

3.1 矩形近似モデルと一般断面モデル

3.2 横断方向の格子分割を行う場合

3.2.1 横断方向の地形変化

3.2.2 河川構造物

3.3 蛇行水路と捷水路

3.3.1 捷水路とその役割

3.3.2 ショートカット前の数値解析

3.3.3 ショートカット後の数値解析

3.3.4 1次元モデルの限界

第4章 平面2次元モデルによる計算─基礎─

4.1 平面2次元モデルとNays2DH

4.1.1 平面2次元モデルのコンセプト

4.1.2 Nays2DHの特徴

4.2 移流項

4.2.1 移流項とは

4.2.2 対象とする流れ場と計算格子

4.2.3 計算条件の設定(ケース1)

4.2.4 計算結果の可視化と考察

4.2.5 計算条件の変更(1)─移流項の差分方法の影響(ケース2)

4.2.6 計算条件の変更(2)─計算格子サイズの影響(ケース3)

4.2.7 移流項の差分方法の選択

4.3 蛇行部の流れ

4.3.1 流れ場と計算格子

4.3.2 固定床の場合

4.3.3 移動床の場合

第5章 平面2次元モデルによる計算─出水と氾濫─

5.1 出水時の流れのシミュレーション

5.1.1 地形データ

5.1.2 その他の必要なデータ

5.1.3 計算格子と粗度

5.1.4 計算条件の設定

5.1.5 結果の可視化と考察

5.1.6 計算精度向上のための検討

5.1.7 出水に伴う河床変動

5.2 小規模河川の氾濫シミュレーション

5.2.1 対象とする小規模河川

5.2.2 対象とする降雨

5.2.3 ハイドログラフの作成

5.2.4 地形データと計算格子

5.2.5 計算条件の設定

5.2.6 計算結果と考察

5.2.7 想定最大外力設定手法による降雨を用いた計算

5.2.8 3D浸水ハザードマップの作成

第6章 3次元モデルによる計算─基礎─

6.1 構造物周辺の流れ

6.1.1 3次元モデルにおける水面計算法

6.1.2 河川構造物の分類

6.1.3 アンダーパス型構造物周辺の流れと河床変動

6.1.4 橋脚周辺の流れと河床変動

6.2 蛇行が連続する場合

6.2.1 単一の湾曲部

6.2.2 連続蛇行部の流れと河床変動

6.3 矩形直線水路の流れと河床変動(第二種二次流)

6.3.1 流れ場と計算格子

6.3.2 計算条件の設定

6.3.3 計算結果の可視化と考察

第7章 3次元モデルによる計算─応用─

7.1 実河川の蛇行部

7.1.1 対象とする流れ場

7.1.2 計算に必要なデータの準備

7.1.3 計算格子の作成

7.1.4 計算条件の設定

7.1.5 計算結果の可視化と考察

7.2 流木の計算

7.2.1 流れ場と計算格子

7.2.2 セルの属性の設定

7.2.3 計算条件の設定

7.2.4 計算結果の可視化と考察

索引

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?