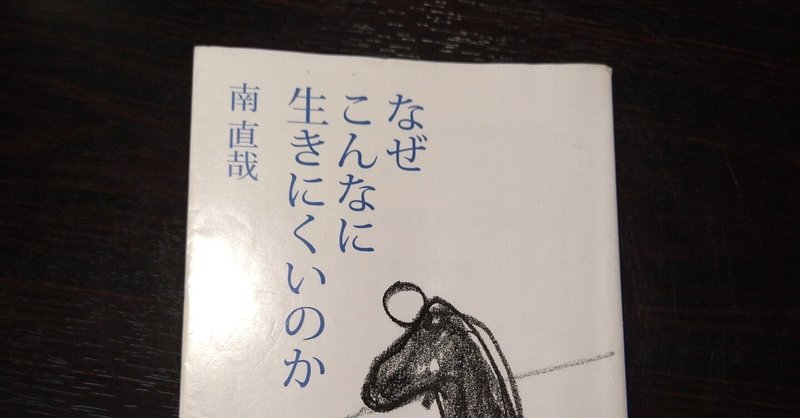

新潮文庫 / なぜこんなに生きにくいのか / 南直哉 著

感想

タイトルからも見て分かる通り、現状に不満や憤り、その他言葉にできない感情に苛まれている人々を対象として、仏教の考え方などを交えながら、それら種々の問題と真摯に向き合い徹底的に考察している一冊。

一貫して伝えられるメッセージのひとつに、"この世に絶対の正解(真理)"など無いというものがある。もちろん社会のルールや倫理などを度外視して好き放題にして良いと説いているものではない。そうではなく、人々が往々にして抱えているであろう問題の数々のほとんどが勘違いに過ぎないものであるということ。(ここでは便宜上"勘違い"という語を用いる)要するに、今目の前で起きている現実を俯瞰で見て、なおかつ冷静に深掘っていき、何が問題で何が自分を苦しめているのかということに気が付くこと(悟り)の重要性を著者は述べている。

本書は手っ取り早く解決策を提示してくれるような優しい本ではない。むしろその逆で、あえて読み手を突き放してしまうような冷淡さがある。しかしおそらく、精読を重ね、それら自らが抱える問題に対して考えを巡らせることを続けていくうちに、かように書かれた文章の意義を理解するようになっていくだろう。そう思えた一節に以下のようなものがある。

悟りたいという人によく言うのです。「私の言う通りにやっていれば必ず悟れる」と。どうするかというと、「一日五分、一生坐る――これを守ることができたら保証します」。悟ることを何か超自然現象のように考えている人には、この意味するところがまったく伝わりません。

ここで著者が伝えたかったことは、対症療法的改善方法を用いた処世術には一時の効能はあるが、それを手を変え品を変え実践していったところで、それがその人の生きづらさの抜本的解決にはならないということ。そして、そういった目先の分かりやすいものに飛びつかず、一歩身を引いて、周囲や自身の問題と対峙し、目をそらさずに考えることの重要性ではないだろうか。

まとめ

本書の初版は2008年で今から10年以上も前だ。時代は加速するので、この10

年という歳月が世の中に与えた影響は相当に大きい。なにせスマホすらなければYoutube(厳密にはあったが)もないのだから。情報源はメディアや狭き門を潜り抜けた一部の媒体のみ。なにかにつけてググる昨今と比べると、ネットでの調べものも、それほど高精度には行われなかっただろう。そんな中で書かれた本なのだが、恐ろしいくらいに世の中が見えている。さらには、今の時代を見据えたようなことが書かれていたりする。当時の文献でここまでの境地に至れるものなのだろうか。おそらく、著者は世界が見えすぎていて苦労したことが多いのではないかと勝手に推察してしまう。知らないほうが幸せなこともある。いや、むしろ知らないほうが幸せなことのほうがずっと多い。そんな世の中で智に向かって愚直に探究しようとする著者の姿勢に、心底感服してしまう。そもそも生きるとはなにか?という問いは、本来人間が一生をかけて挑むべき問題なのだろう。

水とパンを買います