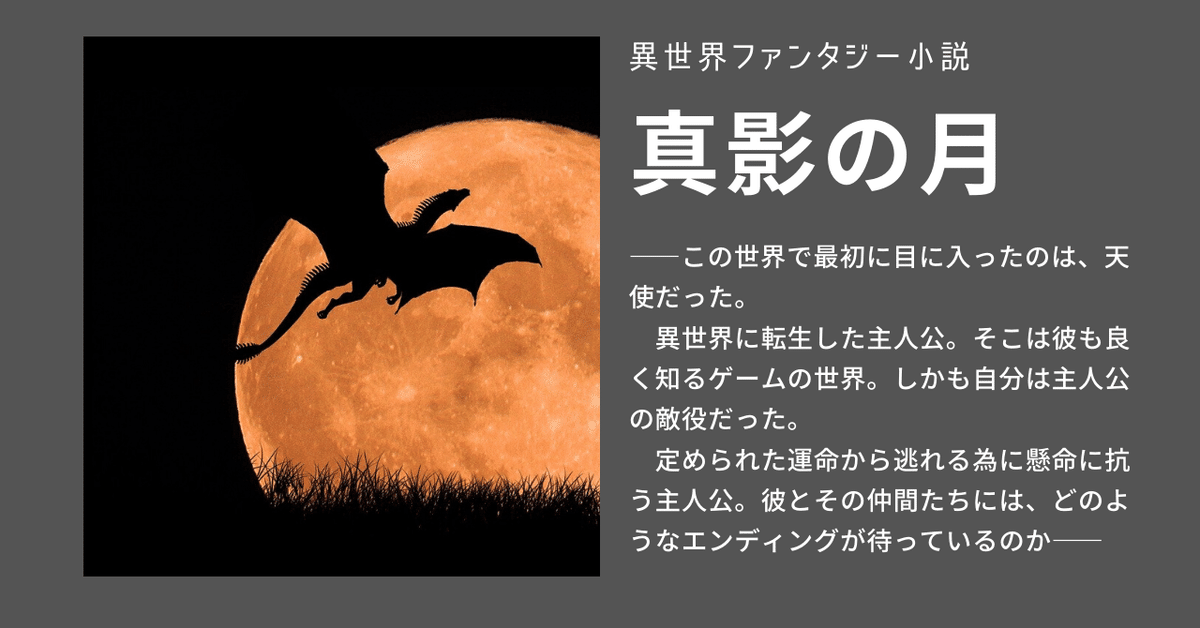

真影の月 朔の刻:第1話 出会ったのは神様ではなく天使だった

空に響き渡る異形の叫び声。その声を聞くだけで、この場にいる者たちは恐怖で膝をつきそうになる。この世界を滅ぼすと云われる伝説の存在を目の前にしているのだ。それも当然だろう。

その中で恐らくは唯一人、レイモンドだけは違うことを考えていた。

自分の何十倍もあるような漆黒の巨体、悪魔の翼であるかのような不気味さを感じさせる大きく広げられた黒い翼。口から伸びる鋭い牙は、それ一本でレイモンドの体くらいあるかもしれない。

暗黒龍。そう呼ばれている存在は、その名の通り龍の姿をしていた。だがレイモンドには、何故かそれが全く似ても似つかない別の存在と重なってしまう。大きさや姿形どころか、種族さえ違うはずだが、その目だけは同じなのだ。たった一度、瞬きする程の時間しか見ていないアレと。

「……つまりこういうことか? 俺を二度も殺す為にアレはここに現れたのか?」

あり得ないことを何故か事実だとレイモンドは確信している。その思いが口から漏れ出た。

「どういうこと?」

レイモンドの呟きに反応した声が耳に届く。

「どうやら俺のせいだな。恐らくアレを倒さないと俺に未来はない」

「そう。じゃあ、倒しましょう。私たちの未来の為に」

「……ホント、趣味悪すぎ」

どう考えても絶望的な戦い。それに躊躇いを見せずに同行しようとする相手に、レイモンドは照れ隠しの言葉で応えてしまう。

「ここは求婚するところでしょ?」

「生き残ったら考える。こういう時にフラグを立てる気にはなれない」

「また分からない言葉。でも、少しは期待出来るのかしら?」

「さあな。とにかくアレは殺す。そして俺は……生き残る」

生き残る為にこれまで努力を続けてきたつもりだ。決まりきった運命を変える為に。その最後になるかもしれない一歩をレイモンドは踏み出した。

そんなレイモンドの頭に浮かぶのは、この世界での第一歩を記した日。

(これって走馬灯? それにしてはゆっくりか……とにかく縁起悪いな)

同時にこんなことも考えながら。

◆◇◆◇◆

宙を見上げると、自分の何倍もの大きさの鉄骨が目の前に迫ってきているのが見えた。

その瞬間、渡(わたる)は死を覚悟した。

何故、自分はこんなことをする気になったのか。一秒にも満たないはずの状況の中で、何故かこんなことを考える余裕があった。

実際に鉄骨から目を反らして、自分が助けた少女に視線を向ける時間まである。綺麗なおかっぱ頭の女の子。良く見れば、巫女のような着物まで着ている。

これに気が付いた途端に渡の心の中に違和感が生まれた。自分が助けたのは本当に少女なのかと。

少女の黒い瞳がじっと自分を見詰めている。人のものとは思えない、ただ黒い、深い闇のような瞳が。その口元は……確かに笑っている。

驚きを声に出す時間はなかった。体全体にとてつもない衝撃を感じて、渡の目の前は闇に覆われた。

これが死の感覚。そう思った渡だったが――

「えっ!?」

闇が一気に払われて、渡の目に最初に映ったのは――天使だった。

正確には天使と見間違うような、ふわふわした金髪の可愛い女の子が地面に転がっている姿だった。その大きな青い瞳を、さらに大きく見開いて、じっと渡を見詰めている。

その少女に気を取られていられる時間はわずかだった。全身を襲う痛みに、渡は思わず叫び声を上げそうになる。何とか歯を食いしばって堪えてみても、それで痛みが和らぐはずもなく、それどころか視界が真っ赤に染まって何も見えなくなってしまった。

生きてはいる。頭の片隅にこんな思いが浮かぶが、それ以外の状況が渡にはまったく掴めない。

「レイモンド様!」

誰かの名を叫ぶ声が聞こえる。それが自分のことだと渡がわかるまで少し時間を必要とした。

慌ただしく駆け寄ってくる者たち。その者たちによって、渡は地面に寝かされた。

「だれか! だれか治癒魔法を使える人はいないのか!?」

耳に届く言葉。その言葉に渡は自分の耳を疑った。

「わ、私が!」

「おお! そうでした! 貴女がいた! ではすぐにお願いします!」

「ま、待て! まずはガラスの破片を取り除かなくては!」

「では、早くそれを!」

またおかしな台詞。鉄骨が降ってきていたはずが、何故かガラスに変わっているようだ。それはそれとして、全身の痛みの原因がようやく渡にもわかった。

「水! 酒もだ! とにかくキツイ酒を持ってきてくれ!」

「医者は!? 医者はいないのか!?」

慌ただしい雰囲気ではあるが、取り敢えず治療が始まりそうな様子に渡は少し安堵する。意識ははっきりしている。痛みがガラスによる切り傷程度であれば、命に別状はなさそうだ。

ただ分からないのは、どうしてこうなってしまったのかということ。

顔に流れていた血は誰かが拭き取ってくれた。それによって分かったのは、治療しようと集まっている人たちは、どう見ても日本人には見えないということ。それでいて話している言葉は流暢な日本語なのだから尚更、混乱してしまう。

そもそも最初に目に入った少女もおかしい。純和風の巫女のような少女だったはずが、どうして天使に変わってしまったのか。

「んぐっ……」

渡の思考は強烈な痛みによって中断された。漂ってきたアルコール臭から、何をされたのかは分かる。

「レイモンド様、少し我慢して下さい」

先に言え、という気持ちは、焼けるような痛みに堪えるのに必死で声にならなかった。そして何より、男が自分を呼ぶ名が渡には気になる。

「早くして下さい。時間が経つと傷跡が残る可能性があります」

「もう少し。破片を体内に入れたまま塞ぐわけにはいかないでしょう?」

「でも、傷跡なんて残したら」

「それは……」

会話を聞いて、余程酷い怪我なのだと渡は判断した。切り傷程度と考えていた自分の甘さを反省する。

「……傷なんてどうでも良い」

別に傷が残って困るようなことはない。顔に残るのは少し抵抗があるが、そうだとしても大きな問題になるほどの顔でもない。とにかく生き延びられる治療を、こう思って口にした言葉なのだが、周囲の反応は煮え切らない。

「しかし……」

「本人が良いって言っている」

「……旦那様! レイモンド様は傷跡が残っても良いと申されています!」

「許しません! 可愛いレイモンドに傷跡が残るようなことになったら、どうなるか分かっているでしょうね!? ほらレイモンドが痛がっているじゃない! 早く治しなさい!」

男の問いに、すぐ近くからヒステリックな女性の声が返ってくる。旦那様と呼んだのに、女性が返事をしてきたことを渡は疑問に思う。それ以前に、どうして伺いを立てるのかがわからない。

「……もう少し我慢して下さい。まずは傷口を綺麗にします」

本人の意志よりも女性の命令を男は優先した。男にとって相手は絶対的な存在のようだ。

これまでのやり取りで動揺していた渡も、ようやく事態が把握出来てきた。それはそれで違った意味で酷く動揺する状況ではある。

この事態に気が付いて、騒がないでいられるのは、決して神経が図太いからではなく、徐々に頭の中がぼんやりとしてきて考える力を失くしているからだ。

「血が流れ過ぎているわ! もう待てない!」

「……わかった。よし、頼む!」

男の後に聞こえてきた女性の声が、渡の考えを裏付けた。

「……癒しの力を与え給え、ヒーリング!」

(魔法だ……)

これが気絶する前に渡が思い浮かべた最後の言葉だった。

◆◇◆◇◆

次に渡が目覚めた時、最初に目に入ったのは、心配そうに自分を見詰めている翠色の瞳だった。少女とは違う、それなりに成熟した女性。切れ長な目のせいか、やや性格がきつそうな印象も受けるが、艶やかな黒髪にさえ色気を感じてしまう、かなりの美人だ。

「レイモンド?」

やはり、これが自分の名なのだと渡は改めて思った。

「おお、目覚めたのですね? どこも痛いところはないですか?」

「……大丈夫です」

恐る恐る言葉を口に出す。元々の言葉遣いがわからない渡としては、かなり緊張を強いられることだった。

「お願いだから、母を心配させるような真似はしないで」

「えっ?」

女性の言葉は渡の想像の上を行っていた。

「貴方に何かあったら私はどうすれば良いの? そもそも、どうしてあんなことをしたのです? あの女はあくまでも婚約者候補。貴方が自分の身を傷つけてまで守る必要などないのですよ?」

「ええっ?」

続く言葉が更に渡を驚かす。そんな渡の様子を全く気にすることなく、女性は話を続けている。

「少し見た目が良いくらいで調子に乗って。大丈夫よ。あの程度の女なら、他にいくらでもいるわ。そもそも今は少し綺麗でも、将来は分からないわ」

「……あの女というのは、あの倒れていた女の子?」

「そうよ。でも、どうしてそんなことを聞くの?」

「ちょっと頭がぼうっとしていて……少し寝て良いですか? 痛いところはないのですが、体がだるくて」

言い訳と、それよりもとにかく一人になりたくて、適当なことを言ってみたのだが、これは女性には通用しなかった。

「まあ! それは大変! すぐに医者を呼ぶわ!」

「い、いや、そうじゃなくて! 少し寝れば治ります」

「駄目よ! 何かあったら大変!」

「本当に平気です! 眠いだけだから!」

「……そうなの?」

渡が少し強く言ったことで、ようやく女性も聞く耳を持った。

「はい。そうです」

「そう……でもレイモンド。その言葉遣いはどうしたの?」

母という女性の言葉にレイモンドの胸が大きく高鳴る。案の定、普段の口調とは違っていたようだ。

「……いつまでも子供ではありません」

「でも、母は少し寂しいわ」

今度の誤魔化しは上手くいったようで、渡は内心でほっとした。

「いつかは親離れをしなければなりませんから」

「……急にそんなことを言い出すのは、婚約なんてお話をしたからね? 分かったわ。今回のお話はなかったことにするわ」

先程から渡は感じていたが、この母親は自分をかなり溺愛しているようだ。渡としては、この上、レイモンドと呼ばれる自分がマザコンでないことを祈るばかり。

「それについては……」

お任せします、と言おうとした途端に渡の心が痛む。何故このような感情が湧いて来たのか、不思議に思った渡だったが、すぐに理由がわかった。

恐らくは本来のレイモンドのものであろう何かが、自分の中に居るという事実に気付き、不安と安堵が混じり合う。

「母上、ではお休みなさい」

「えっ? あっ、そうね。ゆっくりと休んでね。私の可愛いレイ」

唐突に話を止めて寝ることを宣言した渡に戸惑いながらも、女性は顔を寄せて頬に口づけをすると、名残惜しそうにしながらも部屋を出て行った。

(……緊張した)

渡である自分には、相手は母親ではなく綺麗な女性だ。間近に迫った顔と、体から香る良い匂いに胸が高鳴ってしまった。

その思いに対して、非難する感情が心の中に浮かんでくる。

(転生でなく憑依なのか? ……どっちも同じことか)

自分の中に、恐らくはレイモンドだと思われる感情があるのではないかと渡は感じている。思考や明確な意志は感じられない。だが女性を母親として見る感情は、渡では浮かぶはずのない感情だ。

自分とは違う感情が自分の中に浮かぶというのは、違和感を感じて気持ちが悪いのだが、まずは先に確かめたいことが渡にはあった。

ベッドから起き上がり、自分の体を眺めてみる。明らかに体は小さくなっている。

(だよな……)

まだ若くて綺麗なあの女性の息子なのだ。自分が子供であることは想像がついていた。だがこうして自分の目で確かめてみると、何とも言えない気持ちになる。

周囲を見渡してみると都合の良いことに鏡が置いてあるのを見つけた。その鏡に自分の姿を映してみる。

黒髪、翠色の瞳は母親譲りか。キツメの顔つきも母親似。あの母親であれば、もっと美形であっても良かったのにと小さな欲が心に浮かぶが、元の平凡な顔立ちに比べればずっとマシだ。

子供の年齢は良くわからないが、小学生くらいであることは間違いない。七歳か、八歳か。

(あっ、そう)

どうやら十歳になったばかり。小柄なことにわずかにコンプレックスも有りとわかった。レイモンドの記憶は、はっきりと残っている。これも又、強い違和感を感じるが、この先のことを考えれば助かる。この世界で渡はレイモンドとして生きていかなければならないのだ。

(ん? これ前からか?)

左の頬を縦に伸びる傷跡。光の加減によっては見えなくなるような薄い傷なので、今回の傷とは限らないと思ったのだが。

(今回の傷か……)

頬に傷がある記憶はない。今回出来た傷である可能性が高くなった。あの母親がこの傷に気付けばどうなるかを考えると頭が痛い。こんな渡の思いに対し、抗議の気持ちが湧いてくる。

(このマザコン)

怒りが一層激しくなる。二つの反する感情が湧いてくるのは、何とも不思議な感覚だ。

(とりあえず落ち着いて。これ何とか折り合いを付けないとだな)

別々の感情が湧いてきては、どう行動を決めなくてはならないか分からなくなる。渡としての意思を優先させることにはなるだろうが、レイモンドとしての感情が邪魔するようになると問題だ。

(レイモンドのことを良く知る必要があるな。しばらくはレイモンドを演じる必要があるからな)

その時々で二つの感情に振り回されては堪らない。渡は、レイモンドがどういう人間であるかを知ることにした。そこから考え方を推測して、演じていくのだ。少なくとも表面上は。

頭の中にレイモンドの記憶が浮かんでくる。

レイモンド・ザトクリフ。

これがこの体の本来の持ち主のフルネーム。父親はハロルド、母はキャサリン。ブリトニア王国の子爵家であるザトクリフ家の長子である。ザトクリフ家は、ブリトニア王国貴族の中では新興貴族に属する。隣国であるアイル王国との戦争において大いに武功を挙げ、その功績により貴族に列せられた。八十年ほど前の話だが、五百年の歴史を持つブリトニア王国では、もっとも遅く貴族に列せられた家の一つとなる。

ザトクリフ家の歴代当主は武だけでなく、というよりは初代以降は文の方が優れていて、優れた行政手腕を発揮して自家をみるみる豊かにしていった。

今ではその財力によって、新興の子爵でありながら、貴族社会でそれなりの影響力を誇っている。

(……これ記憶か?)

まるで人物紹介だ。だが分かりやすくはある。更に記憶を辿る。

レイモンドの婚約者候補の名は、クレア・レインウォーター。

実家はブリトニア王国建国からの名門貴族で、爵位もザトクリフ家よりも上位の伯爵家である。しかも外見はあの通り。将来はブリトニア王国一の美姫と称え評されるのが、既に決まっているような美しさだ。

そのクレアを婚約者候補に出来るのも、ひとえにザトクリフ家に力があるからこそ。

(……これって、財力を使って無理やりってことか?)

渡が疑問を頭に浮かべた途端に答えが返ってきた。考えた通り、ザトクリフ家から持ちかけた政略結婚だ。

(まあ、貴族であれば政略結婚なんて当たり前だし)

答えの後に浮かんできた感情。その暗さに、渡は自分で自分の心を慰めている。

(勝手に暗くなられると辛いんだけど……)

渡としては何とも思っていないのに、感情がそれを許さない。政略結婚を恥じる気持ち、それを相手に強いることへの悲しみの気持ちが広がっている。

レイモンドの感情といっても、渡の中に生まれる感情だ。無視出来なくて、まともに影響を受けてしまう。

更にここから先の内容は、第三者である渡であっても少し切なかった。

レイモンドは、あの母親のおかげで思いっきり甘やかされて、わがまま放題に育った。そのことを後悔しているわけではないが、それによって周りの自分を見る目が極めて冷たいものになっていることには、ここ最近気が付いている。少しだけ精神的に大人になったのだ。

レイモンドはこの状況を良くする為に、これまでの態度を改めてみようと考え、実際にそうしてみた。

だがレイモンドが心を入れ替えて真面目に何かをしようとしても、周囲は腫れ物に触るように接してきて思うようにさせてくれない。

いきなりが駄目であれば、まずは普段の態度から少しずつと思って周りの者に気を遣ってみれば、何か裏があるのではと疑われて、却ってレイモンドから離れていってしまう始末だった。

これまでの行いが悪いからだと言ってしまえばそれまでだが、この周囲の態度は、まだ子供であるレイモンドの心を大いに傷つけていた。

誰にも相手にされない。誰にもまともに見てもらえないというのは辛いものだ。この気持は渡も知っている。

そのことで又、癇癪を起こしてしまい、結局、周囲の評価は良くなるどころか悪化していく。ずっとこれの繰り返しだった。

そしてレイモンドの最大の不幸は一つ下に、これが兄弟かと思うくらいに優秀な弟、トリスタンがいることだった。レイモンドにとって腹違いの弟だ。

この弟の存在が事を何かと荒立ててしまう。レイモンドの母親は側室の子である弟を目の敵にしている。嫉妬深い性格なのだ。

その弟であるトリスタンは、ことごとくレイモンドを超える優秀さを周囲に見せつけている。レイモンドの悪評もあって周囲の者たちが、内心でトリスタンが子爵家を継げば良いのにと思うくらいに。そして近頃は、そう思っていることを隠そうともしなくなってきた。

これがレイモンドの母親には許せない。正室の息子であり、長子であるレイモンドが家を継ぐのは当然のことであり、それに横槍を入れるトリスタンは家の秩序を乱す不届き者だというのが母親の言い分だ。間違ってはいない。

ただ問題は、レイモンドの母親は子供に対しても、躊躇することなく行動を起こすということだった。

トリスタンに対するキツイ仕打ちは子爵家では有名で、それがトリスタンへの同情を集め、レイモンドの評価を更に落とすことになる。

レイモンドはずっと不安を感じている。子爵家を継ぐのは優秀な弟なのではないか。そうなった場合に自分と母親はどうなってしまうのか。こういった不安だ。

母親の為にも自分が後を継がなくてはならない。この思いがレイモンドにも弟に辛く当たらせることになる。そして弟を虐めるレイモンドの評判は更に地に落ち、片方が落ちた分、反対のトリスタンの評価があがる。

母子二人で、どうにも抜け出せない泥沼に自ら嵌まりにいっているような状況だ。

こんなレイモンドにとってクレアとの婚約話は救いだった。伯爵家の、それも美人と評判の高いクレアとの婚約が決まれば、自分の跡継ぎの座は揺るぎないものになるのではないか。こんな風に思って、今日のクレアとの面会を楽しみにしていたのだが、会った時の反応を見て、浮かれた気持ちは一瞬で吹き飛んだ。

初めて会ったクレアは、既に自分に敵意の目を向けている。レイモンドには、それが分かってしまったのだ。

これも又、不幸なことに、悪意というものにレイモンドは極めて敏感だった。常に他人の蔑みの視線に晒されてきた経験からだ。

信じられるのは母親だけ。今のレイモンドは、こんな子供になっていた。

(父親は何をしている?)

父親の記憶が浮かんでこないのは、レイモンドにその記憶がほとんどないからだ。母親とは仲が良いように見える。レイモンドから見ても、ちょっとそれはと思うような母親の我が儘を、父親は平気で受け入れてしまう。

だが内心でどう考えているかまではレイモンドには分からない。常に仕事で忙しくしている父親との接点はほとんどなかった。

(父親にも問題ありそうだけど、推測で文句言ってもな)

父親も馬鹿親であれば別に良い。だがレイモンドから伝わってくる父親像は、それなりに出来る人のように感じられる。そんな人が、レイモンドとその母親の評判をそのままにしておくだろうかと渡は疑問に思う。

(……良くある展開だけど、俺に代わって好転するのかな?)

報われない落ちこぼれの少年が、転生だか憑依だかによって中身が入れ替わり、努力を重ね、やがて英雄になる。

ただで読めるネット小説は渡にとって、実にありがたい娯楽だった。こんな話は幾つも読んでいる。

(取り敢えずやって見るか。元の人生よりは随分とマシみたいだ)

渡には、このレイモンドの人生はマシだと思える。

渡は孤児だ。生まれたばかりの時に教会の前に捨てられていたと聞かされている。だからといって教会で育ったわけではなく、施設に引き取られて、そこで中学卒業までを過ごした。

中学を卒業して、小さな町工場に就職した。だがわずか半年で首になってしまう。事務所に置いてあった金が盗まれたのだが、その犯人として疑われたのだ。

渡は否定したが信じてもらえなかった。無理やり警察に連れて行かれて、そのまま勾留。二週間後に釈放された。別件で捕まった空き巣が、工場の盗みも自分がやったことだと自白したお陰だ。

だが工場に戻ることは許されなかった。謝罪の言葉もなし。

それに対して文句を言う気にはなれなかった。世間の冷たさはいつものことだ。本人はもう慣れっこになっている。

仕事を失って、これからどうしようと思いながらフラフラしていた時に女の子を助けて、少なくとも元の世界では死んだ。何故、自分が人助けなんてしたのか、渡は今でもわからない。

(さて、小説の主人公のようにうまく行くかは分からないが、楽しんでみるか)

この時の渡はまだ気が付いていなかった。この世界について自分が知っていることを。レイモンドのこの先の人生を、自分が知っているということを。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?