なぜか他店ではイマイチ本がここではロングセラー 開店七年目Readin’Writin’ BOOK STOREの落合さんにききました

2/23㈮9:00~21:00

浅草・Readin’Writin’ BOOK STOREにて

「インタビュー田原町・番外編」

Readin’Writin’ BOOK STOREの落合博さんに聞きました。

会場からの質疑を含め2時間のやりとり。いくつか印象に残ったことを記録にまとめました。

話すひと=落合博さん

文・撮影©️朝山実

ひとつは、文章の書き方についての話です。

本屋を始める前は新聞記者をされていた落合さんだけに、経験に基づく、記事はどう書くのかという話はノラ(学校などで習ってこなかった)のわたしにはとても新鮮でした。

会場の参加者を意識しながら落合さんは、質問形式で、たとえば朝刊に載る野球の記事を書く場合、どこから書き始めるか?

はて?

問われると、これという正解がわからない。当日のやりとりはこんな具合でした。

落合さん(以下「」は同、略) 「まず新聞記者が書く記事は基本的に、現在・過去・未来、三つの要素で構成されています。スポーツ記事の野球を例にすると、わかりやすいと思うんですが。まずどこから書き出したらいいかわかりますか?

シーンとしましたねえ(笑)。

例えば9回裏ツーアウト、代打、逆転満塁ホームラン勝ちで終わったゲームがあったとします。さっきの現在・過去・未来にあてはめたら、どこが現在になると思います? 新聞記者のひとはすぐわかるから黙っていてくださいね」

会場の参加者は15名ほど。落合さんの同僚だった新聞社のかたも何人か来られていました。

「バッターボックスに入ったところ、あるいは満塁になったところですか?」と参加者から。

「ああ。それは若干、過去寄りになるんですね。

つまり、現在というのは、打った瞬間。ゲームの中では、いちばん新しい出来事になる。ゲームは完結していますが、9回裏が新しく、中でも打った瞬間が現在にあたります」

──へぇー、そうなんですね。

聞き手のわたしは、生徒になった気分でした。

「そうなんです。たいがいの新聞はそこから入っていると思います。あくまで、たいがいは、ですけど。

すべてがそうとも言い切れないのは、5回にすごいプレイがあったりすると、そこから書くということも中にはあります」

──それは、言い方を変えるといちばんインパクトのある場面から書き出すということなのでしょうか?

「まあ、そういうことですね。それで次の、過去というのはそれまでの試合の経過、ピッチャーとバッターとのやりとり。いちばんわかりやすい例でいうと甲子園の高校野球。まず試合のポイントとなる部分を書きますよね。そこに至るまでの経過、活躍した選手がここにいたるまでどうだったかといった話を書く。これは過去に入ります。それでは、未来に何を書くと思いますか?」

──胴上げ?

「それは(笑)。これが一回戦だと、次の試合はどうなりますか、というような話。決勝戦なら、〇〇選手はプロ入りするのかというような将来に向けた話になります」

──そうすると記事のまとめとなるエンディングは?

「未来で終わります。基本形は」

──なるほど。定型はこうだというのはわかりました。ただ、なかには、自分はそれにあてはまらない書き方をしたいという人もいそうに思うのですが?

「いまアサヤマさんが言われたように、基本は現在・過去・未来。だけどもプロ野球であれば大勢の人が見ているわけですよね。記者もみんな同じものを目にしている。翌朝の新聞に載るときには、こいつ、ええっ!?と思わせる原稿を書きたいわけですよ。誰だって。

そりゃあ、ひとと違うものを書きたいから生きているようなものなので(笑)。

やっていない人からしたらほんとうに、小さな違いなんですけど。同じ取材をしている記者から見ると、あいつこんな書き方しやがったというものはときおり目にしますし、自分もやったことはあります。狭い業界内の話なんですけど。同じものを見て、如何に違う切り口、視点で書くのかという競争を自分自身ではやっていたと思います」

──それは基礎となる構成の仕方は守りながら?

「ぜったい壊してはいけないということもないんですが、ちがう視点を見せるにもそのほうが取り組みやすいということですね。こんな話で、一時間くらい話しているんですけど、大丈夫でしょうか(笑)」

この日も事前の打ち合わせはナシ。インタビューはぶっつけ本番で始めた。

店名のReadin’Writin’ BOOK STOREにもなっている、ライティングの個人レッスンをどのようにされているのかという興味から、前半は「書く」ことについての質問が中心になっていた。

後半は、リクエストしていた、落合さんが読んでいる(きた)本を5冊紹介してもらった。わたしも始まってから選書を知った。

「家の本棚を探したんですが、見つからず、いまは絶版なんですが。平凡社ライブラリーの『増補オフサイドはなぜ反則か』(中村敏雄)。

なにが面白いかと説明しだすとそれだけで終わってしまいそうなんですけど、タイトルにある、なぜ反則かということを書いている。それがめちゃくちゃ面白いんです。なんで、絶版なんだろうかというぐらい。

いまラクビーやサッカーを取材しているひとで、何人のひとがこの問いに答えられるのだろうか」

──紳士のスポーツにズルはいけないというような?

(オフサイドは、サッカーやラクビーなどの試合中、選手がボールよりも前に待機してプレイすることを指す)

「ああ、まあ、それもあるでしょうけど。もう答えを言ってしまうと、ゲームを早く終わらせてしまうから。ゲームを長く楽しみたいわけですよね。昔は、村対村の対抗戦のようにしてやっていた時代があり、殴り合い、蹴りあい、泥んこになってやっていた。

ざっくりいうと、そういう中でボールを自分の陣営に運んでくる。その際、相手を出し抜くようなプレイにあたるわけですよね、オフサイドは。

自分たちのサイドを離れて、敵陣のゴール近くで待ち構えているのがいたら、長く楽しみたいのに早く終わらせてしまう。それはダメだ、俺たちの楽しみをぶち壊すなという。

本では、中世から近代へのイギリス社会の変貌も描きつつ、スポーツもこんなふうに変わってきましたということを書いているんですね。

なんでいま、こういう話を僕がしているのかというと、僕は新聞社でラグビー担当のスポーツ記者だった。その中でたまたまこの本に出合う。

目の前で繰り広げられているゲームの勝ち負けではなくて、スポーツを成り立たせている社会的、文化的なものに興味を持つようになり、そっちの話を書くようになっていったんです」

そうそう。落合さんは東京外語大学イタリア語学科の学生時代にラクビー選手だった。これは『新聞記者、本屋になる』にも書いてある。

より、ある日の再入荷本

「もうひとつだけ言ってくと、メンバーチェンジはなぜあるのか?

かつてのラクビーには、メンバーチェンジはなかったんです。野球にはあって、なぜラクビーにはなかったのか。

ケガをするとかしないと選手交代はなかった。場合によっては一人欠けた状態でやっていた。それについても、『メンバーチェンジの思想 ルールはなぜ変わるか』(平凡社ライブラリー)という同じ中村敏雄さんという著者の本があるんですけど、このかたは東日本大震災直後の2011年3月に亡くなられていますが、むちゃくちゃ読みました」

──あのう、いまの答えが気になるんですけど。

「メンバーチェンジですか?(笑)。簡単にザックリ言うと、適材適所なんですね。たとえば代走、代打。この状況にはこの人がいい。当たり前といえば当たり前なんですけど。昔のラクビーはそれを認めていなかったんですね」

──それは最後までやり切るのが男らしいみたいなこと?

「それもあったかもしれないですね。話を戻すと、そういうふうにスポーツを社会的、文化的な視点から見るというのを気づかせてくれたきっかけが『オフサイドはなぜ反則か』なんですね。

絶版ですが、Amazonで買えるかもしれなので、興味がある方はぜひ。スポーツに対する見方が変わるかもしれないです」

翌日さっそく近くの図書館を探してみると、2冊ともライブラリーの前の単行本が保管庫に所蔵されていました。

すこし読み出したところで、ラクビーもサッカーも観ないわたしが読んでもたしかに惹きつけられる。序章のところで、サッカーのルールの条文には「ラインの引き方」というのがあり、Ⅴ字型の溝で区化してはならないとある。

なんで?と思いますよね。

サッカーは発祥当時、芝生のグラウンドでするもので、ラインは幅5インチの線と決められ、芝を刈ってラインを引いていたのだとか。だから、頑固な英国チームがは土のグラウンドなんかではできないと試合をキャンセルすることもあったという。そういう逸話を知ると、がぜん前屈みになります。

「2冊目は、『フィッシュ・アンド・チップスの歴史』(P・パナイ―著・創元社)。

いまでこそイギリスの国民食のように言われていますけど、そうなったのはここ百年、二百年くらいのこと。フィッシュとチップス、それぞれは違うものがなぜ組み合わさったのかという本なんですね。

もともとは貧しい庶民の食べ物だったものが、どういう経緯で国民食となったのか。

ちなみにこの近くに専門店があります。行ったことはないですけど。

食の歴史を書きつつ、イギリス社会の変容を書いている。これはうちでイベントをやりました。訳者のひとが来られて、めちゃくちゃ面白かったです。これは売っています」

「3冊目は、『ジュリーがいた』(島﨑今日子著・文藝春秋)。

ジュリーはわかります? 島﨑今日子さんが書かれたノンフィクション、評伝です。

沢田研二さんはいま70いくつかな。いまも活躍されている方ですが、何年か前からコンサートの数を減らしたりして、シフトダウンされていくんですね。

これを読んでいて心に響いたのは、じつは僕、いま実家じまいをしているところで。もう誰も住まなくなった家をたたもうとしているんですけど。それで、この店についても今後のことを考えはじめています。

明日どうこうということではないんですけど、いずれはやめる日が来るわけですよね。そう思っていたときに、あのジュリーがシフトダウンするというのに触発されて、去年の9月から週休2日制にしたんです」

──きっかけはジュリーだった?

「そう。沢田研二さんですね。店を開くのが週6日から5日になっただけで、やっていることが変わるわけではないんですけどね」

この日のインタビューの前半には、落合さんが月に一度、山梨の実家に帰省する事情についてうかがった。両親がなくなり、家のあと処理もありも帰省しているという。

──この『ジュリーがいた』の島﨑今日子さんをゲストに来ていただいたのが、インタビュー田原町の2回目だったんですけど。面白いなあ、といまの落合さんの話を聞いて思ったのは、一冊の本のどこがどう響くかというのは本当に人によってさまざまなんですね。

ジュリーがシフトダウンすることにされたのは、年をとって、身体がぽっちゃりしてきたのを受け入れ、あるがまま、ステージに全力を注ぐことに頭を切り替えたという話が出てくる。そこを落合さんは自分に重ねて受け止められたんですね。

「そう。手を抜かないために、いままで10回やっていたステージを7回にするみたいなことなんですね。僕のことでいうと、これから実家じまいをするのに帰省する回数も増えてくるだろう。いまは月一回なのが、これでは足りないかもしれないという予測があって、早めにシフトを変えておこうという」

──なるほど。そういう意味で、本がきっかけで人生に作用するということはあるんですよね。人生を変えるほどではないけど。

「よく、人生を変えた一冊というのを聞かれると、ありませんと答えるんですけど。本当にないものですから。おれの人生、一冊の本で変わるわけないだろうと(笑)」

「4冊目は、『フェミニスト・シティ』(レスリー・カーン著、晶文社)。

これは、街は男仕様になっているという本です。いろいろと実例を示して、いかに女性が暮らしづらくなっているということを書いています。

読んだきっかけは、Twitterだったかで、英語版の紹介を見たときにぜひ翻訳を読みたいと書いたんですね。そのときじつはすでに翻訳作業は始まっていたという」

──どういう事例を挙げられているんですか?

「たとえば、なぜベビーカーは電車に乗せづらいのか。

東京でも朝、ベビーカーを押して乗れないですよね。社会はそういうふうになっていない。いろんな理由があるにしても、ベビーカーが乗れる車輛があってもいいのではないか。というように都市は男性を基準にしてつくられ、その中で女性たちはどう生きてきたのかを書いた本です。これも売っています」

「最後は、『キャリバンと魔女』(シルヴィア・フェデリーチ著、以文社)です。

この本を読むまでは。あ、みなさん、中世における魔女というのはどういう存在だと思われています?

これは僕の理解ですけど、魔法とか呪術を使い、社会を混乱させる存在だと思っていたんです。そう思うひとが多いんじゃないでしょうか。

これを読むと、その社会に対して異議申し立てをする女性を、男たちが「魔女」と呼び罰したわけですよね。火あぶりにしたりした。社会から排除した。つまり、男社会の仕組み、ルールにおかしいんじゃないのと盾突く女性たちを魔女に仕立てあげた」

──それはいまとそんなに変わらないことですよね。社会的な発言をするとSNSとかでバッシングする風潮とか。

「そう。まさに。声をあげる女性に対していろんなバッシングが浴びせられる構造は中世と変わっていないですよね」

──サブタイトルのところに「資本主義に抗する女性の身体」とあるんですが、資本主義社会も中世同様に物言う女を嫌う社会だということを言わんとしているんですか?

「詳しくは、この本を読んでください」

──アハハハハ。

「あのう、細かいところは忘れちゃいました。こんな分厚い本なので」

──魔女狩りじたいは中世の出来事ですよね。その後の資本主義社会になっても、魔女に関する言説が絶えなかったということは一緒の原理が働いているということなのか。

「排除されるということではそうでしょうね。日本だって、男が会社で働くために女性は家に閉じ込められて、家庭のことをするものだというふうにされてきたわけですよね。構造としては同じだったんじゃないですか。詳しくは読み直さないといけませんけど。おおまかにいうと、女性をどのように排除していったのかということが書かれた本ということで」

──ここの書店は、フェミニズムや差別、社会問題を扱った本が揃っているんですが。これはだんだん増えていったということなんですか?

「7年前のオープンしたときは200冊からスタートして、今は5000冊を超えていますが、構成も変化していっているんですよね。

この棚は、少しずつ自分の興味の変化をあらわしていて。開店時にはフェミニズムの本は1冊もなかったんですよ」

──最初、ここに入ったとき、難しそうな本がたくさん並んでいるなあと圧倒されました。どうもひとりでやられているようだし。並べてある本をぜんぶ店主は読んでいたりするんだろうかと。

「そんなわけないでしょう(笑)」

──そう聞いてほっとしたんですのね。あとからお聞きしたことで、へぇーと思ったのは、仕入れている本は「買い取りだ」という。通常の本屋さんは返品ができるというシステムになっている中で、買い取りにすることで1割くらい歩合はよくなるにせよ、そのぶんリスクを負うわけで。どのような判断でこれは何冊仕入れるという判断をされているのだろうか。リスクを考えると、目利きというより、これを売りたいと仕入れたというのがすごいなあと。

しかも、Twitterを見ていると、再入荷した本から、えっ、こういう本が売れるのかと驚かされる専門書がある。

「おっしゃるとおり、えっ、こんな高い本を買ってくれるんだと驚いています」

──でも、これは買うひとがいるだろうという読みはあるんですよね?

「いえ、買うだろうではない。買ってくれたらいいなあ、と。

まず自分が読みたい。そう思った本に対して、興味をもってくれるひとがいるんじゃないか、なんですね。

ちょっと話は変わりますが、Ⅾ&DEPARTMENTというセレクトショップをやっているナガオカケンメイさんがいらっしゃって。自分たちはいいものを仕入れる。もし、それが売れなかったら、自分たちは社会から必要とされていないんだと思っている、というようなことを言われていて。比べるのはおこまがしいんですけど、自分がいいと思うものをいいと思ってくれるひとが少なからずいるだろう。そこなんですね。そうすればある程度、回っていくだろう。

実際7年ちかくやってきて、えぇつ、このひと、こういう本を買うんだというのがある。じつは今日も何人かいらっしゃったんですよね。そういうのは嬉しいですよね」

──それは、前にあのひとはこういう本を買っていったから、この本は売れるだろうと予測を立てるとかではなくて。

「それではないんです。具体的にあのひとが、でもないです。

だから、さっきアサヤマさんが「売りたい」と言われたでしょう。

「売りたい」でもないんですよね。「買ってほしい」なんです。

売りたいはこちらが主体ですけど、買ってほしいはお客さんが主体なんです。わかります?」

──うーん、ちょっと頭を整理してみますね。

「よくぞ見つけてくれましたということなんです」

──ああ、なるほど。見つけてくれた、なんですね。

ああ、そうそう。それでいうと、ここの本の並べ方は変わっていますよね。コーナーごとに「書店」とか「戦争」とかキーワード分類はされてはいるけれど、へぇーここにこの本が入るのかというのもあって。落合さんに、Twitterで入荷しましたとあったあの本、どこにあります?と聞くことがあるんですよね。

「それはうちが200冊からスタートしているからというのもあるんですよね。最初はぜんぶ面出しでやっていたのを、せっせ、せっせと仕入れをするうちにいまの状態になっていたので。

僕は、よく言うんですけど。「設計図のない本屋」なんです。通常は、この本はここ、この本ここというふうに配置を決めていくものを、そういう図面のないままに始めてしまったので。簡単にいうと、家族が増えるごとに建て増しを続けていった家みたいなものなんです」

──なるほどねえ。5000冊になったいまは、棚差しとかせずに2冊くらい平台の本の上にポンと重ねておいてあって。仮置きしています、みたいな。

「気になる人は、どけてみるだろうなあというので。もう入りきらないので仕方なくそうしてあるんですけど。それに、興味がない人は、入って来ても一回りして一分くらいで出ていかれますから」

浅田彰の『構造と力』が流行っていた頃、わたしは大阪で書店をまわる仕事をしていました。

リブロポートや河出書房新社など関西に支社のない中小出版社の本の販促をする仕事で、こんな新刊が出ます、他社のものも含め、こんな本が売れていますよと伝えることをしていた。ようやくFAXが普及しはじめた時代で、訪ねていって書店のひとと会話することじたいに意味があった。

書店販促という、三人でスタートした会社の基礎設計はしたものの、会社が軌道に乗るようになって「営業は向いてないなあ」と気づいた。何事も気づくのが遅いのがわたしの欠点だ。

今回、落合さんと話してみて、当時のわたしがReadin’Writin’ BOOK STOREを訪ねていれば、どうだっただろうと考えた。

いまと同じようにワクワクしただろうか。『新聞記者、本屋になる』にも出てくるが、再読するたび「こんな本が売れています」という営業マンのところで身体がこわばる。

インタビューのときにも話したけれど、月に一回ルーティンの中に阪急の豊中駅前にあった佐々木創文堂という、店主ひとりがやっている小さな書店があった。

岩波やみすずをはじめ人文の専門書が揃う一方、駄菓子屋的な空気の漂う場所で、仕事に行くというよりも一息つくために通っていた。

「ここにある本、読んでいるんですか?」

そのときも笑われた。佐々木さんは、小さな取次を退職して店を開いて、大学教員が顧客が多い様子だったが、聞きかじりの知識しかないと言うわりに、いろんなことを教えてもらった。もう何を教わったのか思い出せないのだけど。規模や赴きは異なるが、田原町の吹き抜けの本屋にはあのときのワクワクが漂っている。

「店にいる側からすると、ここにある本全部の内容を知っているのと、そうでない空間にいるのとではぜんぜんちがうと思いませんか?

つまり、あれ読みたいなあ、これもというふうに思いながらいる。

読んでしまった本を並べていたとしたらつまらないですよ。

逆に読んでいないけど気になる本に囲まれているほうが気持ちいい。未知だけども、自分が興味をもっているものが並んでいる。この感覚はいいなあと」

──たしかに。ああ、なるほど。わたしは、ここに来るたび、落合さんが座っているレジの後ろの棚を見るんですね。いま何を読んでいるんだろうか。背後に在庫ともいえない本が積み上げられていたりして。

「ああ、そうですか(笑)」

質問タイムに入って、さきほどのシフトダウンになった。60半ばを折り返し、どのようにバトンを渡そうかと考えているという。

「この場所の可能性はあると思うので、ボクだけでは終わらせたくない」

店の特色でもある二階の畳のある桟敷空間は、月イチの間借りカフェや一箱古本市、短歌教室など多様なイベントに貸し出されている。難しい審査はなく、対面即決だ。

「来るもの拒まず、去る者は追わずなんです。

判断は、目の前で話していたらわかりますから。これが仮にメールだとあれかもしれないけれど。つづくなら、つづけてくれたらいいし。ダメだと思ったら、ああそうということだから」

会場からの質問で、Readin’Writin’ BOOK STOREで売れ続けている本を教えてほしいというものがあった。

落合さんが立ち上がり、あ、そことお客さんの後ろの棚を指し示す。

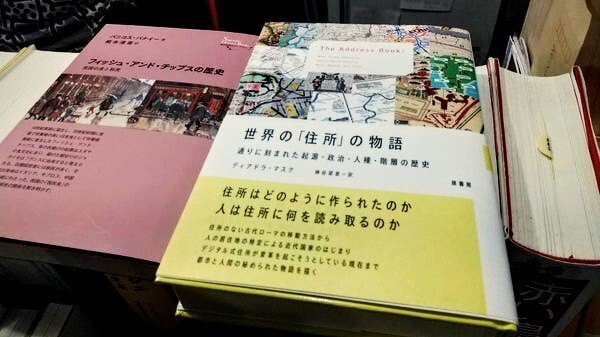

「そこに平置きしている『世界の「住所」の物語』(ディアドラ・マスク著)、それです」

「これ、原書房の本なんですけど。「通りに刻まれた起源・政治・階層の歴史」と副題にありますが。

まだ読めてはいないんですけど、4年ほど前に面白そうだなあと仕入れたらすぐに売れたんですね。補充したら、また。それが何回か続いて。次は2冊、3冊仕入れたんです。

ポップとか一切書かないんですけど。手に取ったひとがカウンターにもって来られるので、「知っていました?」と聞くと、「いいえ。パラパラと見たら面白そうなので」と。

ちゃんと数えたわけではないですけど、うちみたいな本屋で20~30冊くらいは売れている。ただ、置いているだけなんですけど」

たまたまこの日、落合さんとは顔見知りらしい原書房の編集者が二階席に座られていた。その彼女いわく「その本の担当ではないんですけど。社内的にその本は、売れ行きのいい本かというとそうでもなくて。ちょっと残念かなあという感じなんですけど。だけど、ここではたくさん売ってもらっていて、社長が一度ご挨拶にと言っていたんですよね」

「ほんとうに?」と落合さんが笑う。

「あと、『北欧式パートナーシップのすすめ』(ビョルク・マテアスダッテル著)というこれも原書房ですけど。それも平置きしていると、あっ売れた。補充。あ、売れたというので、最近は2冊、3冊と仕入れているんですけど」

「そっちも、社内的には残念かなあ」と編集者がいうので、会場がわきかえった。

「だから、そういう本を買ってくれると嬉しいんですよ。どこでも売れている本が売れてもつまらないですから。

これも本にも書きましたが、たまに営業の人が来られて言われるのは「この本は、〇〇書店で売れているんです」と言われるんですけど、「だったらうちで置かなくとも」と思う。だからといって、原書房の人が「これ、売れてないんです」と言ったわけではないですよ。僕が勝手に面白そうだと仕入れているだけなんですよね」

──最初は1冊からなんですか?

「そうですね。どんな本かわからないので。複数でいきなり仕入れることもありますが、このテーマなら絶対自分は読むという場合ですよね。でも、基本は1冊です」

店にpopの類はない。スッキリしていていいと思うのだが、何か考えがあってのことなのか。理由を問うと、「ずぼらだから」。いいかげんなものはつくりたくないとも。そうした時間は子どもと銭湯に行ったりする時間にあてたいとも。子どもは育ち盛りの小学生だ。

そういえば、聞かなかったが二階の畳にあがる入口に小さな靴が揃えて置いてあった。

追記:

落合さんが新聞記者時代(ほぼ30年くらい前)に書いた『闘う男たち 神戸製鋼ラグビー部』(毎日新聞社神戸支局編著・世界文化社、三部作の第1冊)を探して読んでみた。

序文に〈私たち〉の主語がわずかにあるものの本文に〈私〉は出てこない。それでいて相手の語りから、取材者の存在がみえてくる文体だった。

『ジュリーがいた』の島﨑今日子さんがゲストのインタビュー田原町↓

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。