「狭山闘争」と丸山眞男

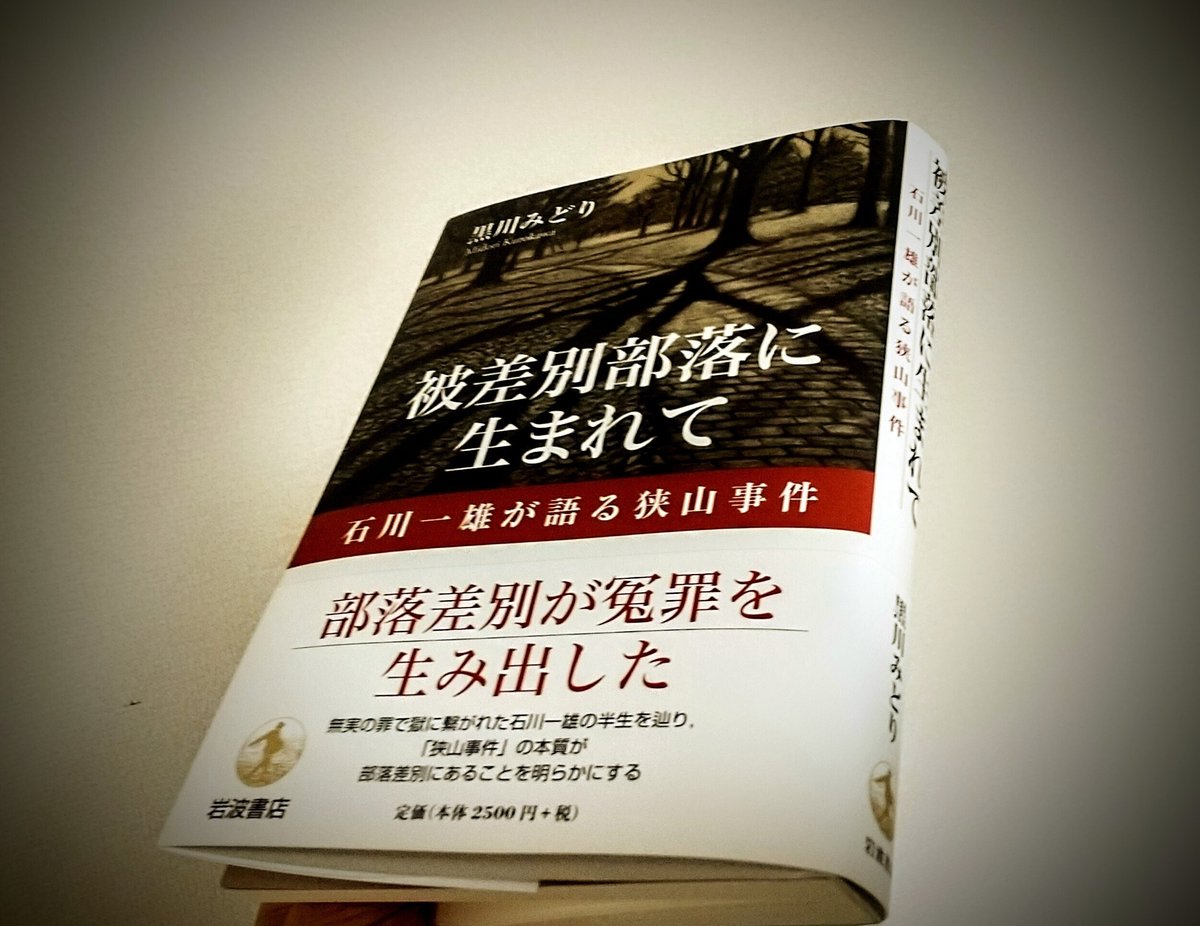

『被差別部落に生まれて 石川一雄が語る狭山事件』(岩波書店)の著者、黒川みどりさんに聞きました【前編】

話すひと/黒川みどりさん

聞き手・文🌖朝山実

「狭山事件」とは、1963年5月、埼玉県狭山市で女子高生が下校途中に誘拐された。身代金の受け渡し場所に現れた犯人を警察が捕り逃し、被害者は遺体となって発見される。この大失態に動転した当時の国家公安委員長が何としても「生きた犯人」を捕まえるよう号令をかけた。

近隣の被差別部落の集中捜査により、石川一雄(当時24歳)を窃盗などで別件逮捕。一審、死刑。二審では「自白」を全面撤回、冤罪事件として争うものの無期懲役。最高裁、上告却下。94年の仮出獄後も第三次再審請求を行っている。

🌖黒川さんが書かれた『被差別部落に生まれて 石川一雄が語る狭山事件』(岩波書店)を読みました。

わたし自身、1975年に関西の大学に入学して間もない頃に東京の「狭山」の反対集会に参加したことがあって、当時のことを思い出したりしました。

この本が新鮮なのは、家が貧しく、「ゲタの歯が減るから」と裸足で学校に行っていた。その小学校も畑の手伝いでほとんど通えず、読み書きができないままだったという。就職してからも文書が書けず業務日報やラブレターまで代筆してもらっていたといった話。

32年間の獄中生活。仮釈放後に早智子さんと出会い、57歳で結婚してからの暮らしと、石川一雄さんの84年の人生に焦点があてられています。つらいこともあったけれど、獄中で看守さんから文字を教わるなど、ただただつらいだけではなかったという。

石川さん「個人」の人生を知ることで、「被差別部落」の置かれていた問題が明らかにされるとともに、石川さんの「無知」を利用した警察官による証拠の「捏造」疑惑。被害者の姉や雇用人だった男性など相次いだ自殺、変死。横溝正史のミステリーを読むような恐ろしさをあらためて感じました。

それでまず黒川さんに今回話をうかがいたかったのは、この本をいま出された理由なんですね。

私は、「狭山事件」は部落差別にかかわる戦後の重要な「冤罪」だと思い、部落問題の通史を書く際や授業の中でも触れてきました。それでこの本を書こうと思い立ったのは一昨年、石川一雄さんと佐智子さんご夫妻にお会いする機会があり、人間味のある一雄さんのお話と誠実そもののお人柄に惹かれ、これはもっとしっかり聞きたい。同時に、第三次再審請求が大詰めになっているいま急いで本にして出さないといけないと思ったんですね。

🌖黒川さんは長年、日本近代史を専攻されていて、部落問題を研究されてこられていますが、「狭山事件」を知ったのはいつ頃でしたか?

記憶にあるのは大学(早稲田大学文学部)に入ってすぐのタテカン(立て看板)です。

自分で部落関係について調べ始めたのが2年生になってからで。当時、藤野豊さん(元・敬和学園大学人文学部教授)が院生におられ、私の存在を知ってくださって『部落の歴史と解放運動』という本の勉強会をしていただき、部落史を勉強しました。

当時、私が生協で部落問題の本を注文しているのを見て、「狭山闘争」の勧誘を受けたことがありましたけど、だからといって「じゃあ参加します」とはならなくて。限られた人たちがやっている運動という印象がありました。

1958年三重県生まれ。早稲田大学第一文学部日本史学専攻卒。静岡大学教授。著書に『増補 近代部落史 明治から現代まで』(平凡社ライブラリー)、『被差別部落認識の歴史 異化と同化の闇』(岩波現代文庫)、『評伝 竹内好 その思想と生涯』(共著 有志舎)など。(撮影/朝山実)

🌖いま、お名前が出た藤野さんは、朝日新聞の記者だった樋田毅さんが書かれた『彼は早稲田で死んだ』(文藝春秋)をもとにしたドキュメンタリー映画が作られていて、先日その試写を観たんですが、その中でインタビューを受けられていたので記憶しています。

1972年11月に早大の学内で起きた、革マル派自治会の学生たちの暴行を受け早大生の川口大三郎さんが亡くなった事件を検証する映画で、『きみが死んだあとで』などを撮った代島治彦さんが監督したものです(未公開)。映画の中で藤野さんが、川口さんを狭山闘争へと誘うきっかけになったことを、苦渋の表情で話されていたのが印象に残っています。

その映画は、藤野さんから「公開されたらぜひ観てほしい」と言われました。

それで私は藤野さんの勉強会に参加する前から「部落問題」じたいについては知ってはいたんですよね。出身は三重県の津市で。いつ頃からはっきりしないんですが、物心がついたときには知っていたという感じでした。

"黒川さんが子供時代を過ごした町の川向こうに「ぶらく」があり、大人たちの会話の中から出てきた言葉の響きをよく覚えているという。ただ、親からは「あそこに行ったらいけない」というようなことを言われたことはなかった。

その地区内にも小学校はあったけれど、クラスには越境通学してくる児童が数人いて、ひとりの女の子と仲良くなり、一緒に通学したりお誕生日会に呼んでもらったりしていたという。"

その子の家は土建業をしていて、持っている文具とかでお金持ちだったと思うんですよね。ただ、彼女のお母さんは競艇場で働かれていたようで、大人が「あそこの人たちは(競艇に)よく行っている」というのを耳にしたりしていました。あと周囲の人たちの会話の中には「目つきがちがうんだ」とか。

🌖ああ、わたしも同様なことは叔父から聞かされたのを覚えています。

あったでしょう。私が島崎藤村の『破戒』に出てくるセリフに注目するのも、そこなんですよね。「人種がちがう」とか、そういう露骨な差別が戦後もあったんですね。そこに目を向けないと部落問題は解けないというのが、私の原点としてあります。

🌖うちの祖父は毎朝、皇居に向かって礼拝を欠かさない人で。朝鮮・韓国の人は「顔を見たらわかる。ここ(眉毛)が薄いんやぁ」と自分の眉を指でなぞるのを、姉が「そんなん言うけど、おじいちゃんも眉毛うすいやン」と言い返し、すごい形相で睨まれていた。子供だった頃で、傍でそのやりとりを見ていて、ひとまわり年上の姉を「ねえちゃんエライわぁ」と見上げていた記憶があるんですよね。

ああ、そうですか。同じようなことが部落差別に関してもあって、子供心にすごく不思議でしたね。同じに見えるのに「なんで目つきがちがう」と言うんだろうか?

そうそう。当時はまだトイレも汲み取りだったんですよね。覚えているのは「かっちゃん」という汲み取りにやって来るひとがいたんです。障害もあって二重にキツかったと思うんですけど。ただ、当時の私はまだ小学校に入る前の子供でしたが、記憶には鮮明に残っています。

🌖よく覚えているのは、叔父が親指を隠して「これやから」と手をつきだす。顔がにやにやしていて、子供で意味がわからなかったんですが、醜くおもえた印象があります。

私はひとりっ子でよく大人の会話の中にいたんですよね。また、中学校くらいになると、女の子どうしで「誰だれが好き」という話をするんですね。ひとりの女の子が「でも、あの子とはわたし、つき合われへんの」と言ったんです。相手の子は学級委員とかやってハンサムな男の子なんですが、家はバキュームカー(し尿処理)の会社をやっている。女の子は「親からダメと言われた」という。そこでは「部落」という言葉を出さないんです。だけど、わかるように会話していて。

🌖そういうとき、黒川さんはどうしていたんですか?

うーん……子どもですからね……。私に向かって言ったということでもなかったので「それはおかしい」とはいうようなことは言っていません。ただ、その子の親はそういうふうなことを言うんだなとは思って聞いていました。差別する側がどんなに淫靡なのか。だから、そういう隠れた根深さを見聞してきて、それが私の研究のもとになっているのだと思います。

🌖なるほど。わたしは大学に入って間もない頃、事件についてそんなに深く調べたわけでもないのに狭山闘争の集会に行ったりしていたんですね。黒川さんは、わたしより学年は二つ下でしたか。部落問題に関わりながらずっと「研究者」の立場を通されていますよね。今回、黒川さんの本を読み、石川さん個人のことをほとんど知らないまま、闘争のはしっこに関わったりしていたという反省もあるんですが。

私が直接の運動に関わってこなかったのは、契機がなかったんですね。上の世代の人たちから、そのことで責められてもきましたけど。「運動していない」「机上の学問だ」って。

🌖運動して、はじめてモノを言えと。

そうそう。部落問題を学問にしているけど、そういう運動の現場に関わろうとしていないと。だけど、どう参加していいのかわからないんですよ。

私が大学に入った頃には、大衆的な運動というのがなくなっているから。たとえば、狭山の集会のタテカンを見てもセクト(政治団体)が関わっていて、地方から出てきた学生が「行ってみようか」とはならない。しかも当時、革マル派で亡くなった学生の死体の顔写真が校内のいたるところに貼ってある。そういう時代でしたから。

🌖もう少しセクト色の薄いサークルはなかった?

あったとは思いますが……。社会科学系はつながっているのも少なくなかったと思います。当時たまたまなんですけど、新歓で誘われて、セツルメント(地域に入って行う社会運動)活動をやっていたんですよね。で、私たちのいた部室のついたての向こうに革マルが仕切っているサークルがあって「ぜったい革マル批判はしたらいけない」と言われていました。

そのセツルメントも、遊びに来たOBの人たちには民青(日本民主青年同盟の略称、日本共産党の青年組織)の人がいたと思いますが。やっていたのは子供会活動で、もうほとんど政治色はなかったんですよね。私は子供会活動の時間に必修の授業があったので、地域の人たちとのハイキングなどを企画する青年部をやっていました。

青年部に参加する地域の人たちは政治意識をもっている方が多かったと思います。私はその活動にいまひとつ意味を見いだせなくて続かなかった。青年部は女子ひとりというのもあったのと、学生時代は運動への関わり方がわからなかったというのもあり、葛藤しながら自分なりに勉強してやっていくしかなかったんですよね。

🌖結局、民青にも行かず?

そもそも私たちの時代はもう、歴史学をやっているからといってあたりまえのように民青に入るという時代ではありませんでした。だけど一度、民青には3年生になって勧誘されたことはあるんです。同じゼミの一人が民青のひとで。一年上の人を連れてきて「入らないか」と。入らなかったのはセクトというものに懐疑的だったのと、集団に100%のめり込むことができないでいたから。それは何だろうと、ずっと考えてきたんですね。

結局、丸山眞男がいうところの、集団の中の「個」が立っていないのに、集団に埋没できない。カッコよく言えば、ですけど。そういうのがあって。まあ、だから運動に向いてないですよね。

🌖のめり込めない自分に対するジレンマみたいなものもあったんですか?

ありましたね。

🌖いまの黒川さんの話を聞いていて、学生時代のわたし自身はどうだったかというと、いくらか感情先行で狭山のデモに加わり「石川青年を奪還するぞ!!」とシュプレヒコールしていた。付け焼刃な思想に頼っていたなぁといろいろ考えるるところがあります。

私は歴史学の学会の科学運動とか自治会などですら、どこかで自分とちがうと思っていて、どうも100パーセントは乗れない。といって、彼らが言っていることを否定できるものが自分にはなかったし。丸山眞男を読んで、そうか、私が抱いていた違和感はこれだったのかということをいくらか言えますけれど。

🌖丸山眞男にふれたことが、黒川さんの転機になった?

丸山眞男は、安保闘争も全共闘運動も「個の論理」で批判していくんですよね。「個」が自立していない集団は、左翼であろうが何であろうがダメだ。共同体は自立した「個」からなるものでなければいけない、と。

丸山はこんなふうに言っています。「集団を絶対化しないために、自発集団も含めて、集団を単位としない。あくまで単位は個人である。ただそれは、いわゆる個人主義ではない」

自分が言いたかったことを、こんなふうに明確に言ってくれている。それがここ10数年くらいのことです。それまで丸山の代表作しか読んでいなかったので、そういう読み方ができなかったんですね。

🌖そこから研究者としての思考に変化が?

変化ではないですが、モヤモヤしていたものがいくらか明確に言えるようになったということだと思います。

吉田さん(岩波書店の担当編集者)に書かせていただいた、岩波現代文庫の『被差別部落認識の歴史』の補論だとか、平凡社新書をライブラリーにした『増補 近代部落史』のあとがきでは、丸山の思想史研究と部落問題をリンクさせて加筆しています。つまり、精神構造としての天皇制が部落問題を温存しているのだ、と書いた。両者をつないで書けるようになったのは、これまでのモヤモヤとしたものがようやく言語化できたのだと思います。

🌖なるほど。

全共闘運動についても丸山はその異質なものを認めない、異質なものへの寛容のない「純粋主義」を批判していて、それは「けしからん思想」にもつながるといいます。

彼は新左翼の内ゲバも念頭に置きながら、「純粋でないものを恐れて純粋主義に走ると、これはしばしば出発点と正反対の帰結になる」といいます。ドクトリン(教義)をめぐって社会集団化が起こり、それが「けしからん」という態度を生む。このあたりのことは、来年1月に丸山眞男論の本が出ますので、また読んでくださいね(笑)。

私にとって丸山眞男は、部落問題に向き合う上にも、つねに参照すべき存在であり続けてきましたので、ここで思い切って書き上げました。

🌖出たら丸山の本は読ませてもらいます。前後しますが、わたしが黒川さんのことを知ったのは、満若勇咲監督の『私のはなし 部落のはなし』のドキュメンタリー映画の出ておられたのを観てからでした。黒川さんの黒板を使った授業がわかりやすかったんですね。時代をさかのぼりながら、時の為政者が部落に対する「呼称」を書き換えていくんだけど、変遷の根底にあるものを探ろうとする視点が新鮮でした。

それで黒川さんが書かれた『描かれた被差別部落 映画の中の自画像と他者像』(岩波書店)を読むと、『橋のない川』(第一部1969年、第二部1970年・今井正監督)(1992年・東陽一監督)や『破戒』(1948年・木下恵介監督、1962年・市川崑監督)などの部落差別を扱った映画を題材にして掘り下げられているのも興味深かったです。

とくに『橋のない川』については、わたしが学内で上映に反対する運動があって、映画を観てもいないのに「差別映画だから上映を阻止する」という流れに加担したことがありました。まわりにいた人たちもほとんど批判の受け売りで観ていなかったと思います。黒川さんの本で、そうか、そういう映画なのかと内容を知るとともに、批判するにしても「観もせずに何していたんだろうオレ」みたいなことを思い返すきっかけにもなりました。

「観てもないのに」というのは当時の貴重な証言だと思います。私が『私のはなし 部落のはなし』の上映について心配したのは、あの映画が上映されるとともに映画に対する批判の声が出てきたんですよね。これは『橋のない川』と同じようになるのではないかと、私はすごく憂いたんです。また同じように「これは差別映画だ」ということになってしまったら、これは大変だと思ったから。

『橋のない川』もいま観たら差別映画ではなかったと自己批判している人が出てきていますけど。『世界』や『部落解放』でも、作品の意義を伝えたく、満若さんとの座談を組んで取り上げてもらったんでとてもありがたかったです。

『私のはなし 部落のはなし』上映イベントにて。

左・満若勇咲監督(撮影/朝山実)

🌖黒川さんは、満若勇咲監督の10年前に撮られた前作『にくのひと』は観ておられるんですよね? 一部の運動関係の人たちの抗議の声で劇場公開を断念しています。「映画」として観た場合、屠場の仕事とそこで働くひとたちのことを丁寧に描いている。差別を助長する意図など皆無なのは明快なのに、結果として封印されてしまったのは残念だと思います。

『にくのひと』は、部落解放人権研究所の高野山の夏の研修の場で上映会をやっていたんですよね。その場では誰も何も問題があるなんて言っていなかったんですよ。私は別の機会に観ました。

明らかにこれは人権侵害の差別だというもの以外、一般的に、そして特に芸術作の場合「何が差別で何が差別でないか」の判定は受け止める側の主観で、むずかしいところがありますね。

🌖そうだったんですね。

では、そろそろ「狭山」の話に戻りましょうか。

(後編につづく)

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。