『ジュリーがいた』を書いた島﨑今日子さんの公開インタビューを行います

上野、田原町の本屋さんで、公開著者インタビューの第2弾を行います。

インタビュー田原町01から02へ

東京・上野。最寄り駅・田原町から3分の個性的な本屋さん「Readin‘Writin’BOOKSTORE」で、著者をゲストに公開インタビューの二回目を行います。

01は、

6/10『芝浦屠場千夜一夜』(青月社)を書かれた山脇史子さんをお招きしました。

【終了しました】『芝浦屠場千夜一夜』はなぜ書かれたのか? – Readin’ Writin’ BOOKSTORE (readinwritin.net)

知名度のない聞き手と、初めて本を出した著者。イベントに、お客さんが来るのだろうか?

そもそもジブンはあがり症で、人前で話すなんてできない性分なのに、、、

という不安いっぱいのスタートでしたが、幸いにも当日は配信を含め30人ほどのご参加をいただきました。

質疑の時間にも、しっかり読み込んでこられたとわかる、作業場の「におい」に関する質問、参観に来られていた現在芝浦で働いている若者にも加わっていただき、「食肉」の現場に対する理解が深まるやりとりがありました。終わってしばらくは慣れないことにひとり反省会モードでしたが、参加されたライターのワニスキーさんのレポートに勇気づけられました。

「芝浦屠場千夜一夜」を読んだ|ワニスキー (note.com)

公開の場でインタビューするなんて、冷静な判断ができていたらやらなかったと思います。

30年間、作家さんのインタビューを続けてきた「週刊朝日」が休刊した直後。取材し発信する場を失うことになり、それでもこの著者に話を聞いてみたいと思い、相談のメールをお送りしたのが田原町の本屋の落合さんで、すぐにokが出たんですね。

それまで書店に足は運んでも、とくに話したこともなかったのですが。編集に関わった『「私のはなし 部落のはなし」の話』の満若勇咲監督がゲストのイベントの相談を落合さんから受けたところだったので、あつかましくも持ちかけてみたのでした。

実施が決まって、あ、やばい。インタビュー中に声が裏返ったり、指先が震えると嫌だなあという心配で頭の中はイッパイ。これまで仕事でやってこられたのは、現場にはカメラマンや編集者を含めても4人くらいだから、なのに、何でと不安がわきあがってきましたが、もう遅い。

ふだんどおり事前の打ち合わせは行わず、著者の山脇さんとは当日、会場で初めてお会いしました。

フリーランスのライターでありつつ「食肉」にする仕事の「見習い」として通いはじめるのが30年前。一人前として認められるまで7年間働いた後、いったん離れたものの、どうしてもあの時見聞した人たちのことを書きたいと執筆したのが『芝浦屠畜千夜一夜』。30年後に出来事を本にするというのが新鮮に思え、執筆の背景を聞いていくという流れでした。

30年も前の出来事であるにもかかわらず、昨日今日のことのよう書かれている。しかも驚きだったのは、当時の取材メモを見返したりはしなかった。そもそもメモがとれないほど、目の前の世界に圧倒されたという。

しかし、それって本当なんだろうか?

傍で話をうかがいながら、不思議でならず。それほどにリアルに屠場の様子、とくに会話が描けていたということですが。

そもそも取材しようと通ったライターが、メモを取らなかったら失格でしょうに。山脇さんの答えはライターの仕事をしてきているジブンとしては、首をひねるものでした。

職人の手つきやリアルな会話の再現の秘密は、「昨日の日記を書くつづきで、30年前のあの日のこと書いていった」「あとで昨日の日記を削除した」という。

小説家のひとを取材し、「突然、神様が下りてくるんです」と語るのは見慣れているので、そういう「独自な書き方」のひとつと受け止めようとしました。

もうずいぶん前になりますが、「ひとり芝居」のイッセー尾形の演出家だった森田雄三さんたちが「身体文学」と名付けた、一週間ほどのワークショップで「誰もが作家になれる」という無謀な(演劇の専門家ではあっても、小説の実作者でも編集経験もないのに)小説教室を立ち上げから見てきたことがありました。

ほとんど創作経験がないどころか考えたこともなかったけど「一週間くらいなら、参加は無料だし」と劇場に集まって来られた老若男女数十人が没頭して書き始めるという不思議な光景に立ち会うことがありました。

指導の仕方が変わっていて、まず、ウンウン苦しんで書きあげた原稿を捨てる芝居をする。

演劇人らしい、しぐさから「作家」の創作を疑似体験してみようというもので、わいわいがやがやニワカ春樹、漱石や太宰になりきり原稿を撒きちらすことから始まり、いくつかの試行錯誤を経たのちには「自分」にとらわれず、記憶の底にある「他者」を思い浮かべ書き出すことができたひとが、次々と作品をつくりだすのを目にできました。

山脇さんの「昨日の日記」から、そのときのことを想起したりもしました。

その後の山脇さんの話で印象深かったのは、何社か原稿を持ち込んでは断られ、刊行が決まった出版社に提出した原稿には「小説」とタイトルに前書きしていたということでした。「日記の続きとして書く」という作法にもつながるもので、ようやく合点がつきました。

山脇さんには、どうしても書き残したいひととの記憶があり、それがルポルタージュであるのか小説であるかは二次的なこと。30年経っても「私」の視点で、ことの正確性などよりも、やりとりした「記憶」を書くということが大事だったのでしょう。

面白いのは「小説 芝浦屠場」として提示された原稿を読んだ編集者が、タイトルに付されていた「小説」を省き、ノンフィクションの本として出しましょうと提言されたことです。

本のカバーは白地にタイトル文字のシンプルのデザインです。が、よく見ると、うっすらと「汚れ」が見える。

青月社は、ビジネス本を中心にしている会社で、こうした社会派要素の高いノンフィクションを刊行するのは初めてとのこと。しかしながら装幀のこだわりように編集者の意気込みを感じたので、会場に来られていた担当の笠井さんに「装幀のデザインがいいですねえ」と伝えると、「ありがとうございます。わたしがデザインしました」

えっ!?

笠井さんは、もともとデザインの仕事をされていたそうで、タイトルの書体選びととともに、屠場の屋内を連想させる清潔な中に経年がうかがえる壁の「白」に近づけるためブラシを加えたとか。デザイを説明する顔が楽しそう。工夫に造本愛を感じました。

隣はアサヤマが今年編集した本

そして、こりずに2回目、あがり症の不安はありますが、

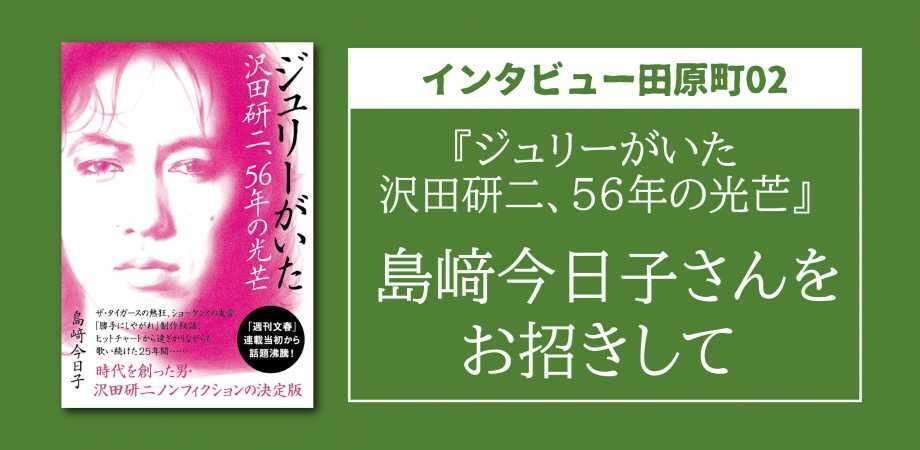

『ジュリーがいた 沢田研二、65年の光芒』(文藝春秋)の出版を記念し、著者の島﨑今日子さんをお招きし、この本を書かれるまでをうかがう会を催します。

【インタビュー田原町02】『ジュリーがいた 沢田研二、56年の光芒』 島﨑今日子さんをお招きして | Peati

タイトルにもあるように、スターをめぐる評伝です。

380頁をこえる(小さな文字でぎっしり)本書を読みと終えるのに、数日を要しました。明かされる逸話の断片にふと、あの頃は、と私的な記憶を手繰ってみたりしていたからです。

たとえば、バックバンドのオーデションに受かったベースマンのインタビューでは、リーダーの井上堯之から沢田研二と仕事をするにあたり、このような心構えを教えられたという。

「今ここに封筒が百枚あって、『沢田、明日まで住所と名前を書いて、切手貼っておいて』と言われると、あいつは『なんで?』とか言わないで、『はい』と言って、それを一生懸命百%、百二十%こなす、沢田はそういうやつなんだ。自分の仕事を確実に成し遂げるというプロ意識の持ち主で、本当に真面目で謙虚なやつなんだよ」

(「第7章 レゾンデートルの行方」より)

新メンバーとなった彼の、その言葉を痛感させられる場面についての証言がつづきます。

ひとが何を覚えているのか。

スターらしくはない、小さなエピソードを「余談」として取材者に語る。それを原稿に記す。そうしたキャッチボールが本書では随所に見られます。

この本は「ジュリー=沢田研二」の評伝であるとともに、1960年代から今日まで、半世紀以上の「時代」のうねりを俯瞰、ときに接写で迫った記録です。

よくある芸能人ものと大きく異なるのは、二つ。

ひとつは、ときに生涯のライバルと意識しあった「ショーケン=萩原健一」を語るパートに多くの紙幅を割いていること。まるでショーケンの評伝なの?と表紙を見返すほどに。

芸能界入りのきっかけとなる内田裕也や、歴代マネージャーをはじめ「スター」のブレーンとなってきた人たち、熱烈なファンらを訪ね歩き(氏名表記のあるものだけでも69人)、さながら大河ドラマを読むよう。しかも、ひとりひとり、語り手のバックグラウンドが見えてくるのです。

もうひとつは、空手や野球に没頭していた少年時代から「タイガース」、ショーケンとのツインボーカルバンドの「PYG」、ソロ歌手、熱烈に恋われての久世光彦のドラマに出演など、時代時代のジュリーを描きながら時代情況を詳しく活写しているところです。

デキゴトの羅列ではない。たとえば71年1月24日、タイガース解散コンサートが武道館で催されていた「その日」、奇しくもすぐそばの九段会館で催されていたある集会のことを探索せずにいられない。書き手の広角アングル、「ジュリーのいた時代」のカオスをまるごと描き込まんとする貪欲さがうかがえる一幕です。

さらにもうひとつ付け加えたいのは、「語り手」に物故者が少なくないこと。初期を支えてきたマネージャーで、メモの類を処分して亡くなったという「父」を息子が語る場面からは、ジュリー以上に「仕事人」に徹したこの人物への興味が増します。

ほかにも10余年前に別の取材で聞いた話が組み込まれるなど、抑制的で丁寧な取材を重ねてきた著者自身の半生伝としても読めてしまう。

島﨑今日子さんは、これまで執筆対象を「女性」に絞りこみ、多くの人物記を書きつづけてきています。異例なことに「男性」に挑んだのが、ジュリー。

ネタバラシになりますが、待てども、待てども、肝心のジュリーは姿を現さない。まるで「ゴドー」が現れるのを待つかのように。取材は受けないというジュリーの表明を受け、主役の「ことば」を欠いたまま、それでも尚スターと「時代」を過ごした市井のひとたちの「話」を丁寧に採取し、膨大な資料を紡ぎ、赤い空白を埋めるように一点に向かう筆運びにはロードムービーの感さえ漂います。

結果、本人の言葉がないことが、本書の僥倖となっています。

対象と適切な距離をとり続けるのは取材が長期にわたるほど、難関です。会えない、会わないことが著者を長征に奔らせ、称賛一辺倒に偏らない重厚な人物伝を構築させています。

「週刊文春」での企画着手からでも4年。紆余曲折。歳月をかけてでも「書こう」と決めた、その舞台裏を聞いてみたいと考えています。

参観していただけましたら幸いです。

話す人

島﨑今日子(しまざき・きょうこ)さん

1954年、京都市生まれ。ノンフィクションライター。

著書に、『森瑤子の帽子』『安井かずみがいた時代』『この国で女であるということ』『だからここにいる』などがある。

とくに著者の人物記のアンソロジー『この国であるということ』(2006年ちくま文庫刊)の中には、「AERA」誌「現代の肖像」に書いた「中島みゆき」が収録されている。本人のインタビューと数十人の周囲の証言で構成する連載企画にしては、肝心の中島みゆきは最後まで登場しない。肖像用の写真掲載もないという異例な記事ではあるが、島﨑と担当編集者の意気込みがなければ成立しなかっただろう。『ジュリーがいた』を読むに際し、同書に収録されているもう一編「田岡由技」はあえて周囲の声に頼らない、本人の独白とも想わせるルポ密度の濃さにおいては秀逸である。重版を切望する。

聞き手

朝山実(あさやま・じつ)

1956年兵庫県生まれ。書店員などを経て1991年からフリーランスのライター&編集者。

人物ルポを中心に今年5月に休刊した「週刊朝日」で30年間「週刊図書館」の著者インタビューに携わってきた。

著書に『父の戒名をつけてみました』『お弔いの現場人 ルポ葬儀とその周辺を見にいく』(中央公論新社)、『アフター・ザ・レッド 連合赤軍兵士たちの40年』(角川書店)、『イッセー尾形の人生コーチング』(日経BP)など。

編集本に『「私のはなし 部落のはなし」の話』(満若勇咲著・中央公論新社)、『きみが死んだあとで』(代島治彦著・晶文社)などがある。

ps.

たくさんの参観者。笑い声の中で無事終えることができました。下記noteに報告のまとめを載せました。

【保存版】インタビュー田原町02『ジュリーがいた』の島﨑今日子さんに聞きました |朝山実 #note https://note.com/monomono117/n/n609450e45789

この記事が参加している募集

最後までお読みいただき、ありがとうございます。 爪楊枝をくわえ大竹まことのラジオを聴いている自営ライターです🐧 投げ銭、ご褒美の本代にあてさせていただきます。