デザインなんて語れない 2/3

こちらの続きです

そしてまんまとコンプレックスになる

「君らの名刺の肩書きにデザイナーといれよう」

就職して何年かしたある時、会社から思い付きのように今さらな提案が出てきてハッとした。

いや、ゾッとしたが正しいかもしれない。

部署の仲間たちは嬉々として旧版の名刺を使い切り「デザイナー」と入った名刺を手にしていたが、曖昧な意味で浸透してしまっているデザインという言葉を使えなくなっていたわたしは、旧版の名刺を使い続けた。

実はこの話以前に、その言葉を使うことをやめてしまったきっかけがあった。

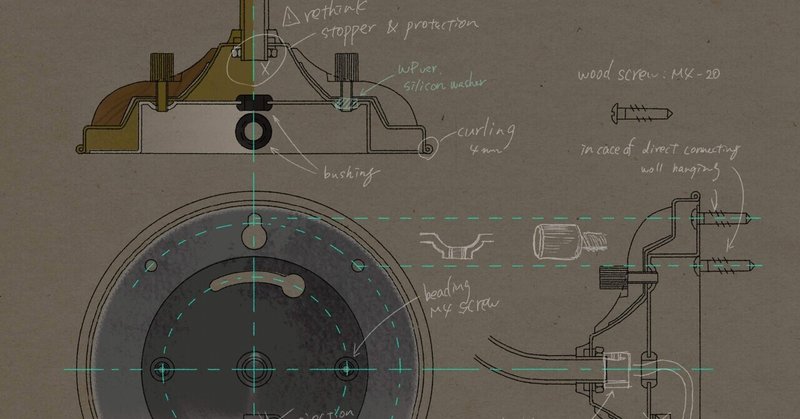

当時勤めていた会社に、あるインテリアショップから製品開発の依頼がきたことがあった。いわゆるOEM開発(製造は他社に任せるが、自社の名前で製品を売ること)というやつである。

ブランドイメージの強化を図って、海外の新進気鋭(海外の若手デザイナーに何故か絶対につくワード)の女性プロダクトデザイナーにデザイン案を依頼したので、それを製品化して欲しいという要望だった。

届いたのは平面イラストが2、3枚。

どれもパッと見る限り実現不可能そうである。

製造業では、デザイナーと設計者がケンケンガクガクしながらより良いものを作っていくという話はよくある事だ。そこに営業も入って三つ巴になったりもする。

しかし、そのケンケンガクガクも「無理を承知」が重要なのである。

その上で、それでも売上のためだとか、商品の美しさだとか、作業難度や歩留まり(ぶどまり/材料の使い回しや数の都合)だとか、それぞれの譲れない部分を主張し合い、落とし所を決める。

だが、その時届いたデザイン案は買い切り。つまり構造的な問題や仕上げの確認をするのは、依頼してきたショップとなる。

この後どうなるか。

デザイナー「デザインしたよ」(退場)

インテリアショップ「最高!これ作ろう」

メーカー「構造上、ナットもワッシャーも必要なのでここの幅はこれくらいになりますね」

インテリアショップ「デザインと違うなぁ」

メーカー「ここを溶接するとメッキで仕上げられないですが、、、」

インテリアショップ「デザインと違うのはちょっとなぁ」

メーカー「、、、どうしますの?」

インテリアショップ「なんとかデザイン通りでお願いしたい」

メーカー「、、、」

お金をかけて海外デザイナーに依頼して、彼らが素晴らしいと感動した上でもってきた製品である。

そうなると、デザイン通りのものが上がってこないことに納得しない。

いや、正確にはそれ以上の判断が出来ないのである。

ものづくりの現場においてのケンケンガクガク。いわゆるこだわりだったり譲れない部分だったりというその開発秘話が美談となるのは、重ねていうが、「無理を承知」があって、挑戦があり試行錯誤のすえ完成に至ったもので語られるのが本来である。

この依頼の場合、まずデザイナーが無知であるために無理を承知するフィールドに立っていない。

彼女が描いたのは「絵」であり「デザイン案」ではないと言えば分かりやすいだろう。

インテリアショップはいわば彼女の「絵」を購入したのである。

「絵」として描かれたものが工業製品として生み出せるか。

当然、出来る事もあれば出来ない事もある。

出来る事もあるのが厄介だが、要はこれをデザイナーの仕事としてどう考えるかである。

初めに出てきたものが例えば「絵」であっても「デザイン案」にもっていけるなら、それは過程として真っ当だ。

そういう経験を繰り返し、その枠を理解して最適解に導ける能力がデザイナーには必要なのだ。だからデザイナーは現場にいる必要があるし、初めて着手するカテゴリーであっても、作るものの構造は多少なりと理解している/していく必要がある。

と、わたしは思っていた。

ただ、こういう話はまあよくあることで、この時が初めてでもない。スケッチだけであとは製造や制作に丸投げ、もしくは上のようなインテリアショップと同じやりとりするデザイナーもいる。

最悪なのはあがってきてから再登場して散々言ってくるパターンである。

そうならない為に現場に入るのが、他でもないデザイナーの仕事なのだ。

さらさらと描いたものでも今までの経験が載っているから価値が生まれる、というアートの世界線とは本質的に違う仕事なのである。

そう、アートとは真逆の仕事なのだ。

この仕事は冒頭にも伝えたように、創造性なんかと結びつくせいか、花のある仕事という印象をふりまきがちである。

しかし、内側に入るとまさかまさか。

素材、規格、加工、仕上げ、構造、耐熱/耐水/耐候性?、、、試験、法律、検査、現場指導、海外折衝、原価交渉、納期管理、、、。ええ、ずいぶんと知識と経験が必要じゃないですか。

この事件(というほどでもないが)は、やっぱり自分の中では引っかかるものがあった。

なんせ新進気鋭の彼女は、海外で名の通るデザイナーだ。

そして、デザイナーという職業は海外でこそ評価も地位も高く、それは当然実力も伴ってのものだと、わたしはそう思っていたから。

「デザインってのはそういう事じゃない」

いつぞや耳から入った言葉が、不意に脳裏に浮かんだが、わたしはそれを偉そうに言いたくない。誰かのそれに対して言うべきではない。と、思っていた。

願わくば、自分がその素晴らしさに気付かされたように、誰かの心に火を点けるように、適切な表現で口にすべきだと思っていた。

しかし、未熟者であったわたしは、結局考え悩んだ末、デザインという言葉自体をあまり使わなくなってしまっていた。

「照明器具の企画と開発の仕事をしています。」

あれ以来、どこにいってもこのように自己紹介していた。

誤解のないように言っておくが、そういうデザイナーと一緒にされたくないという意味ではない。

一度理解したはずの言葉に、迷いが生まれていた。

そんなものを、自分を表現する為に使うのは少し気が引けた。

にも関わらず、他者と円滑にコミュニケーションをとるためだけに、相手の理解の枠で使うというまさに諦めのような使い方をしていた。

なんせこれを言えば話がはやい。

「開発って、、何?」

「え〜っと、デザイナーっていうことです」

「えっ!すごいやん。カッコいい」

わたしの中では漠然とした言葉にも関わらず、イメージは世間に浸透しているがゆえに瞬時に伝わる。

「すごいやん」とは何を評価されてるんだろう。「カッコいい」とはどういう事だろう。

あの海外デザイナーとショップのやりとりもこんな感じだったのだろうか?

こんな感じで一目置かれる「デザイナー」ってどれだけポジティブな印象を与えているのだろう。

、、いや、自分が何者かなんて、他者からすればイメージくらいで良い。

基本的に大半の関係はこれにて幕引きなのである。

そう言い聞かせつつも、自分が出来ることを自分でぼんやりさせているようなこの行為は、訳のわからない不安と同時に、憧れを抱いた言葉をぞんざいに扱っているような罪悪感も生まれるという、なんとも心がチクチクするものであった。

まさか、こんな風にデザインという言葉を使う日が来ようとは。

このままこの仕事を続けることが出来るのか?と不意に思ったわたしは、今まで見たこと、読んだもの、過ごした場所をたどり、そして自分が今ものづくりに関わるきっかけとなった、大工である父に仕事の話を聞いた。

父はその時、既に病床に伏していたが、聞かせてくれと言わずとも、最後の最後まで仕事の話ばかりしていた。

そして気付いたこと。

わたしは確かにあの当時「デザイン」という言葉に熱を上げた。しかし、火種があったから燃え上がったのだ。

よくも耳にする初心にかえるというのは、まさにこういう状況になって初めて、自分ごととして腹落ちするのだった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?