東京名物百人一首(11) 集古會/歌舞伎座/日比谷大神宮/ 芝神明

平兼盛

しらぶれば 古色に出にけり わが会は

物の好なる 人ぞ集る

【元歌】

忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は

物や思ふと 人の問ふまで

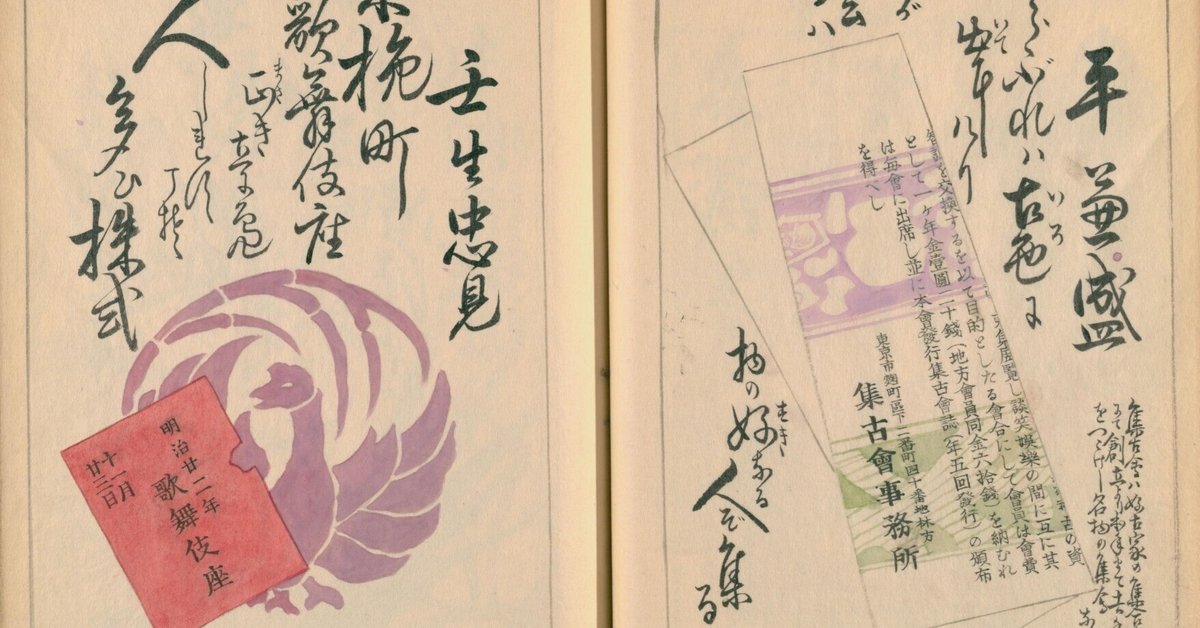

集古會は好古家の集合会にて、創立より本年まで十一か年をつゞけし名物 の集會なり。

… 覧し、談笑娯樂の間に互に其 ●● を交換するを以て、目的としたる會合に して、會員は會費として一ヶ年金壹圓二十錢(地方會員同金六拾錢)を納むれば、毎會に出席し、並に、本會發行集古會誌(年五回發行)の頒布を得べし。

東京市麹町區下 二番町四十番地林方

集古會事務所

※ 「集古會」は、明治二十九年(1896年)に創立された好事家の会。『東京名物百人一首』の著者である清水晴風氏も、集古会に参加し世話人を務めたそうです。

参考:『集古会誌乙巳(3)』(国立国会図書館サーチ)『集古會誌』(NII学術情報ナビゲータ)

壬生忠見

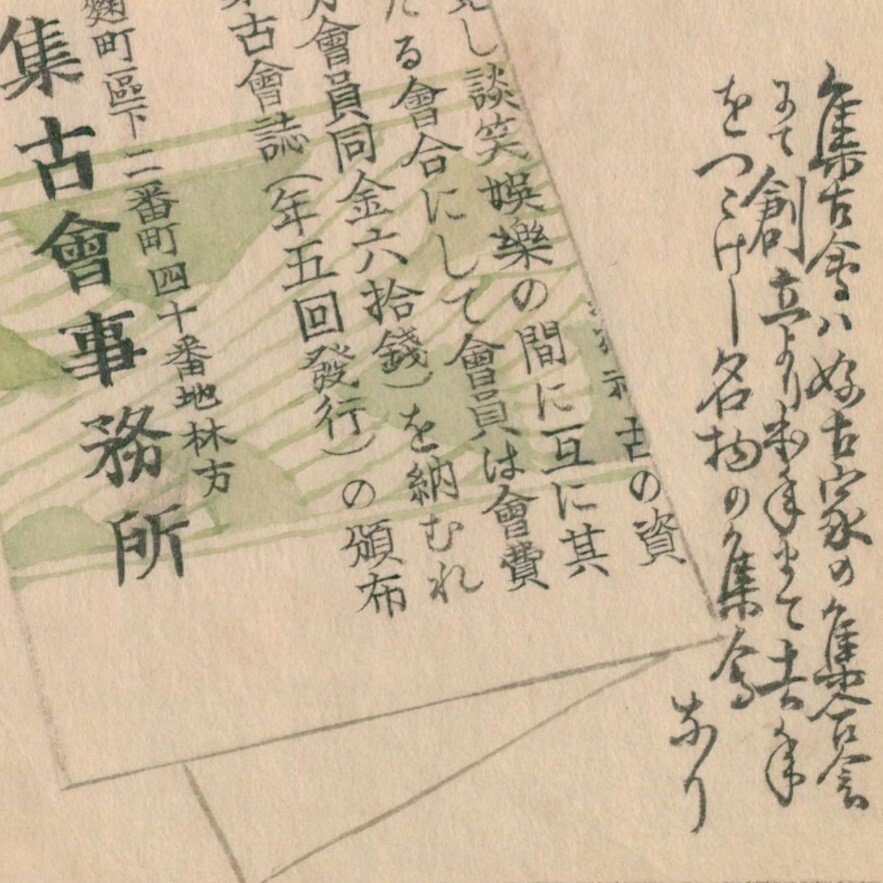

木挽町 歌舞伎座正き 立に●●

人しれずこそ 多ひ株式

※ 「木挽町歌舞伎座」は、明治二十二年(1889年)に木挽町で開場した初代歌舞伎座のこと。

※ 「多ひ株式」は、明治二十九年(1896年)に歌舞伎座株式会社になったことを指していると思われます。

【元歌】

恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり

人知れずこそ 思ひ初めしか

明治廿二年十一月廿三日

歌舞伎座

※ 「明治廿二年十一月廿三日」は、初代歌舞伎座(木挽町)の開場日にあたります。紙片の後ろに描かれているのは、歌舞伎座の座紋「鳳凰丸」です。

参考:松竹Webサイト「歌舞伎座の歴史」

清原元輔

契りきな 固めは神の 御前にて

末はます/\ 波風はなし

※ 神前式のことを題材にした替え歌です。

【元歌】

契りきな かたみに袖を しぼりつつ

末の松山 波越さじとは

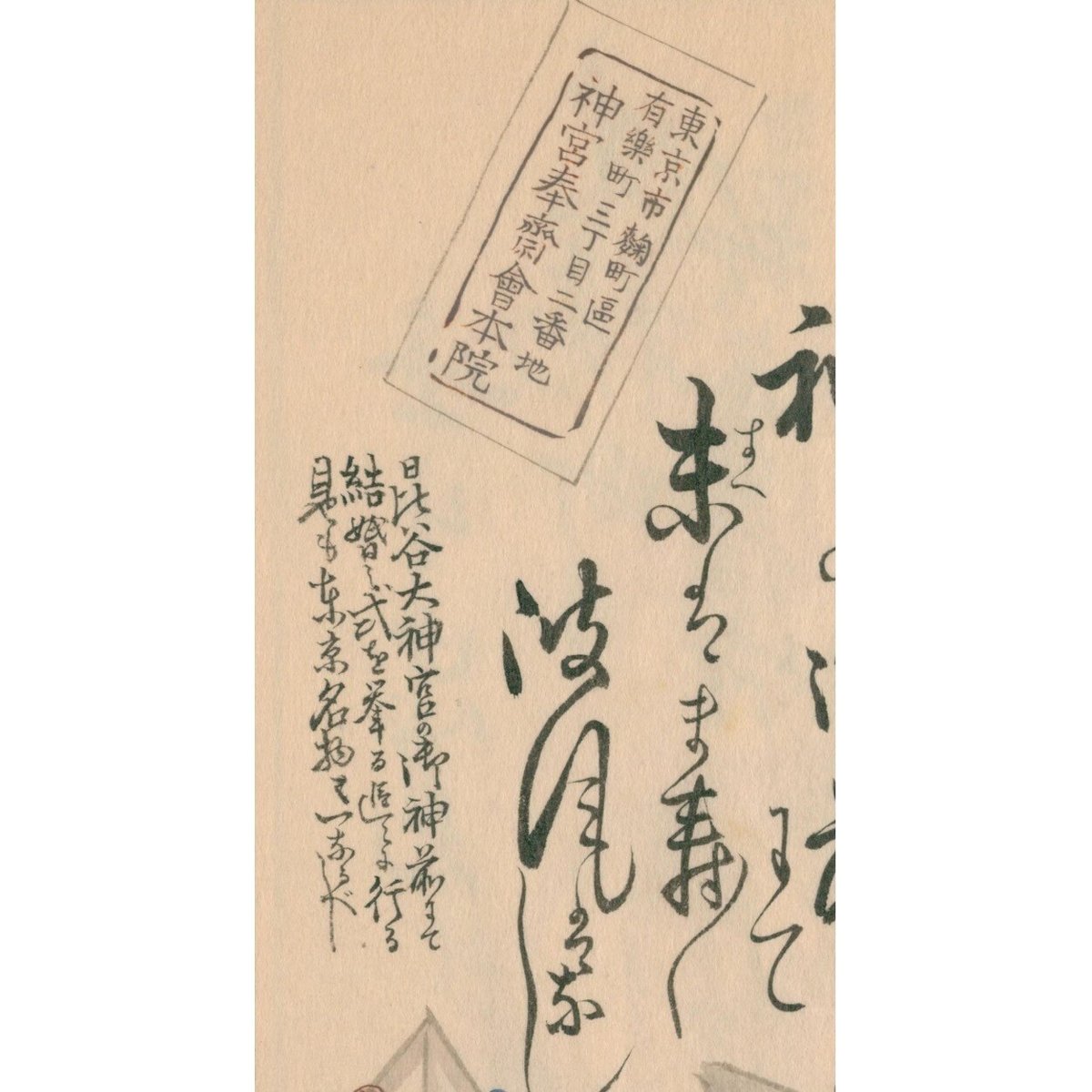

日比谷大神宮の御神前にて、結婚之式を挙る追々に行る。是も東京名物 ● 一なるべし。

東京市麹町區有樂町三丁目二番地

神宮奉齋會本院

※ 「日比谷大神宮」は、東京における伊勢神宮の遥拝殿として明治十三年(1880年)に創建された神宮、現在の東京大神宮。神前結婚式の創始であるそうです。

挿絵に描かれているのは、屠蘇器の銚子につける「雄蝶 雌蝶」の飾りです。中央が山になっているのが雄蝶、谷になっているのが雌蝶です。

男蝶

中納言敦忠

あんころの 餅の風味に くらぶれば

昔しも芝の 名取なりけり

【元歌】

逢ひ見ての 後の心に 比ぶれば

昔は物を 思はざりけり

※ 「あんころの餅」は、ひと口サイズの餅を小豆餡で包んだもの。あんころ餅。

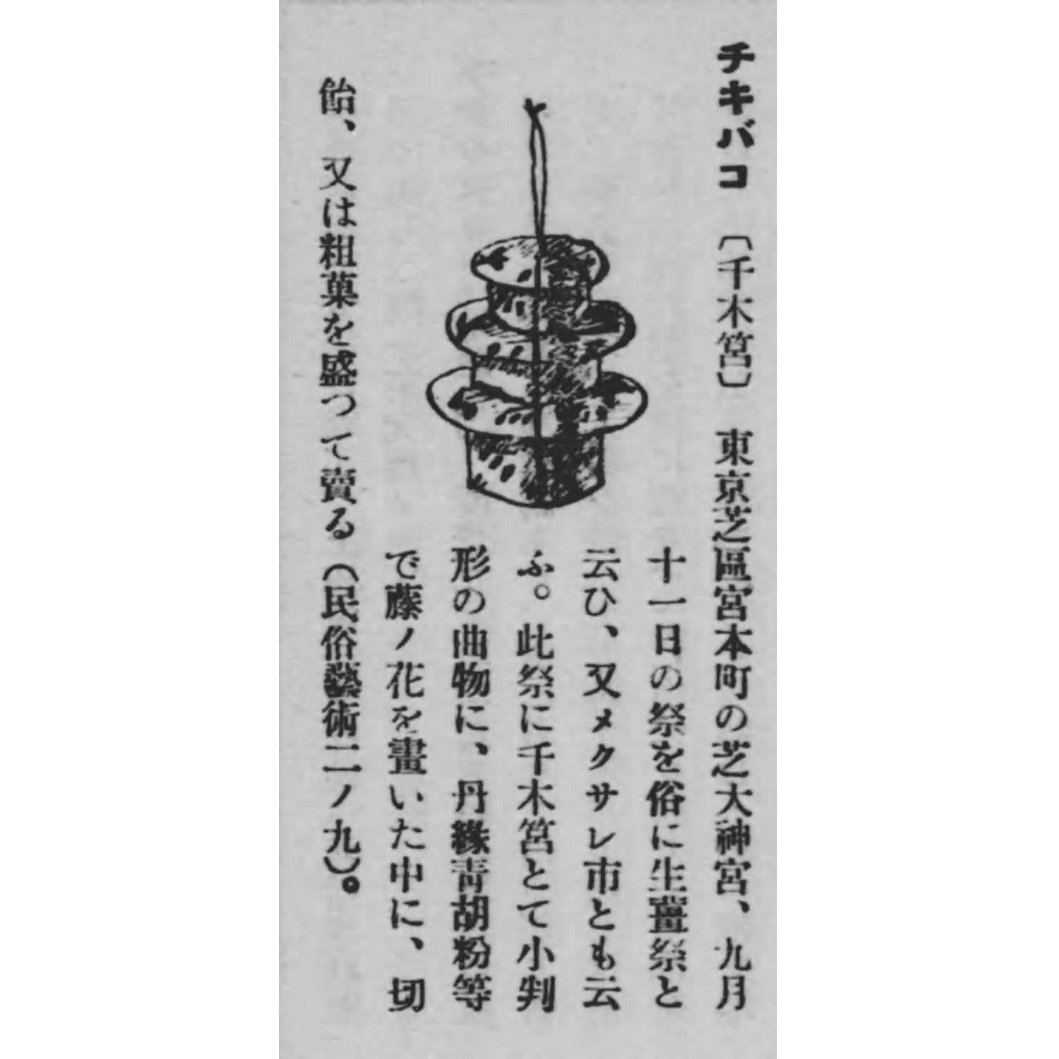

芝宮 太々餅

※ 「芝宮」は、芝神明(現在の芝大神宮)のこと。

※ 「太々餅」は、芝神明の前にあった汁粉屋で、名代「太々餅(代々餅)」が評判であったそうです。

太々餅(芝區宮本町)

神明の前にある汁粉屋にて、代々評判重ねたる旧家なり。此家の名代「太々餅」と称するは「あんころ餅」の一種にて其の甘味無類なり。其他汁粉、雑煮等何れも賞賛すべき價直あり。

また、芝神明の祭礼「だらだら祭り(生姜祭り)」で授与される千木筥と生姜も描かれています。

千木筥は、藤の花を描いた小判型の絵櫃を三段重ねにして紐で束ねたもので、中に切飴や粗菓を入れて売られたそうです。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖