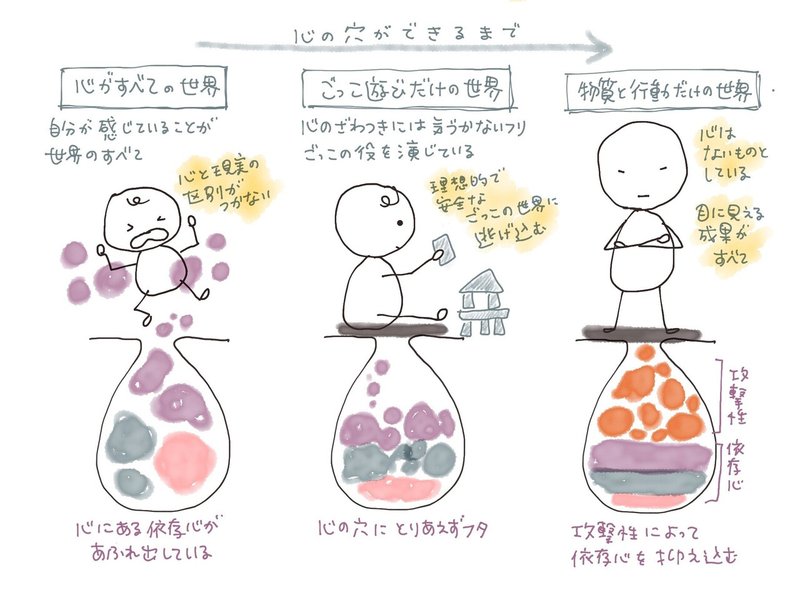

心の穴はどうやってできたのか

未解決の依存心を溜め込む「心の穴」のことを書いています。

今回は「心の穴はなぜできるのか」についてです。

「心の穴」は、成長と共に形成されていきます。

溜め込まれた依存心も、感情の蓋としての攻撃性も、生まれたときからそういう状態であったわけではありません。からだの成長と共に心も成長していくわけですが、「心の穴」はそのプロセスの中で形成されたものです。

心というのは「その人が世界をどう見ているか」を映し出すものです。

心に怒りしかなければ、その人にとって世界は「自分を怒らせてばかりのけしからんところ」ということになります。他人も環境も許せないことばかり。自分が今いる世界を、腹立たしいばかりの場所だと思っているということです。

心に悲しみしかなければ、その人にとって世界は「辛いことばかり起こるところ」です。空が晴れることはなく、景色は鈍く重たい色をしている。こんな世界に生まれるんじゃなかった、と思うこともあるかもしれません。

心とはつまり、「自分が今生きているこの世界の地図」であるわけです。

何もわからない赤ん坊の状態から大人になるまで、人はさまざまな経験を通して「この世界の地図」を心に描いていきます。

他人は安全なのか、信頼できるのか。危険なものはどこにあり、どこへ逃げればいいのか。乗り越えた先には何があるのか。自分はそもそもこの世界に歓迎されているのか。自分の居場所はあるのか。

自分が経験したあらゆるできごとを感情と共に、地図に描き記していく。その地図は、大人になってからの人生を生き延びるためにとても重要なものです。世界とはどのようなところなのかを知らずして、生き延びることはできません。

「心の穴」は、地図を描いていくプロセスの中で形成されたものです。

①心がすべての世界

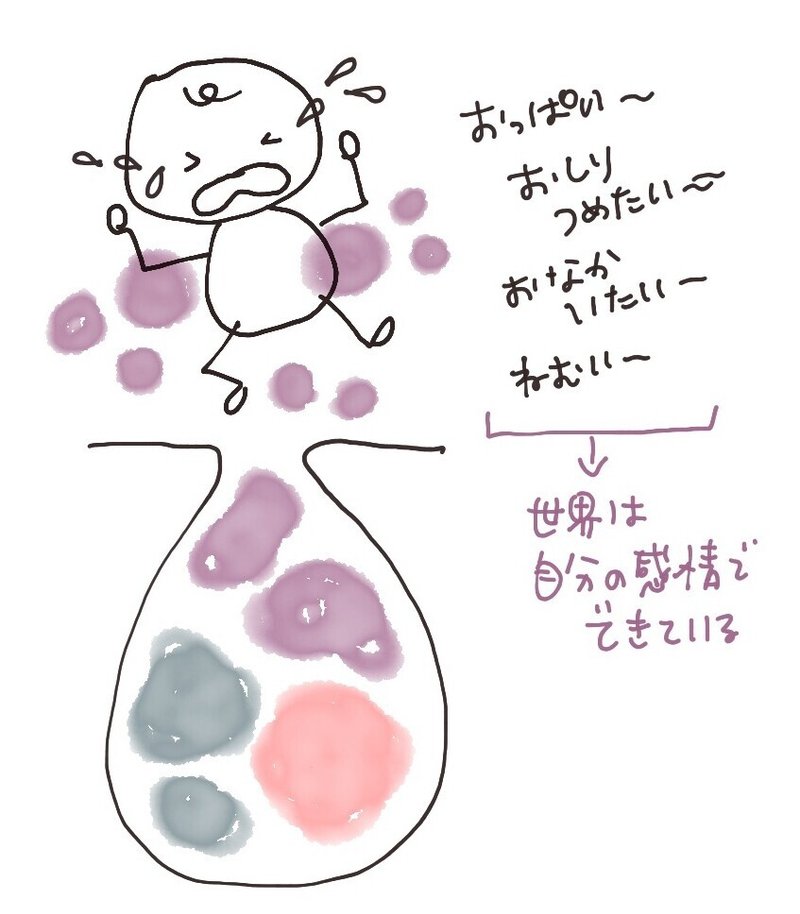

この世に生まれ落ちたとき、赤ん坊には感情があります。

当たり前のことですが、生まれたばかりの赤ん坊は依存心を抑え込んだりしません。周囲からむしろ歓迎されます。誕生の瞬間、赤ん坊が産声をあげると大人たちはよろこび、安心します。元気に生まれてくれた、この世界にようこそ、というわけです。

赤ん坊は泣くのが仕事。つまり「自分の感じていることを外に向けて発するのが仕事」です。

不快、気持ち悪い、嫌な感じ、怖い、わからない、不安。

こうした感情を、赤ん坊は思いきり表現します。「助けて!なんとかして!気持ち良くして!不安をおさめて!怖いことしないで!」という依存心を、外に向けて発します。つまりオギャー!と泣くわけです。

この時期、赤ん坊にとっては「自分が感じていることが世界のすべて」です。世界とは自分の心そのもの。おっぱいが飲みたくて泣く、そのとき赤ん坊の世界には「お腹がすいた」しかありません。

赤ん坊には、心と世界の区別がついていません。ただ「心がすべての世界」。とてもシンプルな世界構造です。

もちろん母親(あるいは養育者)は存在します。ですが、そもそも赤ん坊は母親の胎内に40週もいたわけなので、母親は他者ではなく「自分と一心同体の存在」です。自分の心と世界とが一体化している赤ん坊にとっては、母親も一体化した世界の一部です。

この時期には、依存心の源としての「心の穴」は存在していますが、蓋もなく、清らかな泉のような状態です。そこから不快さという無垢な感情が、こんこんと湧き出しています。

泣くのが仕事の赤ん坊にとって、不快さを訴えることは、健全な感覚を持っていることの証です。依存心を外に向けて発することによって、母親が駆けつけ、あやしたりお世話したりしてくれるからです。

不快さを感じる→助けを求めて泣く→母親が応えてくれる→不快さが消える

このサイクルをくり返すことで、赤ん坊の心には「ここは自分を歓迎してくれているところだ」という地図の輪郭が描かれます。まだ輪郭だけですが、他者と絆をもって生きていくためにとても重要な土台です。

一心同体だった母親を、ひとりの他者として、少しずつ意識しはじめるのもこの時期です。

「自分の心(感情)がすべてだったこの世界に、どうやら誰かいるらしい。」そのことに気がつきはじめると、母親とのあいだで感情のキャッチボールのようなことがはじまります。

赤ん坊が泣くと、母親が「おなかすいたよね〜今ミルク飲もうね〜」と声をかけます。ミルクを飲ませながら優しく見つめてくれます。赤ん坊も母親という他者を意識しながらミルクを飲みます。飲み終えたら「おなかいっぱいだね〜うれしいね〜」とまた母親が声をかけてくれます。

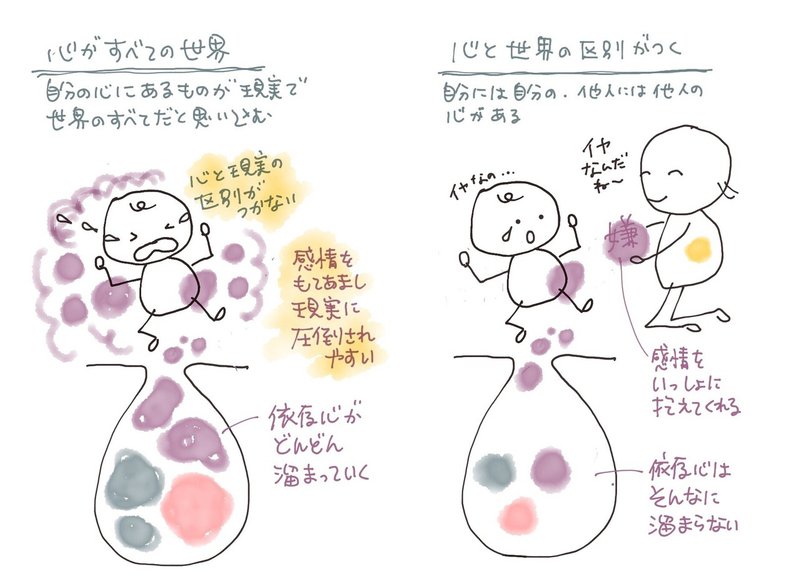

こうした感情のやりとりは、赤ん坊に「心をもった自分と、もうひとり自分の心ではない心をもった他者がいる」ということを教えます。

泣いている赤ん坊に「おなかすいたよね〜」と母親が話しかけるとき、赤ん坊の泣きたい気持ちに共感しつつ、それを言葉にして声をかけつつ、だけど母親自身はは泣いてはいない。むしろにこやかに優しく微笑んでいます。

「あなたの気持ちはとてもよくわかるよ。でも私にも私の心というものがあるよ」

母親は子どもの感情を映し出してみせながらも、まったく鏡のようにではなく、「その不快さは世界そのものなのではなく、あなたの心にある不快さなのよ」と教えてあげます。あやしたりお世話したりする中で、自然に行われる感情のキャッチボールです。

母親と感情のキャッチボールができた赤ん坊は、自分の心と世界との区別がつくようになります。

自分には自分の心があり、ママにはママの心がある(らしい)。自分がすごく悲しいときに、母親は泣いてはいない。でもちゃんと助けてくれる。

自分と他人はちがう存在である。しかし他者は自分を見守り助けてくれる存在でもある。信頼していいし頼ってもいい。でも一心同体ではない。

母親とのキャッチボールによって、赤ん坊はぼんやりとですが、人間関係のいろはについて学びます。心の穴から湧き出す依存心は、名前をつけて観察したり、手に負えないものは誰かと一緒に分かち合ったりすることで対処していけるものなのだと学びます。ひとつひとつ昇華できていくので、依存心はそれほど溜まりません。これは健全な心の成長です。

でも何らかの理由で、この感情のキャッチボールがうまくいかない場合もあります。感情のやりとりのラリーが中途半端であったり、母親が子どもに同調しすぎたり、あるいは無関心であまり共感を示せない場合です。

たとえば、赤ん坊が火がついたように泣き出したとき、どうしていいかわからないことがあります。うろたえた母親が、あまりにも泣き止まない赤ん坊を前についに泣いてしまいます。「いい加減にして!泣いたってわからない!」と叫んでしまうかもしれません。

取り乱した母親を見て、赤ん坊は「自分が泣いたらママも泣いている。やっぱり自分の心と現実はリンクしているんだ。この世界は怖いところなんだ」学びます。「自分が泣いたらママが怖い顔で叫んでいる。泣くのは良くないことなんだ。この感情は悪いものなんだ」と学ぶかもしれません。

たとえば赤ん坊の感情に無関心であったり、厳密なルールで子育てをしていたり、母親自身の共感力が低かったりすると、泣いている子どもはそのまま放っておかれます。いつまで泣いてもお世話してもらえません。

そのうち子どもは学びます。「泣いても無駄なんだ。もっと悲しくなるだけだ。自分の心は無視されて当然のものだ」。

たとえば激しく泣いたときだけお世話されたり、母親の気まぐれで放置されたり過保護にされたりすると、赤ん坊は「できるだけ激しく泣こう。かまってもらいたいときほど泣こう」と学びます。

どの場合も、「心の穴」から湧き出した依存心が昇華されることなく、どんどん溜まっていくことになります。感情をひとつずつ取り出して、名前をつけて観察するということができません。「依存心とは、自分を圧倒する手に負えない脅威である」ということが無意識に刻まれます。

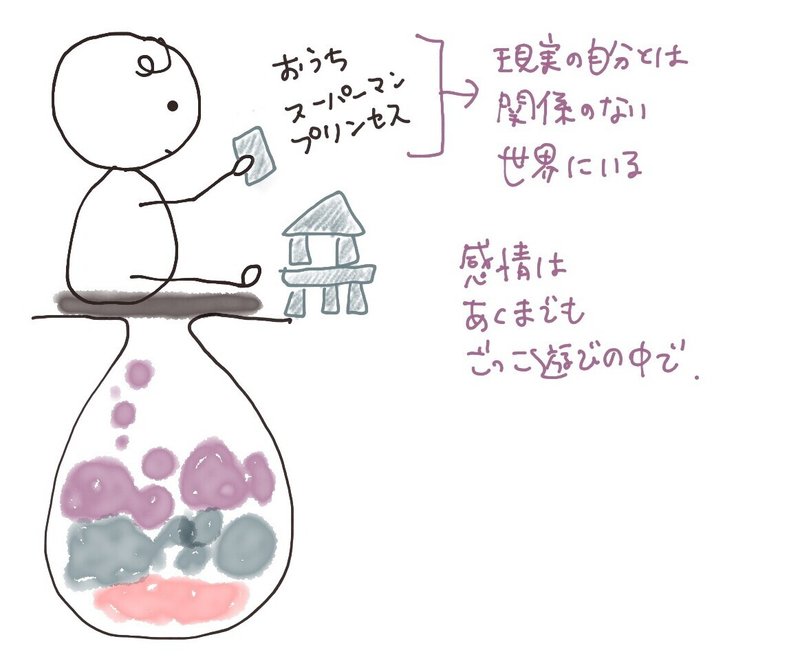

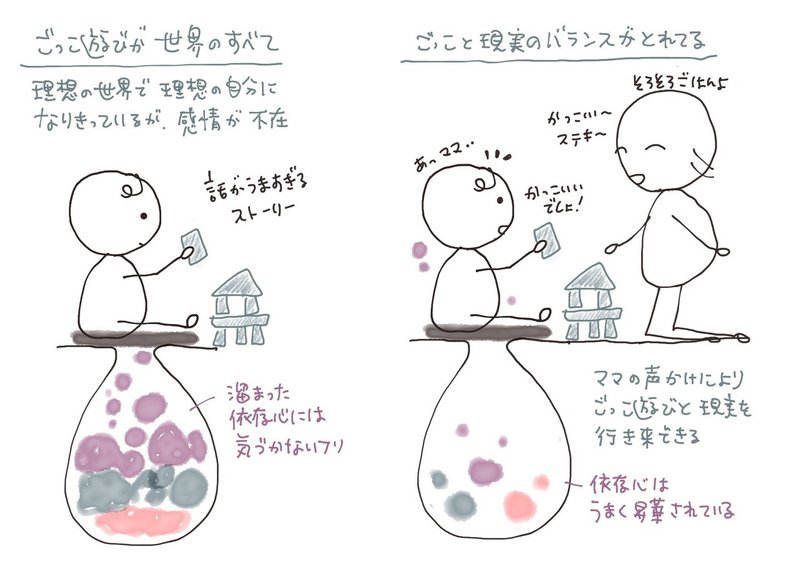

②ごっこ遊びだけの世界

赤ん坊から幼児になる頃には、さらにいろいろなことを学んでいます。世界の地図もずいぶん描き込まれてきました。

この時期には、いったん自分の心というものから離れて、ごっこ遊びに夢中になります。ヒーローだったりプリンセスだったり魔法使いだったり、現実の自分とはかけ離れた登場人物になりきったりします。ごっこ遊びの登場人物として「自分」の役をすることもありますが、ふだんの自分とは違う年齢、性格であったりします。

いずれにしても、ごっこ遊びの中では現実とは少し距離を置いています。

ごっこ遊びそのものはもちろん健全なもので、ある年齢になれば自然に始める遊びです。

幼児にとって世界は果てしなく広いところですが、いきなり冒険に出るわけにはいきません。絵本やアニメの中で見た世界に憧れつつも、現実にはまだまだ非力な子どもです。まずは半径50センチの小さなごっこ世界の中で、安全に、世界を経験してみる。いわば人生の予行演習です。

このとき、自分の感情には軽く蓋をしています。

たとえば泣き虫でグズグズする子が、ごっこ遊びの中で「ママ役」や「ヒーロー役」をするときに、「そんな弱虫なのにヒーローになれるわけないじゃん」などという意見はいらないわけです。パパママに抱きつかなければ一人で眠れもしない、ぐずったりダダをこねたりする、そういう自分はひとまず置いといて、理想の役になりきります。

ごっこ遊びのとき、自分の感情とは少し距離を置いているわけです。

このごっこ遊びで大切なのは、「たまには現実の世界へ戻ること」です。

健全な成長としてのごっこ遊びは、「これはごっこ遊びだ」ということを、心のどこかで知っています。夢中になりつつも、現実とのバランスがうまくとれています。

たとえばごっこ遊びの最中に、「だってボク弱虫だもん」「だって甘えんぼさんだもーん」というような、素の自分が出たりします。そうして本当に甘えたくなって、ごっこ遊びを中断してママのところへ抱きつきに行くこともあります。

つまりここでも、「少し離れた場所からごっこ遊びを見守る母親の存在」があるわけです。子どもの遊びを見守りつつ、現実のママとして声をかけたり、ときには一緒にごっこ遊びの登場人物になったり、「そろそろやめてごはんにしようか」と現実を持ち込んだりするのが母親の役割です。

一方で、ごっこ遊びに没頭しすぎる子もいます。ほとんど「埋没」です。

赤ん坊〜幼児期にかけては、依存心を誰かに満たしてもらうことが必要です。子どもには、自分の感情を自分でおさめる能力はまだありません。子どもが感情を外に出したとき、親や大人がその感情に寄り添い、一緒に分かち合ったりなだめたりしなければなりません。つまり感情のキャッチボールです。

『①心がすべての世界』に書いたように、そうした子どもの感情を親がうまくキャッチできなかったり、投げ返せなかったりすることがあります。親自身が感情的になってしまったり、子どもに同調しすぎたり、反対に無関心すぎたり、子どもを叱ったり、感情のやりとりのラリーが上手にできなかったことによって、子どもは自分の感情を良くないものだと思うようになります。

ごっこ遊びに埋没してしまうのは、こうした経験によって、心の穴にしっかりと蓋をしてしまった子です。自分では対処できない感情、親でさえうまく受け止めてくれない感情。人を圧倒させてしまう感情。いったん溢れ出したらのみこまれて、溺れてしまうような感情というものを、忌み、恐れ、遠ざけようとするわけです。

当然、昇華されないままの依存心は、心の穴に溜まっていきます。未解決の依存心として、本人でさえ取り扱えない脅威として、穴の底にどんどん溜め込まれていってしまいます。

ただこの時点では、本人の無意識としては「まだイケる」という感じです。心の穴に依存心がどれだけ溜まろうと、ごっこ遊びをしているあいだは自分の感情を感じなくて済みます。泣きたくなるような感情は「ないこと」にして気づかないふりをします。理想の設定の中で、理想の自分を演じている限り、感情に圧倒される心配はありません。

ごっこ遊びに埋没することは、自分のほんとうの感情を無視することであり、同時にそれは束の間の平穏をもたらしてくれる「結界」でもあるのです。

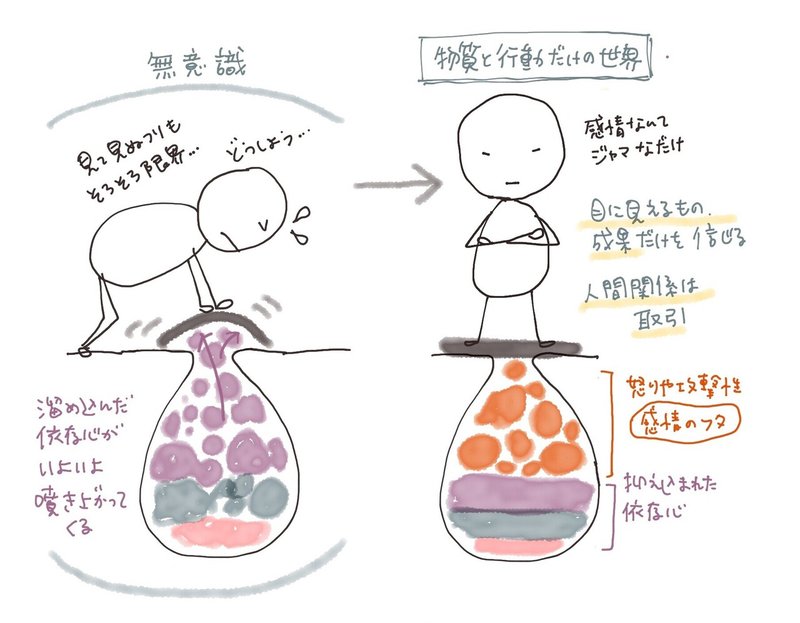

③物質と行動だけの世界

心の成長が、『①心がすべての世界』『②ごっこ遊びだけの世界』のどこかの時点でつまずいてしまうと、いよいよ「攻撃性という感情の蓋」が必要になってきます。

ごっこ遊びに没頭して見て見ぬふりをしてきたものの、ぱんぱんに膨らんでしまった依存心です。もうこれはより重くより強固な蓋をするほかない!と無意識で思うのです。

そもそも感情や依存心は、溜め込んだりせずにそのつど昇華していけばいいのですが、そのやり方を学んでいないわけです。だからとにかく「溜め込んで抑え込んで隠す」ということしか思いつきません。

どうしたらいいだろうかと人に相談することもできません。親でさえ受け止めてくれなかった感情を、他人がわかち合ってくれるはずがないと思い込んでいるからです。そんな依存心を抱え込んでいる自分を恥じてもいます。

「親に話せないことは自分にも言えない」という心理学の言葉があるように、自分としても依存心に気づきたくないのです。親にも他人にも気づかれたくない、自分としても気づかないフリをしたい。ないことにしておきたい。

だから、「できるだけ重くて強固な蓋をしよう」と思います。それがもっとも安全な方法に思えます。

溜め込んだ依存心を抑え込むほどの強いエネルギーを持ったもの、それは「攻撃性」です。

怒り、憤り、暴力性、敵対心、妬み、恨み。こうしたネガティブな感情は、依存心という弱さに対抗する「強さ」として、心の穴にどんどん溜め込まれます。たとえば複雑な家庭環境で育った子が問題を起こしたりグレたりするのは、こうした「未解決の依存心を抑えるための攻撃性」である場合が多いものです。

あるいは、もっと社会的に認められる正当なやり方を選ぶ場合もあります。

勉強やスポーツに過剰なまでに打ち込んだり、必要以上にたくましく身体を鍛えたり、過激なダイエットをしたり、ワーカホリックになったり、つまり「他人を攻撃するのではなく、自分を支配する」という方法です。

こうしたやり方は一見何の問題もないように見えます。ストイックに打ち込む姿は尊敬され、それによって成果が出ればさらに称賛されます。スタイルを保つのも仕事に没頭するのも、「自己コントロールができている人」と評価されます。まさかたっぷりの依存心を溜め込んでいる人とは思われません。

他人に対する問題行動も、社会的に認められやすい過剰な没頭も、どちらにも共通するのは「物質と行動がすべて」「目に見えるものがすべて」という価値観です。

たとえば、自分の怒りを再利用して循環させ、誰かをバッシングしている人は、とても感情的に見えます。しかし彼らの言い分をよく読んでみると「行動で示せ」「税金を返還しろ」「謝罪して記者会見しろ」といったような、行動を要求していることが多いものです。決して相手の感情をわかち合おうとはしないし、自分が見せる感情も唯一怒りだけです。

たとえば恋愛において「私のこと好きなら忙しくてもLINEできるでしょ」というような要求も、つまりは「愛情を行動で示してみろ」と言っているわけです。想いはあるけど忙しすぎてつい返信できない、というような対応では納得できません。

物質と行動がすべての世界は、一見するとリアルなように思えます。物質も行動も目に見える確かなものです。つかみどころのない感情なんかより、ずっと現実的な価値観のように思えます。

しかしそこには「自分の感情」というリアルが決定的に欠けています。

「感情」は、往々にして、現実味のないものだと思われがちです。合理的でなく、足手まといで、揺らぎやすく頼りないものだと決めつけられています。

でも「自分の感情」ほどリアルなものはないのです。

私たちはこの世界を、五感によって認識しています。目が見えるから色があり、耳で振動を感じるから音があるとわかり、手で触れるからそこに物質があるとわかる。

危機を察知するときは、身体の内部の感覚によって認識します。地震で家が揺れても、眠っていて気がつかなければなかったのと同じです。「嫌なこと」は、胃がキリキリ痛んだり喉が詰まったりした感じがするから嫌なのであって、感覚を感じることがなければ、危機もまた存在しないのです。

この世に生まれ落ちたその瞬間から心につくられていく世界の地図は、感情の経験によって描かれてきたものです。感じることなくして、世界の輪郭を描くことはできません。

感情に蓋をして、自分自身はうまく切り抜けているつもりです。誰にもバレてない、このままやっていけると思っていますが、それは違います。

心を置き去りにした世界で心を置き去りにした世界でずっと生きていけるほど、人生は短くありません。

「未解決の依存心を溜め込んだ心の穴」は、いわば爆弾のようなものです。自分の家のどこかに爆弾を抱えたまま暮らしているようなもの。

どこかにある爆弾がいつ爆発するかと怯えながら生きていくのは、しんどいことです。ふすまが膨らんだ押し入れを抑えながら生きていたら、そのうち疲れて行き倒れてしまいます。

心は、世界を映し出す鏡です。今生きているこの世界を自分がどう見ているかを教えてくれる地図のようなものです。その心をないことにするのは、世界が存在しないことにするのと同じこと。

自分のほんとうの心を見つめることができてはじめて、今を、この世界を生きることができるようになるのです。

●続きもあります