【映画】ラブ・ストリームス Love Streams/ジョン・カサヴェテス

タイトル:ラブ・ストリームス Love Streams 1984年

監督:ジョン・カサヴェテス

とにかく乾いてる。湿っぽさは微塵もなくて、からっからに乾いていて扇情的な描写もない。瞬発的な勢いが断続的に続いて、極端な笑いや怒りと落ち込みなど喜怒哀楽が言葉の通り表出する。けれどそれが大味な表現かというとそうでもなくて、その極端な表現がストレートにズドンと体に当たり散らしてくる。

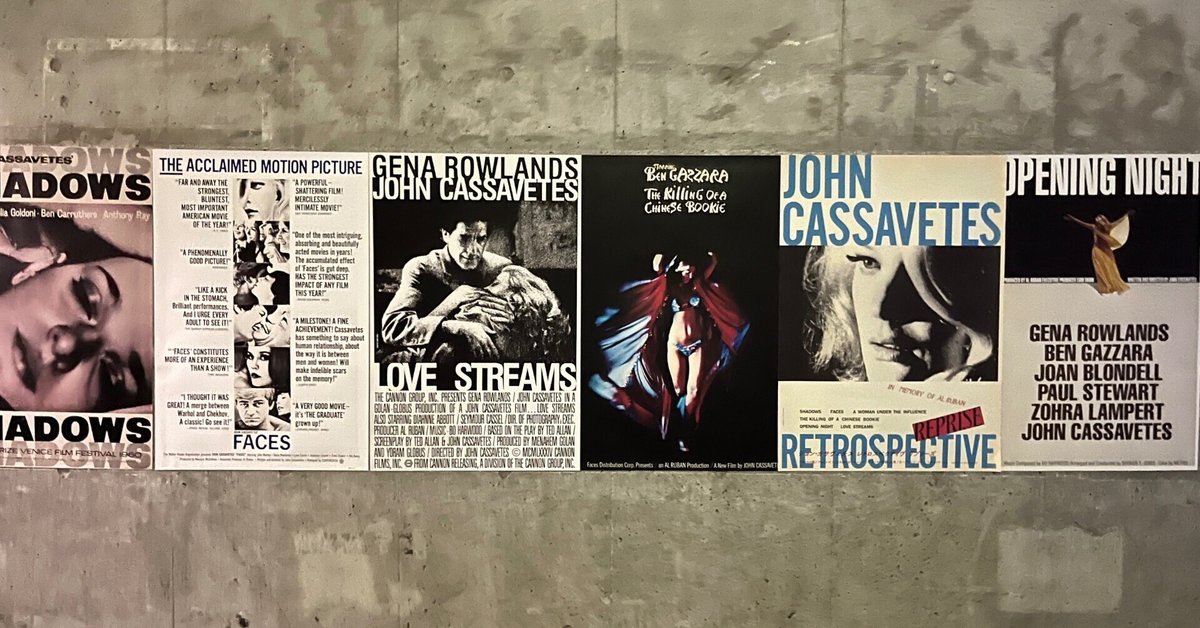

配信含めて今鑑賞出来るカサヴェテスの作品を一通り観た。自分と同世代のアラフォーだと、幾度かリバイバルされてきたものの、少し出会いにくい監督だったかもしれない。当然名前は知っていたし、有名作品も知ってはいたけどどうも引っかかりにくい存在でもあった。所謂シネフィルだと映画の基礎教養として見る事はあっても、そうで無いとどこか距離感のある感覚はあった。ロバート・アルトマンも結構近い感じがあるような気もしていて、カサヴェテスとアルトマンの作品が近い時期にこうして振り返られるのは、今の時代の空気とマッチしているのかもしれない。

それにしても、カサヴェテスの作品は凄みと捉え所のなさが同居してる印象がある。「アメリカの影」や「フェイシズ」辺りの尖り具合は今観てもラディカルだし、アメリカのインディペンデントを差し引いても、ここにある凄みは十分に伝わってくる。A24を筆頭に映画のスタイルが大きく変化した10年代のインディペンデントのスタイルを振り返る時、カサヴェテスの存在が年々大きくなっている感覚もある。ベン・ギャザラの出演作を見ていたら、ヴィンセント・ギャロの「バッファロー66」に出ているのに気づいた。当時は全く知らなかったけれど、この様な映画にキャスティングされていたのも、作風から考えるにカサヴェテスからの影響は感じさせる。00年代前後の特に「バッファロー66」と「ヴァージンスーサイズ」の2本は、カサヴェテスに限らず60〜70年代のアメリカンニューシネマやインディペンデントが表面化した作品であるし、A24に連なる流れの中にある(その後ソフィア・コッポラがA24配給で作品を作っていたのも然るべき流れ)。映画に限らず10年代以降のアメリカは、インディペンデントとメジャーの境目も曖昧になりつつある。メジャーもインディどちらもオーバーグラウンド化しつつ、アンダーグラウンドなものもメディアの変化から、受け入れられやすい土壌に変わりつつある。

少し脱線したけれど、カサヴェテスが目指した作風が受け入れられ易くなったのも、そういった環境の変化からの影響もあるのかもしれない。情報が入り乱れ混沌とした世相の中で、ウェルメイドさよりも生々しいリアルさの方に社会がシフトした時、カサヴェテスの混沌として明瞭さに欠ける作風のラディカルさは本質的な所で通じるものがある。とはいえ、かつてのアメリカンニューシネマの様な死へと至る破滅さはカサヴェテスの作品にはあまり感じられない。破滅への道のりは感じさせながらも、意外とあっけらかんとポジティブに終わる作品が殆どで、ヌーヴェルヴァーグからアメリカンニューシネマへの流れの中にありながら、自暴自棄な様へは至らない。

遺作となった「ラブ・ストリームス」はとにかく不思議な映画で、若い女性達に囲まれる描写は「チャイニーズ・ブッキーを殺した男」や「ハズバンズ」を想起させるし、ジーナ・ローランズの役どころも「こわれゆく女」や「オープニング・ナイト」での情緒不安定な役柄に通じるものがある。そう考えると集大成の様にも思えるが、作品を通してみるとあまり集大成のようには感じられない不思議さがある。

生活が破綻した姉弟の話ではあるが、家族間や人生が単純に再生へと向かうわけでもなく、さらなる破綻を含みながら無常にも進む人生のあるがままを享楽的に、または場当たり的に描く。色々な出来事が起こる割に、前向きに事が進むわけでも無い。けれどそこにあるのは、流れるままに不器用に想いや感情を示す人々の物語であって、観客を突き放しつつ別れを告げる。

他に足が付いてない人生観が痛々しいまでに綴られる。過去作を振り返れば、どれも同じテーマの中で一貫して描かれていながら、ウェットさを極限まで削り取ってドライな中にサウダーヂが醸成される。掴みどころが無いのに、観終えるとにがりのように、ビターさが心の中に残る。

なによりも自分らしく生きる事を描いている事が、カサヴェテスの本質のようにも感じる。妻や愛人との危機的な関係といった社会的な倫理観とは別に、あくまでもそういった状況で自分は何を想い、どう行動するのかが重要な気がした。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?