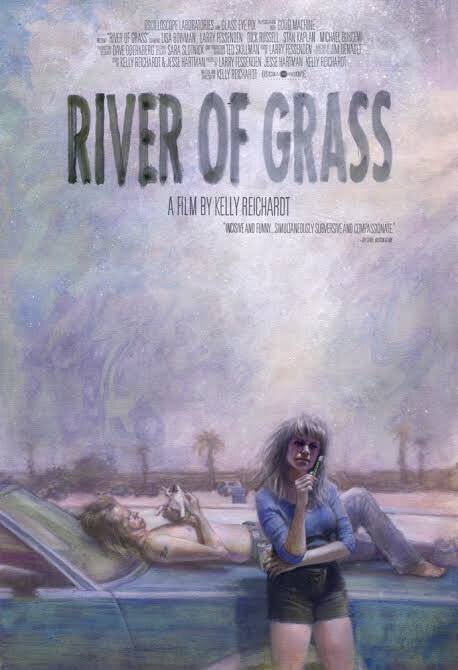

【映画】ケリー・ライカートの映画たち リバー・オブ・グラス

ケリー・ライカートの映画の中の主人公や、そのほかの登場人物たちは映画の中を迷い続ける。

時に目的もなく彷徨い、場所に迷い、行動に迷い、心が迷い、選択に迷い、不意に起きる出来事に戸惑う。フィジカルな迷いとメンタルな迷いが同時に合わさることで、焦燥感と不安感がじわじわと醸成されていく。こう言った時の気持ちや感情は、同じ境遇でなくても誰でも何かしらで経験するものだと思うが、観ていると段々とその様な気持ちがフラッシュバックしつつ、じわりと汗をかいた時の様な、肌の感覚の記憶まで呼び起こしてくる。しかしそれは極端な緊張をもたらすような表現じゃなく、現実にある様なペースや起伏で描かれているから肌実感として肉薄している。

1964年に生まれフロリダのマイアミで育った彼女は、学生時代から映画を作り始めたが、映画学校で専門に習ったわけでなく、作りながら学んでいったという。学生時代に授業で触れたライナー・ヴェルナー・ファスビンダーの作品について「とてもパーソナルな映画でありながら、同時に政治的な一面を持っていて、こんな映画が作ることができるのかと、衝撃を受けました」と語っている。

ライカートは1963年生まれのクエンティン・タランティーノとほぼ同世代にあたる。1994年の長編一作目の「リバー・オブ・グラス」以前は1988年にニューヨークに居を移し、ハル・ハートリーの「アンビリーバブル・トゥルース」(1989年)やトッド・ヘインズの「ポイズン」(1991年)でスタッフとして関わっていた。「リバー・オブ・グラス」に感動したトッド・ヘインズは「オールド・ジョイ」以降エグゼクティブ・プロデューサーとして名を連ねている。

地元フロリダを舞台にした本作は、主人公の出生とフロリダの土地を語るイントロダクションから始まり、ぱっとしない街に暮らす主婦である主人公がひょんな事から飲み屋で出会った男との逃避行が描かれている。その最中に警官である主人公の父親が銃を無くし、その銃がきっかけで物語が転がり始める。

ライカート:あの映画を見ると、自分が見ていた映画をとても意識していると思うし、若い映画作家として影響を受けたものがとてもよく出ている。でも、あの映画では、自分が知っている場所にこだわっていたのがよかったと思います。通りや高速道路は知っているし、場所やインテリアもすべて自分が知っている場所でした。撮影のことを考えると、私はまだレンズの勉強をしていなかったので、どのカメラの設定も、私が何を知らないか、何を理解する必要があるかを教えてくれていました。マイアミには、もう存在しない風景がたくさんあります。撮影したホテルのように、撮影後数週間でなくなってしまったものもあります。もし私が自分の作品に戻ることがあるとしたら、それは決してないことですが、フロリダでそういった場所を見るのは面白いことだと思います

さえない雰囲気の登場人物たち、やたらと散らかった部屋の生活感溢れる背景、取り繕ったようないわゆる映画的なウェルメイドではない表現の生々しさは、ライカートの実生活と結びついていたからこその距離感が生み出されている。

ハル・ハートリーの初期作に近い雰囲気が感じられるが、一番近いのはライカートがフェイバリットに挙げるバーバラ・ローデンの「ワンダ」だろう。

「ワンダ」で描かれた家庭に収まりきれない女性が成り行きで選ぶ、人生からのドラスティックな逃避行の描写は確実にこの映画に影響を与えている。

ライカート:バーバラ・ローデンはなぜ映画史の中でもっと称賛されないのでしょうか?私には理解できない。彼女の演技やフレーミングのセンスもさることながら、この映画で彼女が思いもよらない方法でジャンルを弄ったことが大好きです。当時、他に誰がそんなことをやっていたのでしょう?場所と人々の真の感覚を得ることができ、脇役も皆素晴らしい。

この頃、ライカートはまだ編集技術を持っていなかったため、ラリー・フェッセンデンによって編集された。タイムコードは使わず、持っていたフィルムを目測で合わせてカットし繋げていった。ライカートは編集作業の最中でナレーションを書き上げていった。

ライカート:ラリーとの時間は、音について考え、伝統的な意味での音と他の可能性とをどう組み合わせるかを考えていました。自分がやりたいと思うことを信じて、もっと気楽にできるようになるには時間がかかります。90年代は、女性として映画制作の現場にいることが難しい時代でした。編集はコントロールされた空間であり、ラリーとの編集室での時間(この映画の一部は編集室で作られました!)はとても困難なもので、学ぶべきことがたくさんありました。今でも学ぶことはたくさんあります!

編集を学ぶことについて。それは、編集者を雇うお金がなかったからこそできたプロセスです。2作目を作れなかった数年間は、短い作品を撮り、カッティングの練習をし、イメージがどのように組み合わされるかを考え、何度も失敗しましたが、すぐに2作目を作るより私としては失敗することが多かったです。私はできる限りの方法で仕事を続けました。ラリーと一緒にやっていたこと、つまり物理的なカットの方法は、最終的に2本目の長編を作る頃には存在していませんでした。編集で起こったことを考えることで、私の撮影方法に影響を与えるようなことがたくさんあったはずです。ですから、編集について学ぶことは、私が望むものを撮影する方法を学ぶことでもありました。残念ながらそれは常に次の映画への教訓となります。時間をかけて積み上げていくものなのです。編集する人を敵視しているわけではありません。なぜなら、私は編集のプロセスをとても楽しんでいますし、教えるプロセスでもあるからです。

ライカートは「リバー・オブ・グラス」完成の後、次作までの11年間もの長いブランクを挟みつつ、5年にわたる放浪生活を行った後、短編を撮っていた。車ひとつでノマド生活を送るクロエ・ジャオの「ノマドランド」に先んじて、家を持たない放浪生活を映画の中で描いた理由は、ライカート自身が実際に放浪した体験と、その末に自問自答したひとつの結論が結びついている。

ライカート:「リバー・オブ・グラス」を撮った後、私はニューヨークで5年間、アパートも持たず、ダッフルバッグひとつで生活していました。自由を手に入れるには、多くの人に依存する必要があります。20代であればロマンチックに表現できますが、30代でこのような生活を始めると、実はちょっと疑問符がつくんです。パンカーの友達も不思議に思うでしょう。自分のアイデンティティになるものって、住んでいる場所とかが関係していることが多いんですよね。どの時点で放浪者になるのか、どの時点でホームレスになるのか。

James Ponsoldt talks with Kelly Reichardt about Old Joy

長いブランクの最中、放浪生活を経た後に学校で教鞭を取った事で学生からも色々と学ぶ事が大きかったという。世界中を旅する学生たちが自分の知らない作家の本を読んでいるのを知り感化された。

次作までの長編映画を中々作る事が出来なかった原因は、自分が女性であることで予算を獲得出来ない事が大きな要因だった。

ライカート:ガス・ヴァン・サントやトッド・ヘインズのような(予算を獲得した)レベルの女性の名前を挙げてください。その女性の例を挙げて欲しい。

インタビュアー:アリソン・アンダース。その場では思いつかないけど、そのカテゴリーなら何人かいるはず。

ライカート:彼女は助成金で生活していた。ある時期に存在したかもしれないものを必死で考えているという発想が、私をムカつかせる理由かもしれない。私もこの恩恵(多額の予算にありつける事)を受けている女性が思い当たらないということも言っておく。ラース・フォン・トリアーやテレンス・マリックは、映画を公開しても、それについて話す必要はないのです。本当の成功とは何かを考えるなら、誰にも邪魔されずに映画を作ることができる事と、そしてすべてを説明しすぎないように映画の中で細心の注意を払った後、外に出てその映画について語る必要がないことでしょう。外に出なくてもいいというのは、本当の成功でしょうが、それでは配給会社や投資家を困らせるだけです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?