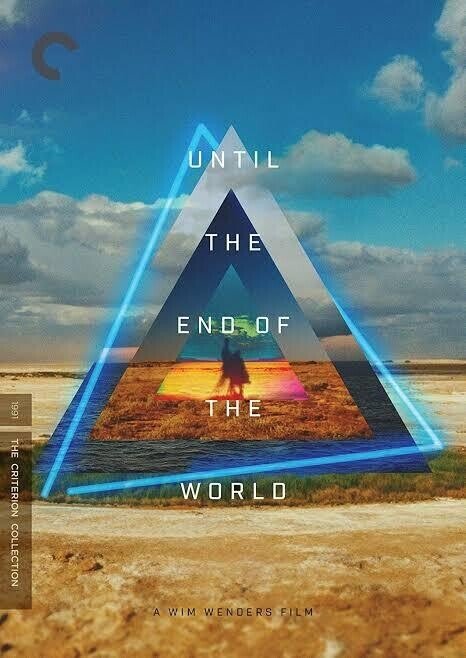

【映画】夢の涯てまでも【ディレクターズカット版】 Until the end of the world/ヴィム・ヴェンダース

タイトル:夢の涯てまでも【ディレクターズカット版】 Until the end of the world

監督:ヴィム・ヴェンダース

最初の劇場公開版の約2倍の5時間弱という長尺ディレクターズカット版。カットで切り詰められたせいで要約版のようになってしまった本編をヴェンダースが再編集し、物語のひとつひとつを丁寧に拾い上げ、監督が描きたかった本来の姿に近づけたバージョンになっている。映画完成までの道のりは険しかった事はよく知られているが、経緯についてはザ・シネマ・メンバーズのサイトに詳しく載っているので、そちらを参照していただきたい。

劇場公開版を観たのは20年以上前なので、あまり詳細は覚えていなかったのだけれど、世界を股にかける物語の前半と、オーストラリアが舞台になる後半で、前半部分のテンポの良さに比べて後半の冗長な展開だったのはよく覚えている(今観るとオーストラリアで撮影されたニコラス・ローグの「ウォークアバウト」なんかも連想させられる)。ヴェンダース作品の中でも駄作として知られる本作が、彼の思い描いた姿に再構成された事で傑作に成り上がったかと言えばそうではないと思う。

以前あった前半のテンポの良さは、ヴェンダースらしい緩やかなテンポに切り替わり、カットされた版では逃避行的な刹那を感じさせる面白味が、長尺版では希薄になってしまい、クレアがサムを追いかける物語の求心力が弱まっている。駄作と言われながらも前半のドラスティックさは本作の魅力であったはずが、丁寧に描かれることでそれらは失われてしまっている。編集によるカットはこの後のヴェンダース作品へ強く影響を残し、パリ・テキサスのコメンタリーでヴェンダースが語っているように、見世物小屋での長尺シーンについて「今はもう出来ない」と吐露している。ヴェンダースの表現はこの後を境に大きく変わっている。拠点をアメリカに移した90年代から00年代のヴェンダース作品は、アメリカナイズされた大味なものが多く(どれも俳優の配役が微妙)、しかも毎度の宣伝文句は「パリ・テキサス以来の最高傑作」といったものばかり。

ではじっくりとストーリーを追えば良いのか?という答えが本作のディレクターズカット版に答えがあるように思える。ヴェンダース作品の傑作として知られる「ベルリン・天使の詩」は人間の目には見えない天使が目の前に起きていることを語り、「パリ・テキサス」では言葉よりもドイツ人から見たアメリカの風景の饒舌さの中で主人公たちの感情が代弁されていた。言葉で語る事と語らない事のバランスが程よく描かれていたのが、この2作だったからこそ今でも名作として残っている。「夢の涯てまでも」は作家ジーンによるクレアの物語という体裁はとっているものの、全てが説明的で物語を彩る余白が少ない。ドラスティックな行動がなし崩し的に進んでいるせいで、物語の求心力が大きく損なわれている。結局のところヴェンダースが望んだ本作の姿は、映画の粗を露呈しただけで本質からは遠ざかってしまっている。元々長く感じた映画が、さらに長く感じられる映画になってしまっただけにしか感じられない。

映画制作のきっかけとなったオーストラリアの荒涼な大地はすでに「パリ・テキサス」で最良の形でまとまっていたし、東京の街並みも「東京画」の違和感を超えるものでもない。冷戦以前のベルリンの街並みは「ベルリン・天使の詩」にパッケージされている。この後の「リスボン物語」もこの作品と無縁ではない。ヴェンダースの集大成でありながら、過去作の既視感はこの作品を中心にバラバラになってしまった。「夢の涯てまでも」のタイミングが悪かったのは、冷戦以降の作品となってしまった事もひとつの要因のように感じる。インドの核衛星がもたらす週末観は、映画の中でうまい具合に取り入れられていない。世界が終わる危機感と、逆にそこから生まれる諦観の先の享楽観がちゃんと描かれなかったのが本作の一番の失敗ではないだろうか。世界が終わる感覚の中で、ドラスティックに生きようとする感覚の希薄さは、ヴェンダースが意図しなかったカット版の方がまだ感じられた。

とはいえ映像表現的な面白さの魅力という部分では、カットされた部分にヴェンダースが魅せたかったものの多くが含まれていたのはよく分かる。90年代の質感や映像感覚を劇場公開された91年の時点で提示しているし、「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」で使われたデジタルカメラの萌芽は既にここで扱われてる。コンピュータを巡るシリコンバレーのヒッピー/ドラッグカルチャーへの目配せも、この10年で注目されているニューエイジカルチャーにも繋がってくる。後半1時間のサイケデリックな感覚(夢中毒も含めて)は、60年代カルチャーを存分に浴びたヴェンダースの世代ならではだと言える。スティーブ・ジョブズがホール・アース・カタログのようなヒッピーカルチャーを参照していたことなど、西海岸のシリコンバレーのニューエイジカルチャーを、91年の時点のサイケデリックな感覚を取り入れていたのは、今だからこそ楽しめる部分だと思う。(その約10年後に「10・ミニッツ・オールダー」の短編「トローナからの12マイル」でサイケデリックな映像表現を行なっていたのにも繋がっている)。それにしても夢の映像をみるビデオ端末を中毒のごとく手放せなくなっている滑稽な姿は、今のスマホ依存とそっくり。充電が切れるのを気にかけている所なんて、まさかその20年後にスマホが登場して彼らと同じような境遇が普段の生活に入り込むなんて誰も予想していなかった。

それにしてもこの「夢の涯てまでも」は、歌の存在が強すぎる。映画よりもサントラがヒットした経緯は、映画と同タイトルのU2の曲や、冒頭のデイヴィッド・バーンやREMなどUSとUKを中心にしながら80年代から90年代を繋ぐミュージシャンが多く参加しその時代を象徴していたのも大きい。

ただ歌が入るとどうしてもMVっぽさが出てしまい、軽い印象が強く出てしまう。ECMで活動していたデイヴィッド・ダーリングや、CANのようなインストの方が映画としてはマッチしていたし、スコアに近いものを中心に添えたほうが統一感が出たのではないのだろうか。昨今の映画音楽はこの辺りにかなり注意している印象があり、トレイ・エドワード・シュルツの「ウェイヴス」のように、全編でプレイリストのように歌ものを散りばめさせるものもあるけれど、多くはラジオで音楽がかかっているような使われ方も多く見受けられる。「夢の涯てまでも」での音楽の使われ方が、この映画の中で一番散漫な印象が残ってしまう。

「夢の涯てまでも」の構想の最中、ハメットの撮影の合間に棚ぼた的に撮られた「パリ・テキサス」と「ベルリン・天使の詩」という映画史に残る傑作が産み落とされた事で、彼が撮りたかったものとの大きな溝は未だに埋まっていない。ヴェンダースの新たな映画に触れるたびに自分はこの監督の作品が好きなのだろうか?と毎度感じてしまう。唯一良かったのは「ミリオンダラー・ホテル」のオープニングシーンくらいだったかな(映画は酷かった)。

つまる所、ヴェンダースが抱えていたフラストレーション以前に、終末観や逃避行の描き方がイマイチな事と、ユーモアが感じられない事や(そもそもこの人にそれが無いと言ったらそれまでなのだけど)、音楽の使い方など根本から駄目な映画だったのがより強く感じられてしまった。とにかく5時間は長いよ...。ドラマにした方がコンパクトにまとまったような気もする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?