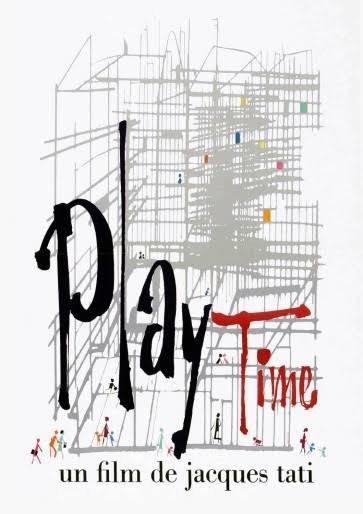

【映画】プレイタイム Play Time/ジャック・タチ Jacques Tati

タイトル:プレイタイム Play Time 1967年

監督:ジャック・タチ Jacques Tati

高田渡のアルバムでLAで録音された「Fishin’ on Sunday」という一枚がある。その中で、一曲目の「魚釣りのブルース」を奇才ヴァン・ダイク・パークスがアレンジした「Fishin’ on Sunday」という曲があり、はっぴいえんどの「さよならアメリカ、さよならニッポン」のようなリヴァーブを巧妙に使ったスケールの大きな音世界が広がっている。

この曲を聴くたびにカルフォルニアの波の中を和船で釣りをしているような、妙なスケール感を感じる。高田渡がその海の中でぽつんと佇んでいるようなミクロな歌声と、ヴァン・ダイクのマクロなうねりが同居した不思議な世界がそこにあった。

ジャック・タチの「プレイタイム」を観ると、何故かこの曲の在り方を思い出す。「プレイタイム」はジャック・タチの最高傑作なのは間違いないものの、60年代の激動の欧米カルチャーの中では些か分が悪いように感じる。スケール感という点ではスタンリー・キューブリックにも劣らなぬものがあるし、複数チャンネルによる録音はロバート・アルトマンの「ナッシュビル」から広まった現代に繋がる録音技術を先取りしている。テイストとして一番近いのはロイ・アンダーソンの近作とも言えるのだけれど、複数の人物がパラレルで突き進む点では、「プレイタイム」を凌駕するかといえばそうではない。音楽にしても、オープニングの曲は今聴いてもかっこいいものの、劇中で流れる大半の曲はそれまでのタチのサウンドトラックとあまり変わらない。67年という時代を考えれば、レストランのハウスバンドが奏でるラテンやジャズは少しばかり時代遅れな感がある。イェイェやロックンロールだったら少し様相は変わるかもしれないけど、あの場で流れるには場違いだし、何よりもタチっぽくない。とはいえ、バンドが音を鳴らした瞬間、皆んなが席を立ち踊る姿をパンフォーカスで切り取るシーンは中々圧巻。

やはりこの映画は今の方が受け入れられやすいだろうし、「僕の叔父さん」シリーズ以前とは異なるメタな視点が最大の魅力に尽きる。叔父さん”ムッシュ・ユロ”が主人公ではあるものの、観光で来ていたアメリカ人女性のバーバラの物語でもある。いやそれ以上に、タチが作り上げたセット”タチヴィル”こそが主人公なのかもしれない。キャラクター以上にアルミとガラス窓で出来たモダンな建築や、やたらと欠陥の多い(人も建物も)レストラン”ロイヤル・ガーデン”の造りも魅力的。クラウンを型どった椅子に座れば背中に痕がつくし、劇中何度も登場するクッション部分が印象的な椅子など小道具も良く効いてる。わんさか出てくるキャラクターも大袈裟な素振りから、一目で誰が誰だか分かるように配置されてるのも地味に凄い。仕舞いにはムッシュ・ユロの偽物も何度も登場していて、度々はっとさせられる。

タチのコメディアン気質が、自身の”タチ宇宙”の中のミクロなところでちょこまかと右往左往している様に高田渡のあの曲に通じるユーモアを感じたのは僕だけなのだろうか。

ムッシュ・ユロが買ったスカーフを、バーバラへそこにいた人に手渡してもらう。ラストの大団円の中、映画は最初から最後まですれ違ったままで終わる。不思議なもので、このシーンはサウダーヂを感じさせるマジックがある。これといったドラマツルギーは無く、人が現れて去っていくだけでこれだけ胸を打つ映画というのも他にはない。あまりにも突き詰めた作品だったためか、当時の興行は失敗し、ポケットマネーから捻出した予算もリクープ出来ずに破産の憂き目に遭い、監督生命の岐路に立たされてしまう。

今では傑作として知られてはいるものの、タチの映画監督としての立ち位置を失ってしまった悲しい作品でもある。

ブルーレイのライナーを書いた小柳帝氏はウェス・アンダーソンやビー・ガンを引用し、この作品がいかに今の映画監督に影響を与えたかに言及している。個人的にはロイ・アンダーソンの作品が好きな人は発見の一本だと思う。

僕がこの映画を初めて観たのは、今はなき渋谷パンテオンのクロージングのイベントのひとつだった。僕が座った二回席には鈴木慶一氏や岸野雄一氏、小西康陽氏など錚々たる人達がその場にいた。映画は70mmで上映され、タチ宇宙がその時日本で二番目に大きなスクリーンに映し出されていた。今はもうあの規模の映画館は存在しないので(1200人収容)、失われた文化の最後を飾るひとつとして参加できたのは感慨深い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?