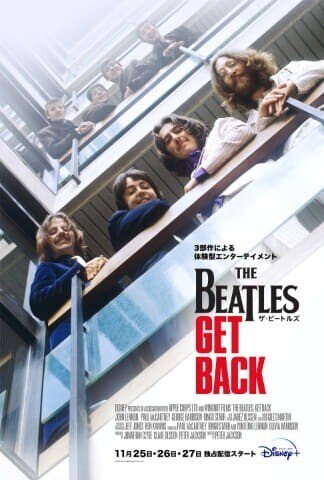

【映画】ザ・ビートルズ:Get Back The Beatles Get Back/ピーター・ジャクソン

※有料にしていますが全文読めます。よかったらサポートよろしくお願いいたいます。

タイトル:ザ・ビートルズ:Get Back The Beatles Get Back 2021

監督:ピーター・ジャクソン

一昔前まではバンドの物語なんかを知るには音楽雑誌などを読んで想像するしかなく、そこに登場する人物、特に裏方の人たちなんていうのは大半は名前をみかけるくらいで、実際に写真でみることも少なかったから主役以外の人たちを顔で覚えることはまずなかったし、書かれた事から想像して、頭の中で出来事を思い浮かべる…そんな感じだったと思う。

今ではYouTubeがあるし、動いている姿や諸々の裏側なんてものも公表される事も少なくないし、過去のライブ映像やインタビューも世界の何処かで日々アップロードされている。雑貨や本で読んだ出来事が検索すれば一発ででてくる事も多いし、すぐに触れられる便利な時代だと思う。

ビートルズに関してはアンソロジーシリーズの映像版もあったので、彼らの当時の姿を沢山観ることは出来た。Get Backセッションの音源もブートレグで出回っていたし、音だけ揃えようと思えばある程度揃える事も可能だった。

ではこの映画「Get Back」が単純にお蔵出しだけのものなのかというとそうではなく、1969年の1月のひと月の間に何が起きていたのかが丁寧に編集されていて、ただの寄せ集めにはなっていない。50年経った現在の視点で綴られてはいるものの、注釈は差し込まれるが、現在の人々が登場して語るわけでもなく当時の映像だけを使って最初から最後までをドキュメンタリーとして魅せる作品という点で昨今のドキュメンタリーとは少し違った体裁を持っていた。当時の彼らに語らせるという事が本作でピーター・ジャクソンが目指した形だったのだと思う。

思い返してみれば、ブートやアンソロジーシリーズなどでGet Backセッションの断片を拾い集めて、その1ヶ月間を想像する時、バンドが鳴らしていた音だけに注視していた。その間にある彼らの会話なんてものは多くの音源からはカットされていただろうし、音からその全てを判断しようとしていたんじゃないだろうか。これは多分僕だけでなくこのセッションに興味を抱いた多くの人がそうだったんじゃないか?本作ではセッションの様子も多く含まれてるし、感動的な瞬間も多々ある。しかし、この時期の彼らが抱えている感情は、会話だったり表情だったりする。浮かない表情や涙目になる姿、ハッとする音が出てきた瞬間の目の輝き、それらは音だけでは判断しきれない部分だったし、映像がもつ強さでもあった。最新の技術で聞き取りづらい会話も、字幕を付けて取り上げていたのは、彼らの間に何が起きていたのかが、彼らの口から語られていた事に他ならない。今回の「Let it be」ボックスにセッションのテイクが思ったほど含まれていなかった不満を、当初抱いていたけれど、音以上に彼らが語る言葉のひとつひとつがGet Backセッションを紐解くために重要なものだったと気付かされた。

本作については「Let It Be」50周年で2020年に映画が公開される予定がコロナ禍一年延長になって、その後一本だったものが三部作に拡張されると予告が入り、当初計6時間と告知されていたが蓋を開ければ8時間弱(第二部が3時間近かった)の長さという特大ボリュームには驚かされた。

何故この長さだったのか?映画「Let It Be」と比べると4人のパーソナリティが前面に出ていて、彼らを取り巻く環境や出来事を、半世紀たった今だからこそ俯瞰出来る当時の心境を丁寧に汲み取っていた。当時彼らがどのような状況に置かれ、悩み状況を打破しようとしていたのかを語るにはこのボリュームにすることで余すことなく伝えていたと思う。見慣れた屋上のシーンも、事の顛末の全てを知った上で観るのとそうでないのとは大きく異なってくる。

かつての映画「Let It Be」は解散時期と重なってしまったアルバム「Let It Be」の影響で、映画もアルバムも"解散"物語として語られてしまった事も大きい。映画「Let It Be」はメンバーの不仲を感じさせる映画の内容も含まれていた事で、負のイメージがつきまとってしまったためポール・マッカートニーは長い間この映画を封印していた。本作を観るとわかるのが解散を想定して作られた訳ではなく、暗中模索の中でどうにかバンドの形を保とうとしながら先の見えない状況で、目の前の企画をこなそうとする20代後半の青年たちの葛藤する姿というのが、おそらくポールがその時に感じていた気持ちだったのではないだろうか。映画はあくまでも企画の一つであって、苦難はあったけどこの先も続けていこうというまだ道半ばの状態だったのがよくわかる。

・Get Backセッションに至るまでの流れ

アルバムリリースが前後してしまったため、Get Backセッションがどのような時期の間にあるのかは意外と掴みにくい。Get Backセッションがアルバム「Let It Be」としてまとめられてリリースされたのが1970年で、最後のレコーディングだった「Abbey Road」のリリースが1969年と前後してしまったことで、リリースの時系列が逆になってしまったのが原因となっている。

前年の1968年から1969年1月までの出来事を振り返ると以下の流れになる。

1968年

1/7〜中旬 ジョージ・ハリスン インドで「The Inner Light」のレコーディング

1/22 アップル・コープス業務開始

2/3 「Lady Madonna」レコーディング

2/11 「Hey Bulldog」レコーディング

インド滞在 2/15〜4/21

2/15 ジョージ、ジョン両夫妻がインドに向かう

2/19 ポールとジェーン・アッシャー、リンゴ夫妻インドに向かう

2/20 メンバーが合流しマハリシの元へ

3/1 リンゴ夫妻帰国

3/3 リンゴがインドに残るメンバーに16mmフィルムを送る

3/9 「Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band」がグラミー4部門受賞

3/15 シングル「Lady Madonna/The Inner Light」リリース

3/27 ポールとジェーン帰国

4/12 ジョン夫妻帰国

4/21 ジョージ夫妻帰国

5/13 ポールが以前知り合ったリンダ・イーストマンと再開

5/19 ジョンとヨーコ「Two Virgins」レコーディング

5/23 アップルブティック2号店の記者会見にジョンとヨーコが出席

5/末 4人が集まりイーシャーにあるジョージ宅にてデモ録音(イーシャーデモ)

5/30 「The Beatles(White Album)」のレコーディングスタート

7/1 ジョンとヨーコ ロバート・フレイザーのアッティカギャラリーで個展「You are here」

ザ・バンド「Music From Big Pink」リリース

7/20 ジェーン・アッシャーがポールとの婚約を破棄(浮気現場を目撃したため)

7/29〜31 「Hey Jude」レコーディング中にジョージのプレイにポールと衝突。

ポール「僕がジョージに曲を教えていたら、〜中略〜ジョージが僕のボーカルラインにいちいちギターで応答してくるんだよ。僕が『止めろよ、ジョージ』と言ったせいで、かなりむっとした。」

8/4 映画「Yellow Submarine」公開

8/22 リンゴがポールに対する不満からバンド脱退

ポールがドラムを担当し「Back in the USSR」をレコーディング

シンシアがジョンに対し離婚訴訟を起こす

8/26 ポール スピード違反で一年免停

8/30 シングル「Hey Jude」と、ポールプロデュースのメリー・ホプキンのシングル「Those Were The Days」リリース

9/1 トゥイッケナムスタジオで「Hey Jude」「Revolution」のプロモ映像撮影

9/6 エリック・クラプトンが「While My Guitar Gently Weeps」のレコーディングに参加

9/23 ポールがリンダをNYからロンドンに呼び寄せる

9/29 12月にロイヤル・アルバート・ホールでライブが行われると報じられる

10/10 ビートルズが近々ライブを行うと発表

10/中旬 ポール NYのリンダ宅で10日ほど過ごす

ポール「(ヘザーと)実際会ってみたら、とても仲良くなれたよ。あの娘は虎の服を着て部屋中をのし歩くほど動物に夢中だった。」

10/16 リンゴ 映画「マジック・クリスチャン」主演発表

10/18 リンゴ宅にいたジョンとヨーコが大麻所持で逮捕され警察署に拘置

10/19 ジョンとヨーコ裁判出廷のち仮釈放

10/25 ヨーコ妊娠発表

11/1 ジョージ「Wonder Wall(不思議の壁)」リリース

11/3 ジョージがMoogシンセサイザーのプロモーションを行っていたマルコム・セシルとカリフォルニアで「No Time or Space (超時間, 超空間)」をレコーディング

セシルは後に「自分が演奏したものがそのまま使われた」と主張

11/8 ジョンとシンシア離婚成立

11/21 ヨーコ流産

11/22 「The Beatles(White Album)」リリース

11/28 ジョンとヨーコ大麻所持の罪で罰金刑

11/29 ジョンとヨーコ「Two Virgins」リリース

11/日にち不明 アメリカ長期滞在中だったジョージがウッドストックのボブ・ディラン宅を訪れる

12/1 ビートルズがコンサートを無期延期したと発表

12/4 ジョージがヘルズ・エンジェルズをアップル社屋に招待したと社内に通達

12/6 ローリングストーンズ「Beggars Banquet」リリース

12/10〜11 ジョンとヨーコがローリング・ストーンズの「Rock'n'Roll Circus」に参加 即席バンド”Dirty Mac”としてエリック・クラプトン、キース・リチャーズ、ミッチ・ミッチェルとともに「Yer Blues」を披露

12/14 当初ライブを行う予定だった日だったがポール以外の三人が拒否

12/19 ライブが1/18にリスケされる

12/23 アップル社屋でクリスマスパーティー ヘルズ・エンジェルズも出席

12/27,29 新しい映画についてミーティング

1969年

1/1 アルバム制作と映画撮影を開始すると発表

・Get Backセッション

1/2〜29 Get Backセッション

1/30ルーフトップコンサート収録

1/31地下スタジオライブ収録

一番のトピックとなっているポールとジョージの衝突は、映画でも会話の中でちらりと触れられているように、7月末の「Hey Jude」のレコーディングで起きた衝突が起因となっている。当時はエリック・クラプトンやジミ・ヘンドリックスなどブリティッシュ・ブルース・ロックブームの最中だった事もあり、それらに影響されてペンタトニックを使ったギタースタイルを獲得しつつあったジョージが「Hey Jude」に盛り込もうとしたことが原因だった。

マネージャーのブライアン・エプスタインが1967年8月27日に亡くなってから、バンドのまとめ役としてポールがメンバーを引っ張っていく役割を担っていくが、ポールの行動は徐々に他の三人と空回りしていくことになる。映画の中でもジョンとの対話の中で「(自分がビートルズの)第二のボスとなった」とポールがこぼしているように、67年以降の企画立案や活動は彼が牽引していた。メンバー間の軋轢が広がったのが「White Album」の頃で、リンゴがポールに反発し1968年8月22日に一時脱退している。そしてGet Backセッション中の1/10にジョージも一時脱退しメンバー間に遺恨が残る形となった。ジョージの脱退は企画を着地させようとするポールの焦りと苛立ちからジョージの意見を受け入れなかったことで対立を生んでしまっていた。映画「Let It Be」では端折られていたが、本作ではジョージの浮かない表情がしっかり捉えられていて内なる怒りの感情を含ませていた。ジョージは「メンバーならNMEで募集をかければいい」「クラブでまた会おう」という捨て台詞を残してスタジオを後にする。映画後半でジョージは自作曲が中々取り上げられいない状況に対して、ビートルズで曲が取り上げられないなら、書き溜めていた曲をビートルズとは別にソロ活動で吐き出していきたいとジョンとヨーコに吐露し、二人から賛同を得ていた。「All Things Must Pass」のような後のジョージの代表曲がビートルズとして採用されなかったのは、ジョンとポールのような明瞭かつ強固なメロディー主体の楽曲に対して、バンドアンサンブルまで含んだ作曲とアレンジを目指したジョージの曲はデモ時点では曖昧模糊な印象があったからだろう。ジョンとポールの作曲法に近い「For You Blue」や「I Me Mine」を持ってきたのはそう考えると合点がいく。しかし「All Things Must Pass」のソロで完成したものを聴けば、然るべきミュージシャンを采配し名曲に仕立て上げた。ビートルズの中で出来ることと、ジョージ自身が持っている資質のズレが顕著に感じられたシーンだった。ジョージがポールを「聞かざる」者と揶揄したように、ジョージのやり方よりもポール自身が自分のやり方に固執していたようにも思える。けれども「Abbey Road」のレコーディングでは、ジョージのギタープレイは自作曲以外でも存分に才能を発揮していたので、お互いがGet Backセッションでの過ちを理解しながら支え合ったのではないだろうか。

とはいえこの映画を観れば分かるようにビートルズ後半の活動の主軸になっているのはポールで、締め切りを前にして様々な困難を乗り越えようとする姿が捉えられている。何よりも見所はスタジオでベースをストラミングしながら「Get Back」となる曲が形作られていくところだろう。おぼろげなコード進行の中から聴き慣れたフレーズが徐々に現れ始め、木を削り出して木像の形が出現していくようにポールの作曲現場を目の当たりにすることができる。デモやセッションを集めたアンソロジーシリーズでも、あらかたアウトラインができた上で録音されたものが大半だったため、一から曲を作る姿はビートルズの公表されたものでも初めてのものだった。一方「Get Back」という曲自体は、当時イギリス国内で高まっていた移民排斥に対するプロテストソングだったものだった。遡ると第二次大戦後に労働力の不足を補うためかつて植民地だったカリブ系(ジャマイカ)やインド系の移民が受け入れられ、戦後の復興を担っていた。その後移民二世、三世と国内で世代の人口が広がっていくにつれて、他民族国家になりつつも摩擦が生まれてきていた。1958年にノッティングヒルでカリブ系移民とイギリスのワーキングクラスの人々との衝突が起きる。その10年後の1968年4月、イーノックによる「血の河」演説が行われた。演説では移民が今後も増加する事で反社会的な行動を起こし、多くの血が流れると移民排斥を促した。労働力という点でも危機を感じたワーキングクラスを中心に、イーノックの演説は支持を得て移民排斥運動が高まっていた。映画の中に映る新聞の内容は、ちょうどこの排斥運動か高まっていた時期に当たる。アメリカでは68年に暗殺されたキング牧師を中心とした公民権運動も行われていた時代でもあった。同じく68年に起きたパリの5月革命などプロテストの時代の最中に作られた背景というのがポイントたと思う。しかし、皮肉を込めて「移民は出て行け」と歌いながら「戻ってこい(Get Back)」と促す歌詞は伝わりにくいと感じたのか、現在リリースされている歌詞に変更された。この辺りは昨今のブラック・ライブズ・マター運動とオーバーラップさせた意味合いもある。移民排斥はブレグジットにも繋がるイギリスの現在の問題と地続きになっているのも忘れてはならない。

劇中では登場しなかったが、ドイツ語みたいなふざけた歌詞で歌われたものもあり、映像か残っていれば観たかったが流石に触れられなかった。

リンゴについてはあまり語られることが少ないが、前年のホワイトアルバムまでのドラムスタイルと大きく様変わりしている。一番顕著なのがハイハットの使い方で、細かくオープンとクローズを使い分けている。特にスネアを叩くタイミングでハットをオープンにすることで、スネア単体では"タン"という音が、ハイハットのオープンが混ざることで"ター"と音が伸びているように感じられ、全体のグルーヴがコントロールされている。「Don't Let Me Down」を聴くとよく分かると思うが、「Abbey Road」では大半の曲でこのスタイルがとられている。8ビートから16ビートのグリッドのノリに変化したと言える。

ジョンは映画冒頭で「Child Of Nature/Road To Marrakesh」を歌っている場面に驚いた(第三の男なんてのも)。この曲は映画の中では何度か歌われるが、よく知られているように後にアルバム「Imagine」に収録された「Jerous Guy」の元になった曲で、こちらはニッキー・ホプキンスのピアノが印象に残る。

ビートルズのセッションに参加していたニッキー・ホプキンスを呼ぶかどうかの話も出てくるが、ローズピアノがスタジオに搬入されたタイミングでビリー・プレストンが登場しそのまま参加する流れも見もの。通説ではジョージが呼び寄せたと言われていたが、そうではなくたまたまロンドンに仕事できていたからスタジオを訪れたというのが真相だった。ビリーがセッションでエレピを弾いた時のジョンとポールの目の輝きを見ると胸が熱くなる。

エンジニアとして起用されたグリン・ジョーンズがほぼプロデューサーの立場だったことや、不参加と言われていたジョージ・マーティンがセッションに口を出さずに何度も現場にいたのは意外だった。セッション後半ではグリン・ジョーンズがキャパオーバーだったのか、アレンジについてアドバイスを伝えていたりと全く関係しなかったというわけでもなかったのが分かった。マーティンはジョーンズに私のことは気にせずに仕事を全うしてくれと伝えている。

ローディーの大男マル・エヴァンスもひっきりなしに登場していた。ビートルズの裏側の話を知る人ならお馴染みの人物ではあるが、映画で明らかになったのが歌詞のメモ係(おそらくタイプライターに起こす作業も)だった事。金床を叩くシーンは「Let It Be」でも登場したが(ジェフ・エメリックの自伝では録音では全く使い物にならなかったと言われている)、その金床を買ってこいと指示を受けていたり、それまで描かれなかった部分も含まれていた。

そしてビートルズ解散の原因となったアラン・クラインについてグリン・ジョーンズが物申している話も差し込まれている。ジョーンズの自伝「サウンド・マン」にもアラン・クラインへの苦言が綴られていた。この辺りはポールの意思が感じられる。アラン・クラインがアップルのマネージメントする事に対してポールはサインせず、ポールはアップルの管理にリンダの親族を推薦していた。このことがきっかけとなり、ポールと他の三人が対立し各々を訴訟する結果となる(この辺りはラトルズで皮肉られる)。70年にビートルズは解散した後も、訴訟は75年まで続く。結果的に4人が結託しアラン・クラインを追い出す形になった。

もう一つ時代背景として重要なのが、ボブ・ディランとザ・バンドの存在で、「Mighty Quinn」、「To Kingdom Come」、「I Shall Be Released」といったカバー曲が演奏されていた。ディランとザ・バンドが”地下室”でセッションした音源を当人たちが裏で流しブートレッグの始まりと言われた「Great White Wonder」はミュージシャンの間で話題となり、マンフレッド・マンが「Mighty Quinn」を録音したように我先にとカバーされていた。ザ・バンドのファースト・アルバム「Music From Big Pink」の存在もイギリスのミュージシャンの中で話題となっていて「To Kingdom Come」、「I Shall Be Released」(Great White Wonderにも収録)の二曲はこのアルバムから。特にジョージに影響を与えているが、他にはキンクスやエリック・クラプトンなどにも影響を与えている。

マジック・アレックス(関係者の各自伝を読むとどのような人物なのかがわかる)、広報のデレク・テイラー(ビーチ・ボーイズの「Pet Sounds」をイギリスで売り出した)、アラン・パーソンズ、アッティカギャラリーのロバート・フレイザーなど登場人物を記すだけでも枚挙にいとまがない。

当時の新商品だったスタイロフォン(デヴィッド・ボウイがSpace Oddityで使用していた)で戯れる姿や、ラップスティールギター、レズリースピーカーの搬入など、些細ながらそういった見所もあった。

・「Let It Be」リリースまでの出来事

2/1 グリン・ジョーンズ LAでスティーヴ・ミラー・バンドのレコーディングに参加

2/2 ヨーコ前夫と離婚成立

2/3 アラン・クラインがマネージャーに就任 映画「マジック・クリスチャン」撮影開始

2/22〜 断続的に「Abbey Road」のレコーディングが始まる

3/12 ポールとリンダ結婚

3/20 ジョンとヨーコ ジブラルタルにて挙式

3/25〜31 ジョンとヨーコ アムステルダムで平和を訴えるためのベッド・インを行う

4/11 シングル「Get Back/Don't Let Me Down」リリース

4/22 ジョンがJohn Winston Ono Lennon と改名

5/1 グリン・ジョーンズ ジョンとポールからGet Backセッションで録音した曲のミックスを依頼される

5/4 ジョンとヨーコ ティッテンハーストにある白亜の家を購入

5/5 ジョン アメリカを訪れるためビザの発行申請

5/9 ジョージ「Electronic Sound (電子音楽の世界)」リリース

5/16 ジョン 前年の麻薬事件のためビザ申請が却下される

5/26 カナダでベッド・イン敢行

5/28 グリン・ジョーンズ アルバム「Get Back」のミックス完了

5/30 「The Ballad of John & Yoko/Old Brown Shoe」リリース

6/1 ジョンとヨーコ「Give Piece A Chance(平和を我らに)」レコーディング

7/1 ジョンとヨーコ スコットランドを旅行中に自動車事故を起こし大怪我を負う

「Abbey Road」のレコーディングが本格的にスタート

7/6 ジョンとヨーコ退院

9/12 ジョン カナダのトロントのロックンロールリヴァイバルフェスティバル出演の依頼を承諾

9/13 ジョン チャーター機でカナダへ入国 トロントのライブにプラスティック・オノ・バンド(メンバーはエリック・クラプトン、クラウス・フォアマン、アラン・ホワイト)として出演

9/26 アルバム「Abbey Road」リリース

9/30 ジョンプラスティック・オノ・バンド「Cold Turkey」レコーディング

10/24 プラスティック・オノ・バンド「Cold Turkey」リリース

12/2〜12 ジョージ デラニー&ボニーのツアーにギタリストとして参加

12/12 プラスティック・オノ・バンド「Live piece in Toronto 1969」リリース

「Across The Universe」が収録されたチャリティアルバム「No Ones Gonna Change Our World」リリース

1970年

1/22 ポール「McCartney」レコーディング開始

1/27 ジョン 「Instant Karma」レコーディング

2/6 ジョン 「Instant Karma」リリース

2/26 コンピレーションアルバム「Hey Jude」リリース

3/6 シングル「Let It Be/You Know My Name」リリース

3/23〜4/2 フィル・スペクター「Let It Be」のプロデュース、オーケストラなどの作業を行う

4/10 ポール「McCartney」のプレス盤のプレスシートにビートルズ解散を暗示する内容が書かれていたため、デイリーミラー紙でポール脱退の報道が出る

4/17 ポール「McCartney」リリース

5/8 アルバム「Let It Be」リリース

5/21 映画「Let It Be」公開

あくまでもGet Backセッション期間中のフィルムのみで作られているため、フィル・スペクターについての話や、解散の引き金となった「McCartney」の話までは出てこなかった。その代わりGet Backセッションの時期だけに絞ったことで、プロジェクトの全体像ではなくあくまでもこの時期の4人に何が起きていたのかがよく分かる。ずば抜けた才能をもつ4人ではあるけれど、パーソナルな部分にスポットライトを当てることで、彼らも悩みながら音楽を作っていたということが身に沁みる。映画「Let It Be」ではほとんど登場しなかったグリン・ジョーンズなど、楽曲制作に大きく関わった裏方にもスポットが当てられたことで、ビートルズ以外の面々のパーソナリティも描かれ、より立体的な関係性が浮き上がっていた。多分これこそがポールが当時感じていた当時の空気であり、伝えたかったことだったのだなと感じた。

グリン・ジョーンズについては、セッションに誘われた当初「宝くじに当たったようなもの」という気持ちで挑んだものの、彼が編集したアルバム「Get Back」はメンバーから拒否されお蔵入りになってしまった(先日リリースされた「Let It Be」ボックスでやっと日の目をみた)。

ビートルズの解散については、ポールのステイトメントが引き金になったが、すでに「Abbey Road」レコーディング完了後にジョンは脱退を宣言していた。映画の中でポールは「ヨーコが原因で解散になんて思われたら50年後に笑われる」と発言し、「ジョンがビートルズかヨーコを選んだらヨーコをとるだろう」とも言っている。皮肉にも前者は解散のパブリックイメージの一つとして定着した感があるし、後者は実際その通りになってしまった。その50年後にこういった映画が作られるなんて想像もしていなかっただろうけども…。

Get Backセッションの後の一年を追うと、ジョンとヨーコのその後の活動を阻む出来事が起きている。大麻所持による逮捕や、政治的な活動がこの後のニクソン政権下のアメリカでの生活に影を落としていく。本作でもビリー・プレストンとのジャムでマーティン・ルーサー・キングを讃える人種平等を歌っていた。ジョンとヨーコの政治の季節はアップルTVの「1971」で描かれている。

8時間弱とかなり長いドキュメンタリーではあるものの、長いセッションを通した末の屋上ライブは、映画「Let It Be」とはまったく意味合いが異なりバンドがいかに四面楚歌かつ背水の陣で挑んだのかがわかると、新たな感動を生み出していた。

兎にも角にもビートルズファンは必見のドキュメンタリーである。

・Get Backセッションの頃のビートルズを深掘りするためのおすすめ本&CD

サウンドマン グリン・ジョーンズ自伝

レコードコレクターズ 1998年9月号

Get Backセッション全曲リスト

メニー・イヤーズ・フロム・ナウ ポールマッカートニー自伝

ザ・ビートルズ レコーディング・セッションズ

ザ・ビートルズ・サウンド 最後の真実 ジェフ・エメリック自伝

ビートル・アローン

ザ・ビートルズ 最後のレコーディング ソリッドステート(トランジスター)革命とアビイ・ロード

ANTHOLOGY III

ここから先は

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?