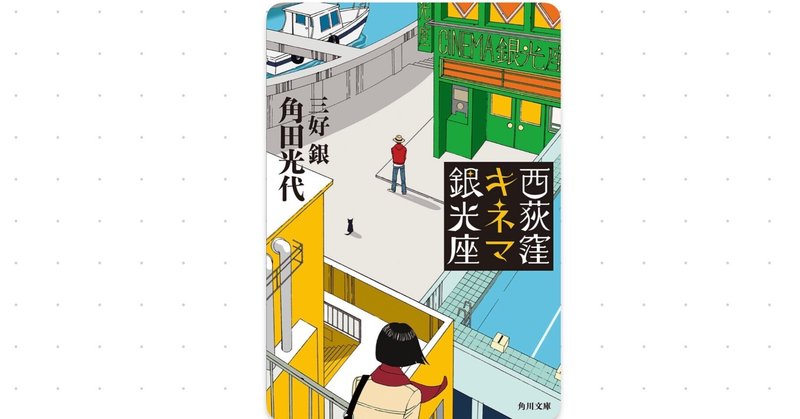

西荻窪キネマ銀光座 (著) 角田光代・三好銀

映画評でもエッセイでもない不思議な本。

一通り読んでみると、角田光代氏の文章より三好銀氏の癖のある挿絵風漫画の方が記憶に残る。

本の構成は映画毎のタイトルと簡単な説明、次に角田光代氏が映画のことをツラツラと書いたり(そういう回は少ない)、あとはその映画に至る自身のことや、全然関係ない話だったり。

映画の内容や角田光代氏が書いた文章と、関係があるような無いような漫画を三好銀氏が書いている。

どの回も漫画のページ数が多い。

最後まで読んでも「不思議な本」の感は拭えず、映画監督行定 勲氏の解説でようやく腑に落ちる。

感想

角田光代氏は「自分は女脳」と書いており、この本を読んでかなりの「恋愛体質」であることは分かる(女脳=恋愛体質という訳ではない)。

そのような自分をさらけ出した上で、見た映画のことを好き勝手に語るのは清々しい。

例えば友人、知人が同じ映画を見ていれば、その感想や意見に同意を求めたりすることもあると思うが、それは本来の映画の楽しみ方なのか?

自分以外の人たちが「面白いよね」と言っても、自分自身が「つまんねぇ映画」と思えば、それはそれで良いのだと思う。

行定 勲氏は解説で語る。

「映画は作り手の人生の切り売りなのだと思っている(実際に私もそうやって作っている)。他人の人生に自分の人生を重ねるのが映画を観る行為だということを角田さんは知っている。彼女は映画の中に自分自身を見つけ出し創造していく。時にはひとりの女として、時には思春期の少女として、ときには旅人として映画の世界を彷徨いながら。映画と自分の人生の境界線に立つ角田さんの言葉はやけにリアルでひりっとするものばかりだ。映画の断片から一人の作家の赤裸々な人生があぶり出されて行く。映画は怖い。人生を映し出す鏡の様なものだから。そこに映った角田さんの中に潜む〝女〟は私の中に、過ぎ去った青春の記憶に佇む映画のヒロインを創造させるのである。」

「一方、三好さんは角田さんとはまた違うアプローチで映画を語ってくれる。インスパイアされたイメージを自由に再構築することでその映画の核を抽出するのだ。ひとつの映画がきっかけでまた別の作品がそこに誕生する楽しさがある。描かれた三好作品の世界観はどことなく空虚で何かを失って行く切なさが一貫している。そのどれもが映画的な名場面ばかりだ。その怠惰で緩い時間の流れが私の心の中に新しい想像の影を落とす。

このように、ひとつの映画を通じて二人の作家の創造が生まれ、それが私に新たな想像を与える。こういった想像の連鎖は永遠に続いていく。私たちは映画に触発され自分の人生を省みたり、そこから逸脱した感情を見出すきっかけを映画に求めているのかもしれない。」

「映画が衰退するのは観客を育てなかったことにある。観客に想像させない、説明のつく映画ばかりを誂ったせいで観客の想像力を奪ってしまった。観客が育たないと映画の自由も奪われて行くのだ。

『西荻窪キネマ銀光座』は映画の観客の為の手引書になると思う。同じ映画を観てこの二人はこんなにも自由に感じて、自由に発想を飛躍させているのだから。映画を観る行為はこんなにも自由なんだよと教えてくれている。そして、観客が自由になれば、作り手にももっと自由を与えられるのだ。

こんな風に映画を観ることこそ、映画の醍醐味である。その本質を教えてくれた角田光代さんと三好銀さんに、私は映画人の端くれとして感謝したい。」

解説とは言え、引用が長すぎたかもしれない。

MOH