Designare 01

このnoteでは、デザインについて考えたことを記していきます。

よかったら読んで下さい。

第1回となる今回は、デザインって何んだろう? ということについて考えてみようと思います。どうして「デザイン」がわかりにくいのか、つまり、

デザインの定義が揺らぐ理由を探っていきたいとおもいます。

1.デザインの定義が揺らぐ理由

デザインとは何か? という壮大なテーマについて、多くのデザイナーや教育者が、意図的に定義を避けるか、思考停止させています。驚くことにデザインの定義はデザインの教科書にも明記されてはいません。それどころか、教科書に使われている書籍の中には「デザインの定義は、はっきりとは言えない」と書いてあるものすらあります。学生たちは定義できない事柄について学んでいるということになり、摩訶不思議なことがおきています。

もちろん、辞書や辞典の類を調べれば、デザインに対する記述は存在します。また、デザインを定義する論文も普通に存在しますし、デザインの定義に対して、名言を残している有名なデザイナーも少なくありません。他にも、デザイン団体のHPを検索すれば、定義しているところもあります。しかし、世間一般にデザインの定義は未だに曖昧で、広義の意味から狭義の意味まで、多層のレイヤーの中にデザインは漂っています。文科省も、多くのデザイナーも、デザインを定義することを避けているのが現状といってよいでしょう。

これには、三つの原因があると私は考えています。それを順番に見ていきましょう。

1-1 領域(カテゴリー)問題

デザインの意味は年々広がっていてます。様々な範囲にどんどん広がってしまうのは、カテゴリー問題が解決しないことが大きく影響しています。デザインは、様々なものの間で板挟みになっているからです。

例えば、「考える」と「作る」の間に挟まれ、「アート」と「エンジニアリング」に挟まれ、「革新」と「伝統」に挟まれています。具体例を挙げてみましょう。

まずは、有田焼の例で考えてみましょう。有田焼は、明治以前は伊万里焼と呼ばれていて、本来は「伊万里港から輸出された焼き物」という意味でしたが、この焼き物は、地名が商標代わりになるほど有名になりました。「古伊万里」というような言葉を聞いたことがある人も多いと思います。焼き物といえば、白いお皿の様なものをイメージするかもしれませんが、有田焼や伊万里焼の場合、白い無地のものは、ほとんど存在しません。なぜなら、そこには伝統的な絵付けの柄や形式美が存在しているからです。

しかし、それこそが板挟みの原因になっています。

これは焼き物に限ったことではありませんが、伝統工芸はエンジニアリング的な「工」とアート的な「芸」が合わさっているにもかかわらず、伝統技術を守ることが重視されます。そのため、イノベーションが起きにくく、大きな変革を嫌います。かりにデザイナーが、町興しのために「真っ白な有田焼を作りましょう」と提案しても反対されてしまうでしょう。なぜなら、絵付けの伝統技術こそが有田焼そのものだからです。だから伝統工芸士とデザイナーは、産業という観点で俯瞰した場合、極めて近い職種であるのにもかかわらず、近くから凝視すれば全く違う職種にしか見えないのです。こういうことが、革新と伝統の板挟みになっているということです。

反対に、有田焼で無いものに有田と名付けることを想定してみれば、「文化の盗用」のような知財権の問題以外にも、同じジレンマを発見することができるでしょう。

次に、アートとエンジニアリングとの関係について考えてみます。私は「デザインを教えています」というと、よく「あー、美術の先生なんですね」と言われますが、一般にデザインとアートは、混同されています。デザインについては、後述する事にして、アートは、もともとギリシャ語のテクネーと、ラテン語のアルスに由来し、それらの言葉は、制作活動に必要な知識や能力や技術をさしました。アートの歴史は非常に細かく分類できますが、本当に乱暴に大別すれば、

① ルネサンス以前

② ルネッサンスからデュシャンまで、

③ デュシャン以降

で、意味が変容しています。そのため、ルネサンス期からマルセル・デュシャンまでのものをアートと捉えているか、デュシャン以降をアートと捉えているかでも、当然アートとデザインとの距離は変わってきます。

一方のエンジニアリングは、元々、ギリシャ語のデミウルゴス(造物神)から始まった言葉ですが、ラテン語の「インゲニウム」が直接の語源です。

13世紀ごろから、ゴシック教会を建設する際に、アーキテクトス(ラテン語で、テクトスの頭=棟梁という意味)が活躍します。アーキテクトスは、建築家(architect)の語源ですね。

高い石壁を持つゴシック建築に事故はつきものだったようで、その責任を建築家がとらなくてもいいように、技術的な相互補助の仕組みとして、ギルド(職業組合)が作られました。15世紀になって戦争が頻発すると、各国は、建築家のギルドの規則に縛られない、フリーランスの建築家を軍事技術開発者(ラテン語でインゲニアトール)として雇い入れるようになりました。そうやって雇われた人々が、開発した新技術のことを「インゲニウム」と呼ぶようになります。

先述のように、これが直接の語源です。「インゲニウム」は、生み出す、生む、起源、新技術という意味をもっています。

天才(ジーニアス)の語源も、ゲニウス=(生む、守護神)からきたものですし、ゲニウス・ロキも同じで、ゲニウスが守護霊のことを、ロキは土地のことを指し済ます。もちろんエンジンも同根の「生む」からきた言葉です。ですから、仮にデザイナーをクリエイター(創造主)と呼べば、言葉の意味を比較すれば、デザイナーはアーティストよりも寧ろ、エンジニアに近くなります。

こういうことを考えると、「ゲームデザイナーとプログラマ(エンジニア)の違いは?」や、「車や注射針などのプロダクトデザインと、エンジニアリングの違いは何か?」 などの問いが常に発生することになります。

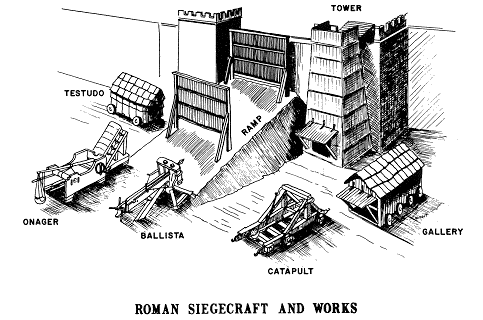

カテゴリー問題の三つ目として、考えると作るの狭間について考えてみたいと思います。しばしばコトとモノの問題として語られることも多いですが、デザインの歴史をみると、20世紀初頭に、設計と製造が分離してからは、完全にデザイナーは、考える側の設計担当になり、製造作業員ではなくなりました。フランス人の建築家が、絶対に作業着を着ないのを見てもそれはよくわかります。しかし、形の無いもの、例えば結婚式や社内組織や人事評価システムをデザインするとなると、「プランナーやコンサルティングと、デザイナーは何が違うのか?」や「モノを作ってこそデザインでは無いのか?」という問題なども出てきます。コンサルというのは、元々古代ローマ帝国の執政官(皇帝制度がない時は実質トップ)であるコンスルーから来ている言葉です。当時コンスルーは立法も、行政も、軍事もおこなったわけですが、デザイナーとコンサルが同じだとすると、「政治家的な領域もデザインなのか?」「どこまでがデザインの領分なのか?」「デザイナーは考える人? 両方やる人? 作る人?」という疑問など、次々とでてきます。

革新と伝統、アートとエンジニアリング、有形なのか無形なのかなど、これまでにあげた以外にも、様々なカテゴリーの狭間で板挟みになってしまう領域問題が、デザインの定義を揺るがす一つ目の原因になっています。

1-2 歴史的変遷(トランス)問題

今度は、デザインの意味の歴史を駆け足で辿ってみます。

デザインの元になる言葉自体は、8世紀からあり、元々は人生に置いて叶えるべき(男の)夢という意味でした。その後企むとか、計画するという意味を経ていきますが、美術的な意味は存在していませんでした。これらの歴史的変遷は『OED』を読むとよくわかります。

(※OED=Oxford English Dictionary)

17世紀になると、デザインの元になる言葉は、美術の世界で「図面、特に輪郭線」を指すようになります。イタリア語のdisegnoからdessinとしてフランス語に取り入れられ、disegnare「印をつける」から、ラテン語のdesignare「印をつける、工夫する、選ぶ、指定する、任命する、見えないものを見えるようにする」という意味になり、その後ようやく、デザインという言葉になっていきます。このnoteのタイトルもここから採っています。

ルネサンス以前は、彫刻や絵画の作者に名前が刻まれることが無く、所謂、読み人知らずの状態でした。そこに記名するという行為が、デザイン(DE+sign,signare,signum)になっていきます。英語では「出る」+「記号、印をつける、識別する」といった意味になります。

デザインにとって決定的な出来事となったのは、フランス革命と産業革命でした。それは、ブルボン朝をはじめとする○○朝といった、決まりきった型から解き放たれ(英国を除いて、ヨーロッパから王が次々と消える)、職人が自ら自由に意匠を考えていく意識を持ち始めたからです。

また、産業革命直後に作られた大量生産品の品質が悪く、良質な製品の需要があったことや、財政健全化のために始められた、フランスの国内博覧会を羨んだ英国が始めた万国博覧会の影響や、世界初の百貨店である「ボン・マルシェ」によって、人間の欲望が商品として陳列されるようになったことなど、これらが相互に作用して、アーツ&クラフト運動(英国)、アール・ヌーヴォー(フランス)、スティレ・リバティ(イタリア)、ニュークンスト(ドイツ)、ユーゲントシュティール(オランダ)といった潮流が次々とおこりました。それをきっかけにして、デザインという言葉は今日的な意味を持ち始めます。

そして完全に、デザインという言葉を定着させたのは、第一次世界大戦後に生まれた、《バウハウス》とドイツの工業力でした。第一次世界大戦開戦前の十数年で、ドイツは、英国からの技術を産業スパイ的に取り込み、世界屈指の電力消費国になっていました。第一次世界大戦は、ドイツが、政治的調停者からプレイヤーになることによって、パワーバランスが崩れ、引き起こされた戦争ともいえます。21世紀になるまで支払い続けた第一次世界大戦の莫大な賠償金を抱えていてもなお、《バウハウス》が成立できた背景には、急速な産業成長によって育まれた、技術的リソースがあったのでしょう。

念のため《バウハウス》について少し説明しておきます。

《バウハウス》は、ドイツ革命直後のワイマール共和国で、1919年にドイツ復興のために作られた学校です。アーツ&クラフト運動の流れから作られた美術工芸学校を前身とし、ナチスドイツによって閉鎖される1933年までの14年間、今日的な「デザイン」によって作られた製品をグローバルに販売しました。そのような活動によって、製品と一緒に「デザイン=設計」という考えが、広く伝播しまた。《バウハウス》でデザインされたものは、現在でも使用されているものが数多くあります。

《バウハウス》で、デザインが確立された要因として重要なことがらに、ものづくりのための思想や哲学を、絶対王制やキリスト教の代わりに、背骨として組み入れたことが挙げられます。例えばグロピウスによる、バウハウス宣言の表紙は、ファイニンガーの版画による「社会主義の大聖堂」です。さらに、二代目校長のハンネス・マイヤーは社会主義思想が行きすぎたせいで、解任されています。画家のヨハネスイッテンは神秘主義に傾倒していたために解任されます。《バウハウス》で教鞭をとったロシア出身のカンディンスキーは、スターリンを嫌い、ドイツ国籍とフランス国籍を取得しています。

このように各講師の信条は異なっていましたが、結果として《バウハウス》には、この時代のエスタブリッシュメントに浸透しはじめたモダニズム(近代主義)の潮流が流れ込んでいきました。

世界大百科辞典によるモダニズム(近代主義)の定義を紹介しておきます。

近代主義

現在の社会的・文化的構造を過去の宗教的権威や道徳的規範に立脚しながら構築しようとする伝統主義と絶縁し,〈世界の合理化〉という普遍原理に基づいて社会や文化の建設を推進しようとする精神的態度のこと。したがって,伝統主義と対置された近代主義においては,秩序よりも進歩が,宗教よりも科学が,個別主義よりも普遍主義が,属性原理よりも業績主義が尊重され鼓吹される。封建社会から資本主義社会への進化・発展の駆動力の一つが,この種のエートスであったことはいうまでもない。

*エートスとは、古代ギリシャ語のエトスのことで、この場合は習慣や、意識の持ち方の意味に、出発点や発露という意味がダブルミーニング的に被さっている。

《バウハウス》が広めた製品には、フォントやシステムキッチン、時計やアイロン、集合住宅、ポスター、カラーシステム、パイプ椅子など多岐に渡ります。しかし、《バウハウス》が、最も世間に広めたものは、商品ではなく、アートとテクノロジーを融合させ、近代主義をOSにした「デザイン」という概念でした。

ここで改めて、言及しておくことがあります。アートがちょうどこの頃変容したように、この時代からアートやデザインは、その裏側に孕む思想や哲学を無視できなくなっていきました。1917年に「Fountain」が発表されて以降、アートは「現代アート」にシフトしていきます。(「Fountain」は、デュシャンが"R.Mutt"という偽名で出品した、男性用便器の既製品をつかった作品のこと)。もちろん、デュシャンの作品だけで世の中が変わったわけではありません。その根本には、大航海時代によって生み出された、聖書の綻びを紡ぐ、新しい正統性が必要になっていたからです。

具体例な動きとしては、19世紀になると各国で辞書の編纂が進みました。アーリア神話を代表とするセム、ハム、ヤペテの神話を、各国が、自国民の貴さを喧伝するためにリメイクしようとした結果が辞書の編纂につながっていったのです。またアジア(日本)の経済発展を横目にした、ヴィルヘルム2世によって黄禍論が生まれ、アジアや非キリスト教圏を蔑む気運が可視化されました。

20世紀になるとダーウィンの進化論を、ラマルクの進化論的に読み解いた優生学が勃興(日本で断種法が廃止されたのは1994年まで待たねばならず、ナチス以外でも、優生学は世界的な動きでした)しました。さらに、それが18世紀のヘーゲルのドイツ観念主義やスペンサーの社会進化論と合わさって、侵略の正統性を担保したために、ますます、植民地支配が世界規模で進んでいきます。20世紀のアートやデザインは、そういう社会的背景の中で生まれた思想や哲学を、常に背中に感じながら進んでいたのです。

第一次世界大戦の余波を受けなかったアメリカは、鉄道や自動車産業を発展させ、経済的発展を遂げていました。シカゴ派の建築家ルイス・サリバンが残したことで有名な「形態は機能に従う」という言葉は、モダニズムとよくマッチし、一世を風靡しました。しかし、急速なテクノロジーの進歩によって、メカニックの小型化が可能になり、アメリカの巨大国力による大量消費社会が到来した結果、サリバンの機能主義は傍流となっていきました。

新たにメインストリームに踊り出たのは、その名の通りストリームライン・モダンと呼ばれる流線型の製品でした。

テクノロジーによって、空気抵抗を考慮した機関車や戦闘機などが開発されると、「速度」が未来の象徴とみなされました。速そうなイメージが正しさに変容したからです。そのイメージの象徴が流線型であったために、ストリームライン・モダンの流れが生まれました。ここで重要なことは、機能が形態を決めるのではなく、イメージが形態を規定するようになったということです。これによって、大衆が望む「イメージをデザイン」する必要が生じるようになったわけです。

ここで生まれたデザインやデザイナーのイメージが今日でもまだ市民権を持っていて、「カッコいいモノや、オシャレなモノが正義である」という見方があります。

第二次世界大戦後の1951年には、日本でも、タバコ「ピース」のパッケージをデザインした、レーモンド・ローウィを招聘し、彼のデザインによって不二家のロゴや、明治ミルクチョコレートの

パッケージなど様々なものが作られました。古い漫画や、TVドラマに登場するリッチなデザイナーのアーキタイプは、日本の場合、ローウィと見て間違いありません。

さらに女性の社会進出が始まると、シャネルの5番などの、TVコマーシャルをつかったものに代表される「ブランド戦略」が始まります。ここで起きたことは、良い製品をデザインすることよりも、大衆のイメージをデザインすることの方が、資本家にとって効率が良いと気がついたことでした。

この結果、商品が本来持っていた使用価値や希少価値と、ブランドイメージによって高騰した市場価値とが乖離していきました。これを加速させたのは、エイゼンシュタインの映画「戦艦ポチョムキン」や、ナチスのゲッベルスが行ったプロパガンダのような、映像メディアの力によるものでした。

この後、映像の力が、構造主義やポストモダンなどの新しい思想と合わさって大量消費社会の後押しを続けます。第二次世界大戦以降、各地で植民地支配から脱し、独立した国々が増えると、均質なモダニズムが、それぞれの土地が持つ、ヴァナキュラーなカルチャーを包含できないことが徐々に分かり始めました。そうすると、ポストモダン(主体や意識を重んじる実存主義を批判した構造主義の考え方を継承しつつも、西洋の形而上学自体を批判した、一連の哲学や思想傾向のこと)は、世の中に受け入れられるようになりました。

構造主義から始まる、脱構築やポストモダンやポスト構造主義の流れは、ソットサスや磯崎新らデザイナーたちが参加した、メンフィスなどの活動にまで至ります。

正しいと思われた理念によって、世界を覆い尽くすことは、一通りの方法ではできないということが明らかになってきたことで、逆に大衆の欲望は、次から次へと移りゆくようになりました。ブレトンウッズ体制が崩壊し、グローバル化が進むことで、グローバルなパッサージュが作られたわけです。この頃のデザインは、奇異で目立つモノこそ正しいと思われた可能性があるかもしれません。日本においてはバブル経済と重なった時期です。

次にやってきたのは、PCとインターネットの時代です。

PCとインターネットによって、世界がネットワークによって繋がると、徐々にマスプロダクトの時代が終わっていきました。マスメディアがローカル化して、いままでの世界が偏ったバイアスで満ちていることが大衆に可視化されたからです。また、マス・コミニュケーションがマスの役割を終わりを告げたことにより、本質的個性の不在もまた、大衆自らによって確かめられました。こうして、グローバルな「自分探しゲーム」が始まりました。

そういった人々の空虚さは、消費や創作活動のエンジンとして使われるようになります。インターネットによる相対化により、一定の正しさに基づいた、伝統的なカルチャーの求心力が低下すると、いわゆるサブカルが、メインカルチャーと化し、3dプリンターや IOT をはじめとする、IT技術の複合的な結合は、「自己実現」という大衆自身のマス・カスタマイゼーションを引き起こしました。同時に、インターネットによる相対的な眼差しやビッグデータの登場は、デザインの概念を根本的に問い直しました。大量生産はもちろんのこと、プロダクトアウトもマーケットインも、何が正解なのか、誰も見通せなくなってしまったからです。そんなかで注目されたのが、スタンフォード大学で1960年代から問われていた「デザイン思考」という考えでした。

それは、「デザイン思考」によって、社会を見た場合の解像度を上げることができたためです。

「デザイン思考」の有効性が、CI戦略などによって確かめられていくと、広範に拡散したデザインの概念の中でも、「デザイン思考」がデザインのメインストリームになっていきます、日本でも2018年に経済産業省と特許庁による「デザイン経営宣言」などのようなものも出始めています。とはいえ、一般には「デザイン思考」や、経営に対するデザインという概念は、専門家以外には浸透していません。

さらに2023年に入ってから、画像生成系AI技術や、統語型言語プログラムが台頭することによって、「AIが未来を席巻する」という機運が高まっています。おそらくデザインとは何かということも、更に問い直されることが予想されます。

こうして見てみると、デザインと一言に言っても、時期によって全くデザインの意味が異なっているわけです。

以下はそれを箇条書きにしたものです。

1.8世紀からルネサンスまで

主に企み、人生でなすべき夢、騙すこと

2.ルネサンスから産業革命まで

主に作品に名前を記すこと

3.アーツ&クラフトやアール・ヌーヴォーの頃、

工芸的な意匠と作品の両方。

4.バウハウスやシカゴ派の頃

デザインの意味としては設計

5.流線型やローウィの頃

デザイン=見た目

6.大量消費時代

デザインはイメージや仕組み。

7.インターネットの時代

デザイン=問題解決すること

8.AI(人工知能)が到来する近い未来

?

以上の8個に分類されます。

このように、言葉自体が変遷しているため、

何をもってデザインと定義するのかが難しいのです。

この歴史的変遷の問題が、デザインの定義を揺るがす、

二つ目の原因になっています。

1-3 合意形成(コンセンサス)問題

デザインの定義が揺れる理由の三つ目として、合意形成問題についても少しだけ考えてみます。この問題は日本を対象としていますが、他の国でも同様のことはあるでしょう。

まず日本におけるデザインは、明治初頭と戦後の二段階でスタートしています。明治初頭には、富国強兵政策の一環として、鉄道や殖産興業や丈夫な近代建築などを作るために、工部省が設立した工部大学校(京大学工学部の前身)からスタートします。また、海外からの来賓を招いた時に、後進国に見られないように、建物の装飾などができる人材の養成を目的に設立した、工部美術学校(東京藝術大学の前身)、ミッション系の学校とは異なる教育の方向として始まった、京都府の女紅場(京都府立鴨沂高等学校の前身)などの女子教育という、3通りの立ち上がり方をしています。大別すると、工学と、美術と、家政学です。そのため現在でもデザインを学ぶ環境は、工業大学や、藝術大学や、服飾系専門学校のように分かれたままになっています。工業大学でファッションは学べず、芸術大学で構造計算をすることはなく、専門学校で彫刻科を設置しているところは僅かでしょう。

そして第二次世界大戦後、日本が海外の商品を模倣しつくした結果、国際的に非難され、1959年に特許法と意匠法が制定されます。現在でも知的財産権は経産省の特許庁が管轄し、著作権は文部科学省の文化庁が管轄しており、その法律が運用される範囲も分かれています。

日本の場合は、このように学ぶジャンルが明治期から分かれていた中で、戦後にその管轄も分けられるようになりました。著作権は著作物に関してのものですが、1996年に争われたASAHIロゴマーク事件のように、デザインと無関係ではありません。このようにして、それぞれの境界が複雑になっていくほど、それぞれの専門家の利権も分けられるようになったわけです。これは海外でも同じです。

社会が複雑に発展していくのと同時に、それぞれの職業が複雑化していく過程で、一人一人が行うタスクそのものは分化してきました。例えば、棟梁が建築家になり、建築家がプランナー兼プロデューサー化していく中で、実際の建物の建設作業は、分業化されています。予算も関係しますが、基本的に建物の外構計画は、ランドスケープデザイナーが担い、室内の誂えはインテリアデザイナーが行い、全てを建築家一人でデザインすることはありません。他にも、サインデザイナーは能力的に可能だとしてもグラフィックデザインをあまり行いませんし、もうちょっと極端な例をあげれば、ウェディングプランナーはお葬式をすることはありません。

そのように各分野が分かれていくことで、その業界のルールやバイアスが作られていき、本来、本質的に同じことをしている職種でも、概念にギャップがつくられ、利権がコンフリクトし、合意形成とは逆の流れが生まれてきます。この、合意形成の問題が、デザインの定義を揺るがす、三つ目の原因になっています。

1-4 まとめ

最後に、今まで、見てきた 1-1.1-2.1-3 で取り扱った問題をまとめてみましょう。

1.デザインの近接分野との境界が不明確

2.デザインと近接分野の定義が時代によって、

両方とも移り変わるため、その認知が、人そ

れぞれズレてしまう

3.管理管轄する省庁や、業界が分かれているた

め、本来同じ概念や利権がコンフリクトする。

以上の3点がデザインの定義が揺らぐ原因になっていると考えられます。

現在のデザインは、モノというよりも、問題を解決するという行為そのものにフォーカスされています。しかしながら先述したように、当然モノもデザインに含まれます。

AI時代が到来しようとしていますが、いつの時代でも社会が変わる時、必ず新しい「価値のスケール」=「スコア」が発生します。そしてのスコアと既存のスコアが重なり合った時に、新しいデザインの定義も生み出されてきました。しかし、そういった変遷を繰り返す中でも、変わることのない、「社会とデザインの関係性」の中にこそ、本質的なデザインの定義が隠れていると言えるのではないでしょうか。是非、それを探ってみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?