猪苗代湖畔に鎮座する製鉄の神々②

■「石動木(いするぎ)」の地名が示す歴史

東田面の金砂神社は、旧名称は「金沢神社」で、石川県の金沢に由来するという。

日本海に大きく突き出した能登半島には、太古から対馬海流により大陸から多くのヒトやモノが漂着した。

スサノオが降り立った出雲のように、この地域でも早くから製鉄文化が栄えていたのだ。

金砂神社の1キロ北にある「石動木(いするぎ)」という地名は、石川県から富山県にまたがる「石動山(いするぎやま)」に結び付く。

石動山修験道の里の拠点ともなった石川県羽咋(はくい)市の気多(けた)神社は、会津坂下町気多宮(けたのみや))と大沼郡昭和村に勧請された。

(会津坂下町の気多神社)

私は昨年、能登・新潟・会津を車で旅した折に、日本海沿岸を北上し阿賀川や只見川を経由して会津に入った修験者や北陸の民を思い浮かべた。

そして今度は、猪苗代湖畔の製鉄神のそばに「いするぎ」の地名を見つけ、北陸のたたら製鉄民の移住に思いをはせるのだ。

猪苗代湖の北(猪苗代町三ツ和)には出雲神社がある。社殿は猪苗代湖を向き、後方には雄大な磐梯山が控える。

当社は昨年の旅の最終地点だったが、磐梯山から猪苗代湖にかけて吹く強い風が印象深い。まさに自然風を利用した原始製鉄(野だたら)にうってつけの場所だと感じた。

■古代製鉄の神、アラハバキ

赤井の荒脛巾神社。このアラハバキは、記紀にもみられない謎の神だ(アラハバキの表記は、荒鎺、荒吐、阿羅破枳などさまざま)。

武光誠氏によれば、縄文的な神々の多くは、国司の指導で平安時代までにもとの名前を失い、日本神話に登場する神へと変わっていった。

アラハバキのような神を祭る神社があるところは、かつて朝廷の支配を受け入れない勢力がいたと考えてよいという(『「古代日本」誕生の謎』より筆者抜粋)。

会津では、赤井のほかに、会津若松市北町に「荒鎺(あらはばき)神社」がある。

こちらは、田んぼの中にポツンと鎮座する小社だが、アラハバキを祀った神社のほとんどが、遠い昔にその神名を失ったなかで、会津にアラハバキ神社が2社も残ることはとても興味深い。

さて、荒脛巾(あらはばき)の「脛」は「すね」だ。

記紀に登場する「長脛髄彦(ながすねすねひこ)」もアラハバキに関連する人物だといわれる。

ニニギノミコトより先に降臨していた豪族の長ナガスネヒコは、神武東征に抵抗し、ニギハヤヒノミコトに殺害されたとある。

一方、津軽安倍一族の伝承によれば、彼は神武の手を逃れ、兄アビヒコとともに津軽の地に落ちのびたことになっている。

津軽は縄文から弥生の直前まで最も先進的な場所だった。

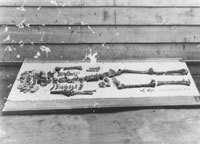

遮光器(しゃこうき)土偶で有名な青森県つがる市にある亀ヶ岡遺跡(縄文晩期)の土器は、日本列島各地の縄文土器に影響を与えたが、この亀ヶ岡式土器につながる円筒式土器が多数出土した五所川原市のオセドウ貝塚遺跡(縄文前期)からは、身長2メートルに達する人骨が発掘され、通称ナガスネヒコの骨といわれている。

近くの神明宮はかつて「長髄(ながすね)神社」「荒吐(あらはばき)神社」と呼ばれていたという。

大和勢力の手による記紀では、縄文系民族の長を、ナガスネという蔑称で記したのだろうが、実のところその名の示すように、長身の民族だったのかもしれない。

オセドウ貝塚出土の人骨

1923(大正12)年7月、五所川原市教育委員会提供

出所:

http://www.mutusinpou.co.jp/%E6%B4%A5%E8%BB%BD%E3%81%AE%E8%A1%97%E3%81%A8%E9%A2%A8%E6%99%AF/2017/11/49059.html

■「手長足長」は古代会津の旧勢力

長身で異形の民といえば、古くから「手長(てなが)足長(あしなが)」族の伝承がある。ガリガリに痩せて極端に手や足が長い姿は江戸時代の浮世絵でも描かれたほどだが、猪苗代にもこんな話が伝わる。

「昔々、猪苗代湖がまだヨシ谷地に覆われ、磐梯山は病悩山と呼ばれていたころ、磐梯山には足長・手長という魔ものが住んでいた。夫の足長は、磐梯山と高田にある明神ヶ嶽にまたがって、雲をあつめお日さまをさえぎり、妻の手長も磐梯山に腰をかけ、長い手で猪苗代湖の水をかきあげて振りまくので、毎日、風雨にさらされ、そのために作物が実らず、人々は大変困っていた」

が、ある日、旅の坊さんが退治してくれたという。

(参考:磐梯山ジオパークホームページ、H-49.磐梯神社)

足長がまたぐ地域は、ちょうど会津盆地だ。

この魔物は、磐梯山、猪苗代湖、会津盆地を支配していた旧勢力を指すのだろう。

記紀が縄文時代の旧勢力をナガスネヒコなどの蔑称で記したように、この手長足長も、縄文から弥生初期にかけて豊かな会津の基盤をつくった一大勢力のことだ。

新体制側が行ったプロパガンダなのだろうが、裏を返せば、それだけ旧勢力は高い文明を持つ恐るべき存在だったといえるだろう。

(手長足長 - Wikipedia)

■水辺の鉄を原料とした古代製鉄の可能性

古代の製鉄の原料は、鉄鉱石から砂鉄に移行したとされる。

しかし、砂鉄には約1500度の火力が必要だが、鉄鉱石からは800度程度の低温でもスポンジ状の鉄が得られ、品質は劣るものの一定の鉄製品を作ることができるのだという。

縄文土器は、800度程度の野焼きでつくったようだが、すでにこれだけの火力があれば、例えば何かの拍子に土中の鉄鉱石のカケラなどを燃やすことで、偶然に鉄ができたのかもしれない。

会津でも多数の縄文土器が出土するが、遠い昔にすでに一定の鉄製品が(製鉄段階から)つくられていたのではないだろうか。

ところで、猪苗代の手長足長の民話には「昔々、猪苗代盆地がまだヨシ谷地に覆われ」とあった。つまり猪苗代湖には「葦(よし)」に覆われた湿地帯が広がっていた。

葦など水辺の植物の根には、「褐(かつ)鉄鉱(てっこう)」という塊(かたまり)ができる。水中の鉄分が根を徐々に包んで、水酸化鉄を主とした固い外皮ができるのだ。この褐鉄鉱も、砂鉄よりも低温で還元し鉄をつくることができる。

(猪苗代湖の葦)

出所:https://jn.lush.com/article/phragmites-paper-from-japan-wetlands

古代の製鉄というとどうしても砂鉄の印象があるが、この褐鉄鉱など水辺の鉄(湖沼鉄)による製鉄は、北欧などでは紀元前にさかのぼる可能性がある。

しかもインドでは20世紀になっても製鉄の主原料は湖沼鉄だった(浅井壮一郎氏)というから、意外に知れ渡った原料なのだ。

日本の製鉄の始まりは6世紀ごろといわれるが、むしろその時代まで製鉄が行なわれていないほうが不自然ではないだろうか。

猪苗代湖周辺の湿地では、葦の根にできる褐鉄鉱が多量に採れたはずだ。

これを原料とした製鉄法を会津にもたらしたのが、のちの世に手長足長、あるいはナガスネヒコなどと呼ばれた技術者集団ではないだろうか。

彼らは、大陸から北方ルートで北日本(津軽)に入り、先端技術を携えながら次第に南下し、鉱物資源の豊かな地域などに移り住んだのだろう。

会津は宝の山磐梯山をかかえる豊かな地域だ。

古墳時代に会津盆地の豪族となり最後まで大和勢力に立ちはだかった一派は、彼らをルーツとするのかもしれない。

猪苗代湖畔に鎮座する製鉄神の中で、笹山の須佐乃男神社と東田面の金砂神社は、砂鉄を原料とするたたら製鉄の神だった。

出雲や北陸から移住した民は、近世まで続く猪苗代湖畔の鉄の一大生産地を築いたが、そのはるか前の時代に、湿地の湖沼鉄から生み出す鉄器を用いて会津を開拓した民がいた。

その民が奉じた神がアラハバキ、赤井の荒脛巾神社なのではないだろうか。

鉄製品はさびやすく、炉や作業施設を持たない「野だたら」なども見つかるはずはないから、古代製鉄の歴史は謎だらけだ。

しかし私は常々、太古から高度な文化が栄えた不思議のクニ会津には、知られざる鉄の歴史があるはずだと考えている。

(終わり)

(褐鉄鉱)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?