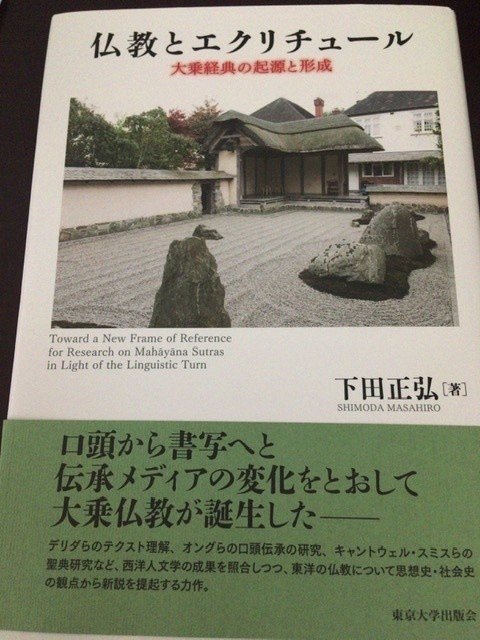

サブカル大蔵経325下田正弘『仏教とエクリチュール』(東京大学出版会)

仏教学と言う学問は、数奇な運命をたどってきた。およそ2500年前のインドに誕生し、広汎なアジアを故郷として成立した壮大な知の体系は、19世紀初頭、西欧に研究の拠点が出現すると、その異郷の地において探求され、解体され、再構築され始めた。近代仏教学と言う名で呼ばれる現在の仏教学は、インド・ヨーロッパ語という言語世界の認識によって開始された新たな西洋人文学によって、その学問的基礎が与えられている。/他方この深化によって仏教学も変貌したかと問われれば答えは「否」である。/実は、現在の学界がかかえる解決困難ないくつかの問題は、仏教学が人文知の進展から乖離してしまったことから生まれている。p.ⅰ.ⅱ

〈仏教学の研究〉。何かメタな感じ。新鮮で深淵だけど、なぜか筆致は優しい感じがしました。下田先生の日本の仏教学への提起の孤独な勇気も感じられました。

また、本書は、学界でほぼ〈沈黙〉されたらしい山口瑞鳳『評説インド仏教哲学史』への返信でもありました。

あざやかな理解である。引用に示された仏教思想理解の理論的支柱をまとめるなら、第一に、知覚の根拠となる外界の存在を認める点、第二にその外界が無限小の単位時間に存在すると言う時間の空間化を斥ける点、そして第三に「縁起」を現象一般のありようを指す術語ではなく、人間の意識と外界との関係に関与する術語と解する点になる。/学者が同著に対して沈黙してしまうのには、おそらく二つの理由がある。/山口の主張するようにもし「三つの時間」が「仏陀の親説」であるとするなら、それは「意識に現前するものの実在」を根本に立てる西洋形而上学の歴史の閉域内部に閉ざされた思惟そのものである。/だが、仏教思想は言語=記号的事態にきわめて周到な配慮をなしており、懸念は無用に思える。p.41.42.50

山口本のまとめと提言の評価と学術的回答。トップの矜恃を感じました。

大乗仏教出現のなぞについて、本書は興味深い結論に達した。/特定の儀礼や戒律や修行形態を有する大乗仏教教団があらかじめ存在し、それを反映させるかたちで大乗経典が生み出されたのではなく、大乗経典というテクストの創成活動の結果としてテクストの外に大乗教団が生み出されるにいたったという、従来の学界理解とは正反対の結論になる。/大乗経典は大乗仏教であるけれども、大乗仏教は大乗経典だというわけではない。大乗経典は仏教経典であるけれども、大乗経典のみが仏教経典なのではない。p.ⅲ.84.329

あらためて〈大乗仏教〉とは何か…。

ショペンは、仏塔中心の儀礼をとおして大衆向けの仏教活動をしていたのは、じつは「伝統仏教」の方であって、大乗仏教運動は、この「伝統仏教」の世俗性を批判し、厳格な出家主義を称揚する立場に立っているという。大乗教団の創成は、インドに比して中国の方が速度が速く、かつ規模も大きかった可能性が高い。p.94

この〈逆転〉すごすぎます…。そして、何故か明恵上人やダイバダッタのことが浮かびました…。さらに、時間列でいってもインドより中国の方が古いことがあると。たしか下田先生は新大乗仏教講座シリーズでもそのことを伝えてくれていたような…。

ギルギット写本、法華経、般若経、有部ー。大小乗兼学の寺院の存在が考古学的事実によって実証されたのである。p.183

〈大小乗兼学〉…。

如是我聞は、経典の外に立ち、その姿を隠し続けている著者の傍白としてのメタ的言説である。p.193

あらためて考えると、如是我聞という不思議なスタイル。〈我〉とは。

釈迦菩薩と大乗経典に登場する菩薩との距離が極端に開き、釈迦菩薩を選ばれた超人的な菩薩と位置づける一方で、大乗の菩薩を在家仏教運動のリーダーととらえるにいたって、両者はほとんどべつのものとなった。p.217

菩薩の差別化。特に真宗における釈迦の扱いにもつながってくるような。

マックス・ミュラーが阿弥陀経を東方聖書叢書にふくめ、インド仏教の文脈において復元した経緯には、留学生として迎え入れた南条文雄と笠原研寿が親鸞に始まる日本の浄土真宗の伝統に立ち、その問題意識から構築される知識の意味に説得されたと言う過程がある。p.224

マイナーな阿弥陀経掲載の裏事情。

そもそも経験したことのない内容をことばが伝達しえるのか、ことばを理解することと体験することとはどう重なるのか。この問題は、創生期から現在に至るまで仏教の歴史を貫く主題であり、両者の拮抗、緊張という同一の基調が、ときどきの変奏をともないながら、さまざまな事例に繰り返し現れている。p.235

ことばとことばにならないの間。

そもそも「伝統仏教」においても、経典は歴史的ブッダのことばを記した記録と考えられてはおらず、弟子や長老のことばなども仏説にふくめられている。p.246

当初からオンリーブッダではない仏教。

口伝から書写。このできごとは同時に、ブッダという存在から隔てられて、声を聞くもの「声聞」にとどまるか、それともテクスト「内」においてブッダと接する「菩薩」になるか、仏教徒の意識のうちに分岐点を記すできごとでもある。p.248

ずっと、声聞縁覚菩薩の差異が疑問だったのですが、耳かテキストか…、それが〈菩薩〉を生み出したのか…。

書記経典として出現た大乗経典には、こうした仏塔信仰に対する否定意識が前面に出ている。p.322

プロテスタント的な、聖書主義?

大乗経典の読み手は、経典のことばによってみずからに刻みこまれた思考の意味を、ことばを載せた大乗経典そのものに問い返す。ひとつの大乗経典の出現は、つぎなる大乗経典の創成に寄与し、一方でもとの経典も拡大する。こうした大乗経典は、発信者の思考の痕跡が刻みつけられた場であるとともに、受信者の思考の痕跡が刻まれる場でもある。p.325

〈つぎなる大乗経典の創成〉〈受信者の思考の痕跡〉というお言葉にこの連載のお墨付きを妄想しました。

仏教は静止した概念ではない。生成発展する歴史的存在である。こうした運動体としての仏教を解明するためには、その外部に立って静的に分析する解剖学的方法では不十分であり、内部に入って動的に追究しなければならない。p.330

インドや中国で激増した故新しい悩みや問題を抱える中流階級たちの中での仏教の再発見。アメリカでの仏教。デジタルテクスト。内部…、僧侶の責任も大きい。

この記事が参加している募集

本を買って読みます。