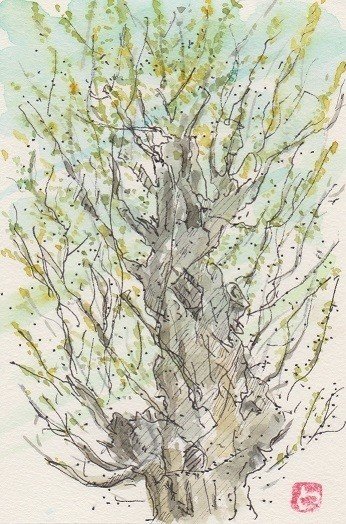

親の命日にお寺の大樹を描く

「大樹」

最初に「スケッチをしたいが何を描いたらいいのかわからない」という方には自宅近くの樹木を描くことをお勧めしたい。樹木なら近くにいくらでもあると思うのでそれほど探す必要もないでしょう。

樹木の形は様々だから枝の形、幹表面の色、繁みのボリュームなど違いがあって描いていてもあきません。

「古木」

「立木」

一番最初の「大樹」は父母の命日にいつも参拝に行っているお寺にある大樹です。

折れて一部が無くなっていますが毎年新芽を出しています。

お参りに行く度に一枚スケッチをしていますが父母の命日が春と秋なので違った絵になります。

父親を思い出すのは寺に参拝するときだけかもしれません。

父は今から50年近く前に50代で病魔にやられて他界。

病名がわからず入退院を長く繰り返していて、病名がわかった時には手遅れでした。

母は施設でベッドから落ちて大腿骨を骨折し、手術は成功しましたが、手術後の麻酔から覚めないまま80代でこの世を去りました。

骨上げの時、足の金属が痛ましかったです。

両親の臨終に兄弟全員が間に合いませんでした。

私が子どもの時、父親がお寺のご住職を招いて浄土真宗の正信偈というお経の練習会を開いていました。

いやいやながらも父親の命令は絶対でしたから、何回か習ううちにそらんじられるようになっていました。

そんな中で勤行集に書かれていた「御文」という文章の中の「白骨の章」の言葉があります。

「されば朝(あした)には紅顔ありて・夕(ゆうべ)には白骨となれる身なり。

すでに無常の風来たりぬれば、すなわち二つの眼たちまちに閉じ、一つの息ながく絶えぬれば、紅顔むなしく変じて、桃李の装いを失いぬる時は、六親眷属集まりて、嘆き悲しめどもさらにその甲斐あるべからず。

さてしもあるべきことならねばとて、野外に送りて、夜半の煙となしはてぬれば、ただ白骨のみぞ残れり。あわれというも中々おろかなり。」

(一部抜粋)

という言葉でした。

自分には宗教心や死生観などという立派な思想はないけれど、この一文だけは子供のころからこころに強く残っています。