ファンドレイジング部、スタート!

こんにちは。宮崎県北の福祉の底上げと個人と団体のエンパワーメントを行い、自分たちが住みやすいまち街を自分たちでつくる、宮崎ソーシャルフェスの山中はるなです。

先日、「準認定ファンドレイザー」という資格を取りました。

「ファンドレイザー」とは、日本ではあまり馴染みのない言葉ですが、アメリカでは50年以上の歴史がある職業で、「非営利団体の資金調達」をする職種です。

この記事では、

・アメリカで「学生がなりたい職業」上位にランキングされる「ファンドレイザー」ってどんな仕事?

・NPOのビジョン・ミッション・戦略・スローガンって?

をお伝えします。最後までお付き合いください!

1.赤字はNPOの宿命!?

貧困、児童虐待、環境破壊、DVなどなど、さまざまな社会課題を解決するNPOは、社会的に困っている人や、もの言えない環境や動物などを対象にしていることが多く、直接、受益者から金銭を受け取ることが難しいものも多いです。その場合、質の高い活動をすればするほど、受益者には喜んでもらえても、NPO側は、人件費や経費などで赤字になる、というのは宿命でもあります。

そこで、NPOの資金調達を行う為の専門の職種が生まれました。それがファンドレイザーです。

しかし、強引に寄付を集める、という方法では、組織の目的とそぐわなくなります。ですので、NPOの設立目的や、どんな人が、どんな活動をしているか。そういった情報をまとめて可視化・開示していきます。

そうして、団体と人がつながり、社会課題を知って・共感してもらい、ファンになってもらい、寄付やボランティアといった支援者を増やしていく、そういった一連の活動が必要となります。

単にお金を集めるのではなく、NPOの解決したい課題を知ってもらい、共感し、何らかの形でアクションしていっていただく仲間を増やす、というのが本質的な活動です。

2.部活メンバー紹介

そんなファンドレイジング、宮崎ソーシャルフェスのメンバーがやっている2つの団体を対象に部活動としてスタートすることになりました。

1つ目の団体は、「NPO法人のべおかほほえみの会」。宮崎ソーシャルフェスの塩月雅代さんが2020年に立ち上げ、理事長を務める団体です。

ソーシャルフェスが立ち上がる前、たまたま塩月さんのお話を聞く機会がありました。

生活困窮者(病気や様々な環境、DVや過去の家庭・人間関係などで生活が立ち行かず、生活保護や支援を必要としている人)をサポートする仕事をしている塩月さん。彼女のまっすぐさに心を揺さぶられ、しかも畑違いのホテル業からNPOに転身して活動をスタートした話や、丁寧で質の高いサービスを提供しているため、ご多分に漏れず資金面で苦労されている話を聞きました。強く「私にできることはないか」と思ったことが、ファンドレイザーになろうと思った大きな後押しになりました。めっちゃ素敵キュートな女性(ここ肝心)。

そしてもう一つの団体は「ハウリング」。

こちらも宮崎ソーシャルフェスの代表原田いくみが立ち上げたグループです。まだ法人格はとっていません。

彼女は本当にユニークな存在で、カリスマブロガーでインフルエンサーでもあり、生理の貧困の当事者でもあります。詳しくはこちらのNHKの記事が詳しいのですが、幼い頃の家庭環境・関係のため、十分な生理用品を得ることができず、一つのナプキンを1日中使うことも多かったといいます。自分が学校や他の大人にヘルプサインも出せなかったように、同じ境遇の子が今はもっと増えているはずだ、と、小中高校を中心にすべてのトイレに生理用品を置けるよう、活動をスタートしました。

ふたつの団体は活動歴も組織体も違うのですが、社会に対してインパクトを生み出し、困っている人がもっと生きやすい社会をつくりたい、という思いは共通していて、なにより宮崎ソーシャルフェスの仲間です。

なので、2つの団体の代表二人と、一緒にファンドレイズ部活動を始めることにしました。

お互いの違いを知ることで自団体をより深く知ることができますし、コメントしあったり、切磋琢磨しあえて、なによりきっと楽しい(重要)!というのが理由です。

3.アクションしてもらう団体になるためMITASの法則

第一回目の部活では、ファンドレイジングの概要と、具体的にやるべき事についてお話しました。

当たり前ですが、いきなり寄付がもらえるわけではなく、まず活動があり、それを情報発信して、感動や共感を呼び、アクションが生まれます。その、アクションの中の一つとして寄付があるわけです。

また、「感動や共感からアクション」とひと言でいっても実際は難しく、いくつかの段階が必要です。

それをわかりやすく説明しているのが、MITASの法則です。

Moved(感動)、Interest(関心)、Trust(信頼)、Action(行動)、

Share(シェア・共有)

それぞれの頭文字をとってMITASと言います

感動からアクションを起こしてもらうためには、その間に、関心をもってもらい、信用・信頼してもらう、という過程が必要です。そのために、自分たちの活動をしっかり見える化して、仲間になってもらいたい方々に向けて、どんな情報をどんなタイミングで、どんな手段で伝えるか、考え・実行する必要があります。

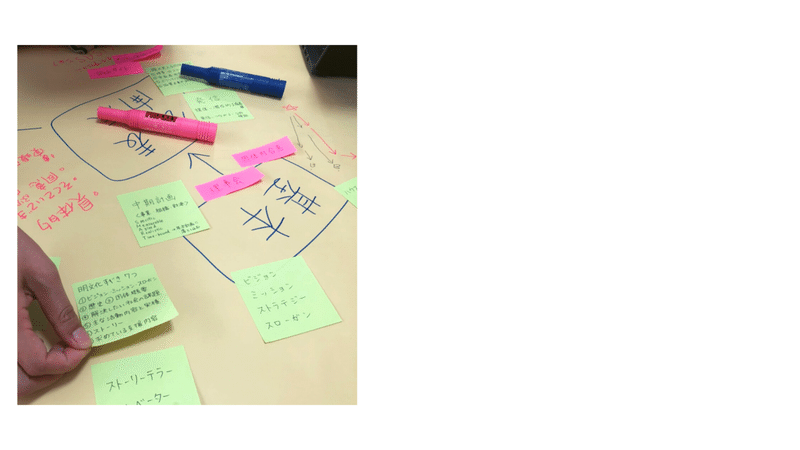

4.ビジョン・ミッション・スローガン・戦略

まずはじめに、自団体を知ってもらうために欠かせないのが、NPOのビジョンとミッション、スローガン、戦略です。

組織の生まれてきた理由というか、極端に言うと「これが実現できたら消滅してもよい!」というのが「ビジョン」ですね。そして、ミッションをどう実現するかの手段をあらわすのが「ミッション」です。

ただ、設立目的、ミッション、理念、ビジョン、クレド、ポリシー、バリューなどなど、組織を表現するキーワードは乱立しています。どれが正解というわけではありませんので、自団体を表現するのにしっくりくる言葉を使うのが良いと思います。

もうひとつ、ビジョンを考える時の注意点としては、言語化して美しい言葉にまとめるのを目的にしない、ということです。

団体の目的をいつも心に留めたり、メンバーの一体感をつくったり、迷った時の指標になったり、それを聞くだけで自分の団体を直感的にわかってもらう、など、それぞれの目的があると思います。なんのために言語化するのか忘れず、手段と目的がひっくり返らないように考えるのが大切ですね!

参考:私の尊敬する認定NPO法人テラ・ルネッサンス

次に、スローガンを考えます。キャッチコピー的なもので、ひと言で自団体の目的や活動がわかる、人の心に伝わる言葉を紡ぎます。こちらはパンフレットやHPのトップ、名刺などに使えるものができると、初見で直感的に理解してもらえていいと思います。

かものはしプロジェクトさんの「子どもが売られない社会をつくる」ってよくわかりやすい上に、初見でとても大きな事実と課題を同時に突きつけられた感じがしてグッ、となりますよね。

そして最後に、戦略です。3年~5年ほどの中期目標を立てます。これは、活動・組織・財務の3つの側面から考えることが大切です。

また、現在の姿を起点として考えると、現在の延長線上の未来しか描けません。そうではなく、3年ないし5年後の最高の理想の姿を描き、そこを起点に「それを実現するためにはどうすすめたらよいか」を考え、年次目標に落としていきます。

この視点を「バックキャスト」といいます。目的設定は「頑張ったら届くかも!」という強さのものを設定するのが励みになっていいと思います。

次回の宿題!

部活動第一日目は、ファンドレイジングの概要と全体像、そして直近ですることを共有しました。ビジョン・ミッション・スローガン・戦略を考えるのは宿題になりました。

第二回目レポートでは、ほほえみの会、ハウリングの両団体がどんなビジョン・ミッション・スローガンを考えてきてくれたか、などについてお届けできればと思います。

よちよち歩きでスタートした、宮崎ソーシャルフェスの「ファンドレイジング部」をよろしくおねがいします!

私の教科書「非営利団体の資金調達ハンドブック」。ほぼすべての知識はここから来てると言っても過言ではない笑

めっちゃ読みやすいので、本当におすすめです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?