その白竜、ドッペルゲンガーにつき:「鏡」の中の北野武監督映画入門④――『その男、凶暴につき』をテキストに

(この「『鏡』の中の北野武監督映画入門」シリーズでは、『その男、凶暴につき』を含め、多くの映画作品のネタバレを含みます。文章内容の性質上ご了承ください)

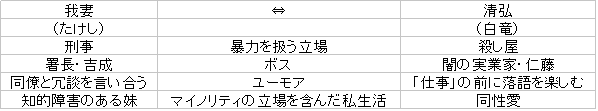

今回はたけし演じる刑事、我妻に「鏡」を当ててみよう。前回紹介したように刑事でありながら、子供にさえ容赦なく暴行を加える刑事(『その男…』の英語版のタイトルは、ずばり『Violent Cop』だという)である。その後も痴話喧嘩程度のトラブルで署に来たチンピラ風の男さえ徹底的にいたぶるあたり、もはや暴力を振るいたいがために「職権濫用」し、殴る蹴るを繰り返しているような印象を受ける。もちろんそんな我妻をよく思わない人間からは睨まれているが、完全に孤立しているとも言い難い。部下の新米刑事、菊池(芦川誠)とは冗談を交わしながらコミュニケーションをとったり、同僚の岩城(平泉成)とはお互いの混み入った家庭事情まで話し合う仲のようだ。岩城が失踪した際には、署長である吉成(佐野史郎)も、我妻にヒアリングを行っている。

混み入ったと書いたが、我妻は障害を持った妹、灯(川上麻衣子)と2人で暮らしている。明確に障害の名称は登場しないが、会話などから知的障害を持っていることがうかがえる。作中で一番我妻が平穏を保っているのが、灯と過ごしている場面だ。灯という家族は我妻の凶暴性がオフになる数少ない場所であり、灯の弱さに付け込んで、体の関係にを持った男を執拗に傷つけ、後半で「兄妹そろって気狂いか」と清弘(白竜)に言われてから激昂する場面からもうかがえるように、灯は我妻にとって「内」と「外」を定義する線引きとなる存在なのだろう。

そんな妹を守るべく、社会と折り合いをつける術が、我妻は暴力だったのだ。「妹を守る」と書くと美談のように見えるが、『その男…』はお涙頂戴の甘ったるい話ではない。暴力でしか社会に立ち向かえないと考える、ゆがんだ正義である。我妻が灯とまったく接点のない子供やチンピラを暴行しているということは、我妻が灯という守るべき存在を「鏡」に映し、反転させた排除すべき側として、我妻が「鏡面」に映し出した答えは「社会全体」という倒しようのない、大きくて形のない概念だったのだ。我妻がいくら暴力を振るおうとも心が晴れず、厭世的かつアンニュイな表情を浮かべるのは、倒せない敵と戦っているからだ。

我妻の人となりを紐解いたところで、彼にとっての、この映画における「ラスボス」という位置づけの殺し屋、清弘を詳しく見ていこう。清弘は裏社会を取り仕切る実業家、仁藤(岸部一徳)のお抱えの殺し屋であり、殺人に愉悦を見出してるかのような表情で「仕事」をこなしていく。しかし全く人間性を持ち合わせていないわけではない。「仕事」に向かう最中ではカーラジオで落語を聞くようなユーモアを持ち合わせ、何人か子分たちを引き連れ、我妻にホテルの個室で捕まった際も同衾する相手がいた。我妻が見つけたベッドの中の清弘の相手は男性だった。

こうして「鏡」で両者を対比させると見事なまでに、我妻の「ドッペルゲンガー」であることがわかる。有楽町ピカデリー前で清弘が我妻に襲い掛かろうとするシーンではお互いに上半身白、下半身は黒という装いで、ロングショットでは注意して観ないとどちらがどちらなのか分からない。観客に二人がそっくりな立場であることを、わかりやすく提示している。

我妻は男と同衾していた清弘に証拠を偽装して逮捕して署内で殴りつけ、一方で清弘の仲間が灯を輪姦し、お互いの「マイノリティ」に踏み込んだ暴力の結果、互いのボスから最後通牒を突きつけられる。しかしボスから見放されても2人とも自分の「ドッペルゲンガー」を追いかけ続ける。

妹を守るために厭世的に社会を見つめ、そのうっぷんを晴らすかのごとく、誰彼問わず「社会」に暴力を振るってきた我妻にとって、清弘はようやく見つけた最高の「排除すべき存在」なのだろう。自分そっくりの存在を暴力をもって倒すことで、このよどんで見える世界に「ケリをつける」ことができる。『その男…』以後の北野映画では肉体的な自殺を含め、いつも自分の存在を否定する趣があった。我妻が自分とよく似た「ドッペルゲンガー」たる清弘を殺そうとするのも、自殺とよく似た「自分殺し」なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?