理系のための100kmウォーキング完歩マニュアル

はじめに

本noteについて

本noteは100kmウォーキングを通じて、色々とWEBで調べたり、専門家と会話したりして知り得た「快適に歩き続ける方法」を記載し、今後100kmウォーキングにチャレンジされる挑戦者や日常生活に取り入れたい方々に対して共有したい。なお、記録を狙うことが目的ではないので、荷物の軽量化や速く歩くポイントなど、ストイックな情報は掲載していない。また、タイトルにもあるように、理系の筆者が書いた文章なので、極めてロジカルな表現になっている。「細かい事いいから、オススメの商品だけ教えて!」という方には一切向かない不親切な読み物である。

免責事項

本noteの記載内容は、私の個人的見解を含み、正確性や有効性などについて、何らかの保証ができるものではない

あくまで読者自身の判断で読んでいただき、参考してくださることを前提としているため、何らかの損害が生じたとしても一切責任は負いかねるので予めご了承いただきたい

本noteにおけるアフィリエイトリンクについて、読者の方々への購入の利便性目的に設置している。基本的な主眼は、商品より「選び方のポイント」である

今後も情報収集やトライ・アンド・エラーを繰り返し、知り得たことを不定期にアップデートし続ける

筆者について

デスクワーク中心の会社員(技術系)

趣味はカメラ,車 / バイク,観光,料理,宝塚歌劇団 etc.

身長186 cm,体重 69 kg,体脂肪率 9 %

定期的な運動習慣は無し

時々、Nintendo Switchの「リングフィットアドベンチャー」で筋トレを嗜む程度

週末に出かけると、1~2万歩くらい歩く

長距離走は大の苦手。いや、むしろ大嫌い(笑)

でも、「散歩」ならどこまでも、いつまでも歩ける(ような気がしていた)

100kmウォーキング挑戦の動機

今年で「30歳」を迎えるため、20代最後の年に何か大きなコトを成し遂げたかった

※“若気の至り”で挑戦して、笑ってもらえる何か24時間TVのチャリティーマラソン、「“100km”って、どんな長距離?」という昔からの興味

阪神淡路大震災のとき、公共交通機関の停止により神戸⇔梅田を徒歩で帰宅/通勤したエピソードを見て、「災害のとき、私はそんな距離を歩けるのか」という不安と興味

Facebookで知り合いが100kmウォーキング@小豆島に挑戦しているのを見かけ、少し興味を持っていた

2022年1月、上記知り合いが100kmウォーキング@神戸明石に挑戦することを知り、「昔、神戸に住んでたし、知ってる場所やから久しぶりに歩いてみよ~」というノリと勢いで参戦表明(笑)

FYI:大会記録

挑戦決定から大会当日まで準備期間は1ヶ月しか無かったが、極めてロジカルな思考で完歩するための分析と計画を立てたことで、初挑戦ながら記録:19時間19分38秒、総合:8位という結果を残せた。

※赤枠が筆者の記録

大会中、マメや膝の痛みなど足のトラブルはほとんど無いに等しく、ハンガーノック(シャリバテ)などスタミナ切れによる失速や不調も起こらなかったため、最初から最後まで快適に歩き続けることが出来た。

時間別および距離別など各種記録は下記を参照。

※各種記録は休憩時間を除いた計測結果

平均速度 6.2 [km/h]

平均ペース 9:45 [min/km]

歩数 約145,000 [歩]

※adidas Running by Runtasticで取得したGPXデータより算出

※adidas Running by Runtasticで取得したGPXデータより算出

なお、大会終了後は流石に身体の筋肉痛や疲労感はあったが、1~2週間もすれば元に戻った。

【余談】

adidas Runningで取得したGPSログ(GPX)を「Relive」というアプリに投入し、散歩大会を振り返る動画を作成。スマホで簡単に編集できて、面白い!

大会当日までの段取り

前述したように、筆者は挑戦決定から大会当日まで準備期間が1ヶ月しか無かったため、とにかく完歩するために何が必要か、何を経験するべきかを徹底的に調べ、専門家や経験者からも教えを乞い、実践によるトライ・アンド・エラーを繰り返し続けた。振り返ってみると、大会当日まで以下の段取りで推進している。

大会申込み・・・2022/01/10(月)

情報収集 (装備/アイテム)・・・1/11(火)~14(金)

装備/アイテムを購入・・・1/15(土)

短距離の歩行練習開始 (5 km)・・・1/17(月)~

※ほぼ毎朝実施長距離の歩行練習・・・1/20(木):50 km,1/29(土):70 km

情報収集 (100kmウォーキング参加経験者からヒヤリング)・・・随時

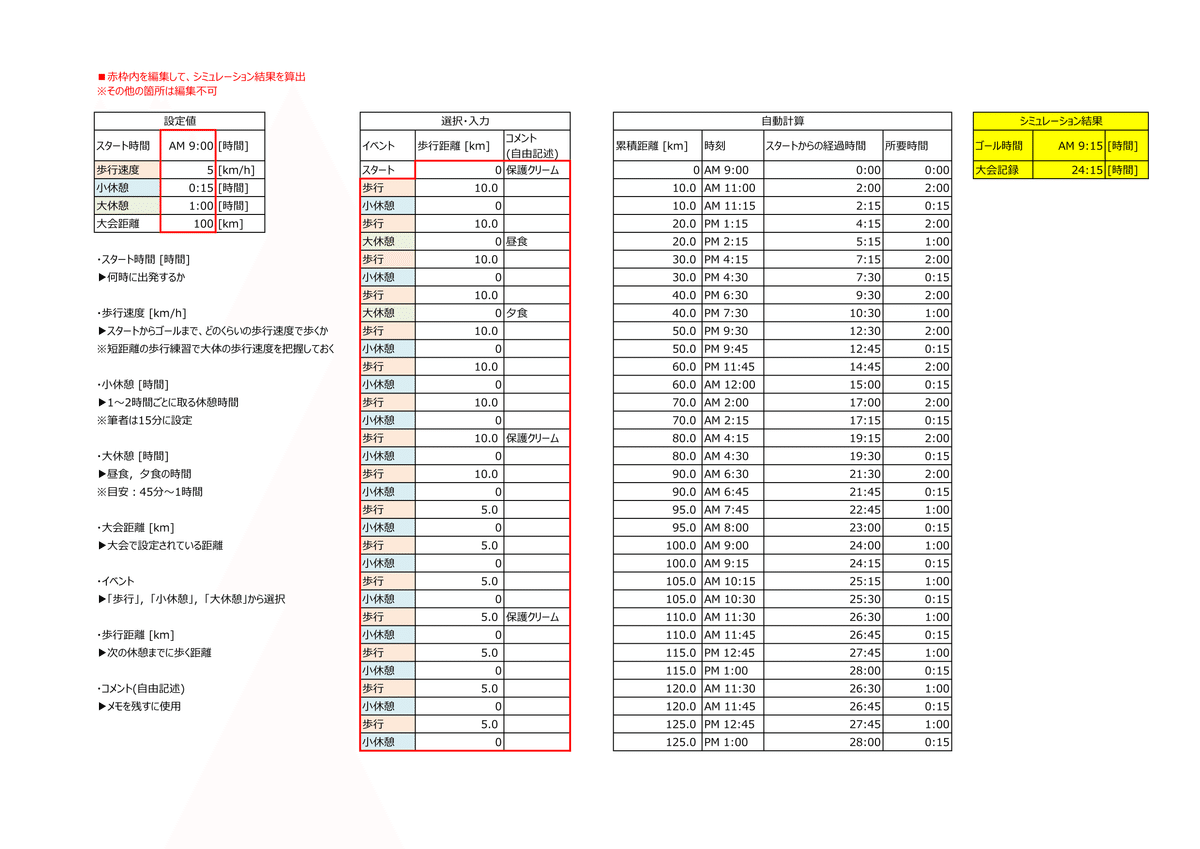

Excelで大会当日の計画づくり & シミュレーション・・・2/4(金)

大会1週間前から休息・・・2/4(金)~

※一切、運動をしない大会直前・・・カーボローディング

大会当日・・・2/11(金・祝)

振り返ってみて、一番大事だと感じたのは「5.長距離の歩行練習」である。詳細は、後述する「練習/準備編」で紹介したい。

装備/アイテム編

冒頭に、100kmウォーキングにおける主なリタイヤ理由を紹介しよう。

①足のトラブル

ex.)肉刺(マメ),膝,筋肉疲労,ハンガーノック(シャリバテ) etc.

②低体温症 / 熱中症

③心が折れる(笑)

「完走」をゴールにする場合、これらの要因を乗り越える準備/対策が必ず必要である。それを踏まえた装備/アイテムリストを順に示していく。

紹介にあたって念押ししておきたいのは、「自分にとって最適な装備/アイテムを選ぶために試行錯誤すること」である。特に足回り(靴など)や服装については合う/合わないの個人差が必ず生じるので、安易に「ネットでよく紹介されている商品だから・・・」,「人気だから・・・」という理由だけで買ってしまうと、失敗のリスクが高くなってしまう。本noteでもそれぞれの装備に対し、一例として商品は示すが、可能な限り店頭で試着,試歩してから購入することをオススメしたい。

「細かい説明は要らないから、とりあえずリストが見たい!」という忙しい方向けに、リスト化したExcelも置いておく。

①下半身

靴(シューズ),インソール

「歩くこと」が目的の競技なので、数ある装備の中でも靴とインソール選びが最も重要と言っても過言ではない。自分にとって最適な靴・インソールを履けば、疲れが溜まりにくく、足のトラブルが起きるリスクを小さくし、快適に歩き続けることが出来る。

選び方のポイントは3点。

(1)製品のカテゴリが「ランニングシューズ」である

▶散歩ではなく「長時間歩行」になるので、クッション性の追求やヘタリ、後述する透湿性の観点から「ランニングシューズ」と呼ばれる製品から選ぶのが得策である。

(2)重量が軽く、透湿性が高い

▶足・膝の疲れ/蒸れ防止の観点で、非常に重要。特に透湿性については足のマメ対策になるので、必ずチェックすること。

(3)歩き方の癖を見抜き、インソールで歩き方を補正する

▶これは自分ひとりでは見抜けないため、スポーツ専門店などで相談すると良い。一例として、私はヨドバシ梅田のアートスポーツさんでお世話になった。

ショップの店員さんに「あなたには歩行時に、膝が内側に入る”内股”の癖がある」と指摘を受けた。実際、私は週末にたくさん歩くと膝の内側が痛くなることに悩んでいたので、「短時間で見抜くとは、さすがプロ・・・」と感動した。この対策として踵(カカト)が硬いインソールを入れることにより、歩き方を補正した。この対策により、大会前の長距離練習や大会当日含め、膝の内側が痛むことは無かったので、適切なインソール選びが出来たと自負している。

参考までに、私が購入した靴とインソールを下記に示す。

靴下

靴下については、大会出場前に複数種類を購入して毎日の練習や長距離練習で履き比べするのがベスト。特に「5本指タイプ」と「普通(指が分かれていない)タイプ」では好みが分かれるので、自分に合った靴下選びを心がけてほしい。

なお、冬シーズンに寒いからと「靴下の重ね履き(二重履き)」をするのは絶対NG。湿気が逃げにくいため、マメの原因となってしまう。歩いていれば10分ほどで身体は暖まるので、心配無用である。

選び方のポイントは4点。

(1)サポート性能

▶足裏の「土踏まず」をサポートする機能が付いていると、歩行中の疲労感が軽減される。 特に私は扁平足な足裏なので、このサポート性能は特に重視した。

(2)通気性,透湿性

▶靴選びでも述べたが、足のマメ対策として重要。どれだけ歩ける身体でも、マメが出来てしまうと快適に歩き続けられなくなる。

(3)グリップ力

▶靴下 足裏部分のグリップ力が弱いと、靴の中で少し動いてしまって集中できなかったり、疲れやすくなったりしてしまう。着地の瞬間に地面をしっかり蹴り、足を前に出す感覚を重視したい。

(4)【好みあり】5本指タイプ

▶これは完全に好みだが、私は「5本指タイプ」の靴下を推したい。透湿性が高い靴下は足の甲と裏をサラサラにしてくれるが、流石に指と指の間は汗が溜まりやすく、長距離練習で指にマメが出来てしまった。足汗をかきやすいと思う方は、一度5本指タイプの靴下を履いてみてほしい。

参考までに、私が購入した靴下を下記に示す。

皮膚保護クリーム

100kmウォーキングほどの長時間歩行となると、繰り返し動作による靴の摩擦により、どれだけ透湿性が高い装備で臨んでも皮膚が擦りむけてしまう。それを防ぐのが、この皮膚保護クリーム:Protect J1だ。このアイテムについては「だまされたと思って、一度使ってみて!」という強い想いから商品を指定するので、「選び方のポイント」ではなく「用意する理由」について言及したい。

用意する理由は3点。

(1)擦りむけ防止

▶足のマメ対策としてどれだけ最適な靴や靴下を選んでも、物理的に擦れる限り皮膚は擦りむけ、靴擦れ(靴ズレ)が起きてしまう。皮膚保護クリームを塗ることで皮膚に保護膜を作り、物理的な刺激から皮膚を守ることが出来る。

なお、このクリームは靴ズレのみならず、長時間歩行で物理的に擦れる指先や股、乳首、おしりなどにも幅広く使用できるため、費用対効果は非常に高い。

(2)持続時間と使用感(不快感)

▶この商品の持続時間は表記スペックで「7~8時間」とあるため、一度の塗布で長時間歩行することができる。この持続効果が短いと、定期的に塗布する機会が増えるため、塗るだけでストレスを感じたり、面倒だと思って塗るのをサボったりしてしまう。 また、ベタつき感(ねっとり感)が少ないため、使用感(不快感)はほとんど感じず、快適に歩き続けることが出来る。

「ワセリンで代用できるのでは?」と思う方も一部居るかもしれないが、ワセリンは持続時間が短く、非常にベタつき感があるため、スポーツには適さないと私は考える。

(3)類似商品「Protect S1」との違い

▶同社(アースブルー)から類似商品として「Protect S1」が出ているが、これはProtect J1の廉価品であり、持続時間が「3~4時間」と短いので要注意。

参考までに、私が購入した皮膚保護クリーム:Protect J1を下記に示す。

スポーツタイツ(ランニングタイツ)

スポーツタイツは適度な着圧と伸びにくい生地で出来ているため、ふくろはぎや膝などにテーピングを貼り付けてサポートしているような効果が得られる。これを装備することで、ウォーキング時に下半身の筋肉や関節をしっかりサポートし、疲労軽減や怪我防止に繋げる。

なお、スポーツタイツを履く場合、膝サポーターとの同時着用は絶対NG。これら2つを同時に着用すると、力が打ち消し合ってテーピング効果が相殺されてしまうので要注意。

選び方のポイントは2点。

(1)脚から”腰”まで含む「下半身フルサポート」

▶「テーピング効果」と聞けば、ふくろはぎや膝など「脚」のサポートを思い浮かべると思うが、ここでは「腰」について言及したい。長時間歩行では筋肉疲労が蓄積されていくが、それは脚だけでなく腰にも負荷が掛かっている。「快適に歩き続けること」が目的なので、腰への負担も軽減させるべく、スポーツタイツは脚から腰まで含むタイプを選択しよう。

(2)着圧/加圧感

▶上記(1)で述べたように、脚から腰まで下半身の筋肉をサポートするような製品なので、適正なサイズ選びが重要である。特に「着圧/加圧感」は同じサイズでもメーカーによって異なるため、着圧が強すぎると途中で痛く(苦しく)なってしまうため、商品を試着してから購入することを強くオススメしたい。

参考までに、私が購入したスポーツタイツを下記に示す。

男性用

女性用

パンツ

この装備は「動きやすさ」や「ストレッチ性」を確保すれば良いので、履きなれた動きやすいパンツを選んで良い。前述のスポーツタイツを履く前提となるが、筆者の経験を箇条書きで記載する。

・ハーフパンツ(ショートパンツ)

▶マラソンでよく見かけるスタイル。春・夏・秋は膝上丈なので動きやすいが、冬は少し寒い。

・ロングパンツ(トレッキングパンツ)

▶筆者は寒がりな人間なので、中厚手の長ズボンを選ぶことで程よい暖かさを確保。股上が適度に深く、裾まわりがテーパードで動きやすいことを確認している。トレッキングパンツほど気合を入れなくても、履きなれたチノパンでも代用可能。

男性用

女性用

・絶対にNG:ジーパン,デニム

▶動きづらく、ストレッチ性が無いので運動には適さない。

下着

下着までこだわるのか・・・と思われるかもしれないが、長時間歩き続けると汗による蒸れで不快になりストレスを感じるため、しっかり言及したい。

選び方のポイントは2点。

(1)吸汗速乾

▶長時間歩行による汗を素早く乾かし、休憩時の汗冷えを防ぐことが快適な歩行には重要である。商品の性能(特徴)として「吸汗速乾(ドライ系)タイプ」であることを押さえておきたい。

(2)形は「好み」

▶特に男性用はボクサーパンツ,ビキニタイプなど様々な種類が展開されているが、前述の「(1)吸汗速乾」を満たしていれば形は「好み」で選んで差し支えない。逆に、普段履かないような形を選んでしまうと、履き心地が気になって歩行に集中出来ない可能性が高い。

男性用

女性用

②上半身

上半身の装備は季節によって構成が異なるため、「冬季」と「夏季」に分けて述べる。

■上半身:冬シーズン版

インナーシャツ:肌着(ベースレイヤー)

冬シーズンの低体温症対策として「保温(身体を暖める)」が重要だが、「発汗による蒸れ防止」も同時に考えなければならない。インナーシャツで「温かい」,「蒸れにくい」,「心地良い」の基本を作る。

選び方のポイントは3点。

(1)「保温力」と「吸汗速乾」が両立されたシャツ選び

▶「温かさ」と「肌の汗を素早く外に逃がす機能」の両方を兼ね備えたインナーシャツを選ぶことで、素肌を温めつつ常に乾いた状態に保ち、快適さも追求する。素材については「ポリエステル + ポリウレタン」のものが得策。なお、日常生活におけるインナーシャツの定番「ヒートテック」は絶対にNG。「吸湿発熱」による温かさは一見魅力的だが、水分を吸収する容量には限界がある。大量に発汗すると汗を外に逃がす事が出来なくなり、結果「汗冷え」を起こしてしまうため、スポーツには適さないと私は考える。

(2)伸縮性(ストレッチ性)

▶長時間でも快適に歩き続けるために、伸縮性も重視する。伸縮性が無いと、身体が突っ張って歩きづらいので、試着してサイズ感や伸び感を確認すること。

(3)長袖タイプ

▶冬季は寒いので自然と長袖を選ぶと思うが、「運動して身体が暖まるから半袖で良い」という人のために記述しておく。

・朝から晩まで歩き続けるため、日差しによる日焼けから身を守る

・風による体温低下を防ぎ、低体温症を起こさないようにする

男性用

女性用

シャツ:中間着(ミドルレイヤー)

インナーシャツで「肌の汗を素早く外に逃がす」仕組みを作り、本装備では「インナーシャツから出てきた汗を吸収し、素早く乾かす」仕組みを作る。

選び方のポイントは3点。

(1)素材が「ポリエステル 100%」のシャツ

▶ポリエステルは水分を吸収し、発散させる性質を持っているため、汗を素早く乾かせるという大きな特徴がある。「吸汗速乾って、インナーシャツと同じ働きでは?」と思われるかもしれないが、インナーシャツに加えてポリエステル 100%のシャツを組み合わせることで、よりスピーディに吸水速乾の仕組みを構築することが出来る。なお、ポリエステルには保温力が無いため、インナーシャツや後述するジャケットを重ね着することで保温力を確保する。

(2)伸縮性(ストレッチ性)

(3)長袖タイプ

▶理由はインナーシャツと同様なので割愛。

男性用

女性用

ジャケット:中間着(ミドルレイヤー)

インナーシャツとシャツでベースを作り込み、この装備では保温性と大会中の着脱を追求する。

選び方のポイントは2点。

(1)素材が「ポリエステル 100%」のフリースやジャージ

▶ポリエステルの機能性については前述にあるので割愛するが、そういった素材のフリースやジャージを選べば良い。フリースやジャージは「重ね着」としてよく着られるファッションアイテムなので、「シャツの上に着れば温かい」ということはイメージできると思う。

(2)着脱しやすい「スライドファスナー型」

※ファスナー,ジッパー,チャックも同義

▶上記(1)だけだと前述のシャツと変わらないように見えるが、ここでは「着脱性」に着目したい。いくら冬でも丸一日歩いていると、気温や体温の変動で暑い/寒いと感じる場面が必ずやって来る。そんなとき、着脱しやすい「スライドファスナー型」であれば、サッと脱ぐ/着ることが出来るので、必ずここは押さえておきたい。このように書くと「当たり前やん!」と思うかもしれないが、100kmウォーキング参加者を見てみると、スライドファスナー型ではない方もいらっしゃったので、「快適に歩き続けるための完歩マニュアル」を語る以上、あえて明記したい。

男性用

女性用

ウェア(防風具,雨具):外着(簡易ハードシェル)

日が沈んで寒い時間帯や風が吹いている/雨が降っている場面で、より保温性を高めたり、雨風から身体を守りたい時の装備を紹介する。なお、晴天で気持ち良く大会に参加したいところだが、雨天決行の場合が多いので装備としては必要。

選び方のポイントは2点。

(1)製品のカテゴリが「レインウェア」

▶当初は「ウインドブレーカー」を検討していたが、小雨が降る度にカバンから雨具を取り出して着るのは面倒と思い、防風具と雨具を兼ねたレインウェアで快適な装備を整えるという発想に至った。

(2)防水透湿性

▶いわゆるただの「合羽(かっぱ)」では透湿性が悪く、とにかく暑かったり蒸れて着心地が悪かったりするため、透湿性の高い素材が使われたレインウェアを選ぶ。代表的な素材である「GORE-TEX(ゴアテックス)」は防水透湿性のバランスが抜群だが、高価なのがネック。メーカー独自開発の素材はコスパが良いが、特化している性能に差異があるので、予算によってはこちらを選ぶのも得策。

男性用

(1)GORE-TEX(ゴアテックス)

(2)メーカー独自素材

ex.)ミズノ・・・ベルグテックEX

女性用

(1)GORE-TEX(ゴアテックス)

(2)メーカー独自素材

ex.)ミズノ・・・ベルグテックEX

ダウン:外着(アウターレイヤー)

この装備は運動(競技)中というより、休憩時の着込みや低体温症の恐れがある寒いときに使用することを想定し、カバンへ収納してある時間の方が長い装備品である。

選び方のポイントは1点。

(1)コンパクトなサイズに折り畳めること

▶ダウンは中に空気を含んで保温性を高めているため、厚く膨らみがちである。競技(運動)中は使用せずにカバンへ収納しておくため、コンパクトなサイズに折り畳めるレベルのモコモコ感、収納性を確認する。

男性用

女性用

■上半身:夏シーズン版

インナーシャツ:肌着(ベースレイヤー)

夏シーズンは、とにかく「熱中症対策」である。しかし「暑いから、少なく」のではなく、「暑いからこそ、適切に着込む」という観点で装備を言及したい。

選び方のポイントは2点。

(1)半袖肌着で「吸汗速乾」を徹底

▶Tシャツ1枚ではなく「肌の汗を素早く外に逃がす機能」を備えた肌着を中に着ることで、熱がこもらず常に乾いた状態に保ち、快適さも追求する。素材はポリエステルの肌着を選ぶのが得策。

(2)伸縮性(ストレッチ性)

▶長時間でも快適に歩き続けるために、伸縮性も重視する。伸縮性が無いと、身体が突っ張って歩きづらいので、試着してサイズ感や伸び感を確認すること。

男性用

女性用

シャツ:中間着(ミドルレイヤー)

インナーシャツで「肌の汗を素早く外に逃がす」仕組みを作り、本装備では「インナーシャツから出てきた汗を吸収し、素早く乾かす」仕組みを作る。

選び方のポイントは3点。

(1)素材が「ポリエステル 100%」のシャツ

▶ポリエステルは水分を吸収し、発散させる性質を持っているため、汗を素早く乾かせるという大きな特徴がある。「吸汗速乾って、インナーシャツと同じ働きでは?」と思われるかもしれないが、インナーシャツに加えてポリエステル 100%のシャツを組み合わせることで、よりスピーディに吸水速乾の仕組みを構築することが出来る。なお、ポリエステルには保温力が無いため、インナーシャツや後述するジャケットを重ね着することで保温力を確保する。

(2)伸縮性(ストレッチ性)

▶理由はインナーシャツと同様なので割愛。

(3)長袖タイプ

▶夏は暑いので半袖を選んでしまいそうになるが、長時間の屋外競技なので長袖を選択する。

・朝から晩まで歩き続けるため、強い日差しによる日焼けから身を守る(体力温存に繋がる)

・風による過度な体温低下を防ぎ、過度な汗冷えを起こさないようにする

・夏の夜間は気温が下がるので、適度な体温調整に繋げる

男性用

女性用

ウェア(防風具,雨具):外着

日が沈んで気温が下がる時間帯や強い風が吹いている/雨が降っている場面で、適度な体温調整を確保したり、雨風から身体を守りたい時の装備を紹介する。

選び方のポイントは2点。

(1)製品のカテゴリが「レインウェア」

▶当初は「ウインドブレーカー」を検討していたが、小雨が降る度にカバンから雨具を取り出して着るのは面倒と思い、防風具と雨具を兼ねたレインウェアで快適な装備を整えるという発想に至った。

(2)防水透湿性

▶ただのレインウェアでは透湿性が悪く、とにかく暑かったり蒸れて着心地が悪かったりするため、透湿性の高い素材が使われたレインウェアを選ぶ。代表的な素材である「GORE-TEX(ゴアテックス)」は防水透湿性のバランスが抜群だが、高価なのがネック。メーカー独自開発の素材はコスパが良いが、特化している性能に差異があるので、予算によってはこちらを選ぶのも得策。

男性用

(1)GORE-TEX(ゴアテックス)

(2)メーカー独自素材

ex.)ミズノ・・・ベルグテックEX

女性用

(1)GORE-TEX(ゴアテックス)

(2)メーカー独自素材

ex.)ミズノ・・・ベルグテックEX

③電化製品

これまで「身に着けるモノ」について述べてきたが、ここからは「持ち歩くモノ」について述べていきたい。

本項目では「電気で動くモノ」を取り上げる。筆者は本職がエンジニアであるが故に、商品の仕様(スペック)や動作の仕組み、構造など細かい所まで熱く語ってしまうため、サラッと読み流してほしい(笑)

モバイルバッテリー(スマホ充電用)

大会中に写真撮影を楽しんだり、歩行ルートや歩行速度を測るGPS測定アプリ(ex. adidas Running)を利用したりしていると、スマホの電池を大きく消費する。終日屋外で充電が出来ないので、モバイルバッテリーを用意することで”電池切れ”に備えると良い。

選び方のポイントは3点。

(1)バッテリー容量は”合計”20,000 mAh

▶筆者の経験(※1)から、モバイルバッテリーは”合計”20,000 mAh分を用意すれば良い。なぜ”合計”としたかというと、単品で20,000 mAhのモバイルバッテリーは非常に大きくて重たく、後述するウエストポーチに入れると歩きづらくなってしまう。また、大会終了後に日常生活で使うにはオーバースペックなので、大会で使うためだけに購入するのは勿体ない。単品で10,000 mAhなら大きさもコンパクトであり、大会終了後は家族に譲ったり、防災セット / 非常用持ちだし袋に入れたりなど、実用的に転用することが出来る。

よって、以下のモバイルバッテリー2台持ちで望むのが得策。

単品 10,000 mAh + 単品 10,000 mAh = 合計 20,000 mAh

※1・・・冬シーズンにGPS測定アプリを使いながら明朝から深夜まで終日歩いたところ、10,000 mAhでは足りず電池切れとなった。

原因として、

①GPS測定アプリの電池消耗が思ったより激しかった

②気温が低かったので、スマホやモバイルバッテリーの電力消費がより激しくなった

(2)モバイルバッテリー側の差込口がUSB Type C

▶充電するスマホの充電規格に依るが、出来れば充電端子がUSB Type Cであるものを選びたい。理由として、

・急速充電に対応している

・歩行中の揺れによる端子の損傷リスクが他の充電端子に比べて小さい

・屋外で端子を挿す際、端子の上下を気にせずノールックで挿せる

(3)メーカーは「Anker」一択

▶筆者の主観で恐縮だが、信頼性や実績を鑑みるとモバイルバッテリーは「Anker」一択。モバイルバッテリー(リチウムイオン電池)の商品価格はバッテリー容量に比例して高くなるが、大容量でも非常に安価な無名メーカーの商品が多く見受けられる。一端のエンジニアとしては「バッテリーセルの品質は大丈夫?」,「充放電の設計、評価含めて適切に見極め出来てる?」など、安すぎるが故に疑ってしまう。リチウムイオン電池は気軽に手に入るが、扱いを間違えると非常に危険なモノで、場合によっては充電するスマホも壊れてしまう。何事もそうだが、それなりのモノを手に入れるには「高かろう良かろう、安かろう悪かろう」に尽きる。

USBケーブル(スマホ充電用)

「USBケーブルなんてスマホ買ったときに付いてくるし、誰でも持ってるでしょ」と思われるかもしれないが、筆者の経験を踏まえてしっかり言及したい。

選び方のポイントは3点。

(1)ケーブル長(長さ)は「2m」

▶モバイルバッテリーでスマホを充電する場合、ウエストポーチやバックパックにモバイルバッテリーを収納し、そこからケーブルを出してスマホに繋げる。収納場所から手元やウェアのポケットまでの長さを考慮すると、ケーブル長は「2m」あれば良い。スマホ購入時に同梱されている充電ケーブルは「1m」程度と短く、ギリギリ届くかもしれないが長さに余裕が無いので引き回しにストレスを感じてしまう(何かスマホを操作しようとすると、短いので突っ張って操作しづらい状態)。

(2)しなやかに曲げられる「柔らかい素材」

▶先述の項目で長さを確保できたとしても、ケーブル自体が硬いと引き回しにストレスを感じてしまう。シリコン素材など、しなやかに曲げられる素材のケーブルが良い。

(3)耐久性

▶「備えて安心」という保険(お守り)のような観点だが、耐久性の低いケーブルだと大会中に断線したり、充電端子が壊れたりして充電できなくなるリスクが高まってしまう。商品説明の中で「耐久性」を謳っているケーブルを購入するのが良い。

Android用

iPhone用

腕時計(スマートウォッチ)

昨今スマートウォッチが普及しており、日常生活やワークアウトで使用されている方も多いと思う。しかし、100kmウォーキングで使用する場合は勝手が異なるので、言及しておきたい。

選び方のポイントは4点。

(1)バッテリー駆動時間が「24時間以上」

▶電気で動く時計を使用するなら、必ずチェックすること。一例として、多くの方が使用されるApple Watchは「1日のバッテリー駆動時間 最大18時間」と明記されており、100kmウォーキングのような24時間レベルの長時間競技(※1)では途中で電池切れを起こしてしまう。スマートウォッチはスマホのように充電しながら使用することが出来ない場合が多いので、諦めて外すか、別のスマートウォッチを用意するのがベター。

※1・・・ウルトラウォーキング完歩者の約70%が競技時間 24時間を超えている

(2)スマートウォッチのGPS機能は使わない

▶スマートウォッチは構造上バッテリー容量がそれほど多く無いため、GPS機能を使用してバッテリー駆動 24時間以上を確保できるモデルは無いのではと思う(あったらお詫びする)。歩行速度や歩行ルートなどを記録したい場合は、バッテリー容量が多く、充電しながら使用できるスマホ側のアプリで記録するのが良い。スマホアプリの一例として、筆者は「adidas Running by Runtastic」を使用している。

Android用

iPhone用

(3)スマホの通知が受け取れる(スマホ連携)

▶詳細は「大会当日までの練習/準備編」で後述するが、大会中の行程をスマホのスケジュールアプリに入力しておくことで、行動食の補給や保護クリームの塗り直し、想定する歩行計画とのズレなどを確認しながら歩くことが出来る。スケジュールアプリの通知をスマートウォッチでも確認することが出来れば、いちいちスマホを取り出して見る必要が無くなるため、この機能は押さえておきたい。

(4)小さくて、軽い

▶これは個人の好みに依るが、大きくて重たい時計を着けて長時間歩くと、それだけで体力を奪われてしまう。筆者は先述の「(3)スマホの通知が受け取れる(スマホ連携)」さえ満たしていれば良かったので、リストバンド型のスマートウォッチを使用した。

【補足】

筆者は以前「Fitbit Inspireシリーズ」を愛用していたが、1年ほどで本体側のバンド装着部分が2回も壊れてしまったので、耐久性の観点からお勧めしない。上記で紹介したLuxeシリーズはバンド装着部分が改良されているので、現在は耐久試験中・・・(笑)

イヤホン

気分転換や歩行ペースを安定させるメリットから、歩行中に音楽を聴く方が多い。

選び方のポイントは3点。

(1)Bluetooth方式ではなく、「有線方式」

▶考え方は腕時計(スマートウォッチ)と同様で、電気で動くモノには必ず駆動時間がある。電池切れを気にしなくて良い「有線方式」を選ぶことで、音楽が聴きたいときに聴けないというリスクを回避する。なお、AppleのAirPodsには「ケースで何度か充電しながらであれば、最大24 時間再生可能」の記載はあったが、競技中に何度も充電したり取り出したりするのはストレス。

また、有線方式にすることでスマホの電池消費を抑えることが出来るので、より長く電池駆動時間を確保することにも繋げられる。

(2)リモコン機能付き ※対応していない機種も一部有

▶音楽を聴いている途中で一時停止したり、次の曲へ飛ばしたりすることを想定し、押さえておきたいポイント。いちいちスマホを取り出して操作するのは面倒なので、イヤホンに付いたリモコンでサクッと操作してしまおう。

ただし、機種によってリモコン機能(特に、次の曲へのスキップ)がうまく働かない場合があるため、操作できたらラッキーくらいに考えておくのが良いかもしれない。Bluetooth方式には当たり前のようにリモコン機能が付いているが、有線方式では付いていないケースが多く見受けられるので言及した。

(3)耳から落ちにくい「カナル型(耳栓型)」

▶「インナーイヤー型(開放型)」だと、歩行途中に耳から落ちてしまうことが度々あり、非常にストレスだったので私は「カナル型(耳栓型)」を推したい。

「カナル型(耳栓型)だと、耳に汗が溜まって気になる」という方は「耳掛け型」がお勧めだが、あいにく前述の「(2)リモコン機能付き」が付いている商品を見つけることは出来なかった(あったらお詫びする)。

ヘッドライト

大会主催者から持ち込み指定されている場合が多いので、必ず必要になるアイテム。ヘッドライトの目的を踏まえて、選びたい。

・自分自身の視界確保

・前方向の相手に、自分自身の存在(位置)を知らせる

選び方のポイントは3点。

(1)明るさの最大出力が「200~300ルーメン」

▶明るすぎると道路沿いで対向車に迷惑が掛かったり、電池の減りが早かったり、本体重量が重たくなったりするのでオーバースペックに注意。

(2)明るさ30~50%の出力で、点灯時間が「12時間程度」

▶道路沿いは明かりが灯っていれば十分なので、最大の明るさではなく30~50%の出力時にどのくらい電池が持つかが重要。少し暗い道に入ったときは最大出力に切り替えることもあるが、それは一時的なのでスペック比較には考慮しない。また、「最大70時間」みたく長時間を謳うヘッドライトも存在しているが、点灯時間が長いと重たいだけなので「12時間程度」のヘッドライトを選べば良い。

(3)軽い

▶夕暮れ時から明け方まで、ずっと装着するので軽さは重視したい。見方として、搭載電池に「単4電池」を指定するモデルが軽い傾向がある。

※充電方式もあるが、電池方式と比べて少し高価なのがネック。しかし、電池調達や交換の手間が無いので、長い目で見るとコスパは良い。

バックライト

ヘッドライト同様に、大会主催者から持ち込み指定されている場合が多いので、必ず必要になるアイテム。バックライトの目的を踏まえて、選びたい。

・カバンに取り付け、後方向の相手に自分自身の存在(位置)を知らせる

選び方のポイントは3点。

(1)点灯/消灯のシンプル機能でOK

▶上記で述べたように、後方向に存在(位置)を知らせることが目的なので、明るさは考慮しなくて良い。また、点灯していれば十分機能を果たすので、点滅機能は無くても良い。

(2)ボタン電池で動き、点灯時間は「12時間程度」

▶軽さを重視してボタン電池で動くバックライトを選ぶが、数時間しか点かないモノもあるので、点灯時間はしっかりチェックする。

(3)カバンに取り付けられる

▶バックライトはヘッドライトとは異なり、カバンに取り付けるモノなので、取り付けやすさや装着感は考慮したい。

④バッグ

バックパック・リュックサック

収納のメイン。使用頻度が低いモノを収納しておく。

選び方のポイントは3点。

(1)「チェストストラップ(胸のサポート)」「ウエストベルト(腰のサポート)」があること

▶バックパック・リュックサックは両肩にショルダーストラップを掛けて背負う方式だが、これだとバッグの荷重が両肩だけに掛かってしまう。チェストストラップとウエストベルトを着けることで、バッグの荷重を胸や腰にも掛けて身体への負荷を分散するだけでなく、バッグ自体の揺れを抑えることで余計な疲れを防止することが出来る。

(2)側面(サイド)に水筒(ペットボトル)を入れるスペースがあること

▶小物類は後述するウエストポーチに収納するが、水筒のように大きくて重たいモノはバックパック・リュックサックで持ち歩き、歩きやすさを確保する。その際、側面(サイド)にスペースがあれば、取り出し/収納が非常に捗るので、このポイントは押さえておきたい。

(3)容量目安は20L,余裕を持ちたいなら30L

▶これまで述べた「持ち歩くモノ」がすべて入る容量は、20~30Lが目安。突き詰めれば15Lくらいでも収納可能とは思うが、筆者は積載量やスペースに余裕が無いと感じたため、目安としていない。

20Lモデル

30Lモデル

ウエストポーチ

収納のサブ。使用頻度が高いモノを収納しておく。似たような収納として斜め掛けのショルダーバッグもあるが、荷重が片方の肩にしか掛からないこと、既にバックパック・リュックサックで両肩に荷重を掛けているため、より疲れやすくなることから私は推奨しない。ウエストポーチにすることで、腰に荷重を掛けることを意識する。

選び方のポイントは3点。

(1)区切られた収納スペースが2つ以上ある

▶行動食やリップクリームなどの小物類に加え、スマホやモバイルバッテリーなど少し大きいモノを入れることを想定し、2つ以上とした。ただし、収納スペースが多すぎると、取り出す際にどこへ収納したか分からなくなるデメリットがあるので注意。

(2)スマホ充電セットが余裕を持って収納できる

▶スマホ充電セット(スマホ本体 + モバイルバッテリー + USBケーブル)を、ウエストポーチ内に収納できるかが重要。スマホ本体だけであれば適当なウエストポーチでも間に合うが、スマホ充電セットになるとスペースを専有するため、収納できるウエストポーチは選択肢として少ないと感じる。また、収納できてもUSBケーブルが取り回し辛いパターンが見受けられたので、”余裕を持って”と強調した。

(3)容量目安は2~3L

▶前述の「(2)スマホ充電セットが余裕を持って収納できる」を確保すると、コンパクトではなく少し大きめのウエストポーチが選択肢に入る。使用頻度が高いモノを極力ウエストポーチに入れておくことで、歩行中にバックパックを肩から下ろして取り出すストレスから解放されるので、大きいくらいがちょうど良い。

⑤アクセサリー

手袋(グローブ)

乾燥や日焼けを防ぐため、季節を問わず手袋(グローブ)は着用した方が良い。

選び方のポイントは3点。

(1)フィット感とストレッチ性があること

▶快適な着用感の確保と、スマホ操作に備えるため、フィット感とストレッチ性を重視する。

(2)吸汗速乾があること

▶インナーシャツなどと同様に、身体から出る汗を素早く外へ逃がすことが快適性の追求には必要不可欠。

(3)【冬シーズン限定】程よく暖かいこと

▶寒い冬の季節は暖かい手袋を選びたくなるが、運動により体温が上昇すると冬でも手袋を外す場面があるため、程よく暖かい手袋選びが重要になる。目安は薄手~中厚手で、スキー用グローブのような厚手は推奨しない。スタート時点で少し冷たく(寒く)感じても、歩いているうちに暖かくなるので安心してほしい。

夏・男女兼用

冬・男性用

冬・女性用

スマホ操作用タッチペン(スタイラスペン)

夏冬シーズン問わず手袋を着用するため、ここではタッチペンについて述べたい。手袋によっては「スマホ操作対応」を謳っているものもあるが、感度が悪く、確実な操作が出来ない場面が見受けられるため、別途タッチペンを用意することを推奨したい。

選び方のポイントは2点。

(1)ペン先が「導電繊維(ファイバーチップ)タイプ」

▶スマホ画面上での滑りが良く、なめらかな操作が出来るのでペン先が「導電繊維(ファイバーチップ)タイプ」の商品を選ぶ。他に「ディスクタイプ」もあるが、屋外で細かい操作をする場面は考えにくく、シンプルに選ぶために割愛した。

(2)程よく太い(細すぎない)

▶手袋をしたままタッチペンを持つことを想定しているため、程よく太いタッチペンが持ちやすく、操作しやすい。反対に細いタッチペンは手袋をした状態では持ちにくく、操作もしにくいので要注意。

サングラス

日中ずっと屋外で道路を歩くため、太陽の日光や自動車の反射で眩しい場面が多々あるので必ず用意したい。

選び方のポイントは3点。

(1)側面(横)からの光を防げる

▶太陽や自動車は常に正面に居るとは限らない。多くのサングラスは正面からの光を防ぐことが出来るが、側面(横)にレンズが無い場合が多いため、購入時にチェックすること。

(2)軽くて、ズレにくい

▶ファッション用サングラスにありがちな「メタルフレーム(金属製)」や「細身タイプ」は、重くてズレやすい。プラスチック製で、太いフレームを選ぶことで、軽くて、ズレにくいサングラス選びが出来る。

(3)【メガネ着用の場合】メガネの上から掛けられる「オーバーグラス」

▶メガネ着用者がサングラスを掛ける場合、いちいちメガネを外さなければならないのが非常に億劫である。メガネの上から掛けられる「オーバーグラス」であれば、着脱が非常に簡単で快適なので推奨したい。

帽子

日光に当たり続けるだけでも、体力は消耗していく。日焼け対策という意味合いだけでなく、体力温存という観点で帽子を用意したい。

選び方のポイントは3点。

(1)「ハット(円形状にツバが付いた帽子)」を選ぶ

▶太陽は常に正面に居るとは限らない。側面(横)からの日差しから身を守るため、帽子のツバが円形状(360度)に付いている「ハット」を選ぶ。野球やゴルフなどのスポーツでよく用いられる「キャップ」は、正面しか対応できないので作者は取り入れていない。

(2)防水透湿性で雨にも備える

▶ちょっとした雨にも耐えられるよう、防水タイプを選ぶのが得策。ただの防水では透湿性が悪く、暑かったり蒸れて付け心地が悪かったりするため、透湿性の高い素材である「GORE-TEX(ゴアテックス)」が使われた帽子を選ぶ。

(3)あご紐付き or あご紐が付けられる

▶突風などで外れたり、少し帽子を外して歩いたりするときに対応できる機能。

飲食料

水分を持ち歩く・・・水筒,ハイドレーション

選び方のポイントが3点ある。

(1)容器自体が軽い

▶魔法瓶タイプは保冷/保温が出来て魅力的だが、金属の塊なので重たくなってしまう。大会中はずっと持ち歩くアイテムなので、温度は問わず、水分補給が出来れば十分。どうしても冷たい/温かい水分が飲みたい時は、自動販売機やコンビニなどで購入し、その場で飲むのが得策。

(2)容量目安は「1.5 L」

▶大会では「エイド」と呼ばれる補給所/休憩所が10~20kmごとに設けられており、参加者は飲料や軽食を自由に補給することが出来る。よって、基本的にはエイド間(エイドから次のエイドまで)に飲む量の水分を持ち歩けば良い。容量目安は1.5Lとするが、毎回満タンまで補給する必要はない。エイド間の距離が長かったり、気温が高くて頻繁に水分補給する可能性が高かったりする場合に備え、少し大きめの容量を目安としている。

(3)使い慣れた飲み口の「水筒」か、スポーツに特化した「ハイドレーション」

▶選び方というより好みの問題だが、「水筒」か「ハイドレーション」の違いについて言及したい。

■水筒

利点

・使い慣れた飲み口で、日常生活にも使える

・手に取って水分補給するため、残量が分かりやすい

・勢いよく水分補給することが出来る

欠点

・水分補給時に、バックパック/リュックサックから取り出す手間がある

・歩きながら飲むには少し不便

■ハイドレーション

利点

・吸引チューブで水分補給するため、バックパック/リュックサックから下ろすことなく水分補給ができる

・こまめに水分補給する場合に向いている

欠点

・チューブで水分補給することに慣れない場合がある

・残量が分かりにくい

・吸引チューブやパックが洗いづらく、衛生面で多少のリスクがある

行動食

エイドで軽食(塩飴やカルパスなどの「おやつ」)は用意されているが、自宅から持っていく行動食について言及する。

選び方のポイントは3点。

(1)コンビニで売っていない(入手できない)食品

▶大会ルートは街中や道路に設定されていることが多いため、いざとなればコンビニへ駆け込めば食品を確保することが出来る。便利なコンビニでも取り扱いのない食品で、必要なモノをリストアップする事前準備が重要である。

(2)パフォーマンス維持のための食品

▶空腹を満たしたり、その時の気分で食べたりするのではなく、「パフォーマンス維持」という観点で食品を選びたい。具体的には「持続性エネルギー源」として「アミノ酸」や「パラチノース」が挙げられる。

持続性エネルギー源・・・通常、一度に大量の糖質を摂取すると、血糖値が急上昇し、そのあと急降下するため、空腹感を感じてしまう。ゆっくり吸収される糖質を摂取した場合、血糖値が一定レベルに保たれ、持久力を持続できる効果がある

(3)摂取しやすい(食べやすい,飲みやすい)

▶歩きながら食品のパッケージを開けたり、食べたりするのはとても神経を使うため、出来るだけ摂取しやすい食品を選ぶ。

不織布マスク

コロナ禍なので不織布マスク着用が当たり前になっているが。ここでは大会中に不織布マスクを着けておくメリットや着用のポイントについて触れておきたい。

(1)車の排気ガスから喉鼻を守る

▶大会ルートは街中や道路に設定されていることが多いため、常に車が行き来する環境を歩き続けることになる。喉や鼻を排気ガスから守るため、不織布マスクは常に着用しておくのが得策。

(2)乾燥から喉鼻を守る

▶常に屋外に居るため、喉が乾燥しやすくなる。大会中に「喉がガラガラする」となっては手遅れなので、対策は万全に。

(3)マスクインナーフレームで呼吸空間を確保

▶不織布マスクは呼吸し辛いイメージを持たれている方も多いかと思うが、マスクインナーフレームを使用することで、呼吸空間が確保され、呼吸が非常にしやすくなる。筆者は日常生活から常に使っており、色んな人に推奨している。

日焼け止め

シーズンを問わず、朝から翌日の朝まで歩き続けるため、冬でも日焼け止めは塗った方が良い。出発前に塗って満足するのではなく、大会中は汗で流れてしまうので、数時間おきに塗り直すために持ち歩くのが得策。

ハンドクリーム,リップクリーム

屋外はとにかく乾燥するだけでなく、紫外線にもさらされ続けるので、UVカットも必須。

ポケットティッシュ

私は花粉症で鼻水に悩まされるので、せめてちょっと良いポケットティッシュで快適さを求める。。。(笑)

湿布(しっぷ),痛み止め,絆創膏

※医薬品,医薬部外品,化粧品は効能について書くと薬機法(薬事法)に引っ掛かるので、説明は割愛

反射板(反射タスキ,反射ベルト)

大会運営側で用意されることもあるが、持参必要な場合もあるので掲載。

カードケース(財布用),健康保険証,クレジットカード

大会中はエイドで水分や食料の補給が出来、コース中のコンビニへ立ち寄ることも出来る。必要最低限の小銭,健康保険証,クレジットカードが入るカードケースを用意するのが得策。普段の財布は必要以上の小銭や不要なポイントカードが入っているので、大会中は置いていきたい。

フリーザーバッグ,ポリ袋

バッグの中の荷物を小分けにして整理したり、大会中に出たゴミを入れたりするのに活用。数枚は忍ばせておきたい。

【メガネ着用の場合】メガネ拭き

意外と忘れがちなアイテム。マスクでメガネが曇ったり、意図せず触ってしまって汚れが付いたりする場面が多いので、ウエストポーチに忍ばせておきたい。筆者はメガネ屋さんで貰えるメガネ拭きではなく、素早く皮脂汚れが落とせる東レの「トレシー」というクリーニングクロスを愛用している。

■調達不要のアイテム

大会事務局の案内や他ブログ記事などで紹介されている中で、筆者が不要と判断したアイテムを記載する。

・テーピングテープ(足首,ふくろぎ,膝,腰)

▶数時間であれば良いが、長時間着けていると皮膚がふやけてしまうため、擦れて痛くなったり、剥がす際に皮膚まで傷つけてしまったりする恐れがある。本noteで述べた「スポーツタイツ」や「靴下」を適切に着用すれば、テーピング効果が発揮されるので、別途テーピングを貼付する必要は無い。

・コンパス

▶スマホのマップアプリで代用可能。

・【足にマメが出来たとき用】ライター,安全ピン,消毒薬

▶そもそも足にマメを作らない装備,歩き方をすれば持ち歩く必要が無い。万が一マメが出来てしまったときは、大会当日に配布されるゼッケンの安全ピンを使用すれば良い。

大会当日までの練習/準備編

本編では、大会当日までの練習について述べる。

100kmウォーキングにおける「歩き方」

歩き方のポイントは4点。

(1)常に同じペースで歩き続ける意識と計画

▶身体の調子(リズム)を確認したり、異変に気付きやすくしたりするために、毎回同じ状態(状況)で歩く習慣を作る。序盤や終盤,登り下りを問わず、常に同じペースで歩き続ける"意識"を持つことがポイント。「時速○○km/h」のような厳密に数字で目標設定するのではなく、「○時~△時の間に◇地点に到着」という時間幅のある計画を立てるのが得策。

(2)1~2時間に一度は、必ず休む(歩かない)

▶どんな人間でも長時間運動すれば疲労が蓄積され、後々ケガや身体の不調を引き起こしてしまう。例えば、5時間連続で歩くと達成感は味わえると思うが、関節の疲労、靴の中の蒸れによる水ぶくれ,肩こりなど身体のどこかが悲鳴を上げると考えられる。100kmウォーキングは”完歩すること”が目的なので、自覚症状として疲れを感じていなくても、1~2時間に一度は必ず小休憩を挟むことで、身体を確実に休ませることを意識する。

(3)1~2時間に一度は、お腹が空いていなくてもエネルギー摂取

▶人間は生きているだけでカロリーを消費(基礎代謝)しているが、ウォーキングによって更にカロリーが消費される。摂取カロリーと消費カロリーのバランスが取れていない状態が長時間続くと、身体自身を消耗してしまい、やがて「ハンガーノック(シャリバテ)」という身体が思うように動かせない恐ろしい状態に陥ってしまう。ハンガーノックを起こさないために、ウォーキング中における消費カロリーを計算し、「1~2時間ごとに何kcalのエネルギーを摂取すれば良いか」を把握する。運動などで消費するカロリーは下記の計算式で求められる。

消費カロリー [kcal] = メッツ(*1) × 運動時間 [h] × 体重 [kg] × 1.05

(*1)ウォーキングにおける歩行速度別のメッツ定義

3.2 [km/h]・・・・・2.8

4.5~5.1 [km/h]・・・3.5

5.6 [km/h]・・・・・4.3

https://www.nibiohn.go.jp/eiken/programs/2011mets.pdf

手計算が面倒な場合は、下記のようなWEBで計算できるサイトを活用するのも手である。

筆者の計算例を示すと、以下のようになる。

歩行速度 4.8 [km/h]・・・メッツ 3.5

運動(歩く)時間 1 [h]

体重 69 [kg]

▶1時間あたりの消費カロリーは254 [kcal]

上記で算出された消費カロリーを参考にしながら飲食物でエネルギーを摂取(補充)することで、歩き続けられる身体を維持する。

参考までに、コンビニで手軽に購入でき、食べやすい(一気にエネルギー摂取できる)飲食物を記載する。

inゼリー「エネルギー」1本・・・・・・・・・180 [kcal]

カロリーメイト 「チョコレート味 」1本・・・100 [kcal]

コカ・コーラ 300ml 1本・・・・・・・・・・135 [kcal]

ブラックサンダー 1本・・・・・・・・・・・112 [kcal]

疲労で食事が喉を通らなくても、液体やゼリーなら流し込める。

短距離の歩行練習

運動慣れ,身体づくりの位置付けで実施する。筆者は毎朝5kmを45分~1時間で歩く習慣を付けていたが、日に日に身体が慣れていくのが明らかに分かった。歩く距離は3~5kmが目安と考えているが根拠は無いので、とにかく習慣づけて毎日続けることが大事だと伝えたい。

長距離の歩行練習

前述の短距離とは異なり、こちらは大会当日を想定したシミュレーション,装備品の性能チェックという位置付けで実施する。いくら装備やアイテムを考えて揃え、毎日歩く練習を積み重ねたとしても、長時間歩行を経験しない限り身体/装備品の特性や弱点は見えてこない。筆者が冬シーズンの長時間歩行で知り得た(経験した)例を一部紹介する。

・50kmを超えたあたりから、膝裏のハムストリングスが痛み出したり、翌日に来る筋肉痛が運動中にやってきたりする

・長時間歩き続けていると、途中から飽きて心が折れそうになる(笑)

・冬装備を一式揃えたが、手袋をしていても指先が冷たい

長距離練習のポイントは4点。

(1)歩く距離の目安は50~75km

▶こちらも根拠は無いが、普段絶対に歩かない距離を設定して、身体がどのように変化するか、悲鳴を上げるのかを検証するために、思い切った目標を立てる。長距離練習で痛みを感じた箇所に対して、ストレッチをより重点的に行なったり、追加対策で何かアイテムを買ったりすることで、大会当日に備えることが出来る。

(2)特に気温が低くなる「日の出前」,「深夜」を含めた練習行程

▶衣服や手袋など装備品チェックの観点で、季節を問わず「日の出前」と「深夜」の時間帯を経験しておきたい。日中と夜間の気温差はまるで別物であり、春でも油断すると深夜帯は低体温症になり得る。

(3)目標地(ルート)を鉄道やバス沿線に設定し、万が一に備える

▶意気込んで長距離練習に出発したものの、途中トラブルに見舞われてリタイヤする可能性もゼロではない。そんな時に備えて、鉄道やバス沿線の場所を選ぶのが得策。一例として、「最寄り駅から終点まで」,「最寄り駅から観光地まで」といった、普段電車に乗って出かける場所に設定すると、道中に色んな発見があって楽しく練習が出来る。決して、交通量が極端に少ない道や慣れていない登山道を選んではいけない。

(4)大会当日の装備品 / アイテム確認

▶大会当日を想定し、着る物/アイテムをすべて持って歩くことで、総重量の確認や追加購入が必要/持ち出し不要な判断に活かす。追加購入もしかり、意外と持ち出し不要になるアイテムもあるので、実際に歩いて使ってみることが大事である。

次に大会当日までの準備について述べる。

大会当日の「歩行シミュレーション」と「歩行計画」

上記『100kmウォーキングにおける「歩き方」(1)~(3)』を確実に遂行するには、歩行計画を立てるのが得策である。「1~2時間に一度、休憩と行動食を摂れば良いんでしょう?」と思われるかもしれないが、いざ歩き始めると「前に休憩したの何時?」、「出発してからどれくらい経った?」など、疲れや気分の高揚から冷静に判断できなくなったり、考えるのが面倒くさくなったりしてしまう。歩く距離(コース)が決まっているのだから、冷静に考えられる状態で、相談も交えながら計画を立てるのが良い。

参考までに、筆者が歩行シミュレーションで使ったExcelファイルを共有する。赤枠内の設定値を編集することで、ゴール時間や大会記録のシミュレーション結果を算出することが出来る。

歩行シミュレーションで大体の行程が見えたら、それを歩行計画に落とし込む。ここで表現している「歩行計画」とは、スマートフォンのスケジュールアプリに入力することである。「装備/アイテム編:腕時計(スマートウォッチ)」で述べたように、大会中の行程をスマホのスケジュールアプリに入力しておけば、時間になるとスマートウォッチにも通知が届いて行動食や休憩,保護クリームなど、抜け漏れなく計画を行動に移すことが出来る。せっかく計画を立てても、行動に移せなかったら意味が無いので、しっかり押さえておきたい。

大会1週間前から休息

これは文字通りであるが、大会1週間前から休息を取り、一切運動をしないことを心掛ける。「運動すること」は少なからず「疲労を溜めること」なので、大会当日に向けてしっかり身体を休ませ、万全の状態で臨みたい。

大会直前の「カーボローディング」

カーボローディングとは「長時間のパフォーマンスを引き出すために、十分なエネルギー源(グリコーゲン)を体内に蓄えるための食事法」のことである。マラソンやトライアスロンなど、高い持久力が求められるスポーツで有効とされているので、100kmウォーキングでも活用できると判断した。詳細は下記のようなWEB記事を参考にしてほしい。

大会当日編

ここまで書いた内容を踏まえて入念に準備し、練習してきたならば、きっと快適に歩き続けられる準備が仕上がっていると思う。

大会当日のポイントは3点。

(1)歩行計画を忠実に守る

▶大会当日は練習で培った歩き方や、休むべき時には休む、食べるべき時には食べるなどを確実に実践していれば、完歩できる確率は高くなる。しかし、調子が良いからと前半に飛ばしてしまうと、後半になって疲れから不調を起こしかねないので、事前に立てた歩行計画を忠実に守ることが大事である。

【余談】

筆者は偉そうに「歩行計画を守ろう!」なんて書いているが、実際の大会では気分が高揚し、スタート直後から最高速度 7.8 [km/h]というジョギング並みの速さで歩いていたことが歩行ログから判明している・・・(笑)

(2)決して無理をしない

▶入念に準備してきたとしても、大会当日は体調や足のトラブルに見舞われる可能性もゼロではない。長距離の歩行練習で体験しなかった(感じなかった)レベルの痛みが起こった時は、冷静に続けるかどうか考えてほしい。無理をしてゴールしたとしても、後遺症が残るようなケガをしてしまっては良い思い出にはならない。大会は定期的に行われているので、別の機会にまたチャレンジすれば良い。

(3)楽しみながら歩く

▶完歩を目指しながら、日常生活では感じられない自然の美しさやコース中の観光スポットなど、目に映る景色を楽しみながら歩いてほしい。丸一日ずっと屋外に居るので、色んな出会いや発見も含めて、この100kmウォーキングの醍醐味と感じた。

最高に気持ち良かった!!

夕暮れが最高に綺麗だった。

歩くだけで楽しいエリア。

大会終了後編

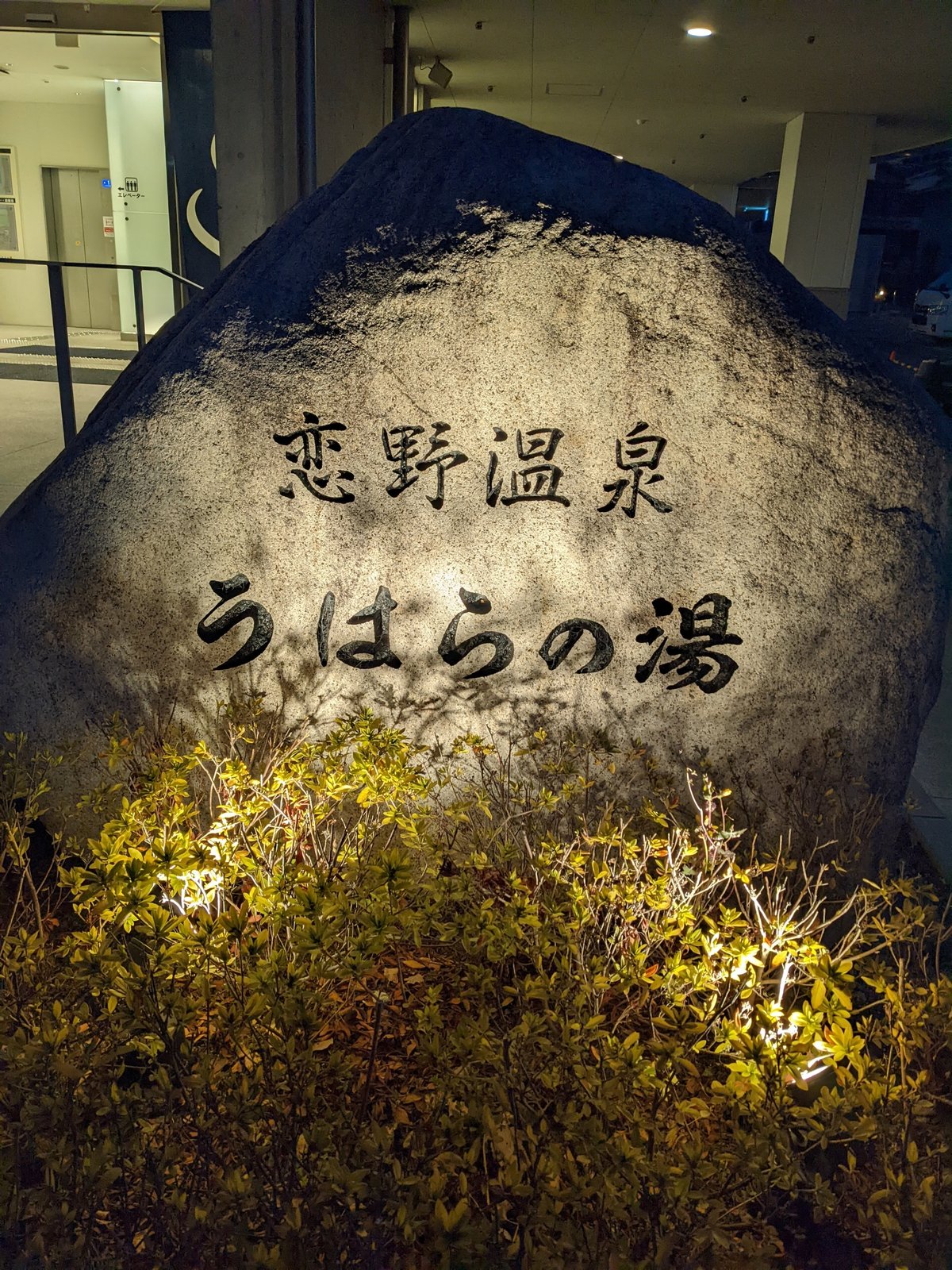

大会終了後、ストレッチや必要に応じて湿布など、身体のケアもしっかり行っておきたい。歩行計画の中に大会終了後のスケジュールとして「ストレッチ」や、ご褒美として「温泉に浸かる」などを組み込んでおくと、忘れずに済む。

至福の時間・・・

【余談】

筆者は完歩した喜びで大会終了後のケアを失念(温泉しか行ってない)してしまい、ハムストリングやふくらはぎの筋肉痛、強烈な肩こりにしばらく悩まされた。「快適に歩き続けること」は達成できたものの、その後の生活は少し支障を来たしてしまったのが反省点・・・。

最後に

100kmウォーキング参加・準備にあたり、私に色々とご教示いただいた関係者の皆様にこの場を借りて御礼申し上げる。

【余談】

ノリと勢いで100kmウォーキングに参加したが、快適に歩き続けられるメソッドや装備/アイテムの選び方の知見を得られたことで、日常生活にも活かせていることが嬉しい。今後も健康のために、散歩の習慣は続けていきたい。なお、これまたノリと勢いで次回は「富士山一周ウルトラウォーキング」に参戦予定・・・(笑)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?