「沼」「指物師」「お金」|三題噺 (後編)

三題噺スイッチ改訂版から出力したお題で三題噺。

今回は三章構成。

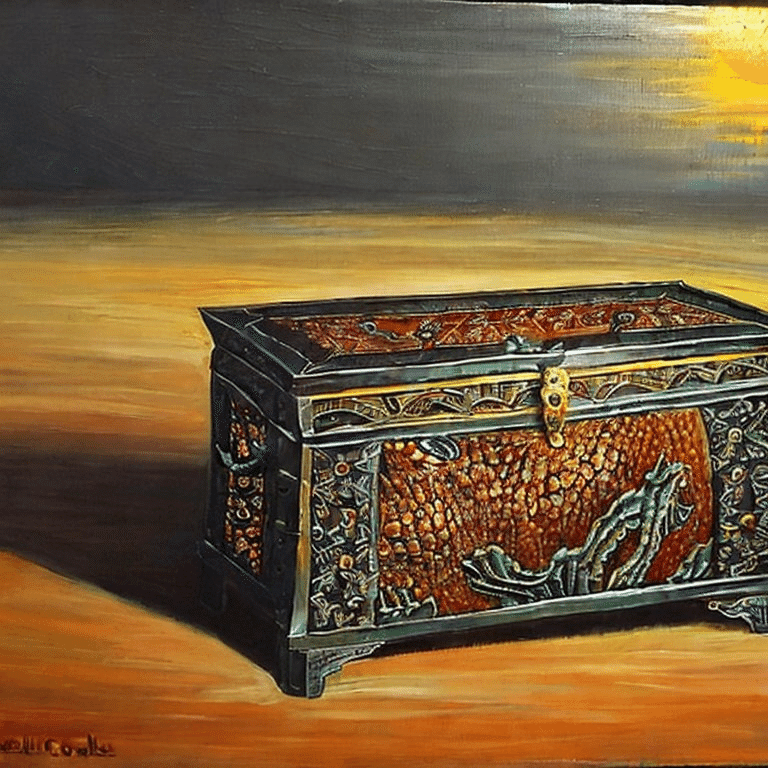

キャプションはStable Diffusionで適当に出力。

コトバンク

沼地の細工師

3. 細工師はその心血をもって練り上げた

細工師は群れと自身の状態を観察し、やはり小島を一度出ると決めた。

仕留めた竜顎鰐を持ち帰るためには処理をしなければならない。一方で大きな打撲や骨折などは感じられないが、体力を絞り尽くした細工師の手足にはどうやら痺れが出始めていた。新鮮な竜顎鰐の頭目は得難いが、群れがひしめく真っ只中、この体で作業などできるわけがない。

細工師は小島の外縁の拠点へと戻り、束の間の安息を得る。獣に居場所を見破られて危険に晒されようと気付ける自信などなかったが、携帯食と水分を取れるだけ取り、無事目が覚めることを祈りながら意識を手放した。

細工師が目を覚ましたのは谷間の短い昼が半ばに差し掛かった頃だった。僅かなまどろみで取り戻した生命力で体に鞭を打ち、解体処理に必要な道具を身に着けると、再び小島の様子を伺った。

中心部にひしめいていた群れは捌けていた。見失った闖入者を探し回るのはやめ、日々の狩りに戻ったのだろう。個体がどこぞに潜んでいないか、警戒を緩めずに再訪した細工師の目には、頭部に銛が突き刺さったまま横転している竜顎鰐の死体が写った。

竜顎鰐は十分に新鮮であれば屍肉も喰らうはずだが、かの群れが齧りついた様子はない。傾き始めた太陽の光を受けて深緑の鱗は鈍く光を反射している。鰐の構造として鋭さはない十指の爪だが、それぞれが単体で加工品にできそうなほど大きい。開けば細工師がまるっと立てそうな口蓋の周りには剣のような歯列が並ぶ。巨躯を動かした筋肉、それを支える骨格の強度と厚みは想像に難くない。

竜顎鰐の遺骸はまさしく沼地の至宝だった。

これだけの素材の山を解体し持ち帰るには、ただでさえ月日を要したこの沼の奥地の移動がさらに長引く。肉さえ保って糧食にできれば、生還の可能性は高まるだろう。これ以上の遅れは許されない。細工師は竜顎鰐の解体に取り掛かった。

頭蓋から引き抜いた銛の穂先を柄から外した。鋸角鹿の角が持つ切れ味を利用して腹を裂き、四肢や尾を切り離し、鉄柳の皮を細く裂いてねじり上げた縄で木々に吊るしていく。血抜きをして処理しきれない内蔵を取り除きつつ、骨身を切り分ける下準備をした。大きさが大きさだけに短い昼が過ぎ夕日が差しても解体を終えた部位は全体からすればほんの片隅だった。

細工師は群れが根城に戻ってくる事を懸念したが、その様子はない。あるいは首領を失ったこの場所にはもう戻らないのかもしれない。覚悟を決めた細工師は島で火を起こしその晩は作業をし続けた。どうせ肉は腹に収まり切らないほどの量があるのだ。処理を終えた部位の一塊に虎の子の岩塩をまぶして保存し、もう一塊を焼いて食べつつ、暗がりの中でひたすらに手足を動かした。最低限食べられる程度にしか調理していない炙り肉だったが、歯ごたえがあり濃い汁を滴らせる塊は細工師の舌と胃袋を満足させた。

どうにか最低限の処理を施し終えたのはまた朝霧が掛かり始めた時分で、細工師は持てるだけの部位を担いで隠れ家へと戻り深い眠りを得た。

2日ほどを回復と処理作業で過ごし、ようやく帰路についたものの分解した頭骨も含めて一度に運ぶには大きな部位が多すぎる。荷を小分けにして各拠点間で運んで戻ってを繰り返し、探索をしつつだった行きと同じだけの時間が沼地を出るのに必要だった。

沼の危険域から素材を運び出した細工師は、狩りの証跡と言える最低限の部位を畔の小屋へ持ち帰り、街へ降りて運び手を募った。街の狩人達は長く見かけなくなった細工師をもう戻らないものとさえ思っていたが、立派な爪や骨を提示されて驚愕する。おこぼれに預かろうと仲間が集まりすべての素材が沼から持ち出される頃には細工師の成果は街中に知れ渡っていた。

少しの皮を売り払って得た大金で祝い酒を用意すると、祝宴には街中から竜顎鰐の頭骨を観に見物人が訪れた。

「これほどの大物を仕留めてくるとは、さすがの私も予想だにしませんでしたな」

帰環の報を受けて顔を出した商人は、丸い顔についた二眼を皿のようにして呟いた。

長く離れた家屋を手入れしつつ木材で構想を膨らませる。素材に磨きをかけてさらに季節が流れた。細工師はいよいよを持って制作に取り掛かった。

肉を削ぎ落とし十分に乾かした骨格はそれぞれ大きさと用途に合わせて纏めてある。丸みのある腕骨や大腿骨、尺骨などは長さと太さで揃えた。尖った肋骨も同様に。面積があり比較的平たい肩甲骨や骨盤は削り出して使う。牙や爪、特徴のある背骨に尾骨は用途を選ぶ。

骨細工の箱物と言えば木箱に板状の骨片を貼り付けるのが普通だろうが、素材は十分にあり強度も厚みも木材に劣らない。底板だけは取っておきの黄金樫で安定させるが、他は鰐の骨で組み上げると決めた。

長さの近い四肢の骨を各辺に添える。側板、蓋板には均した幅広の部位を板状にして並べる。装飾として側板の短い2面には肋骨をあしらい、長い2面には鞣した皮を貼り付ける。蓋の上面を背と尾でぐるりと取り囲んで、抉り出した左の眼窩の周辺と牙の数本を中に入れた。太い爪は前後を削って脚部にした。骨格は仕上げに翡翠松の樹脂を吸わせ増強と艶出し、並べる板面や装飾の圧着を施したが、組み上げ自体はほぞ溝を彫り込み指し合わせている。

果たして細工師が作り上げたのは幅にして縦と横が3歩と1歩の長方形、膝上までに届く高さの櫃である。至宝が精錬され沼地の森の色を湛えるそれは、まさしく唯一無二の指物であった。

鍵と錠前だけは商人に依頼し遠方から精密頑丈で知られる品を取り寄せた。届けた錠前が取り付けられた櫃を見た商人は、美辞麗句を並べる前にただ感嘆のため息をついた。

代理人として櫃の構造、材質、製法などなどを伺う商人はその一つ一つを書き留める度に褒めちぎった。その語彙の豊富さたるや、数刻をかけて説明を終える頃には細工師は自身の辞書が倍に膨らんだかと思う程で辟易もしたが、当然悪い気もしていなかった。

商人が荷を運び出した後、小屋には櫃を縮めた様な、少しばかり飾り気のない相似の箱がまだ残されていた。製作中に最後の試作を兼ねて並行して作り上げた一品である。細工師はこれまで引く手があれば作った品を頓着なく売り払ってきたが、不思議とこれを手放す気にはなれなかった。

箱の蓋を開けると中には多額の財がすでに詰まっている。櫃の前金がほとんど手を付けずに含まれているが、内容を占めているほとんどは竜顎鰐の使わなかった素材を換えたものだ。細工師はそこに商人が置いていった支払いを加えて放り込んだ。金銀の貨幣が擦れ合う。錠前を落とすと、これまた小気味良い音が響いた。

櫃が本当のところどう扱われるのか細工師は知らない。確認したのは受け取った貨幣のみで、依頼人と顔を合わせたことなどもちろんないのだ。実のところはどこぞの魔術師が得体のしれない呪いの種を欲していたのだとしても不思議ではない。商人は櫃の引き渡しに細工師も同行をと誘ったが、重ねて面倒が舞い込んでは敵わないと断った。いづれにせよ珍妙な品を畑違いの細工師に所望するような奇人なのだ。顔を合わせたところで碌なことにはならないだろう。

細工師は毛皮を敷き詰めた長椅子へ身を預けた。背もたれで軽く頭を支えて、わずかな灯りに照らされた室内をぼんやり眺める。壁の向こうに、小屋を取り囲む山並みや、その広大な領域を流れて辿り着く沼地の深みが思い浮かんだ。

終

編集履歴

v1.0(後編部分抜粋)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?