「『青い芽』の版画展―多磨全生園の中学生が彫った「日常」の風景―」レビュー 岡村幸宣

通常、展覧会の出品作には、かならず作者の名が表記されるものだ。作者不詳の場合もあるが、作者が判明しているにもかかわらず、すべてイニシャル表記の展示を観たのは初めてだったかもしれない。

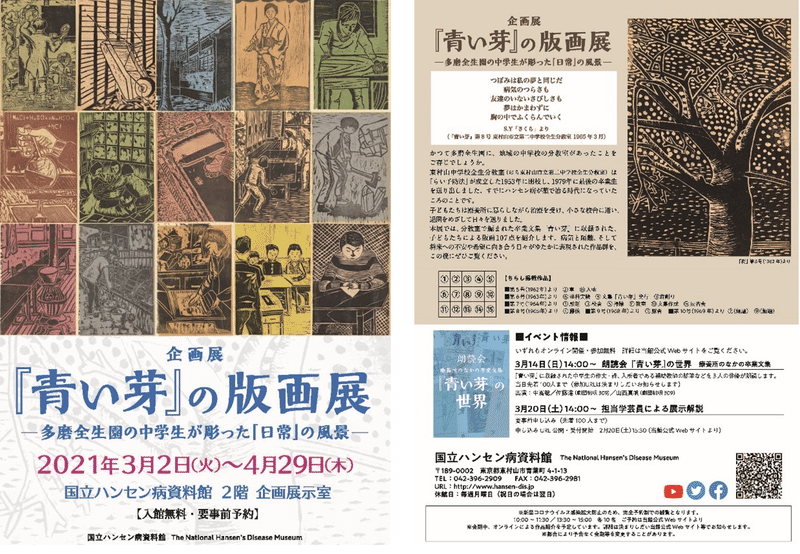

2021年3月2日から4月29日まで国立ハンセン病資料館にて開催された「『青い芽』の版画展―多磨全生園の中学生が彫った「日常」の風景―」は、東京・東村山の多磨全生園にかつて存在した中学校分教室の卒業文集『青い芽』に収録された子どもたちによる版画107点を紹介する展覧会であった。

http://www.hansen-dis.jp/03evt/exhibition_20210302

「『青い芽』の版画展」チラシ

1953年は、ハンセン病の歴史において、戦後における新たな「らい予防法」が成立したことで知られる。すでに特効薬の開発によって治癒は可能になっていたが、新たな法は旧来の隔離政策を維持する内容であり、関係者を失望させた。しかし、若い世代の患者たちは治癒後の社会復帰を望み、時代は大きな転換点を迎えていた。

この年、東村山町立東村山中学校の分教室として認可されたのが「全生分教室」(のち東村山市立東村山第二中学校全生分教室)である。そこでは療養所で暮らす子どもたちが治療を受けながら学び、卒業後、多くは退園して就職あるいは高校に進学していった。

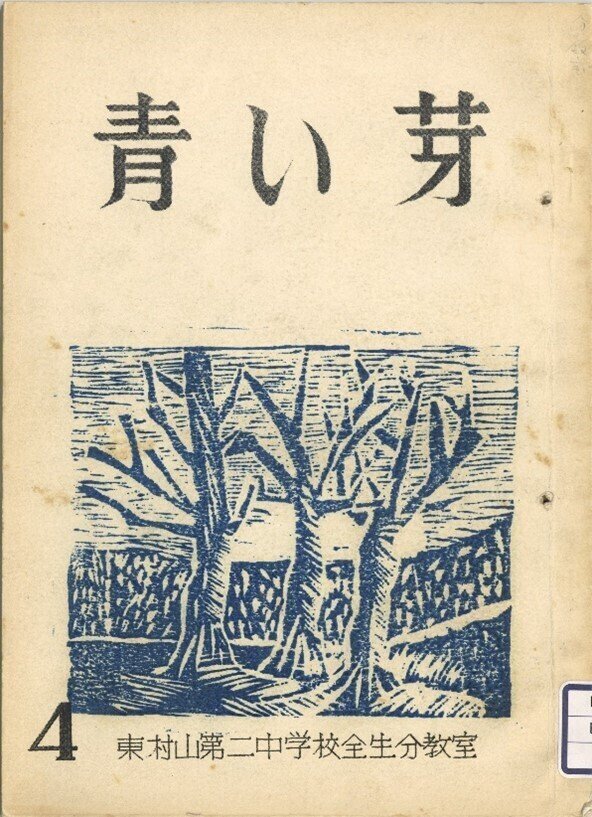

開校から5年後の1958年3月に創刊されたのが、中学生と教師による手製のガリ版刷り卒業文集『青い芽』である。『青い芽』は、途中、卒業生がいなかったなどの事情によって発行されない年もあったが、1979年3月の分教室休校による終刊まで15号が編まれた。版画は第4号(1961年)から掲載がはじまり、第11号をのぞいて第14号(1975年)までの10冊に収録されている。

今回の展示では、107点の版画を、第4号なら8点、第5号なら12点という具合に文集の発行年ごとにまとめて展示していた。ほとんど光を受けずに保管されていたそうで、画面の状態は極めて良好である。少人数の分校とはいえ、ひとつの教育現場の版画制作の実践が、そのはじまりから終わりまで現存するのは貴重な事例だろう。

『青い芽』第4号(1961年)表紙

第10号を除き、文集には版画の作者名が記されている。しかし、今回は画面の上に名が記されている場合でも、あえてその部分に紙を乗せて隠した状態で公開され、キャプション情報には作者の学年とイニシャルのみが表示されていた。

元患者の方々のプライバシーに配慮した上での判断だが、たとえ限られた情報であっても、ひとりひとりの子どもたちが年ごとに成長していく過程は見て取れるし、それぞれの個性が伝わってくる。展覧会の重要な見どころは、そうした表現の豊かさであった。

「『青い芽』の版画展」会場風景

全生分教室で版画の制作がはじまった契機は、1960年に本校である東村山町立東村山第二中学校からの派遣教師として、美術を専門とする村上詞郎が赴任したことだった。

新学期になっても教科書がそろわないほど低予算に苦労していたため、卒業生の残した版木の裏面を使うこともあったという。それでも村上が入園者でもある補助教師とともに取り組み続けた版画教育は、写真記録の少なかった分教室において、文字通り学校生活の記憶を刻み込んだ重要な表現を生むことになった。

展示された版画を観るだけでも、版画教育の実践の足跡は読み取れる。

第4号は8名の全校生徒がひとり1点ずつ単色刷りで園内風景や人物を題材にした版画を制作しているが、第5号(1962年)では生徒数が4名と半減したにもかかわらず、1人3点ずつ制作して版画数は12点に増えた。画面のサイズも第4号の217×128㎜から第5号は251×181㎜とひとまわり大きくなり、表現の密度は格段に高まっている。

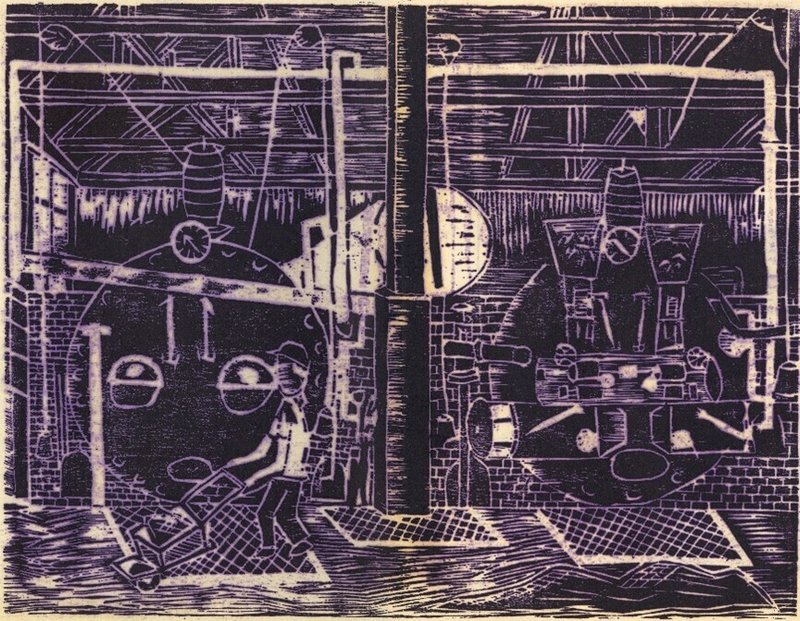

4人それぞれが1点ずつ人物画を制作しているのは、おそらく自画像だろう。前年の文集で2年生ながら表紙を飾った生徒は最上級生となり、ひとりだけ241×325㎜という大画面の力作「汽缶場」を発表した。この年から、村上が分教室を離れる1964年まで、3年生はかならず卒業制作のような大画面に取り組むことになっていった。

「汽缶場」第5号(1962年)より

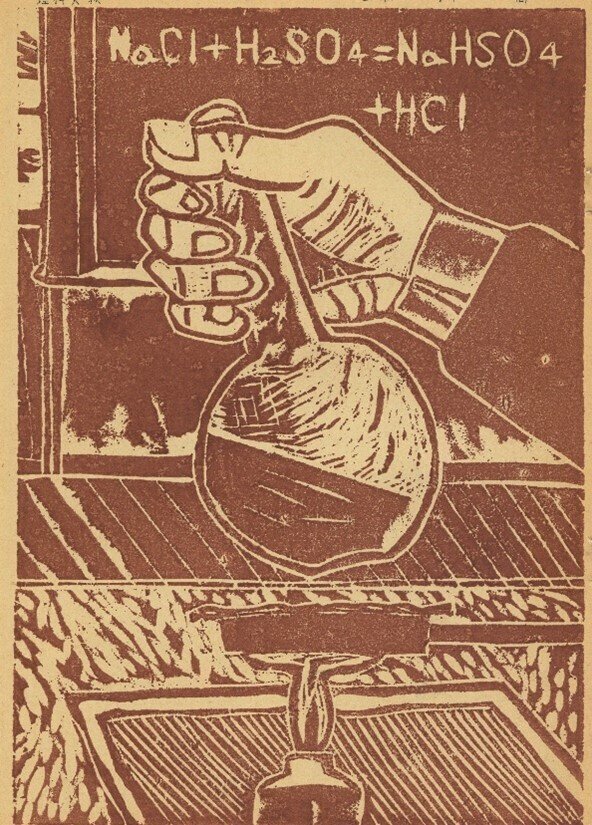

第6号(1963年)からは、多色刷りがはじまっていく。全校生徒は変わらず4名であったが、月ごとの行事シリーズと、学校生活を題材にしたシリーズをひとり6点ずつ、それぞれ行事3点、生活3点というように計画的に分担し、計24点制作している。この年の掲載点数は歴代文集のなかで最多である。2名の最上級生は村上の赴任とともに入学し、3年間継続して版画制作に取り組んできた。全生分教室における版画教育は、この年、質量ともにひとつのピークを迎えたと言えるだろう。

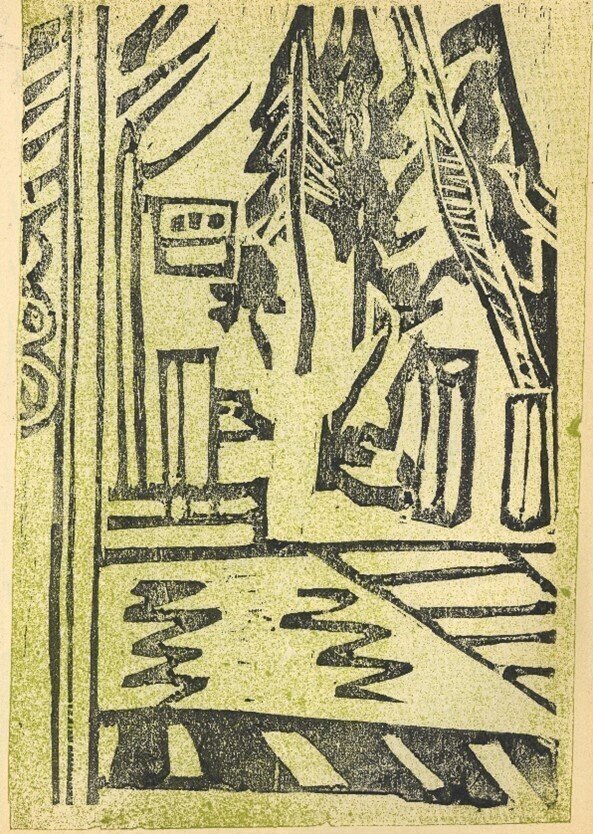

「理科実験」第6号(1963年)より

24点のうち22点は245×175㎜にサイズが統一され(こうした規格の統一は、文集掲載を前提にした制作であることが理由と思われる)、2人の3年生は、245×320㎜(折り込んで文集に収まるサイズ)の卒業制作を1点ずつ制作している。

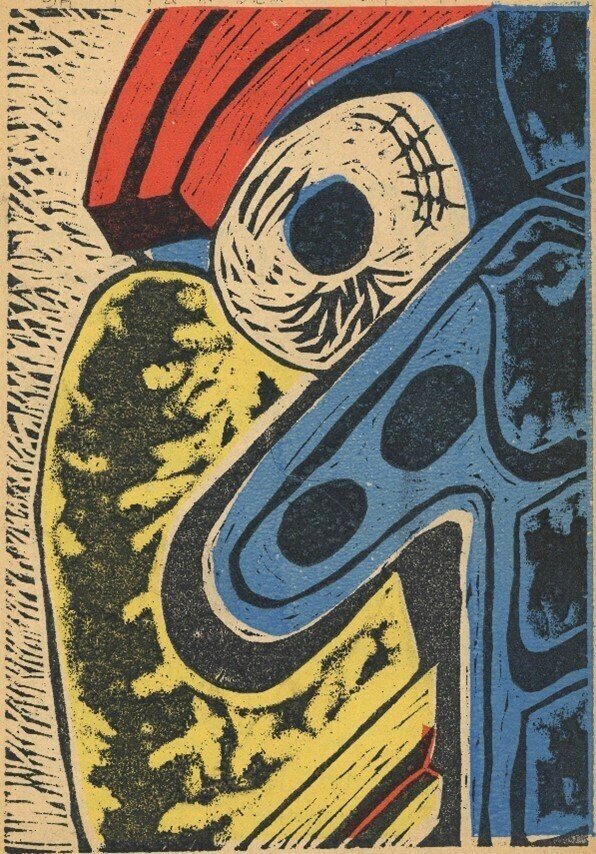

版画からは、ストーブの取り付けや文集発行などの学校行事、理科実験や家庭科実習などの日常の様子がよく伝わってくるが、注目すべきは、最上級生の2人がトーテム・ポールを題材に選んでいることだ。村上は版画教育だけでなく、モニュメントの集団制作にも尽力した。この年は木彫のトーテム・ポール、そして翌年は白色セメントを素材にしたビーナス像の彫刻に取り組んだ様子が版画に残されている。

とりわけ印象的なのは、黒、赤、青、黄の4色刷りで、ほとんど抽象表現のように大胆にトリミングされたトーテム・ポールの版画だ。作者は下級生のときに制作した版画でも、樹木の枝が画面からはみ出していく力強い構図を試みており、制作における強い個性が伝わってくる。

「9月 トーテム・ポール完成」第6号(1963年)より

第7号(1964年)にも多色刷り版画が19点掲載されたが、村上はこの年限りで分教室を離れることになった。以後は生徒数が減少し、分教室が存続危機を迎えるという事情もあって、版画の制作数は減少していく。文集の表紙に版画が使われたのも、村上在籍時の第4号から第6号のみであった。

それでも、おそらく補助教師の指導によって、版画教育は続いていたとみられる。第7号で唯一の1年生として素朴な版画を発表していた女子生徒は、第8号(1965年)ではたったひとりの在校生となってもめげずに5点の版画制作に取り組み(題材はすべて彼女の好きな日本舞踊)、第9号(1966年)では新入の1年生とともに、格段に細部の表現が熟達した5点の版画を残している。第7号から第9号までの版画は、ひとりの少女の表現の成長記録としてたどることもできる。

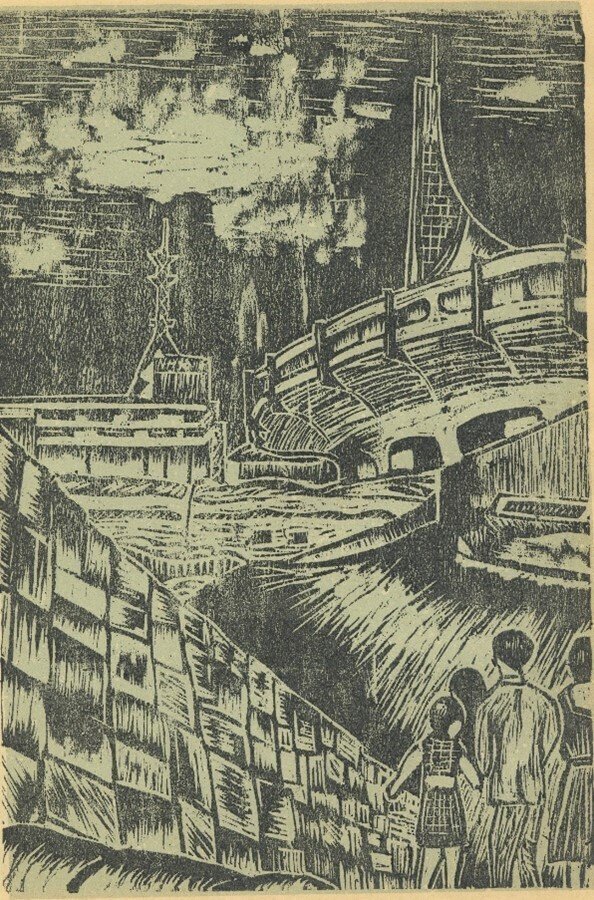

第9号で特筆されるのは、それまで園内の日常を題材にしていた版画に、社会見学として科学技術館やNHKセンター、名栗川渓谷、横浜の氷川丸、鎌倉大仏といった園外を訪ねた思い出が登場することだ。少しずつではあったのだろうが、子どもたちを取り巻く環境も変化していたことが見てとれる。

「社会見学(NHKセンター)」第9号(1966年)より

第9号から第10号(1969年)までは3年ほど間隔が空いている。

第10号に掲載された9点の版画は、いずれも無題で作者不詳だが、丹念に細部まで彫り込まれている。女子3人、男子1人の全校生徒が仲良く日常生活を送り、園外へ出かけて楽しい時間を過ごした様子も伝わってくる。

それからまた3年が経過して発行された第12号(1972年)から、第13号(1973年)、第14号では、全校生徒がそれぞれ自画像1点、風景画1点(その多くは修学旅行の思い出)を制作している。1960年代前半に比べると素朴な表現が特徴で、この頃まで技術指導が続いていたかどうかはわからない。それでも、ひとりの美術教師からはじまった版画制作の灯は、分教室が休校する直前まで確かに受け継がれていた。

「無題(多磨全生園正門)」第13号(1973年)より

全生分教室の版画教育は、戦後版画運動の系譜に位置づけられるものだろう。

1940年代後半から1950年代にかけて、敗戦後の社会の民主化を背景にして全国へ広がった版画運動については、福岡アジア美術館とアーツ前橋を巡回した「闇に刻む光 アジアの木版画運動1930s-2010s」(2018~2019年)や、町田市立国際版画美術館「彫刻刀で刻む社会と暮らし-戦後版画運動の広がり」(2019年)などの成果によって、近年あらためて注目が集まっている。

当時は全国各地に版画サークルが誕生し、学校現場でも綴り方とともに生活に根ざした版画制作が重視されていった。全生分教室に版画教育が導入されたのは1960年代であったが、村上がこうした運動の影響のもとに版画を指導したことは想像に難くない。

療養所での隔離生活という特殊な状況下における「日常」を表現した版画の奥には、子どもたちの哀しみやよろこび、そして社会復帰に向けての不安や希望がひそんでいたことだろう。

国立ハンセン病資料館は、緊急事態宣言にともない、5月21日現在臨時休館中となっている。「『青い芽』の版画展」は、宣言解除後に会期が延長される予定だが、詳しくはウェブサイトを確認していただきたい。4月10日に筆者が訪れた際には、感染予防のため完全予約制となっていて、見学時間も人数も厳しく制限されていた。筆者は以前に常設展示を見学していたので、今回は1時間半という限られた時間をすべて企画展示室で過ごしたが、それでもまだ足りないほど、子どもたちの版画表現に惹きつけられた。展示を見終わったときには、名を知ることのできないひとりひとりの存在が身近に感じられ、その後の人生が少しでも幸多いものであったようにと、願わずにはいられなかった。

近年、『青い芽』を調査し、整理研究に尽力されているのは、学芸員の西浦直子さん。丁寧に版画制作の背景を解説したギャラリートークもYouTubeで公開されている。

https://youtu.be/AxWPwurxoeQ

また、2020年8月には、「『青い芽』の中学生たち」と題して、やはり西浦さんが当時の中学生の思いや問題意識をオンラインによるミュージアムトークで解説している。こちらもYouTubeでの視聴が可能となっている。

https://youtu.be/7nWXgBiBGgA

トップ画像:チラシより一部抜粋。全体像は文中の画像参照

[追加 2021年5月31日]

6月1日より事前予約制・定員制により開館します。

詳細はURLをごらんください。

緊急事態宣言期間中の企画展について(PDF:230KB)

緊急事態宣言期間中の来館予約について(PDF:239KB)

___________________

企画展『青い芽』の版画展

―多磨全生園の中学生が彫った「日常」の風景―

国立ハンセン病資料館

2021年3月2日(火)~ 会期末未定

緊急事態宣言発出により5月21日現在臨時休館中、会期延長の予定です。詳細はWEBでご確認をお願いします。

https://www.hansen-dis.jp/03evt/exhibition_20210302

___________________

岡村幸宣(おかむらゆきのり)

原爆の図丸木美術館学芸員・専務理事。1974年東京都生まれ。2001年より原爆の図丸木美術館に学芸員として勤務。丸木位里、丸木俊を中心に、社会と芸術表現の関わりについての研究、展覧会企画などを行う。主な著書に『非核芸術案内―核はどう描かれてきたか』(岩波書店、2013)、『《原爆の図》のある美術館―丸木位里、丸木俊の世界を伝える』(岩波書店、2017)、『未来へ―原爆の図丸木美術館学芸員日誌2011-2016』(新宿書房、2020)などがある。2016年に著書『《原爆の図》全国巡回』(新宿書房、2015)で、平和・協同ジャーナリスト基金奨励賞受賞。