力士の給与-①

こんにちは!あいたかです。

先日、「相撲協会から解雇」というニュースが流れてきました。

解雇?力士は社員なの?そんな疑問について、まめ知識を一筆

相撲の起源

日本でいつ相撲が行われるようになったのかは不明なようです。ただ、日本書紀には紀元前23年に聖徳太子が当麻蹴速(たいまのけはや)と野見宿禰(のみすくね)の天覧試合を行ったと記載があるようなので、約2000年前にはすでに原型があったようですね。

また古事記には、建御雷神(たけみかずちのかみ)と建御名方神(たけみなかたのかみ)の出雲国(島根県)伊那佐浜(現、簸川郡大社町稲佐浜)における力比べの説話があるようです。両者は大国主神の子で、出雲の国譲りとして知られています。この勝負で建御雷神が勝ったことにより、負けた建御名方神は諏訪大社に祭られ、建御雷神は鹿児島神宮に奉祀されたという神話が残っています。

ちなみに、人間の勝負では野見宿禰に軍配が上がったようです。当時のスタイルは今とは異なり、蹴り合いが主だったとか(パンチはNG)。当麻蹴速はこの試合で命を落としてしまったようです(熾烈です。。。)

―垂仁紀七年七月乙亥条― 日本書紀より

七年の秋七月の己巳の朔にして乙亥に、左右奏して言さく、「当麻邑に勇悍の士有り。当麻蹴速と曰ふ。其の為人、力強くして能く角をかき鉤を申ぶ。恒に衆中に語りて曰く、「四方に求むに、やまかんむり豈我が力に比ぶ者有らむや。何とかも強力者に遇ひて、死生を期はず、頓に争力すること得てむ」といふ」とまをす。天皇聞しめして、群卿に詔して曰はく、「朕聞かく、当麻蹴速は天下の力士なりと。若し此に比ぶ人有らむや」とのたまふ。一臣進みて言さく、「臣、聞るに、出雲国に勇士有り。野見宿禰と曰ふ。試に是の人を召して蹴速に当せむと欲ふ」とまをす。即日に、倭直が祖長尾市を遣し、野見宿禰を喚す。是に野見宿禰、出雲より至りしかば、当麻蹴速と野見宿禰とに捔力せしむ。二人相対ひ立ち、各足を挙げ相蹴う。則ち当麻蹴速が脇骨を蹴ゑ折り、亦其の腰を踏み折りて殺す。故、当麻蹴速が地を奪りて悉に野見宿禰に賜ふ。是を以ちて、其の邑に腰折田有る縁なり。野見宿禰は及ち留り仕へまつる。

神事としての相撲

奈良時代から平安時代にかけて「相撲節会(すまいのせちえ)」という宮中行事が7月に行われていたという記録があるようです。農作物の収穫を占う祭礼として、武力の披露の場として、また宴会や社交の場としての機能があったようです。この節会は、射礼や騎射(後に競馬)と並んで「三度節」とも呼ばれていたそうです。

時代の経過と大相撲への発展

蹴り合いをしていた相撲も、時代の経過とともに現在の大相撲の形へと発展していきます。源平合戦で一度廃絶した相撲節会も、鎌倉時代に頼朝様が鶴岡八幡宮で開催した将軍家上覧相撲として復活します。

1.戦国の力士

鎌倉時代から戦国時代にかけて、武士の戦闘訓練としても盛んに行われた相撲ですが、特に信長様の相撲愛好は語られることが多く、上覧相撲を催して勝ち抜いた者を家臣として召し抱えました。本能寺の変の前年まで開催していたようですね。

2.江戸文化と相撲

江戸時代には京都、大阪、江戸を中心に相撲を職業とする人々が現れ、全国で「勧進相撲」(寺社修理の費用寄進の為の相撲)が行われるようになりました。谷風、小野川、雷電の3大強豪力士が出現し、相撲の人気は急速に高まり、今日の大相撲の基礎が確立されました。そして元禄15年(1702)、現在の大相撲の原型ともいえる大阪堀江の阿弥陀池・和光寺境内の興行で寄進を行わない職業的興行大相撲の最初の興行が行われました。

3. 相撲部屋のはじまり

相撲興行が盛んになると、興行を担っていた親方衆(年寄)が相撲協会の前身となる相撲会所を創設。江戸の「江戸相撲会所」は、大名家に仕えていた相撲取りたち(相撲浪人)から成り立ち、各地の相撲集団の監督や対外折衝の役を担うとともに、力士の育成も行い、相撲興行の開催が彼らに独占的に認可されるようになっていったようです。当時はこの相撲会所が今の相撲部屋として力士の育成などにあたっていたのだとか。この頃から「部屋」の制度が存在していたのですね。

-パレスサイドビルHPより-

ちなみに…実はあまり存在を知られていないと思いますが、江戸時代には女相撲が見世物として存在し、男性の視覚障害の方の相撲とともに流行したようです(日本歴史大辞典)

4. 天皇賜杯のはじまり

大正14年4月 東京赤坂・東宮御所において摂政宮殿下(昭和天皇)の誕生日祝賀の為の台覧大相撲が行われ、その際の御下賜金をもとに摂政宮賜杯(優勝賜杯)が作成され、これがはじまりとされています。(当時、昭和天皇は父帝である大正天皇の健康状態悪化により、摂政として政務を代行されていました)

-四季通販より-

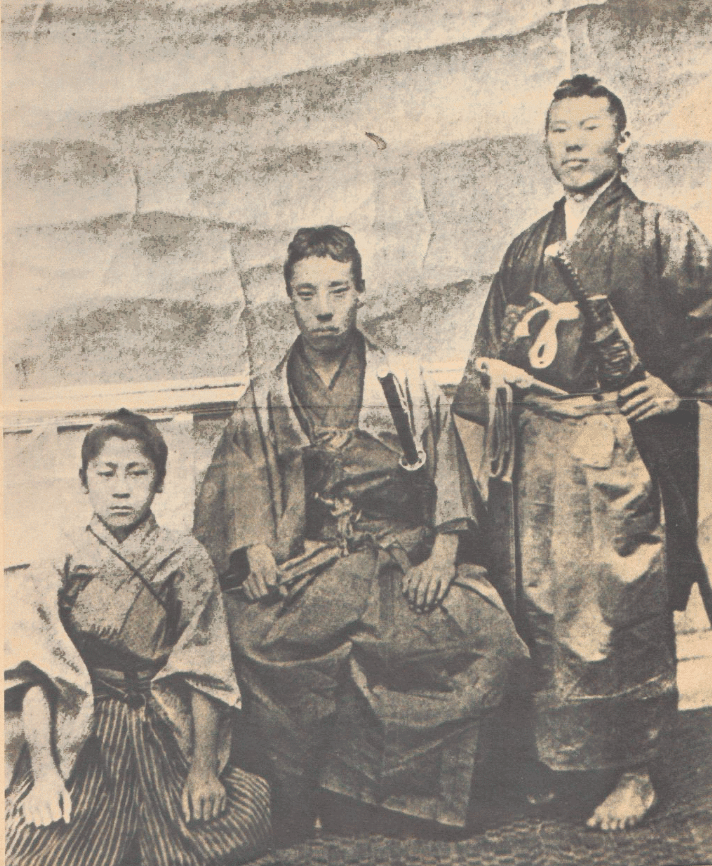

5. 明治維新と力士

明治維新により、日本は幕末の封建制度から近代国家への移行が至上命題となる中で、新政府による裸体禁止令、断髪令、大相撲禁止など、相撲は存亡の危機にみまわれます。しかし、力士隊を率いて戦った伊藤博文達の尽力、御自身自らも相撲をとられた明治天皇の天覧試合の開催や国技館の建築などが追い風となり、相撲は国技としての地位を得ることになります。この頃、相撲部屋では大名家から追い出されてしまった力士たちを育成の為に部屋に預かりますが、稽古場の無い部屋の力士は稽古場のある部屋で稽古をさせてもらうなどの協力関係があり、また部屋の力士が引退して別の部屋を一門の中で興すなど、集団としての一門ができていたのもこの頃のようです。(現在は稽古場の無い部屋は認められていないとのこと)

6. 相撲協会東西対立!

東京・大阪両大角力(大相撲)とで対立していた相撲協会に起こった大木戸森右エ門の横綱問題。大木戸は大坂相撲で幕内最高優勝が10回、うち5回は全勝優勝と無類の強さを誇り、初の公認横綱である若島権四郎に唯一太刀打ちできる力士とされていました。しかしながら1909年、大阪相撲協会が大木戸の横綱昇進を吉田司家に申請したにもかかわらず、許可されませんでした。やむなく大坂相撲協会は独自に横綱免許を与えることで公認横綱としましたが、これが東京との決定的な対立を引き起こすことになりました。

7. 日本相撲協会の発足

大正14年7月 紆余曲折ありながらも、ようやく東京・大阪両大角力(大相撲)協会は解散して大日本相撲協会を結成、12月28日文部省より財団法人大日本相撲協会が認可される。

力尽きたので、本題は次回へ・・・

*このブログの内容はあくまで個人の調査や見解によるものです*

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?