【特集】第26回参院選(2022年)共産党――リベラル左派浮動層の解明

共産党は近年の国政選挙で票を減らし続けており、支持者の高齢化による集票力の低下が指摘されています。確かに10年以上もかけて緩やかに票を減らしてきた公明党などの場合、そうした説明は妥当性を持つといえるでしょう。けれど共産党に関しては、そのような解釈は誤りをおかしていると言えるのです。

次の地図を見て下さい。これは昨年行われた第26回参院選(左)と、民主党政権下の2010年に行われた第22回参院選(右)について、市区町村ごとの絶対得票率を地図にしたものです。

あまりに両者が似ていることに少なからぬ人が驚かれるのではないでしょうか。全国で集計した得票数は、第26回参院選が361万票で、第22回参院選が356万票。それらはわずか5万票あまりしか違いません。つまり現在の共産党の集票力は、全国的に民主党政権下の水準に戻っているのです。(このため今年行われる第20回統一地方選挙の戦略を考える上でも、民主党政権下の第17回統一地方選挙の擁立状況と結果を反省することは意味をもつはずです)

この図1からは、地域的に見て、共産党の基盤が今も変わらず維持されていることがうかがえます。つまり共産党が票を伸ばすときは、この基盤に一定の浮動票が上乗せされた状態になるのであり、直近の国政選挙で票を減らしてきたことは、その上乗せが失われたためであると考えられるのです。

共産党は組織の堅牢さゆえ、毎度の選挙で同水準の票を獲得すると錯覚されがちです。しかし実のところ、上乗せされる浮動票の量は激しく変動してきました。そこで、まずは戦後を通した票の推移をもとに、その変動の様子を振り返ってみましょう。

得票数の歴史を振り返ると

以下に示すのは戦後78年間にわたる共産党の票の推移です。主要な出来事を書き込んだうえで、時期を①~⑧に区切って示しました。

どちらかというと衆院選(図2)よりも参院選(図3)の方が特徴的な個所が見やすいかもしれません。左端から右端にかけて順に説明していきます。

①戦後の民主化

共産党は第22回衆院選(1946年)で初めて国会に議席を確保します。この年はGHQの監修のもと日本で初めて科学的な世論調査が導入され、「わが国の民主主義が敗戦の落とし子なら、世論調査もまた敗戦の落とし子である」と言われました。こうした民主化の機運の中で共産党は力を伸ばし、第24回衆院選(1949年)では35議席を得ています。

このとき得た票は300万票ほどですが、当時の有権者数が4000万人強であることに考えを及ぼせば、それは存在感のある数字だと言うことができます。また、この時期の共産党が党の方針として選挙運動に力を入れていなかったという事情のため、実際の勢力はこれに輪をかけて強いものがありました。アカデミズムの世界などでは、党員でなければ生き残れないと言われていたほどです。

②逆コースとレッドパージ

しかし1950年に朝鮮戦争が勃発すると、日本を共産主義の防波堤にするという方針のもと、「逆コース」の流れが強まっていきます(この「逆」というのは、それまでGHQが進めてきた民主化に逆立するという意味です)。共産党はレッドパージ(赤狩り)によって衆院の全議席を喪失し、各地で4万人以上が職場を追われました。

③自主独立路線と議会主義

やがて共産党はソ連や中国との関係を「自主独立路線」に着地させ、議会主義の方針をとって、大衆運動から選挙で票を拡大することに力点を変更していきます。1967年には東京都知事選挙で推薦した美濃部亮吉が接戦を制し、都政の与党となりました。国政でも一貫して票が伸び、第33回衆院選(1972年)では500万票を上回り38議席を確保します。

④社会党解散まで

1970年代から1990年頃までは、票に関しては大きな変化が起きない時代でした。社会党との距離感は次第に離れていきますが、地方選挙では協力もなされました。労働組合の変質や再編成にかかわる重要な時期でもあるのですが、それはまた別の機会に扱うことにします。

⑤最多得票の時代

55年体制は、米ソの対立が日本政界に投影されたものであったと言うことができます。自民党は長きにわたってアメリカ寄りの代表格を担い、社会党はソ連寄りの代表格を担ってきたのでした。

ですから1991年のソ連の崩壊は55年体制をゆるがします。表向き終結した冷戦は、日本では自民党と社会党の接近をもたらし、ソ連の崩壊からわずか2年半のうちに自社さ連立が結ばれます。やがて自らの足場を失った社会党は衰弱し、1996年に解散に至りました。

けれどそうした状況の中で、自主独立路線をとっていた共産党は打撃をまぬがれます。そして社会党の解体によって行き場を失った左派の票が流れ込むと、第41回衆院選(1996年)では劇的に票を伸ばしました。この時期の票の増加は参院選ではさらに著しく、第18回参院選(1998年)は史上最多得票となっています。

もちろん社会党と共産党は、ともに左派ではありつつも、歴史的には熾烈な対立があった政党です(特に1970年代からの西日本においてそれは顕著でした)。しかしながらそうであっても、あるいはそういったことと関係なく、このように動きうる層が存在するということです。

そこで今、一つの言葉を定義することにしましょう。共産党や、左派に一定の支持層を持つ野党各党にとって、次の概念は重要であるはずです。

リベラル左派浮動層

歴史的には、従来支持していた社会党がなくなり、いちど共産党に流れたが、また離れたような層。現在は社会党の解体から27年が経ち、世代交代が起こっていますが、同様の投票行動をしうる層をさしています。より具体的には次のように規定します。

浮動層(※1)であり、かつ「自民と維新と共産(※2)しか政党がなくなったらどこに投票しますか?」と質問されたら共産を選ぶ人たち。

※1・・・浮動層は、無党派層よりもやや広いものを考えています。どこかの政党の党員であったり、長く支持を続けていたり、毎回同じところに投票している人は「固定層」なので除外すべきですが、短期的に政党を支持している人たちは浮動層に含んでも構いません。少なくともそのつど考えて、投票先を変えうる人たちです。

※2・・・自民を選ぶのは保守浮動層、維新を選ぶのはリベラル右派浮動層と考えます。

⑥民主党政権下

2000年代に行われた多くの選挙は、1970年代から1990年頃まで(④の時期)と近い水準にありました。おそらくリベラル左派浮動層が投票先を民主党に変えていたのでしょう。民主党政権下の第22回参院選(2010年)で見られる落ち込みも興味深く、これは民主党に期待して共産党から投票先を変えた人がいたことがうかがえます。あるいは、右派的な自民党政権のもとでこそ、左派の共産党に票が集まるという面もあるのかもしれません。そうした動きはこの後の第二次安倍政権のときに見られました。

⑦第二次安倍政権以降

第46回衆院選(2012年)で自民党が政権を奪還すると、共産党は第23回参院選(2013年)と第47回衆院選(2014年)でまた大きく票を伸ばしました。この時期、かつて民主党に期待した人たちが行き場を失ったという点は、社会党が解体した後と似た状況です。

また政治的には自民党改憲草案(第二次)の発表や、安倍政権の誕生、解釈改憲、秘密保護法といった流れの中で、共産党に注目が集まった時期でもありました。安倍政権にブレーキをかけるという観点からも、リベラル左派浮動層の投票先は共産党に向かったと考えられそうです。政治が右派的に動くとき、世論が反対にふるまうのはしばしばみられる傾向で、この時期は世論調査でも護憲派の急増が明らかとなっています。ですから安倍政権下では、共産党は闘いやすかったというのもあながち間違いではないのでしょう。

図3では、野党共闘が行われた第24回参院選(2016年)にはじめて比例票が選挙区を上回っていることがわかります。参院の全一人区で野党共闘をしたため、擁立した候補者が減ったのですから、選挙区の票が減るのは必然です。しかしそれにもかかわらず比例票が伸びたことからは、「候補者をおろしてくれた共産党に比例では入れよう」という心理が、他党の支持者や無党派層に働いたことが示唆されます。これはいわば、公明支持者が選挙区で自民党に入れる(供与)代わりに、一部の自民支持者から比例票をもらう(逆供与)という、供与と逆供与の関係に似たものといえるかもしれません。

⑧直近の国政選挙

図2の⑧からは、第49回衆院選(2021年)で小選挙区の票を大きく減らしていることが分かりますが、これもまた野党共闘で候補者をおろしたためなので必然といえます。問題なのは、野党共闘をしてもなお比例票が減少していることの方で、供与・逆供与が機能しなかったことが示唆されます。参院選では、360万票という過去30年の最低ラインに接しました。

また、もし安倍政権下で共産党が闘いやすかったのであるならば、第26回参院選(2022年)まで右派色をおさえていた岸田政権下では、共産党はやりにくかった面があるはずです。

政党支持率で⑦⑧の時期を検討する

さて、第二次安倍政権以降の10年は、詳細な支持率の検討が可能な期間です。次に共産党の支持拡大がどのように起きたのかを見てみましょう。図4は、10年間の各社世論調査の平均です。

(各社世論調査の政党支持率について、固有の偏りを補正した後に平均をとっています)

第23回参院選(2013年)と第47回衆院選(2014年)で支持率が上がっていることがわかりますが、これは選挙ブーストです。

選挙ブースト

定義は「国政選挙の公示から投開票に前後して政党支持率が急上昇する現象」です。これは、普段は無党派層である人たちが、選挙運動や報道をうけて各党の支持へと分解していくことを意味しています。ですから各党の選挙ブーストの大きさを合わせると、同期間の無党派層の減少幅に等しくなります。この現象は国政選挙では普遍的に見られますが、地方選挙ではほとんど見られません。

この選挙ブーストという現象を指摘した際、「それは支持層の変化というより、世論調査の回答者の意識が普段と選挙時で違っているだけなのではないか」とか、「選挙が近づくと、支持政党ではなく投票先を答える人がいるためではないか」といった批判が、数人の政治学者からなされました。

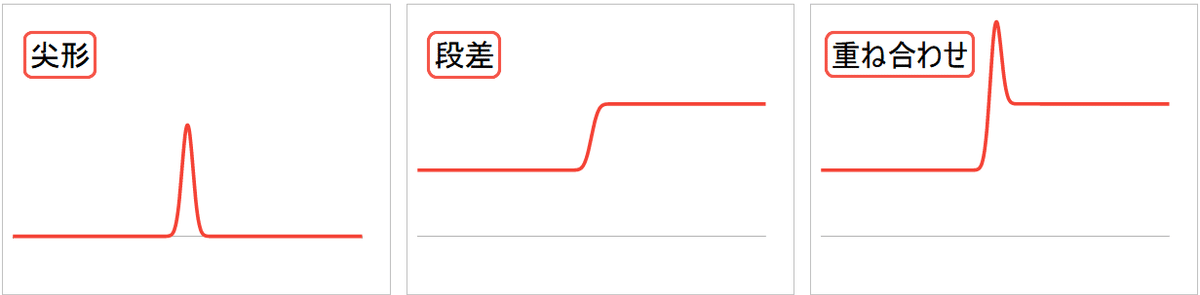

しかし図4からは、選挙時に拡大した支持が選挙後も段差となって残っている場合があることが明らかです。一般に選挙ブーストは、次の図のように「尖形」と「段差」の重ね合わせとしてとらえることができます。

尖形成分は、一時的な注目や熱狂、あるいは世論調査の回答者の意識変化といったことで説明されるかもしれません。しかし段差成分は、選挙後も長期にわたって残ることから、議員数の増加や、議員の支持者の増加といった形で、選挙時の支持が固まったものです。

政党の性格や、その時々の選挙運動のやり方によって、尖形成分と段差成分は特定の比をもちます。尖形成分の大きな例として、日本維新の会の支持率を図6に示しましたが、こうした選挙ブーストはポピュリズム的な手法が取られるときの特徴です。

(各社世論調査の政党支持率について、固有の偏りを補正した後に平均をとっています。

日本維新の会、維新の党、おおさか維新の会を続けて描いています)

こうしたグラフが意味するのは、「固定層」といえる部分はあっても、それに乗る大きな「浮動層」があり、全体としての支持率(支持層)は激しく動くということです。

変化と変動

この「固定層」と「浮動層」に踏み込んでみましょう。

共産党の票の減少を支持者の高齢化によって説明するのは、次の図の矢印で書いた傾向に関しては妥当性があるかもしれません。それは1980年以降の長期的傾向であり、傾きは-3万票/年程度です。

これを固定層の変化と言うことはできるかもしれません。

けれども直近数年間の票の減少をそれで説明するのは誤りと言えるでしょう。そこには全く別の、はるかに大きな原因があるはずで、むしろリベラル左派浮動層の変動ととらえるべきなのです。

変化と変動

変化(change)は、「変わってしまって、もう取り返しがつかないような長期的傾向」で、変動(variation)は「そういう時もあれば、こういう時もあるというような一時的傾向」です。昔、教わったIPCCの先生がしょっちゅうぼやいていましたが、地球温暖化などのclimate changeは「気候変化」と訳すべきで、「気候変動」とするのは誤訳です。地球温暖化は取り返しのつかない長期的な傾向です。他方で、その中で熱い年や寒い年などの一時的なばらつきがあり、「今年は暖冬だな」「今年は寒いな」と言ったりします。その一時的なものが本来の気候変動で、英語ではきちんとclimate variationとして区別します。

共産党に固い基盤の票があることは図1で見てきました。その固定層は高齢化などによってゆるやかに変化していると言えます。しかし共産党にはその上に積まれるリベラル左派浮動層があり、その票は激しく変動してきたといえるのです。

いま共産党が票を失っている主たる要因はその変動です。2012年12月に右派的な安倍政権が発足し、特定秘密保護法や集団的自衛権行使容認の閣議決定が次々行われていくなかで、それに危機感を持ったリベラル左派浮動層は共産党に投票したのでした。安倍政権下は共産党が支持を伸ばしやすい状況であり、その反面、右派色をおさえた岸田政権のもとで行われた第49回衆院選(2021年)と第26回参院選(2022年)は、共産党はやりにくかったと言えるかもしれません。

しかしその後の岸田政権のやりかたは、解釈改憲の時の安倍政権と重なります。敵基地攻撃能力を明記した安保三文書の閣議決定は、臨時国会が終わった後でなされました。それを今度の通常国会でどのように焦点化するかということは、野党全体の存在意義にも関わる問題です。そこで共産党に対するリベラル左派浮動層の期待はまた大きく動きうるはずです。

以上で基本的な議論は完結しました。以下では、「野党第一党と共産党の相補関係(一方が伸びれば他方が削れる)」というデリケートな問題を含め、最新の情勢を論じます。また45年にわたる共産党の絶対得票率の分布を地図化し、アニメーションで示しました。各回の分布の解説も行います。

「みちしるべ」では、膨大なデータ分析をもとに、日本社会の展望を模索しています。過去記事も読めますので、よければぜひ覗いて見てください。