【そのやり方合ってます?】ストレッチしても体が柔らかくならない人のための効果を高める7つのポイント

こんにちは、みのっちです。

今回は「柔軟性を高めるポイント」です。

大人になると体はどんどん硬くなります。

理由は色々ありますが、大きなことでいえば「体のケアをしなくなったこと」でしょう。

しかし、ストレッチをしっかりやって人もいます。

でも、

「ストレッチをやってるが全然柔らかくならん」

こういう悩みを抱えてる方も多いはず。

ちゃんとやってるのに効果出ないと辛いですよね。

今回は、こういうお悩みを解決していくため、ストレッチで効果を高めるためのポイントを7つご紹介いたします。

✏️1種目のストレッチ時間は30秒以上

(経験上では50〜60秒)

1つの種目にかけるストレッチ時間は、約20~30秒といわれています。

それは、筋肉は急には柔らかくならないからです。

人間でいうならば、最初はガードが固いといった感じでしょう。

人間も最初はガードが固くても、時間が経てば少しずつ心を開いていくもの。

筋肉も、だいたい平均して30秒ほどキープしてあげると、少しずつ緩んできます。

しかし、

あくまで経験上の話ですが、実際ストレッチしてみると、やはり30秒は短いという印象があります。

これは、私が今までに柔軟性を出すためのストレッチ指導や自分がストレッチを実践してきた印象です。

なので、実際には50~60秒はキープしていただきたいです。

✏️ストレッチはなるべく毎日しよう

(少なくても週3回)

ストレッチで効果を上げるには、できれば毎日、最低でも週3~4回は欲しいですね。

1日のストレッチ回数としては、1回でもOKです。2回も3回もできるならなお良し。

ポイントは、「なるべく回数(頻度)を多くする」ということです。

これ、めちゃくちゃ大事な要素です。

大事なので、もう一回言いますよ。

柔軟性を高めたければ「なるべく頻度を多く」して下さい。

じゃあ、

月~水で1日2回ストレッチしたらOKなのか?→これも微妙です。

残りの木~日が4日もあるので、4日も間を空けたらおそらくプラマイゼロでしょう。

平均的には、1日置き、間が空いても中2日くらいにしておきましょう。

でも理想は、何度も言いますが「毎日」ですよ。

間が空けば空くほど、効果は低くなると思っていて下さい。

勉強や筋トレなどと同じです。

時間が経つほど、筋肉も柔軟性を忘れていくんです。

✏️伸ばしてる筋肉を意識してみよう

効果が感じにくい方は、狙った筋肉がしっかり伸びてるかを意識しながらストレッチをしてみよう。

柔らかくて伸びないのは少しコツがいりますが、硬いのに伸び感がないのはおそらくしっかり伸ばせていません。

もう少し強めに伸ばすか、やり方自体が間違っているかでしょう。

人の体は作りがそれぞれなので、勉強通りにしてるけど伸び感がない場合は、伸ばしてる部位の角度をずらしてみるのもポイント。

90°といわれてるのを80°にしてみたり、という感じですね。

人の体はみんな違うので、微調整はめっちゃ大事ですよ。

自分なりに伸びやすい角度を見つけましょう。

少しの差で、伸び方が変わってくる場合もよくありますよ。

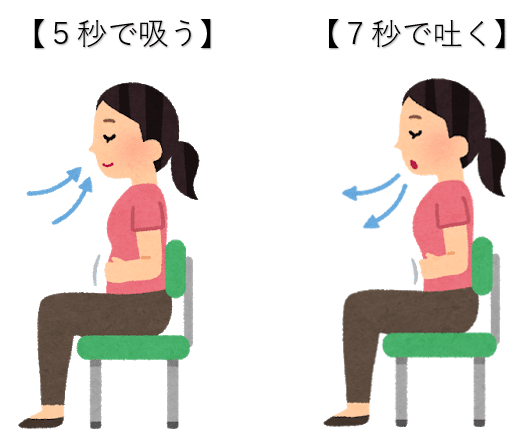

✏️呼吸はゆっくりと行おう

(目安は、7秒で吐いて、5秒で吸う)

呼吸は絶対に止めないように気を付けましょう。

体が硬い人はストレッチをすると、「気持ちいい」より「痛い」が勝つと思います。

痛いなーと思うことに意識がいくので、ついつい歯を食いしばって息が止まります。

こうなると「逆に力が入る」という現象が起きます。

やってる行為はストレッチ(筋肉を伸ばす)なのに、体の内部は力が入ってる(筋肉が縮んでる)。

全く真逆の生理反応が起きるわけです。

その反面、

呼吸をゆっくりすることによって、リラックス効果が得られ、力が入ってしまう状態を抑えることができます。

そして、リラックスできると副交感神経が優位に働き、さらに筋肉が緩みやすい状態を作り出します。

呼吸の目安は「7秒で吐いて、5秒で吸う」です。

正直なとこ、

吸うの何秒、吐くの何秒、とかは人によって肺活量も違うため、きっちり決める必要はありません。

「7秒と言われたからやったけど、苦しくなって息が荒くなる...」

これだと意味ありませんよね。

前述した、"リラックスする"ができず、苦しいので力が入ります。

秒数はあくまで目安とし、苦しくない範囲で「ゆっくり」「長く」を心掛けて下さい。

鼻と口での呼吸は、鼻から吸って→口から吐く、の方が力が抜けやすいです。

これも同じく、鼻呼吸がしにくい人は、口呼吸で構いません。

口だと大量の空気を出入りでき、力が入りやすいので、「細く」「長い」呼吸を心掛けましょう。

✏️反動はつけずに、ゆっくりと伸ばそう

反動をつけたり、急激に筋肉を伸ばしたりすると、筋紡錘(筋肉が切れないように感知するセンサー)が働く。

筋紡錘が働くと、筋肉を縮めようとする命令が出て(伸張反射が起きる)、筋肉を伸ばすどころか逆に筋肉が縮んでいくという現象が起きます。

筋紡錘については前回の記事を見て下さい。

→こちらから

つまり、効果が出ないどころか、逆効果です。

(あえて反動をつける方法はありますが、ここでは割愛します)

この筋紡錘のセンサーを出さないためには、「ゆっくと」「じわぁ~っと」伸ばして下さい。

そうすれば、徐々に筋肉は安心して緩み始めます。

じぃっとしてるのは苦しいかもですが、我慢できる範囲から行いましょう。

✏️ストレッチの強度はややきつめに

(我慢できる程度で)

ストレッチを行う際の強度は、「ややきつめ」を意識してみよう。

筋肉の長さも硬さも人それぞれなので、一概に「これ!」という目印はないですが、

感覚的には「これちょっと痛いなぁ~でもまだ我慢できるかぁ~...」がおススメです。

ストレッチを行う際、硬い人は痛いところでキープするのが辛いですよね。

だから、わりと安全圏のところでキープしてストレッチを行ってしまいます。

最初は、まずストレッチ習慣を作るために、無理なく気楽にということで安全圏キープ(ちょっと伸びるな~)で大丈夫かと思います。

でも、何週間や何ヶ月も実施していくと、

「こんなに頑張ってるのに全然柔らかくならない...」

と思うようになってきて、諦めるか飽きてきちゃいます。

この原因は、

実際やってることが"初期に習慣をつけるための安全圏キープ"をずっとやっているからです。

気楽な安全圏キープでは効果としてはかなり弱く、効果を出せたとしてもかなりの長期間を要します。

でも思考としては効果を求めてる。ギャップがありますよね。

50m走をスキップしてるのに、「なんで7秒台で走れないの?」と悩んでるようなものです。

なので、

ストレッチ習慣ができて、さらなる効果を求めるならば「安全圏キープ」を卒業して下さい。

そして、

「ややきつめ」で、感覚的には「これちょっと痛いなぁ~でもまだ我慢できるかぁ~...」の強度で行ってみて下さい。

【!注意!】

ややきつめがおススメですが、無茶苦茶にやりすぎると筋肉を傷つけてしまい、本当に痛みに変わります。

あくまで「我慢できる程度」もしくは「イタ気持ちい程度」でお願いします。

✏️ストレッチをする時間帯は朝と夜

(そして、起床時とお風呂あがりに)

時間に余裕があり、可能であれば"朝と夜の両方"した方がいいです。

スポーツ選手のウォーミングアップとクールダウンのイメージと同じで、朝はこれから一日が始まる準備体操として行い、夜は一日の疲れを癒すために行うことが理想です。

朝の起床時は体が固まってるものなので、朝に体の痛みをよく感じる場合は、起床時に布団やベットでストレッチをしてから活動する方がいいでしょう。

よく、「お風呂あがりにした方がいい」とか言われたりしますよね。

正直なところ、別にいつやってもいいですよ。

お風呂あがりは、体が温まっていて筋肉が柔らかくなり、ストレッチがしやすくなります。

ストレッチがしやすいということは、いつもより大きくストレッチをできてることになります。

そう言った意味では効果を感じれてモチベーションにはなるかもしれません。

しかし、

翌日には元通りになっていることが多いため、特にこだわりすぎる必要はないかと思います。

でも、

継続することが大事になるので、「お風呂あがりにやる!」と決めてると、ルーティンになりやすいです。

そういった点では大きなメリットにはなりますね。

✏️さいごに

今回は、ストレッチを継続しているがなかなか体が柔らかくならない、という方に向けてお伝えしました。

でもこれは、今からストレッチを始める初心者の方にとっても大事な知識となります。

なるべく多くの方が、ストレッチの効果を実感でき、自分の理想とする柔軟性を得らるようになってほしいですからね。

私のYouTubeでもストレッチ方法を配信してるので、是非参考にしてみて下さい。

少なからず効果が出ると、モチベーションも上がりますからね。

前述したポイントで心当たりがあれば、是非今日から実践していただき、さらに習慣化して継続をしてみて下さい。

そして、もっと勉強してみたい方には、是非こちらの本がオススメ!

YouTubeでも大人気の先生の本です。

柔軟性について勉強になり、初心者にもすごくわかりやすい内容と方法になっています。

一冊持っていても損はないので、専門家の情報をインプットし、さらに勉強して柔軟性を手に入れていきましょう!

以上、みのっちでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?