"解法知識"で差が付く平面図形4問(6年生向け)

今回は入試直前の6年生向けに、解法を知っているかどうかで差が付きやすい、言い換えれば一度経験しておきたい平面図形問題4問(主に『直角三角形の相似や面積比に関する問題』かつシンプルな条件設定の問題)を、みんなの算数オンラインの過去問データベースして取り上げます。

解説はそれぞれみんなの算数オンラインのリンクを参照してください。※解説の参照には会員登録(無料)が必要です。

① 高輪中学校2012

⇒ 解説はこちらから

とても単純な図形ですが、見慣れたようで見慣れない図形ではないでしょうか。全体の直角三角形と中の2つの直角三角形はもちろん相似ですね。図から感覚的に数値をあてはめると解けたりしますが、本質はそういうことではありません。比(比例式)を活用して解く方法を理解しておきましょう。

② 慶應義塾中等部2010

⇒ 解説はこちらから

さきほどの高輪2012の問題とほぼ同様の解法になります。セットで解いておくといいですね。このタイプは高輪よりも頻出です。直角三角形の中に垂線を引いてできる相似な三角形に着目するのは中学受験では定番解法になります。全体の直角三角形ABCと直角三角形HBAと直角三角形HACは相似ですね。わかりますか。角度を○や●の記号で考えて下さい。

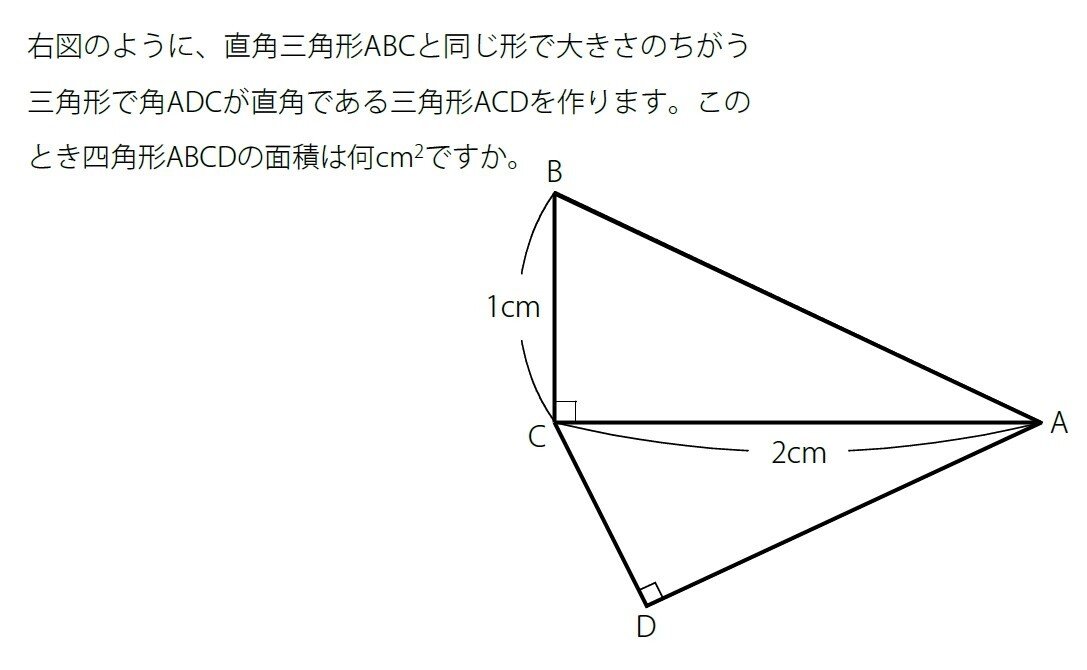

③ 甲陽学院中学校2013

⇒ 解説はこちらから

こちらも直角三角形の相似に関する問題です。

△ACDの面積をどのように導くか。直角三角形の直角の頂点Cから斜辺ABに垂線を引いて2つの相似な直角三角形に分ける。こういう補助線は定番です。

④ 開智中学校(先端A)2020

⇒ 解説はこちらから

直角三角形ではありますが、これまでの問題とはタイプが異なります。

結果として「角の二等分線の定理」から、BD:DC=AB:AC=3:5 となりますが、「なぜ角の二等分線の定理が成り立つのか」を説明できるようにしておいて下さい。丸覚えが通用するのは大問の(1)までです。知識とその裏付け(本質的な理解)が重要ですね。

以上となります。

ありがとうございました。

みんなの算数オンラインは受験生の皆様を応援しています☆

みんなの算数オンライン) では受験算数の入門から最難関レベルまで、家庭学習を強力にサポートする多くのコンテンツを扱っております。ぜひご覧下さい。

※スマホ対応ですが、フルに機能を活用して頂くためにパソコンでの閲覧を推奨しております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?