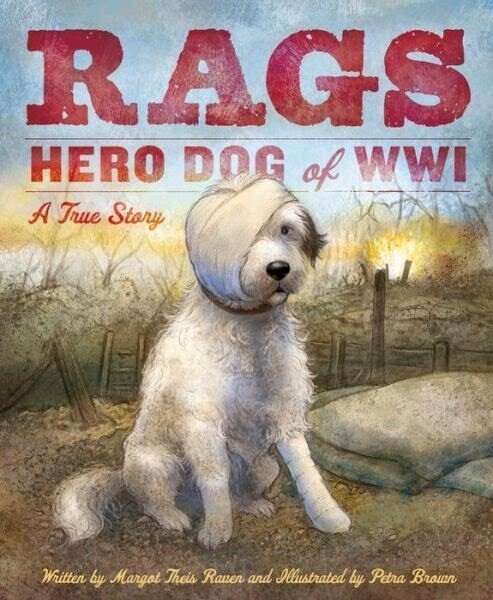

朗読中にすすり泣き・・・!西洋版忠犬ハチ公、 RAGS -Hero Dog of WWⅠ-

はじめに、この本は実話に基づいて書かれています。

息子の読書の宿題に付き合って

一緒にこの話を読んでいたら、タイトル通り、

息子の手前こらえようと思っていたのに

溢れる涙を止められませんでした。

息子は、どんなに感動的な物語でも

本を読んで泣いたことはなく

まだ本の内容と自分の心がリンクするほど

理解力が成熟していないようです。

「ちょっと、マミー、泣かないで!!」

と、私の涙を見て息子はびっくりしていました。

*画像をクリックすると、アマゾンのこの本のページに飛びます。

絵本の内容をYouTubeで全文朗読していたり、

学校の配布物として、プリントアウトされたものを

生徒に配ったりしているので

こういう、学校関係で出回ってる本って

著作権フリーなのかな?と思って

だったら自由に翻訳文を載せてもいいよね、

と思ったのですが

やっぱり、法に触れてる可能性は否めないし

著者への敬意も込めて、全文翻訳掲載は取り下げました。

そこで、今回は、本の紹介を兼ねて、

本に登場する犬を擬人化して、私なりの観点で

ざっくりとストーリーをお伝えしたいと思います。

全文をそのまま翻訳したわけではなく、

犬の気持ちに焦点を当てて、勝手に回想を付け加えたり、

状況の詳細は省略しているので

ぜひオリジナルを読んでみて下さい。

日本語訳は出版されていないようですが

全体像を把握しておくと

たとえ英文でも内容がつかみやすくなるし

小学生向けの文体なので、読みやすいと思います。

◇◇◇◇◇

RAGS / Hero Dog of WWⅠ

ラグス / 第一次世界大戦中の英雄犬

僕がドノバンと出会ったのは、とあるパリの街角の路地裏。

僕は、飼い主のいない、ただの雑種の

みすぼらしい野良犬だ。

生まれたときから孤独で、家族も友達もいない。

パリの路地裏をさまよって、カフェのゴミをあさって

店長に怒鳴られながら

なんとかここまで生き抜いてきた。

ある日、街にサイレンが鳴り響いて空襲警報が発令され

街からは人も明かりも消え

僕は、空き家の戸口に身を隠していた。

その時、突然足を踏まれたんだ。

いてっ・・・と思い顔を上げると、

ある男がマッチで火を灯して、僕の方を見入っている。

ちょっと心配そうな顔をして、僕に何か言っている。

それが、僕がドノバンに出会った最初の瞬間だ。

僕は、ドノバンに抱き上げられた。

そんなことをされたのは、生まれて初めてだ。

初めて感じる、人からのぬくもり。

なんとも言えない心地よさだった。

その時、警察らしき人物が現われた。

ドノバンに向かって何か言っている。

なんだかちょっと、やばそうな雰囲気だ。

どうやらドノバンは、

フランスに駐在しているアメリカ軍の軍人で、

外出証明を持たずに街をうろついていたらしい。

彼は、僕をだしにして、うまい言い訳を考えついた。

僕は、軍のマスコット犬で、基地から逃げ出した僕を

ドノバンが慌てて飛び出して

街まで探しに出てきた、というストーリーだ。

とっさの言い訳にしては、なかなかうまいじゃないか。

その警察官は、僕がまるでボロ布 (Rags) にしか見えない、と言い

でもドノバンは更に話を続けて、

警察官は納得したみたいだった。

そこから、僕の名前は「Rags (ラグス)」になった。

ドノバンは、僕を連れて米軍基地に戻った。

すぐにドノバンは、司令官に呼び出された。

僕はただ彼にくっついて、その場に座っていた。

彼は昇進し、戦場へと移動することになった。

僕を連れて行くことにもOKが出たようだ。

僕らは一緒にトラックに乗って、パリの街を出た。

ドノバンは、僕の頭をくしゃくしゃに撫で、

愛しそうに僕の名前を呼んだ。

「ラグス、お前はいい奴だ」って。

抱き上げられたのも、名前をつけてもらったのも

「いい奴だ」って言ってもらえたのも

みんな、生まれて初めての経験だった。

僕は兵士たちの近くで一緒に過ごした。

ドノバンは僕を戦場に連れて行こうとしなかった。

でも僕は、ドノバンが出かけた後

窓から飛び出して彼の後を追いかけ

キャンプで、ドノバンが戻るのを待った。

ドノバンが戻ったとき、僕はただ彼の姿を見て嬉しくて

思わず僕の濡れた鼻を、彼の体に押し付けた。

その日から僕は、ドノバンの番犬になったんだ。

僕は、歩兵隊と一緒に働いた。

彼らの役に立つような、色んな仕事を見つけ出した。

僕は一人ぼっちで、怒鳴られ、石を投げつけられながら

ずっと、役立たずの厄介者扱いされながら

パリの路地裏で生き抜いてきたんだ。

ドノバンが一緒だったら、僕は戦場なんて恐くない。

ドノバンや兵士たちの役に立てるなら、何だってやるさ。

僕は、戦場のトレンチ (防空壕のような溝または堀) から

ねずみを追い出し、兵士の食べ物や寝床を守った。

僕の耳の良さを活かして

砲弾の音を誰よりも早く聞き分け、知らせた。

危険を察知したら、すぐに地面に身をかがめて

兵士たちにもそうしろと合図を送った。

僕は、外で、泥の中を転げまわるのが大好きだった。

「敬礼」の身振りだって覚えたのさ。

兵士たちのポーズがかっこよくて、

真似したくなったんだ。

ある時、将兵が通りかかったとき、

前足を顔の前に持って行って敬礼してみたら

彼は丁寧に敬礼を返してくれたよ!

ドノバンは信号係だったので、電話線を地中に引いて

軍の後方部隊と連絡が取り合えるようにした。

僕は、電話線を嗅ぎ分けることができたから

線の破損を見つけ出す助けになれた。

僕は、メッセンジャーの役割も担った。

メッセージが書かれた紙切れを首輪に挟まれ

「探しに行け!」と命令されたら、

銃声のする方角へ行って、

部隊の誰かがそのメッセージを取りに来るまで待つんだ。

これは、僕が任された任務の中で、一番危険な仕事だった。

ドノバンは、僕用のガスマスクまで用意してくれた。

戦場に撒かれる毒ガスから身を守るためだったのだが、

その時の僕には理由がわからなかった。

僕は息苦しくて不快で、マスクが嫌いだった。

着けられたマスクを外そうとすると、

ドノバンが僕に語りかけてきた。

その声は、まるで日向ぼっこして昼寝している時のように

僕を落ち着かせてくれた。

僕のことがニュースになって、だんだん人々に広まった。

敵の足に噛み付いてドノバンを守ったこと

どんな状況でも諦めずに闘ったことなどが。

一人ぼっちで役立たずの、ただの野良犬だった僕が、

「伝説の勇士の犬」

と呼ばれるようになった。

だんだん、’戦火は激しさを増して行った。

ある日、戦場に毒ガスが大量に散布され

何人かの兵士が囚われてしまった。

ドノバンは、彼自身と僕にガスマスクをしっかりと装着させ、

メッセージの紙切れを僕の首輪に挟んだ。

そこには、後方部隊宛に

囚われた兵士たちの救出のために

どこを爆破すればいいのかが書かれていた。

ドノバンは、心配そうな口調で僕に、

「探しに行け!」と命令した。

近くで大爆発が起こり、僕は走って戻った。

金属片が、大雨のように僕に降りかかってきた。

僕は、前足、片耳、片目に傷を負った。

その時ドノバンは地面に投げ打たれ、

ガスマスクは壊れて外れてしまった。

僕のマスクも外れた。

ドノバンは足を負傷した。

僕らは大きな痛みと疲労を抱えて

足を引きずりながら

絶大な苦労と共に、後方部隊の方へ向かった。

その時また、爆撃があった。

僕はひっくり返って、地面に叩きつけられた。

ある兵士が、僕と共に、託されたメッセージを見つけてくれた。

怪我を負ったドノバンは、野戦病院へ運ばれた。

彼は僕の名前を呼んで、僕を見つけようとしてくれた。

そして、大砲の砲撃の、爆発音が響いた。

囚われた兵士たちを救出するために、

後方部隊が放ったものだ。

僕は、ドノバンの顔を見上げた。

「やったな!」

ドノバンの笑顔が、僕の上にこぼれ落ちた。

「お前は彼らを救ったんだ!」

野戦病院で、僕は怪我の手当をしてもらった。

僕の前足は縫われ、片目が失明、片耳の聴覚喪失。

でも、僕は、ドノバンと共に生き延びた。

ドノバンは、傷の手当のために、

船でアメリカに戻ることになった。

一緒に乗船するドノバンの友人が、

僕をコートの中に隠して、一緒に連れて行ってくれた。

僕は、大西洋を見つめながら

パリの街角で孤独に過ごした日々と

ドノバンと一緒に戦場で過ごした日々の

数々の情景を思い出していた。

僕は、基地内の消防署に住むことになった。

でも僕は、日中は毎日ドノバンと一緒にいた。

毎朝、病院の正面玄関の前に座って

誰かが中に入れてくれるのを待つんだ。

そして、僕は、夕暮れ時まで

ドノバンのベッドに一緒に横たわって過ごした。

ある日ドノバンは、僕を抱きしめて、

「ラグス、お前はいい奴だ」

って僕に言った。

僕は、いつものように、僕の濡れた鼻を彼に押し付けた。

ドノバンの咳はひどくなり、容態は悪化していった。

僕はただドノバンの手を舐めて、せめてもの慰めを伝えた

翌朝、僕はドノバンの姿を見つけられず、半狂乱になった。

僕は、病院中のベッドを探し回った。

心配で疲れ果てた末、正面玄関に行ってみると

ある軍医の先生が、僕に語りかけた。

ドノバンは集中治療室に移されたらしい。

明日には戻るから大丈夫、って伝えてくれた。

僕は病院を出た。

そして、ドノバンは、その日の夜に息を引き取った。

その翌日、あの軍医の先生が、

かつてドノバンがいた、空になったベッドに

僕を連れて行った。

僕は、ドノバンがいなくなったベッドに横たわった。

彼の、温かい懐かしい香りが

まだシーツに残っている。

その香りから、ドノバンが最後の日を

どんな風に過ごしたのかが伝わってくる。

彼は、あの、西の空に輝く日差しの中に

休息しに行ったのだ。

僕は、その病院に行くことは、二度となかった。

もうドノバンは、そこにはいない。

僕の大切な親友は

今は、僕の胸の内で生きている。

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

あなたの毎日が、あたたかな光に包まれて

良い氣に満ちて過ごせますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?