新しいマインドフルネス認知療法(MBCT-L)を受講して【後編】

練習に失敗は無い、の意味とは? ー 意図と態度

前回はMBCT-Lはどのようなプログラムであるかということについて述べました。

今回は、主観的な体験についてレポートします。

今回は、イギリス、スペイン、中国、香港、オランダ、ドイツ、日本と様々なところから参加者がありました。普通であればこのようなコースを受ける機会は殆どないのですが、オンライン会議システムの活用が進んだことにより、国内外のプログラムに参加しやすくなって点はとてもラッキーでした。

クラスは英語で行われたため言葉の壁がありましたが、Liz先生の英語は発音が比較的聞きやすかったのも救いでした。すべての言葉を理解できたわけではないため苦労しましたが、それも含めて楽しむことが出来ました。

さて、練習における学びについて、印象に残ったのは、態度と意図に関することです。

私は、これまで、瞑想の練習をするたびに、あるところを堂々巡りしていました。

それは、ある音源(例えば30分)の中で、どれだけの時間と強度で集中したか、意識を保てたかが練習の良し悪しを判断する基準である、という考え方です。このような考え方をすると、例えば、30分の瞑想のうち、5分はガイドの声についていけて25分は気がそれていた、という場合、それは失敗した練習である、という判断になります。

本来、マインドフルネスは、例えば「集中する」という何か特定の状態を達成するものではなく、「あるがままに見る、ある」という状態にとどまる練習といえます。

上記のように、5分しか集中できなかった、もしくは30分フルに集中できた、という比較ではなく、そのいずれであっても、それらはすでに生じた体験であり、そのことに気づくことが大事なことです。

言い換えると、5分⇔30分で評価することから、ありのままの状態を受け入れることにシフトチェンジするということです。

そのことは知識としては理解したるもりになり、また練習の中で感覚的にそれを体験した経験があったとしても、練習や日常生活の中では、その気付きは容易に失われます。これは何度も繰り返し練習をすることで、体験的に理解していくものだろうと思います。

その中で、今回の8週間コースでも、ホームプラクティスを行い、考え、本を読み、先生に質問し、おぼろげながら見えてきたことは、大事なことは意図と態度であるということです。

座る瞑想が一番わかり易いのですが、気がそれたとき、それに気がついた瞬間の態度を大事にしようということです。気がそれたら、その事に気づき、注意を呼吸に戻そうとする態度です。

皆さんがMBSRがやMBCTのコースに参加されたときに配布されるテキストであれば、どれにもこのようなことが書かれているでしょう。考え自体はシンプルなものです。

注意がそれることは自分ではコントロールできません。その時の体調、外部環境、心の状態により、大きく左右されます。心配事がある一日を送った場合は、いつもより気がそれるかもしれません。それは瞑想中に力づくで修正できるようなものでもないのです。

そうしたときに、コントロールできない瞑想の中で、自分に出来ることは、意図を新たにし、態度に重点を置くということです。

始めるときに、意図を新たにする。これが気づきを保ち続ける後押しをしてくれるでしょう(心の底で)。

そして、態度。気づきがそれたことに気づいたときに、「ああ、だめだ」と思うか、「コントロールできることに集中しよう、力が育つには時間がかかる」という態度を取るか。

その態度については、Jon Kabat Zinn博士の、7つの態度が参考になるでしょう(これについては機会を改めて書きたいと思います)。

今回、コースの最後に、一番好きな練習はなんでしたか?と問いかけられました。

日常生活に気づきを持ち込むという点で、私はマインドフルムーブメントから学ぶものがあると思っているのですが、今回、気がそれることによって先のような気づきを得たという点で、座る瞑想に対する「評価」が変化したのでした。

なぜ何度も8週間プログラムを受けるのか?

私は、8週間プログラムを受けたのは今回が初めてではありません。

過去に、MBCT-D(マインドフルネス認知療法)、MBSR(マインドフルネスストレス低減法)、MBCL(マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング)を複数回受講したことがあります。今回のMBCT-L(新しいマインドフルネス認知療法)に受講者として参加したのは初めてで(教える方のトレーニングは受けたことがある)、カリキュラムの違いにより新しい学びがあったということはあるのですが、それより大きいことは、自らの学びのステージに応じて、この手のプログラムからは新たに得られるものがあるということです。

この8週間プログラムは、ある目的を達成するためのものであると同時に、Jon Kabat Zinn博士の言葉をお借りすると、自らをチューニングするために取り組むものであるというのが私の考えです(もっというと、ただある、ということを学ぶ)。

MBSRの開発者であるJon Kabat Zinn博士は、講演のなかで、「楽器をチューニングするように」毎朝練習をされている旨お話されています。

8週間コースを通じて、私達には認知の変化が生じ、それは多くの人にとって、時に驚くような体験にもなるでしょう。それにより、日常生活におけるストレスの低減や、人間関係の改善といった効果が見られることがあります。

同時に、マインドフルネスはただそれだけのものではないということです。

マインドフルネスの実践は自転車に乗るようなもの

私は、マインドフルネスの学びや実践は、自転車に乗るようなものであると考えています。

目的地に行くために自転車に乗り、止まるとバランスを保つことが出来ません。ただ、一度立ち止まっても、足をついて、そして準備ができればまた漕ぎ出すことが出来ます。そうして、常に、気づきを「再生産」して行く心的な活動であると感じています。

そうすると、常に漕ぎ続けなければ行けない辛さがあるかというと、それは必ずしもそうではありません(お寺の修行のようなスタイルは別として)。心地よいペースで自転車を漕いでいるときは、ある方向に向かっていながら、自転車のペダルを踏む感覚、風の感覚、写りゆく景色、得も言われぬただ漕いでいるという感覚があります。

そのような感覚だと言えば、必ずしも、マインドフルネスの練習を継続していくことが大変で辛いことではない、ということには賛成していただけるかもしれません(練習する時間を確保するといった悩みは誰しもありますが)。

マインドフルネスのクラスは治療ではありません。講師のファシリテートのもと、その場に一緒に参加している受講者とともに、相互に作用しながら、自らの気づきを高めていくプロセスです。

私たちはそのコースで何かを教えてもらうのではなく、そのコースから何かを学びとるのです。

そうして、学び続けることにより、自らの成長のステージに応じて、マインドフルネスのクラスから学び取るものも変わっていくでしょう。

これは8週間のコースに参加することだけが、それを達成できる方法ではありません。日々の、自宅で出来る練習、その1回1回にもそのチャンスがあります。

土の中に埋めた種については、お日様の下で、水のある環境下におき、環境を整えた後は、その成長を見守ることが私達にできることです。育っているように見えないという理由で水をやるのを止めたり、土から掘り返してしまえば、その芽が出ることはありません。

水をやり続ければ、見えない土の中で、とてもゆっくり、しかし確実に育っている、そのことを信じて、学びを続けていくことが大事なことだと思います。

【募集中】現在募集中のプログラム

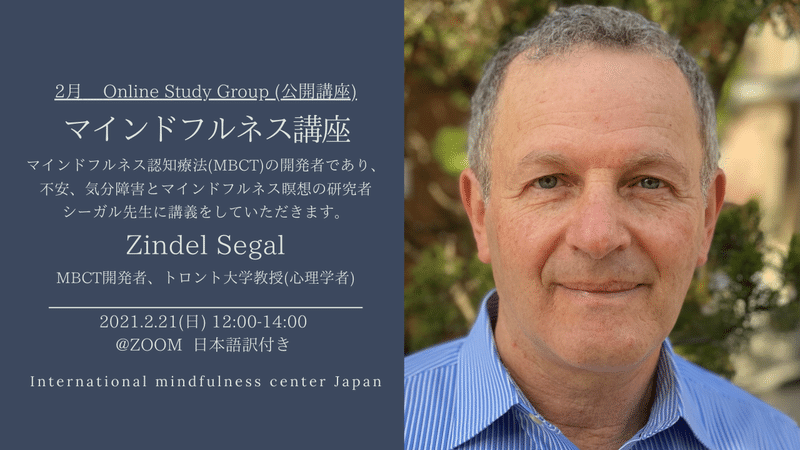

Zindel Segal博士ウェビナー:2月21日(日)12:00-14:00

MBCT開発者の一人であるSegal博士による日本向けウェビナー(通訳あり)です。事前のご質問もお受けしています。

MBCT-L 無料オリエンテーション:1月10日(日)20:00

MBCT-L 8週間コース:1月19日開講 19:45

MBSR 8週間コース:1月25日開講(月曜19:45コース)

MBSR 8週間コース:1月27日開講(水曜13:00コース)

マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング(MBCL):1月30日開講)

最後までご覧いただきありがとうございます。一緒にマインドフルネスを深めていきましょう。お気軽にご連絡下さい!