マインドフルネス、ヨーガ、瞑想を伝える前に大切なこと

安全性やトラウマに配慮して、マインドフルネスを伝える

みなさん、マインドフルネスを伝えるとき、安全性やトラウマについて考えられたことはありますか?

マインドフルネス、ヨーガ、瞑想の実践は、私たちに、たくさんの恩恵を与えてくれます。ストレスが多い現代社会において、マインドフルネス、ヨーガ、瞑想は特に必要とされ、医療、福祉、教育、ビジネス、コミュニティなどさまざまな領域で広がり始めています。

しかし、同時に、マインドフルネスはとてもパワフルであり、僅かではありますが、用い方によっては、外傷性ストレスの症状を悪化させる可能性があります。そのため、トラウマに敏感な方には、安全に配慮した伝え方が大切になります。

マインドフルネスや瞑想を伝える人は、その点についての理解と、責任を持つ必要があります。

世界的にみても、マインドフルネス、瞑想指導に関わる方はトラウマへの配慮を特に学ぶことが必須となってきています。

私達がMBCTを学んだOxford Mindfulness Centerでも昨年、David氏を招いて、トラウマ・センシティブ・マインドフルネスのウェビナーが行われました。今回、日本語で日本の皆さんにもお聞きいただく機会を作れればと思い、ウェビナーを企画しました。

トラウマ・センシティブ・マインドフルネス(安全性やトラウマに配慮したマインドフルネス)のウェビナー

10月28日に「トラウマ・センシティブ・マインドフルネス」のウェビナーを開催しました。当日はZoomで行ったウェビナーに100名以上の方がご参加いただき、マインドフルネスの安全性への高い関心を感じました。

その後編を、12月5日(日)に行います。

前編では以下のような内容について話がありました(筆者の理解を要約)。

・マインドフルネスはトラウマからの回復を助けるものになりうるとともに、その妨げになることもある。

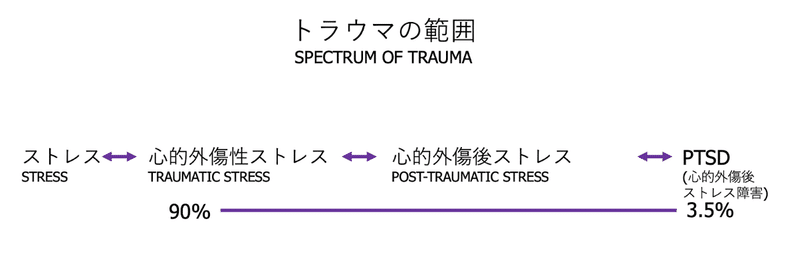

・トラウマには段階・範囲があり、通常のストレス、心的外傷性ストレス、心的外傷後ストレス、PTSDと段階的に進んで行く。PTSDを発症するのは人口比3.5%程度に対し、心的外傷性ストレスをおった経験のある人は90%に上る。クラスの中に、瞑想による何かしらの副作用が発生すれうる人が含まれているというつもりでいるほうがよい。

・トラウマ的な体験を持つ人に対しては敬意をもって接することが大事。その状態を変えよう、ではなく、ただ一緒にいて、敬意を払う態度。

・安全性に配慮したマインドフルネスとは、トラウマを理解し、認識し、それに対応し、再トラウマ化を回避するという4つのステップにより構成される。

・瞑想時に、トラウマ的な記憶に出会うと、硬直してはまり込んでしまう事が起きる(見たものを石に変える「メデューサ」に例えられる。これを防ぐには、盾となるものを持っておくことが必要。

・アンカーをどう持っておくかは大事な要素。通常、呼吸をアンカーとしてガイドされることが多いが、人によっては呼吸やそれに伴う身体感覚がトラウマ的な記憶を呼び起こすことがあるため、選択肢を与えることが必要。音や身体感覚(特に足の裏の感覚など)など。

そうして、実際に、David氏のガイドによって、上記を体験するような実践を行いました。

David氏によると、このトラウマ・センシティブ・マインドフルネスは、トラウマの記憶が神経系に与える影響を理解し、その視点から、マインドフルネスを安全に実践する上で必要な配慮や具体的な対応を学ぶことです。

ここで学ぶことは、トラウマの専門家が行う治療方法についてではなく、マインドフルネスや瞑想(またはそのエッセンス)を伝える人が広く知っておくべき配慮や具体的な対応方法です。

また、前編ウェビナーでは時間の関係で、ウェビナー中に頂いた以下のようなご質問にはお答えすることができませんでした。

David氏には、12月5日のウェビナー後編で、可能なところはご回答いただくようにお願いしています。

・トラウマを持つ人へ、マインドフルネス、瞑想を適用する際に気をつけるべきことを教えて下さい。

・トラウマサバイバーへのマインドフルネスによる介入時期と介入度合い

マインドフルネス実践中の副反応にはどのようなことがあるか。

・副反応(フラッシュバックなど)がおきた時、どのように対処するとよいか。グラウンディングなどの対応で良いか。それ以外の対応も必要か。

・トラウマを持つ患者様へのマインドフルネス施行の注意点などを教えて下さい。

・複雑性トラウマ患者への導入の効果はあるか。工夫、禁忌、副反応。

・単回性トラウマと複雑性PTSDで、対応の違いはあるか。

・トラウマ以外の精神症状に対するマインドフルネスの適用で気をつけることはありますか。

・トラウマのある方の安全なセルフプラクティスでいいもの、わかりやすいものがあれば知りたい。

・どのような経験から、Trauma-Sensitive Mindfulnessの知見が生まれてきたのか。

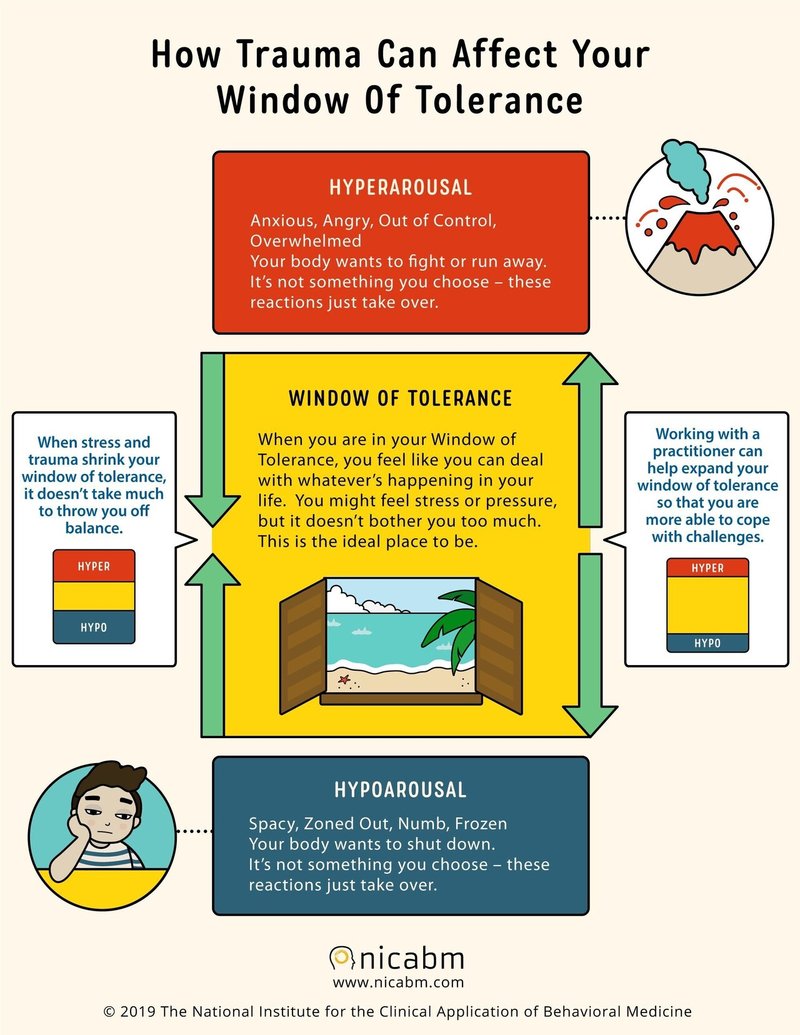

そして、第2回目では、トラウマ・センシティブ・マインドフルネスの重要なコンセプトとなる「耐性の窓(Window of Torelance)」を中心に取り扱います。

耐性の窓について、National Institute for Clinical Application of Behavioral Medicineのウェブページでは、以下のような説明がなされています。

「耐性の窓」とは、Dan Siegel博士が提唱した概念で、人が日常生活を送る上で最適な「覚醒」の状態を表すものです。人は、このゾーンや窓の中で活動していれば、感情を効果的に管理し、対処することができます。トラウマを抱えたクライアントは、感情をコントロールすることが難しく、効果的に機能することのできる覚醒領域が非常に狭くなっています。

“The window of tolerance is a concept originally developed by Dr. Dan Siegel, MD to describe the optimal zone of “arousal” for a person to function in everyday life. When a person is operating within this zone or window, they can effectively manage and cope with their emotions.For clients who have experienced trauma, it is often difficult to regulate emotions and the zone of arousal where they can function effectively becomes quite narrow.”

(出典)https://www.nicabm.com/trauma-how-to-help-your-clients-understand-their-window-of-tolerance/

窓の枠から上に出て過覚醒状態になると不安や怒りなどを感じる状態になり、逆に下側の低覚醒状態では無力感や凍りつくような状態になり、いずれも感情のコントロールができない状態を指します。

マインドフルネスの実践を通じて真ん中の最適な枠に留まるにはどうするとよいか、この枠を広げるにはどうするか、といったことを、トラウマ・センシティブ・マインドフルネスのプログラムでは学んでいくことになります。

今後の展開

2022年1月からはトラウマ・センシティブ・マインドフルネス・ジャパンをDavid氏とのパートナーシップにより立ち上げ、学びの場をつくっていきます。

David氏のビデオ教材に日本語字幕をつけたものをベースに、コミュニティ(少人数のピアグループと月1回の全体の集まり)で実践的に学んでいきます。

対象としては、以下のいずれかに当てはまるような方々を考えています。

・マインドフルネスやヨーガ、瞑想等を教えていること、教えた経験があること。

・マインドフルネスやヨーガ、瞑想等を教えるトレーニング中であること、今後参加予定であること。

・医療、心理、教育その他の分野で、マインドフルネスや瞑想のエッセンスを用いた対人援助の経験があること。

・マインドフルネスの8週間コースやそれに準じるコースに受講者として参加した経験があり、日常的に実践を行っていること(※マインドフルネスの実践と関連付けて学ぶ観点から、8週間コース未受講の方は、受講をお勧めします。)。

このコミュニティでは、誰かが「正解」を教えるというスタイルではなく、マインドフルネスを伝える・実践する立場で、各自が感じたことを持ち寄り一緒に学びを深めていきます。このコミュニティでは専門性を尊重しつつ、お互いを共に学び実践していく仲間として、ファーストネーム+さんづけで行っていきます。

(これは、当センターが行っているMBSR講師養成講座の中でも行っていることです。)

また、3ヶ月に1回程度はDavid氏にも参加いただき、参加されている疑問にも答えられるようにしていきます。

ホームページも近日中に公開予定です。

12月5日のウェビナーにご興味のある方はこちらからどうぞ↓

一緒にトラウマ・センシティブ・マインドフルネスを継続して学んでいくコースはこちら

最後までご覧いただきありがとうございます。一緒にマインドフルネスを深めていきましょう。お気軽にご連絡下さい!