鵼の碑 ネタバレ感想

こんにちは、皆月です。

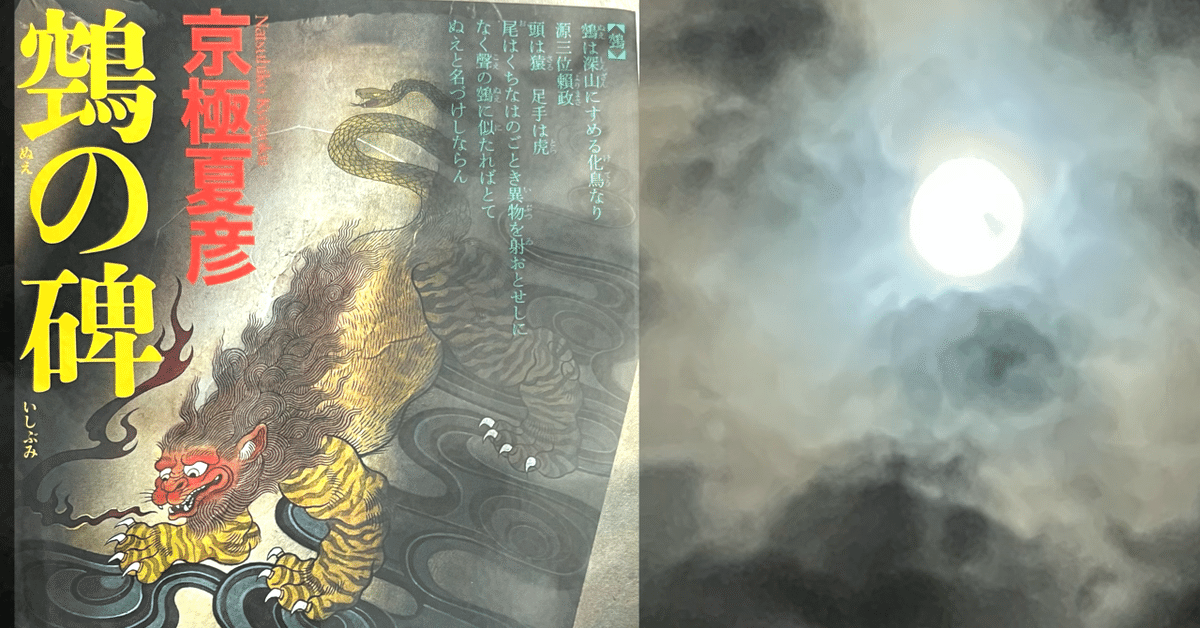

京極夏彦氏の百鬼夜行シリーズ最新作

「鵼の碑」

読了致しましたので、

ネタバレ感想を書かせて頂きました。

よろしくお願い致します。

※ラストまでのネタバレ全開です!

ご注意の上スクロールお願いします!↓↓↓※

2023年9月14日 木曜日。

17年ぶりなのです。

前作「邪魅の雫」から17年ぶりに、京極夏彦氏の新作が読めるのです。

職場からの帰り道の本屋さんで予約して、発売日の帰りに手に入れる予定だったのを、

結局待ちきれずに、昼休みに足を伸ばして取りに行きました。

そのくらい楽しみにしていた読者が「鵼の碑」を読了した、これは悲喜交々の感想であります。

そう思ってこの記事をご覧頂ければと思います。

先に断っておきますが、この感想は先に書いた通りまさに悲喜交々。

決して最高!!面白かった!!だけの感想ではないです。

そしてこれも予め言っておきますが、

私は中学生の頃に氏の第二作目「魍魎の匣」に出会って以来、

氏の著作群を自分の中の「小説の最高峰」として心に祀っているという、

まあそう言う類の読者です。

さて、前置きが長くなりましたが、

そんな私の今作の感想を簡単に纏めるならば、

「不満点は多々あるが、

読了後に今まででいちばん本を抱きしめたくなった作品」

です。

この文章を読んでいる人=読了済みの人、という想定のもと、

いきなりネタバレ全開で行きますが、

いや、巷説百物語は反則じゃないですか!!!??

他のところでは繋がりが示唆されていたーー

というよりも、後巷説なんかでは割とがっつり絡んで来ていましたが、

百鬼夜行シリーズ本編では初絡みですよねえ!

まあ、なんせシリーズの前作が17年前ってんだから

当たり前といえば当たり前なんでしょうが……

思えば中盤あたりで、

「笹村与次郎」という名前に

何となく既視感を覚えはしたんですよねえ……

隙間からちょろっと顔を出してはいたものの、

記憶がすっかり蔵の中にしまい込まれてしまっていたようです。

なんせ本編自体がそこまでで300頁くらいあったので、

そこまでの話の中で出て来ているか、

もしくはあんまり記憶に残っていない短編で出てきた名前かと、

スルーしてしまっていたんですね。

「”一白”新報」って社名まで出てきたのになあ、と

気付いたときはだいぶ悔しかったですね。

このまま巷説百物語との関連について書いていくと

「鵼の碑」の感想とは言い難いものになりそうなので、

いったん整理して語っていきたいと思いますが、

感想をざっと纏めると以下のようになります。

※すべて個人の感想です。

不満点

余分に感じてしまう繰り返しが目立つ

憑き物落としのカタルシス不足

妖怪についての蘊蓄が弱い

好きな点

17年ぶりのお馴染みの顔ぶれ

過去作になかった構成

題材的な悍ましさ

巷説百物語とのリンク

不満点

まず不満点についてですが、

・余分に感じてしまう繰り返し

これについては、まあ正直過去作と比べてしまうと……

という話になってくるのですが。

過去作も、同じ話を手を変え品を変え

繰り返し語る――という手法が使われていたことは同じで、

ならば今作では何故それを

「余分」と感じてしまうことが多かったのか。

思うに、過去作でのそれに比べて、

繰り返される事による「推進力」みたいなものが

感じられ難かった、とでも言いましょうか。

異なるキャラクター、異なるシチュエーションを以て語られるたびに

先にその話が出てきた時には含まれていなかった、

もしくは(読者目線で)気付かなかったような

「意味」が少しずつ見えてくる……といった

「少しずつ前に進んでいる感覚」みたいなものが

以前のシリーズ作品にはあって、

それが私はとても楽しかったんですよね。

今回はその辺が少々足踏み感があったというか、

同じ場所をひたすらに踏み固めているような印象をもってしまった

という感想です。

ただ、まあ他の不満点にも共通して言えることではあるんですが、

正直この辺りは以前の作品群が神がかり過ぎていた

という話にはなってくるんですよねえ。

17年前の前作「邪魅の雫」から、

その「推進力」の弱まりは正直感じていたので、

まあそこまでガッカリしたとか、

そういう感じではないです。

・憑き物落としのカタルシス不足

これも何というか、「鵼」というモチーフや

それに基づいているであろう話の構成的にも

やんぬるかな、という感じではありますが……

今回はどちらかというと、

京極堂だけが憑き物落としをするのではなく、

それぞれの登場人物がちょっとずつ

他の登場人物の憑き物を落としていくような

構成になっていたような印象があります。

逆に言うと、それが少し新鮮さもあり、

またお馴染みメンバーの成長というか変化を感じられて

嬉しい部分ではありました。

ただ、やっぱり真打は京極堂であって欲しい

という気持ちもあって、

正直今回は肝心の

「拝み屋の憑き物落とし」

の部分がカタルシスに欠けていた、

というのは、どうしても残念に感じてしまいました。

思うに、その憑き物落としのメイン対象である

築山さんの「憑かれ方」が

イマイチ唐突な感じだったというか……

「あっ、そんなに引っ張られてたんだ!?」

と思ってしまったというか。

これはまあ、

その辺りの描写にピンと来ていなかったという

読み手側である自分のチューニングの問題もあったかもしれません。

描写的に「憑いて」いたのが、「鵼」ではなかったんだろうな

というのも、少し消化不良だったのかなという気もします。

そもそも「鵼(鵺)」は取り憑くような概念的本質を持たない、

という事もあるんでしょうかね。

・妖怪蘊蓄が弱い

これも「鵼」という妖怪の性質上仕方ないのかも、

というかそもそも今回、「鵼」の意味するところは

ほぼほぼ「巷説百物語」なんですよねえ、これ多分。

架空の実験と「鵼」の対応が、

「実体がない」

という、ほぼ一対一の関係しかないので、

そこも過去作と比べて「語り」としての弱さを感じてしまい

少し残念なところでした。

どちらかというと、日光と山の話が多かったですしねえ。

妖怪蘊蓄と事件そのものや関係者の思惑が

あちらで繋がりこちらで絡み合い、

やがて事件の本質が徐々に浮かび上がっていく……

という、過去作での

恐ろしく美しい構成に魅せられてしまった読者の身には、

やはり少しモノタリナイ……といったところ。

何のことはない、

いつまでも過去に取り憑かれているのは

読者も同じ、という事でしょうか。

好きな点

さて、最初に不満点を挙げてしまいましたが、

それでは17年待ち激重感情読者ことワタクシが

不満だらけだったかというと、

冒頭で書いた通り、決してそんな事はないわけで。

読めて本当に良かった!と思っていることも

また事実なのです。

理由として一番大きいのは、

正直先に述べた通り、巷説百物語の存在

ではあるのですが、

それ以外にも勿論、良かった点嬉しかった点は

多々あります。

という事で、次は本作の好きな点について。

・お馴染みの顔ぶれとの再会

まあこれは、これが一番に来てしまうのは許してくださいよ、

という気持ちですが。

今回は各章で、各視点のゲストキャラとお馴染みキャラのうちの一人、

という構成が多かった(木場修と緑川さん以外かな?)ですが、

視点キャラがお馴染みキャラに出会う時の描写が、

「これこれぇ!」って感じなんですよねえ。

例えば、蛇の章で久住さんが関くんと出会った時の、

――『男はああとかううとか云う、瞭然と聞き取れない言葉を発してから

身体を少しだけ傾けた。』

という表現なんか、

過去作でも関くんの描写にたびたび使われているので、

名前が出ずともシリーズ既読者はもう

「関口巽」を感じてニヤリとするわけですよ。

あと、個人的にはセッちゃんに対する

――『何処かで見たような顔なのだが、久住は思い出せない。

見たと云っても絵か人形か、そう云うものだと思うのだが。』

が面白かったのですが、

久住さん、中華はあまり食べないタイプでしょうか。

※奈美木セツちゃんは過去作でことあるごとに

「中華丼に描かれている子供のような顔」という描写をされています。

益田くんの、前髪が長い描写も相変わらずで嬉しかったですね。

益田くんパートはいつも程よい軽さがあって、

全体的に重たい空気があるこのシリーズにおいて

ちょうど良い息抜きになるのがありがたいです。

木場修パートで伊庭さんとか長門さんが出てきたのも嬉しかったです。

長門さんの狸っぷり良かったですね。

長門さんの習慣についての種明かし(?)も、

あ~、そういうのってあるよねと、親近感が湧きました。

ひとつ残念だったのは、あらすじに「学僧」とあったので、

私の好きな桑田常信和尚が出てくるのかなと期待していたのですが、

そうではなかったですね。

常信さん、自分の非を認めて年下の京極堂のことを「師」と思える

謙虚さとか真っすぐさとかが大好きなんですよね。

またいつかお会いしたいです。

榎さんについては、今回は本当にリアルタイムでは

「何も起こっていない」ので、

出番がほぼ賑やかし程度でしたが、

元気に天災人間をやっていて良かったです。

榎さん関連だと、お兄さんの総一郎さんは初登場でしたかね?

百鬼夜行ー陽をあまり覚えていないのですが、

そこで出て来てたでしょうか?

総一郎さん、榎さんの

「分かりやすいハイテンション奇人」

っぷりとはまた違う、

「一見穏やかに見えてちょっとズレてる」

タイプの方のようで、個人的にかなり好きですね。

お父上と弟さんが「ああ」なので、

挟まれて苦労している……という感じかと思いきや

そうでも無さそうなので、

まあやっぱりご本人も、なかなかの御仁なんでしょうねえ。

今回の新キャラの緑川さんについては、

今後も出てくるなら

シリーズの色が大分変わりそうな感じで、

どうなるんだろうなと思うのが正直なところです。

キャラクター自体は

今までの女性キャラともまた違うタイプで

良いなと思ったんですが、

ちょっと強キャラ感がありすぎて

お咄がどんどん無効化されてしまいそうな、

そんな予感もしてしまいます。

逆に、

このキャラを使ってうまく話を組み立てられるなら

それはもう見てみたいですね。

・過去作になかった構成

蛇、虎、貍、猨、鵺、そして鵼

合わせて六つの章立てが、それぞれ少しずつ

絡み合っていく構成は、

意外と今までの作品には

見られなかったつくりだったと思います。

こちらでの懸念があちらで解決していたり、

あちらの事案の重要な手掛かりをそちらで握っていたり、

そちらでの探し物がこちらで見つかっていたりと、

少しずつ章同士が侵食していくような進行の仕方が面白く、

ページをめくる手を止めさせない吸引力がありました。

そのストーリーテリングについては、

やはりお見事と言う他なかったです。

読者だけは、あちらの探し物もこちらの事案もそちらの懸念も

全部を知っているので、

なかなか必要なところに情報が届かないさまを

もどかしくもニヤリとしながら見守っている感じは、

今までにもあまりない感覚で面白かったですね。

読者だけが知っている、といえば

最終盤での拝み屋と化け物遣いの対話についても

同じことが言えますが、

こちらに関しては後の項での語りとさせて頂きます。

・題材的な悍ましさ

私がこのシリーズに求めているもののひとつに、

読んでいる間の

「じわじわと精神を蝕むような悍ましさ」

があるのですが、

(もちろん、最後にすっきり憑き物が落ちる

爽快感がセットであることを前提として)

今回は、「放射能」のキーワードが

それを担っていましたね。

過去作と比べるとその「悍ましさ」という部分が、

個々の世界の溶け合わなさというよりも

「何か大きな存在に対する対抗のしようのなさ」

というところで担保されているように思いました。

例えば、

私のファースト・京極夏彦・インプレッションである

「魍魎の匣」においては、

その「悍ましさ」の部分は

例のあのキャラの持つ

特有の世界認識によって担われていたと思うのです。

これはまあ、個人的な感覚に過ぎないので

説明しづらいところもあるのですが、

そういう

「こちらから手出しできない仕組みへの恐怖感」

みたいなものが、今回は「放射能」という

非常に規模の大きい存在によって担当されていて、

過去作と種類は違いながらも

ゾワゾワとする感じはしっかりありましたね。

(題材が題材だけに、「それが良かった」とは言いづらいですが……)

・巷説百物語とのリンク

最終的には、正直これに集約されてしまうのですが、

「彼ら」の血と作法が

京極堂たちの時代まで繋がっていた、

と言うのは、

やっぱり感慨深いものがありますねえ。

冒頭でも書いた通り、

「笹村与次郎」

の名前が出てきた時に思い出せなかったのが

非常に悔しかったのですが、

ではどこで気付いたかと言えば

最終盤も最終盤、

「小夜さん」

の名前が出て来た時でした。

その前にも、

市雄さんが行者包みで出て来た時に

オヤ?っと思いはしたのですが、

なんと言うか、

「期待しすぎてはいけない」

という予防線的な心理が働いたため、

その時点では保留にしていたんですね。

百鬼夜行ー陽は、たしか一度読んでいると思うのですが、

正直あまり覚えていなくて、

「墓の火」なんかの内容を覚えていれば

もしかしたらもう少し早々に確信が持てたのかなと思うんですが、

如何せん現在手元にないため確認できず……。

また近日中に手に入れて読み返そうと思います。

考えてみれば、

「"市"雄」と言う名前も、

あからさまに

彼の御行を思い起こさせる字面ですし、

「"倫"子」はみちこと読むようですが、

倫は「りん」とも読めるわけで、

これは小夜さんのお母さんであり

おぎんさんの娘である、

「りん」さんに因んでいそうですよね。

ラストで京極堂が

彼らのルーツについて語る時、

「戯作者の菅丘李山」だの

「化け物遣いと懇意にしていた」だのと

口にするたび、

(それは山岡百介のアナグラムで〜)だの

(最初の頃は大変でしたよねえ、先生)だのと

いわゆる「後方腕組読者面」をしてしまった方、

私以外にも沢山いると信じています。

ちなみに百介先生たちと

中禅寺家との交流については、

「書楼弔堂」シリーズに詳しいようでして、

たしか二作目は未読だったはずなので

こちらも読まなければいけないな、

と思っております。

終わりに

さてさて、そんな所で

そろそろこの記事を締めようと思うのですが、

兎にも角にも17年ぶりのシリーズ新作を読めたのは

本当に嬉しく、楽しい事でございました。

次作の告知が帯に書かれているのを見つけた時は、

「次はいつ会えるものか……」

と少しばかり遠い目をしてしまいましたが、

鵼に会えたのですから、

生きていれば会えないことはないのでしょう。

その時を楽しみに、

未読の関連シリーズなどを渉猟しつつ

座して待たせて頂きたいと思います。

それでは、

ここまでお読み頂き、ありがとうございました。

ひとまず、「お疲れ様」でした!

皆月

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?