今更ですが…栄養素とその働き(ざっくりと)

「栄養」とは

人は、生きていくために必要な物質(食べ物)を取り込み、分解して吸収します。

それがエネルギーになったり身体の材料になったり、不要なものは身体の外に捨てます。このサイクルを栄養といいます。

5大?それとも7大?栄養素の種類とその役割

栄養素とは栄養というプロセスに必要な物質で、食べ物を構成する物質です。

一般的にエネルギーになる栄養素を区別した3大栄養素と、そこに調整役を追加した5大栄養素で考えられてきましたが、近年では食物繊維、ファイトケミカル(フィトケミカルとも言われます)を含めて考えることもあります。

主にエネルギーとなるもの(炭水化物・脂質)

近年の糖質制限ダイエットによって悪役扱いされている炭水化物ですが

炭水化物は大きく分けて糖質と食物繊維に分けられます。

ここでは糖質を炭水化物として話を進めます。

炭水化物はデンプンとして穀物に多く含まれます。これはグルコース(ブドウ糖)が鎖状につながったもので、グルコースとして吸収されますが、筋肉や肝臓ではこれをつなげたグリコーゲンという形で貯蔵されます。

エネルギーになるのはもちろん、アミノ酸の合成にも利用されます。

脂質もエネルギー源となる栄養素ですが、さまざまな材料として活用されます。

細胞膜を構成しているリン脂質やホルモンを合成する材料にもなります。

1gあたり9kcalあるので、中性脂肪として効率よくエネルギーを貯蔵できます。

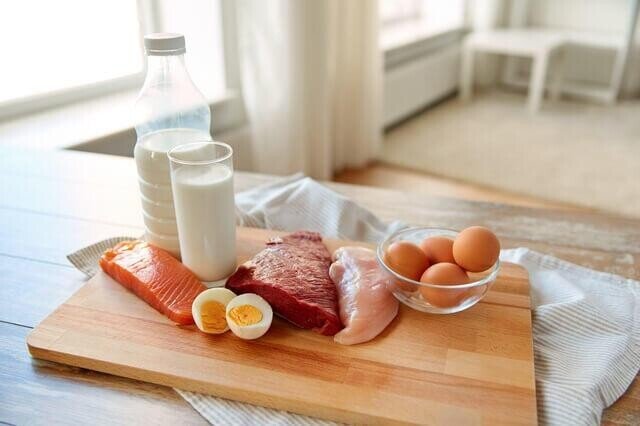

主にからだをつくるもとになるもの(タンパク質)

たんぱく質はからだをつくる栄養素です。

筋肉はもちろん歯や骨、髪の毛や肌、各臓器などなど、身体のほとんどの部品はたんぱく質によって作られています。

しかし、たんぱく質はグルコースが不足している際にエネルギー源にもなります。

さてたんぱく質の構造なのですが

たんぱく質は20種類のアミノ酸が数十〜百個程度つながってできています。

アミノ酸に分解されて吸収され、細胞内でアミノ酸を組み合わせてたんぱく質が合成されるのです。

たんぱく質について語りだすと止まらなくなりますので

また後日続けます。

主にからだを調整するもの(ビタミン・ミネラル)

ビタミンは体内での化学反応の手助けをする栄養素です。少量でも作用します。

生命の維持・成長・代謝などに必要な物質です。

ビタミンは水溶性と脂溶性があります。

脂溶性のものとしてビタミンA、D、E、Kがあり、過剰摂取に注意が必要です。

対して水溶性はビタミンB群、Cで、余剰分は排出されます。

こちらも詳細は後日詳しく行います。

人の体は約70%が水分ですが、そこにはミネラルが多く含まれます。

また、骨や体液、神経伝達などに必要不可欠な物質です。

こちらも詳細はまた別記事で。

まとめ

○炭水化物・脂質はエネルギーになるだけでなく、体には必要な栄養素

○たんぱく質はからだをつくるだけでなく、エネルギーにもなる

○ビタミン・ミネラルは身体のエネルギーにはならないが調整役として必要不可欠

今回は5大栄養素に限ってざっくりとした役割を紹介しました。

次回は新たな栄養素である食物繊維について紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?