プランクポーズとは?|体幹を鍛える基本となるポーズを解説

「プランク」という用語は、体幹を鍛える上でよく耳にする言葉だと思います。

皆さんは、体幹に自信がありますか?体幹があまり鍛えられていない人は、プランクポーズをとると、お腹がダランと下がってしまったり、お尻が上がってしまったりしてしまいます。

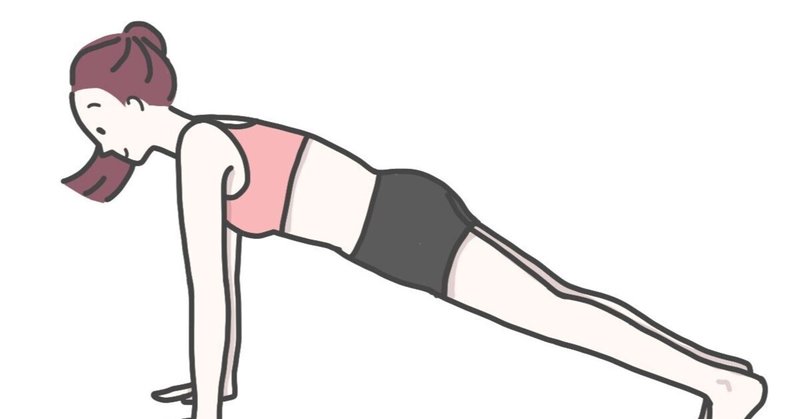

本来のプランクポーズは、頭頂から踵まで一直線上にあるのが理想です。

また、皆さんは「体幹」とは何か分かりますか?

体幹とは、身体の頭と四肢(両腕・両脚)を取り除いたところ、いわば、胴体のところをいいます。プランクポーズは体幹の中のインナーマッスルを鍛えることに最適なポーズとなります。

今回は、体幹を鍛える基本となるプランクポーズの取り方のコツなどを解説していきます。

プランクポーズ

〇サンスクリット語:ファラカーサナ(Phalakasana)

クンバカーサナ(Kumbhakasana)

〇日本語:板のポーズ

〇英語:Plank Pose

※Phalaka…板

Kumbhaka…水瓶、つぼ⇒息を止めること

このポーズで息止めを行うところもあることから、名前の由来となりました

〇ジャンル:アームバランス

効果

①体幹を鍛える

②腕、手首、背中を鍛える

③持久力を向上させる

④集中力を高める

強化/ストレッチされる筋肉

〇強化される筋肉

…・体幹のインナーマッスル

→脊柱起立筋、多裂筋、腹横筋、腸腰筋、骨盤底筋 など

・お尻の筋肉

・上腕三頭筋

関節/身体の動かし方

〇肩関節:屈曲/外旋

〇肘関節:伸展 ←伸ばしすぎないように注意しましょう!

〇膝関節:伸展

やり方

①(イン)四つ這いの姿勢を整え、両足のつま先を立てる

②肩の真下に手首という位置を変えないように、脚の付け根が伸びるところまで両足を片方ずつ後ろに引く

③(キープ)両足を揃えて、目線は斜め前の床を見る

④頭頂から踵まで一直線上になるようにし、この姿勢で3~5呼吸キープする

⑤(アウト)両膝をつき、四つ這いの姿勢へと戻っていく

ポイント

①体幹を意識し、頭頂から踵まで一直線上になるようにし、頭頂とかかとで引っ張り合う意識を持つ

⇒体幹を意識するために大切なことです。

お腹が下がったり、お尻が上がったりしたまま、ポーズを取り続けても体幹は鍛えられません。しっかりとしたアライメントでポーズをとることで、正しい効果を手に入れましょう!

②肩の真下に手首をきちんと置き、手のひらで床を真下に押し続ける

⇒肩に体重を乗せると、体幹に力が入りにくいです。

手のひらで床を押すことによって、前鋸筋(+外腹斜筋)が働き、体幹の筋肉と連動します。手の親指の付け根を床に強く押すイメージを持つと手のひら全体で床を押しやすいです。(体験談です^^♪)

③両足のつま先は床を押し、かかとは後ろに蹴り続ける

⇒脚を強く使うために大切なことです。

④肘を伸ばしすぎない

⇒肘が伸びすぎて、過伸展という状態になってしまうと、肘を痛める恐れがあります。

脇を締めて、肘の過伸展を起こさないように注意します。

解剖学ポイント

〇手首の負担の軽減

…アームバランスのポーズでは、手首に負担をかけないようにしていきたいです。手首に負担をかけないためには、肩の真下に手首をきちんと置きましょう。その上で、手のひらの付け根に体重を乗せます。

バリエーション/軽減法/練習ポーズ

①膝をつく

⇒完全なプランクポーズがキツイ人、筋力不足の人への軽減法です。

②内ももにブロックを挟んでいく

⇒内ももに意識を向ける、体幹を意識するための練習法です。

③かかとを壁につける

⇒踵を後ろに蹴るイメージをつけるための練習法です。

④ドルフィンプランク

⇒さらに負荷をかけたい人へのUpperバリエーションポーズです。

リスク/禁忌事項

手首、肘、腰に違和感・痛みがある人は、注意しながらポーズをとっていきましょう。

まとめ

〇プランクポーズは、体幹を鍛える基本となるポーズ

〇お腹が下がったり、お尻が上がったりせず、頭頂から踵まで一直線上にポーズをとっていく

いかがでしょうか。

次回のポーズ紹介は、「チャトランガ・ダンダーサナ」を予定しています。

また、ポーズ紹介以外でも取材記事企画を進行しています!

待っていてくれたらうれしいです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました♪

Instagramもやっています。気軽にフォローしてくれたらと思います。

→@min__yoga

(_アンダーバーが2つです)

Min

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?