詩の手触り――「あうろら」西原正

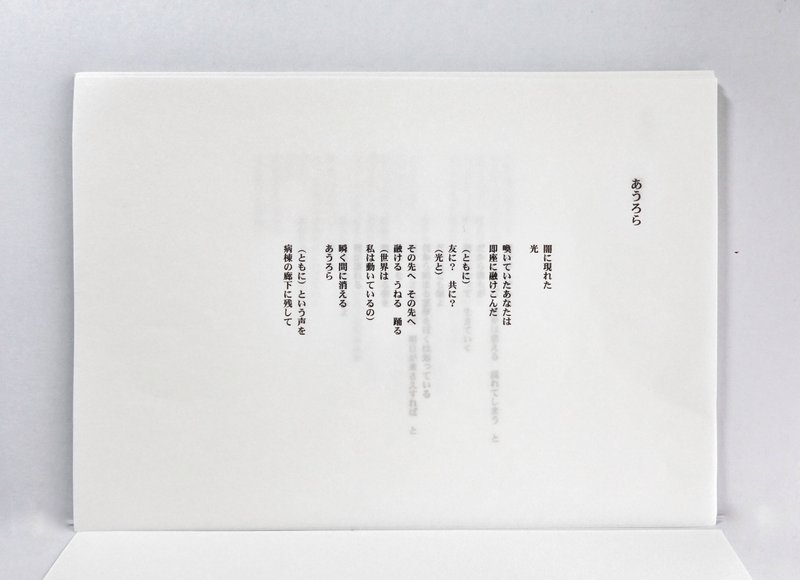

まずはこのTOP画像で、わかってもらえるだろうか。

紙の手触りを。

紙の繊維を染める文字の確かさを。

詩人の西原正さんが、久しぶりに作品集を上梓された。

上梓。

通常は本を出版することを指すけれど、他に「文字などを版木に刻むこと」という意味もあって。まだ印刷機などなかった時代、ことば(文字)を伝えるために、梓の木に文字を彫って版木を作ったという、そのことから。

この西原さんの作品集は、製本されていない。樹木+文字、という伝える手段の原型にも似て、活字を載せた和紙を重ねただけの状態で、手元に届く。

まず手に取ったときの、紙に驚く。その手触りに。しっとりと柔らかく、すべすべでもがさがさでもなく、たおやかな繊維を感じる和紙。めくっても、薄いコピー紙のようにぱらぱら音を立てることもなく、しんと静かに指に沿う。

新刊本を開くとき、なんとはなしにどきどきして、そっと表紙を開くことがあるけれど、両の掌に乗せたこの作品集を1枚めくるときのそれは、その比ではない。それはもう、そうっと、そうっと。大切な何かを押し頂くようにして。

そうして読んでいく詩の一篇一篇は、ひとつひとつ空に浮かんでいく。という言い方もおかしいけれど、そんな気がするのだ。しなやかな和紙に並ぶ活字が、そのことばを味わうごとに、静かな部屋にたちあがる。

詩人・西原正さんとの出逢いはネットだった。気づけばもう長い(20年?!)おつきあい。その辺りを書き始めると長い長い話しになってしまうので端折らせて頂くけれど(西原さんの経歴はコチラに)。言ってみれば、モノカキ仲間で同志。とにかくそこにはいつも「ことば」があった。読むこと。書くこと。ことば。文字。月日が流れるにつれ、それぞれに色々なことがあり、様々な変化を迎えて。

今、西原さんのツイッターのプロフィールには『ただいま病気からの「からだと生活のリ・モデル」中です。』と書かれている。その言葉通り、ここ数年入退院を繰り返されていて、端から案ずる私などはおろおろするばかり。でも、ご本人はその都度、静かにご自分のからだの声を聴き、冷静に目を配り、ひそやかに日常に戻り、またしっかりと歩みだされる。そんな日々の想いは、むろん、この詩集にも映し出されていて。でも、不思議なことに、暗くない。辛くない。逆に、心が平らかに鎮まっていく。

西原さんは、常に「ことば」に真摯に向き合う。20年前にその作品を知った時からずっとそうだった。どこか職人のように、手を抜くことなく神経をいきわたらせ、選り分けたことばをためつすがめつ研磨して。

でも今回のこの作品集は、少しだけ印象がちがう。もちろん真摯であることは変わらないけれど、ここにある詩のことばは研磨というより、元よりそこにあったもの、という気がする。からだの内側の声を聴き、目をこらして、探しだし掘り出されたことばたち。だから、そのひとつひとつに、ぬくもりがある。手触りがある。

『ただ背中に置かれたやわらかさを』

和紙のしっとりとした重みをてのひらに受けながら読むその言葉に、「感触」がある。背中にたしかに、やわらかな手を感じる。

手のぬくもり、ふいに現れる光、内側で聴く声、吹き抜ける風。

まるでに作者のからだの中に入ってしまったかのように。

まるで自分のことのように。

感じる、詩。

私自身、この何年かで身近な人の死や病に接するうちに、あんなに密に係わっていた文字やことばと離れてしまった。失語症のように(実際には話せるけれど)読むこと書くことがままならず、でもやっぱりその世界に戻りたいと思いつつ、未だ足踏みをしてばかり。

そんな私にこの詩たちは、とても「親(ちか)しい」感じがした。なぜだか心にしっくりとして、まだことばに出来ないもやもやとうごめく塊が、おとなしくなる。どうしてそう感じるのか、それこそ上手くことばにできないのだけれど。ひとつ思うのは、この詩集は「祈り」なのではないか、ということ。

豊かな活字と、美しい余白。

この静謐な詩集を、出来れば多くの人に手にしてほしい。けれど、『手印刷なのでなかなか送りたい人に送れないでいる』とも仰っていて、それはそうだろうと思う。なにしろ手がかかっている。折り目がつかぬよう丁寧に一枚印刷してはそっと重ね…。でもだからこそよけいに沢山の人に読んでほしいと思ったり。時間がかかってもいいから読みたい、そう思う方は、ぜひコンタクトしてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?